Раскопки стоянки афонтова гора IV (Овражная, пункт II) в Красноярске в 2021 году

Автор: Акимова Е.В., Барков А.В., Разгильдеева И.И., Стасюк И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Позднепалеолитическая стоянка Овражная, открытая в 2019 г., является самым крайним западным пунктом ОАН «Афонтова гора IV» на территории г. Красноярска. Спасательные археологические исследования памятника ведутся в течение двух лет (2020-2021 гг.) на участке, отведенном под строительство автодороги. В 2021 г. на вскрытой площади (ок. 11 тыс. м2) выявлена группа относительно обособленных археологических комплексов, включающих в себя жилищно-производственные площадки с очагами, зонами разделки охотничьей добычи и обработки камня. Общее количество каменного инвентаря составляет ок. 5 тыс. экз., фаунистических остатков - более 15 тыс. экз. Наиболее значимым представляется открытие ямы (очага?) с каменной обкладкой и гумусированным заполнением. Многочисленные остатки зайца (не менее 25 особей) и выразительный набор каменных и костяных орудий на площади до 300 м2 характеризуют зону разделки промысловой добычи. Коллекция каменного инвентаря памятника включает почти все известные в позднем палеолите Сибири категории изделий: нуклеусы для крупных и средних пластин, клиновидные микронуклеусы, скребла, скребки, резцы, долотовидные орудия, ножи, отбойники, чопперы. Из рога северного оленя изготовлены пазовые орудия, остроконечники, отбойники (колотушки); из трубчатой кости - иглы и игольник. Фаунистические остатки представлены, в основном, костями северного оленя и зайца, реже - благородного оленя, лошади, бизона и мамонта (фрагменты бивней). На сегодняшний день позднепалеолитическая стоянка Овражная (ОАН «Афонтова гора IV») является одним из наиболее информативных памятников финального палеолита на территории Красноярска.

Средний енисей, афонтова гора, поздний палеолит, финальный плейстоцен, кокоревская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146110

IDR: 145146110 | УДК: 902(571.51) | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0871-0877

Текст научной статьи Раскопки стоянки афонтова гора IV (Овражная, пункт II) в Красноярске в 2021 году

Стоянка Овражная является самым крайним западным пунктом ОАН «Афонтова гора IV» в рамках утвержденных ранее границ объекта. Стоянка была открыта в 2019 г. Е.С. Муратовым и Е.А. Филатовым во время разведочных работ в зоне планируемого строительства автодороги от Николаевского проспекта до Студенческого городка. В 2020 г. ИАЭТ СО РАН и ООО «Красноярская Геоархеология» были проведены спасательные раскопки на площади ок. 3 тыс. м2 [Новосельцева и др., 2020; Акимова, Новосельцева, Стасюк, 2021].

Стоянка приурочена к покровным отложениям высокой террасы (85–100 м) р. Енисей, переходящей в долгий пологий склон юго-восточной экспозиции (местное название «Афонтова гора») и разрезаемой логами, слабо выраженными в условиях современной городской застройки. В 2020 г. раскопы 1 и 2 располагались по южному (пункт I), раскоп 3 – по северному борту (пункт II) одного из наиболее крупных логов.

В 2021 г. отрядом ООО «Красноярская Геоархеология» и ИАЭТ СО РАН исследовался участок площадью более 11 тыс. м2 (пункты II и III), расположенный северо-восточнее раскопов 2020 г. на территории, ранее занятой деревянными жилыми постройками частного сектора района Николаевки и производственной базой завода «Краслесмаш».

Результаты исследований

В 2020 г. в раскопе 3 были вскрыты два крупных участка концентрации археологических остатков площадью ок. 300 м2, включающие очаг и примыкающую к нему с востока зону с разнообразным каменным и костяным инвентарем (археологический комплекс I), а также зону с многочисленными отходами дебитажа 872

и фрагментами костей северного оленя (археологический комплекс II) [Новосельцева и др., 2020; Акимова, Новосельцева, Стасюк, 2021].

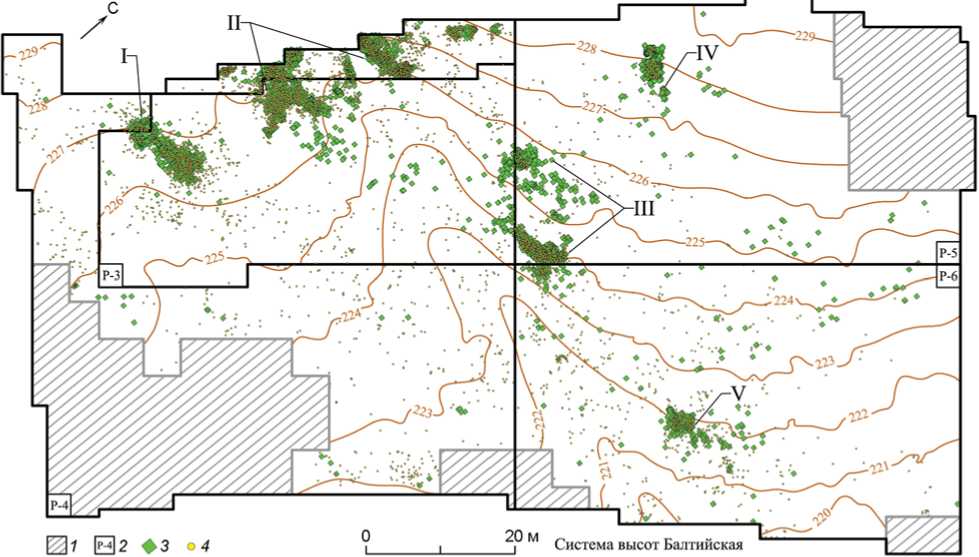

В 2021 г. в раскопе 4 было продолжено исследование археологических комплексов I и II на площади ок. 300 м2. В раскопе 5, непосредственно продолжающем с северо-востока линию раскопа 3, были выявлены две новые зоны концентрации археологического и фаунистического материала: археологический комплекс III (северо-восточная оконечность раскопа 3 и южная часть раскопа 5) и археологический комплекс IV (фрагмент центральной части раскопа 5). В нижней части склона (раскоп 6), непосредственно по северо-западному борту лога, был выделен археологический комплекс V. На остальной площади археологический и фаунистический материал располагается разрозненно, не образуя скоплений (рис. 1).

Археологический комплекс I («южный»). В 2021 г. было завершено изучение западной части площадки комплекса. В отличие от восточной части, где археологические и фаунистические материалы с высокой плотностью залегания образовывали скопление, вытянутое от очага вдоль пологого склона, здесь присутствовало относительно небольшое количество продуктов дебитажа и мелких обломков костей, которые распределялись в периметре окружности вокруг очага. Примечательно нахождение в 1 м западнее очага обломка пазового орудия с двумя фрагментами микропластин-вкладышей, лежащих вдоль паза. Аналогичное целое пазовое орудие было найдено годом раньше в 1 м восточнее очага.

Археологический комплекс II («юго-западный»). Работами 2021 г. было вскрыто массовое скопление продуктов дебитажа, колотых ко стей северного оленя и немногочисленных орудий из камня и кости, сконцентрированных по дну и обоим

Рис. 1. Позднепалеолитическая стоянка Овражная (ОАН «Афонтова гора IV»). План распространения археологических и палеофаунистических остатков на площади раскопа 3 (2020 г.) и раскопов 4–6 (работы 2021 г.).

1 – площади, не включенные в работу на 22.10.2021 г.; 2 – номер раскопа; 3 – каменные и костяные артефакты; 4 – палеофаунистические остатки.

бортам верховья неглубокого лога на площади ок. 100 м2. В составе коллекции инвентаря – микронуклеус, скребки, скребла, чопперы, отщепы и пластины с ретушью, обломки пазовых орудий*.

Археологический комплекс III («центральный»). Зона концентрации археологических и фаунистических остатков общей площадью ок. 250–300 м2 простирается в юго-восточном направлении вниз по склону. Общее количество каменных артефактов превышает 1 тыс. экз., фрагментов костей – 4 тыс. экз.

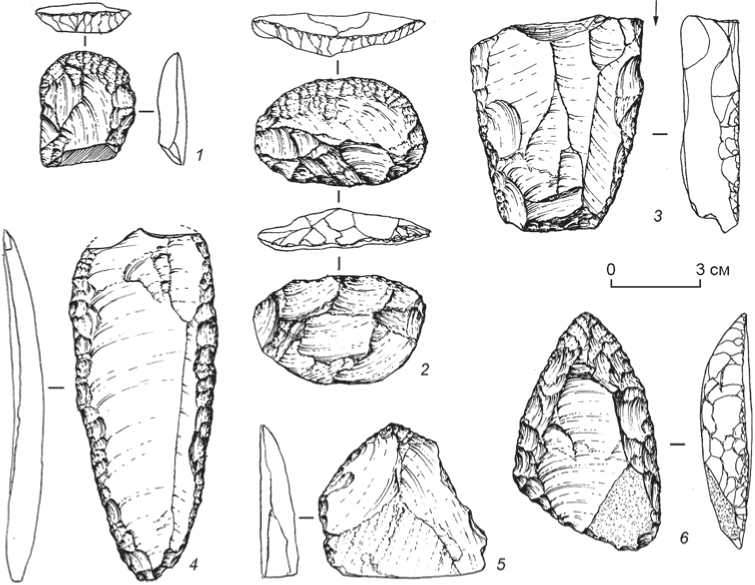

В западной части площадки располагалась яма (очаг?) диаметром 0,95 × 1,0 м и максимальной глубиной до 0,2 м, с каменной выкладкой из обломков слабоокатанных валунов темноцветных алевролитов и песчаников (рис. 2, 1 ). Наиболее крупные обломки залегали в центральном и южном секторах ямы. В восточном секторе, непосредственно на поверхности камней, лежали первичная пластина с ретушью, два скребка с острым краем (рис. 3, 1, 2 ), отщеп овально-треугольной формы с ретушью (рис. 3, 5 ). В самом заполнении ямы выявлены, преимущественно, микрочешуйки и единичные фрагменты микропластин (более 100 экз.). Единственное крупное рубящее орудие в заполнении

*В связи с тем, что к моменту сдачи статьи археологические работы на памятнике не были завершены, все информация дается по состоянию на 22.10.2021 г.

располагалось под камнями в западном секторе ямы. Комплекс орудий включает также два фрагмента рога со следами обработки.

В заполнении залегали многочисленные кости зайца, в т.ч. сохранившие анатомический порядок. Состав скелетных элементов позволил сделать вывод об их принадлежности шести особям зайцев.

За пределами ямы вниз по склону располагался многочисленный каменный инвентарь, включающий скребла, остроконечники (рис. 3, 6 ), скребки, отще-пы и пластины с ретушью (рис. 3, 4 ), в т.ч. с резцовыми сколами (рис. 3, 3 ), отбойники. Здесь же найдены обломки узкого массивного остроконечника из рога с широким пазом. По всей поверхности площадки залегали кости зайцев, в т.ч. кости конечностей в анатомическом порядке. Общее количество особей, включая найденные в яме, составляет не менее 25 экз. Единичные экземпляры костей северного оленя и лошади обозначили более широкий круг объектов промысловой добычи*.

В позднем палеолите Среднего Енисея каменные обкладки очагов характерны для памятников кокоревской культуры [Абрамова, 1979; Акимова и др., 2005, с. 135–137]. В нашем случае камни в центре ямы и ее гумусированное заполнение со-

Рис. 2. Позднепалеолитическая стоянка Овражная (ОАН «Афонтова гора IV»). Ямы с каменными обкладками.

1 – археологический комплекс III; 2 – археологический комплекс V.

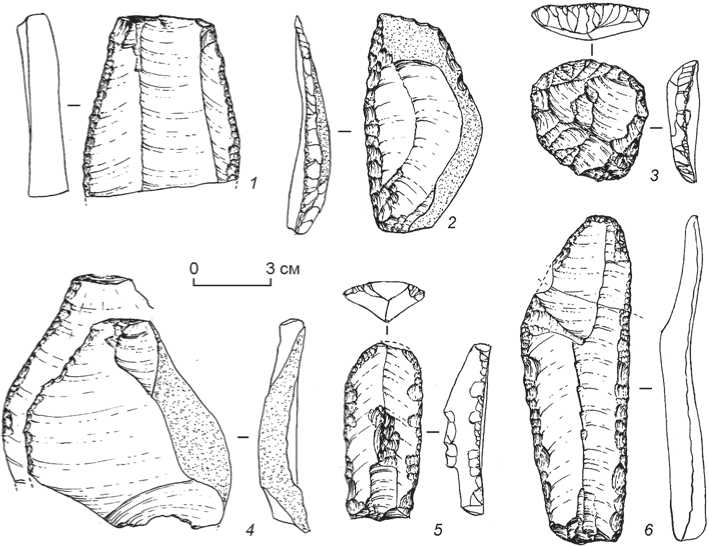

Рис. 3. Позднепалеолитическая стоянка Овражная (ОАН «Афонтова гора IV»). Каменный инвентарь археологического комплекса III («центрального»).

1 , 2 – скребки; 3 – фрагмент пластины с ретушью и резцовыми сколами; 4 – пластина с ретушью; 5 – отщеп с ретушью; 6 – скребло-остроконечник.

четаются со следами горения в виде мелких осколков жженых костей и фракции угольков.

Археологический комплекс IV («северный»). Значительная часть участка разрушена: с запада и севера – фундаментами жилых домов и грунтовой дорогой с гравийной обсыпкой, с юга и юго-во стока – хозяйственными ямами и основания-874

ми деревянных столбов. Сохранившаяся площадь не превышает 50 м2. Верхняя часть отложений уничтожена, в результате чего глубина залегания культурного слоя составляла ок. 0,2 м от современной дневной поверхности. Маркирующим наполнителем культурного слоя являются плитчатые обломки пород, по внешнему облику схожие с охрой.

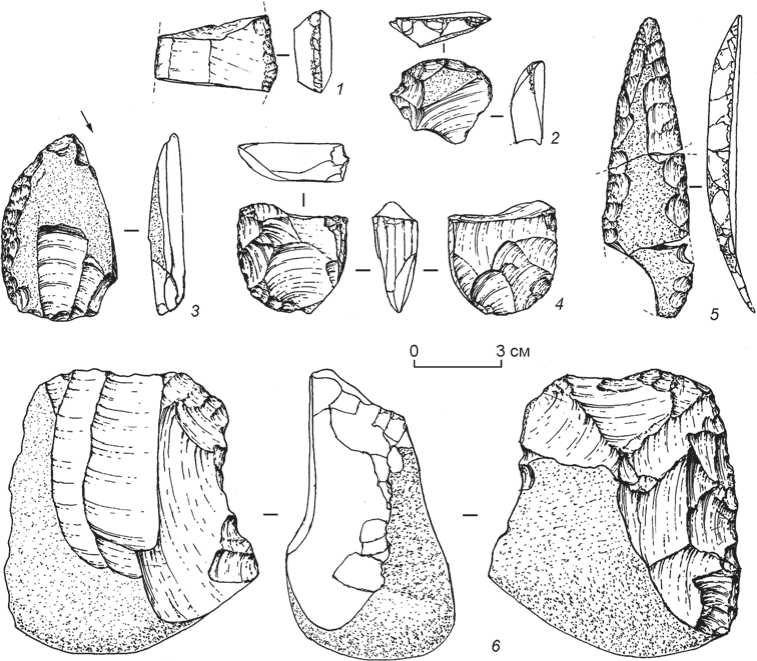

Информативный каменный инвентарь относительно немногочислен (20 экз.), абсолютное большинство предметов составляет мелкий и средний дебитаж (более 1,2 тыс. экз.). Свидетельством первичного расщепления на данном участке являются одноплощадочный монофронтальный нуклеус на крупной гальке (рис. 4, 6 ), клиновидный микронуклеус овально-подтреугольной формы (рис. 4, 4 ), а также нуклеус на удлиненной гальке со следами переоформления и серией пластинчатых сколов, апплицирующихся к торцовой части. В группе орудий можно выделить два крупных резца (рис. 4, 3 ), скребок на отщепе (рис. 4, 2 ), обломки орудий на крупных пластинах (рис. 4, 1, 5 ), крупный отбойник и ретушер на небольшой гальке. Данный набор изделий в сочетании с обилием кусков охры (?) позволяет предполагать комплексный характер и очень выразительную информативность этого практически полностью уничтоженного участка.

Фаунистические остатки (более 800 экз.) в абсолютном большинстве представлены фрагментами колотых трубчатых ко стей и единичными обломками зубов северного оленя.

Археологический компл екс V («восточный»). В отличие от комплексов I–IV, занимающих верх- ние ярусы склона, данный комплекс располагается в нижней части склона, непосредственно по северо-западному борту небольшой ложбины. Место стоянки отмечали очаг округлой формы (диаметром 0,8 м и глубиной до 0,16 м), шлейф фаунистических находок и относительно немногочисленный каменный инвентарь (ок. 500 экз.). По бортам очажной ямы располагались горизонтально и наклонно уложенные небольшие плитки обломочника красноцветных песчаников (см. рис. 2, 2). Гумусированное заполнение без о статков золы и угля содержало мелкие фрагменты жженых костей и расслоившихся песчаников. Весь археологический материал располагался за пределами очажной конструкции.

Непосредственно севернее ямы, чуть выше по склону найдены: массивный округлый скребок (рис. 5, 3 ), продольное скребло на пластинчатом сколе (рис. 5, 2 ), обломок крупной трехгранной пластины с пологой удлиненной ретушью вдоль края (рис. 5, 1 ), концевой скребок на пластине (рис. 5, 5 ), заготовка долотовидного орудия на массивном отщепе, крупный отщеп с двусторонней ретушью по противолежащим краям (рис. 5, 4 ). Фаунистические остатки в большинстве своем – мелкие обломки и неопределимые фрагменты (более 700 экз.).

Рис. 4. Позднепалеолитическая стоянка Овражная (ОАН «Афонтова гора IV»). Каменный инвентарь археологического комплекса IV («северного»).

1 – фрагмент пластины с ретушью; 2 – скребок; 3 – резец; 4 – клиновидный микронуклеус; 5 – пластина с ретушью; 6 – нуклеус.

Рис. 5. Позднепалеолитическая стоянка Овражная (ОАН «Афонтова гора IV»). Каменный инвентарь археологического комплекса V («восточного»).

1, 6 – пластины с ретушью; 2 – скребловидное орудие; 3, 5 – скребки; 4 – отщеп с ретушью.

Обсуждение полученных результатов

Двухлетние раскопки стоянки показали, что стоянка Афонтова гора IV (Овражная) является одним из наиболее информативных и выразительных позднепалеолитических поселений на территории Красноярска. Только в 2021 г. было получено более 5 тыс. экз. предметов из камня и кости и более 15 тыс. фаунистических остатков*. Орудийный набор включает почти все известные в позднем палеолите Сибири категории: скребла, скребки, резцы, долотовидные орудия, ножи, отбойники, чопперы и т.д. с присущим каждой из них типологическим разнообразием. Следы интенсивной утилизации прослеживаются на пластинчатых сколах, отщепах и галечных сколах без предварительной подготовки рабочего края. Коллекция костяных изделий включает целые и фрагментированные пазовые орудия, в т.ч. с выпавшими из паза микропластинами-вкладышами, остроконечники, отбойники (?), обломки игл и игольника, а также многочисленные фрагменты рогов со следами нарезок и зарубок.

Расположение стоянки на высокой террасе в относительном удалении от русла реки, вероятно, вынуждало проводить отбор и расщепление крупных речных галек в основном за пределами поселения.

Соответственно, находки нуклеусов для крупных заготовок на памятнике единичны, в отличие от многочисленных клиновидных микронуклеусов.

В пунктах I и II стоянки выявлен один литологический уровень культуросодержащих отложений, простирающийся на широкой площади, но разделенный соответственно особенностям палеорельефа на в той или иной степени обособленные участки. Все установленные аппликативные соединения присутствуют в рамках конкретных участков, локализованных в пространстве территории исследования, и не являются свидетельством непосредственных связей между отдельными археологическими комплексами, как, впрочем, и не дают основания делать вывод об их разновременности.

Между отдельными комплексами пункта II существует сложная система общих черт и различий. Так, только в южном (I) комплексе все клиновидные микронуклеусы имеют высоту фронта не более 2,8 см и узкие негативы снятий. Соответствующие им миниатюрные микропластинки шириной ок. 1–1,5 мм отмечены только в южном (I) и юго-западном (II) комплексах. За пределами этой территории найдены только единичные микронуклеусы относительно крупной формы, с высотой фронта более 3 см, и более широкие микропластины. Такие микронуклеусы распространены в пункте I, по южному борту лога (работы 2020 г.). В то же время в южном (I) и юго-западном (II) комплексах найдены тонкие пазовые ору- дия, отсутствующие за пределами этой территории, в то время как обломки узких массивных пазовых орудий отмечены в центральном (III) и юго-западном (II) комплексах. Только в центральном (III) и северном (IV) комплексах найдены орудия на крупных пластинах с чешуйчатой ретушью по конвергентным краям и рабочей ретушью на широком плоском дистальном конце (см. рис. 3, 4; 5, 5).

Центральный (III) и восточный (V) комплексы, кроме каменных обкладок, объединяет наличие сегментов крупных трехгранных пластин, полученных с нуклеусов, до сих пор неизвестных в палеолите Среднего Енисея. Только в восточном (V) комплексе найдены пластины с пологой ровной краевой ретушью, отсутствующие за его пределами. Единственная подобная пластина найдена в 10 м ниже по склону (рис. 5, 6 ) и, вероятно, относится к тому же комплексу. В северном комплексе (IV) найдены крупные резцы на массивных сколах, неизвестные за его пределами. В пункте I (раскоп 2) есть мелкие долотовидные орудия, найденные в единичных экземплярах и в юго-западном комплексе (II). На остальной территории пункта II визуальные следы характерных забитостей отмечены только на нестандартных крупных каменных предметах.

Выводы

Принадлежность стоянки к кокоревской археологической культуре Среднего Енисея обоснована материалами раскопок 2020 г. [Акимова, Новосельцева, Стасюк, 2021]. Новые данные этому не противоречат. В то же время, так как раскопки не завершены, могут появиться новые материалы, которые позволят внести коррективы в предложенную интерпретацию памятника. Учитывая тот факт, что каждый в той или иной степени локализованный участок имеет свои индивидуальные черты, проявляющиеся, в частности, в типологических особенностях отдельных категорий изделий, в их сочетании между собой, наличию или отсутствию определенных форм, представляется перспективным вернуться к рассмотрению вопроса о вариативности кокоревской культуры, зависимости облика конкретного комплекса от сезона, функциональной направленности, а также иных обстоятельств, порой недоступных расшифровке современными методами исследований.

Важно учесть, что в условиях ограниченной площади невозможно четко провести границы между зонами бытования отдельных человеческих коллективов, всегда реальна возможность переноса/разбро-са/смыва/потери и т.д. разновременных предметов и их дальнейшей фиксации на «чужой» территории.

На сегодняшний день трудно говорить и о временном соотношении отдельных комплексов. Ве- роятно, та часть памятника, которая была изучена в 2020–2021 гг., представляет собой совокупность сезонных поселений, существовавших в определенный, относительно короткий период времени в финале плейстоцена.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0009.

Список литературы Раскопки стоянки афонтова гора IV (Овражная, пункт II) в Красноярске в 2021 году

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. Новосибирск: Наука. - 1979. - 200 с.

- Акимова Е.В., Дроздов Н.И., Чеха В.П., Лаухин С.А., Кольцова В.Г., Орлова Л.А., Санько А.Ф., Шпакова Е.А. Палеолит Енисея. Лиственка. - Красноярск; Новосибирск: Универс-Наука, 2005. - 180 с.

- Акимова Е.В., Новосельцева В.М., Стасюк И.В. Кокоревские стоянки Афонтовой горы // Записки ИИМК. - № 24. - Санкт-Петербург: ИИМК. - 2021. -С. 104-119. DOI: 10.31600/2310-6557-2021-24-104-119

- Новосельцева В.М., Акимова Е.В., Стасюк И.В., Орешников И.А., Ключников Т.А. Раскопки позднепалеолитической стоянки Афонтова гора IV (Овражная) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. - 2020. - Т. XХVI. -С. 181-188. DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.181-188