Раскопки тесинских и таштыкских памятников на могильниках Сагайская протока 2, 5 и 8

Автор: Тимощенко А.А., Митько О. А., Морозов А.А., Зубков В.С., Поселянин А.И., Фролов Я.В., Тетерин Ю.В., Половников И.С., Давыдов Р.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. Сагайским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН проводились раскопки четырех погребально-поминальных комплексов, входящих в зону строительства «Второго пути на перегоне Чартыковский - Камышта Красноярской железной дороги». На площади кургана № 2 могильника Сагайская протока 2 зафиксировано 11 могил. Их погребальный обряд оказался разнообразным: трупоположения и парциальные захоронения взрослых и детей в каменных ящиках и грунтовых ямах без каменных конструкций. Инвентарь погребений беден - сосуды и два предмета из железа (нож и пряжка). На плитах ящиков обнаружены петроглифические изображения. Среди них выделяется композиция столкновения двух воинов, один из которых стоит на лыжах. На площади «Одиночного кургана Сагайская протока 5» тесинские могилы 1 и 3 были устроены в каменном перекрытии могилы сарагашенского времени. В могиле 1 были похоронены два взрослых человека. Парциальное захоронение (могила 2) выявлено в стороне от них. Исследованные захоронения предварительно датируются в пределахI в. до н.э. - I в. н.э. Помимо погребений на площади раскопа был расчищен участок культурного слоя, содержащий грубо изготовленные каменные орудия из речной гальки, фрагменты костей животных и керамических сосудов с орнаментом, характерным для таштыкской посуды. На площади курганов № 6 (могильник Сагайская протока 2) и курганов № 1 и № 2 (могильник Сагайская протока 8) было зафиксировано 39 объектов, имевших культовый характер. По конструктивному устройству их можно разделить на несколько групп: грунтовые ямы с костями животных и сосудами, перекрытые каменной кладкой; грунтовые ямы с остатками деревянных столбов; грунтовые ямы, в которых обнаружена только каменная забутовка; вкопанные на ребро или поваленные плиты. Особенности керамического материала позволяют отнести их к таштыкской культуре.

Республика хакасия, аскизский р-н, сагайская протока, тесинская культура, таштыкская культура, поминальные сооружения, железный нож, сосуды

Короткий адрес: https://sciup.org/145146125

IDR: 145146125 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.1020-1027

Текст научной статьи Раскопки тесинских и таштыкских памятников на могильниках Сагайская протока 2, 5 и 8

В ходе работ Сагайского отряда ИАЭТ СО РАН по выполнению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, отводимого под объект «Второй путь на перегоне Чартыков-ский – Камышта Красноярской железной дороги», было выявлено четыре погребально-поминальных комплекса гунно-сарматского времени.

Выделение памятников этого культурно-исторического периода связано с изучением двух археологических культур – тагарской и таштыкской. С.П. Теплоухов на основе материалов трех курганов-склепов выделил IV этап курганной (тагар-ской) культуры [Теплоухов, 1929, с. 49–50]. Позднее С.В. Киселев включил эти курганы и ряд грунтовых могил в III стадию, переходную от тагарской к таштыкской культуре [Киселев, 1949, с. 161–166]. Л.Р. Кызласов уже на гораздо бόльшем количестве материалов обосновал существование тага-ро-таштыкского этапа в качестве отдельного периода в истории Минусинской котловины [Кызласов, 1960, с. 24–25, 115]. Однако в науке закрепилась периодизация тагарской культуры, разработанная М.П. Грязновым, заключительным этапом которой является тесинский этап, датируемый II–I вв. до н.э. [Грязнов, 1968, с. 191–194].

В 70-х гг. прошлого века М.Н. Пшеницына, обобщив материалы раскопок Красноярской экспедиции, выделила третий тип погребальных те-синских памятников – впускные грунтовые захоронения в курганах предшествующих эпох [Пшеницына, 1975; 1992, с. 229–230]. Материалы грунтовых могильников были также проанализированы Э.Б. Вадецкой. Она отметила, что эти могилы не имеют с тагарской культурой ничего общего и предложила называть их инокультурными [Вадец-кая, 1999, c. 161–162].

Дальнейшая работа по систематизации и изучению всех ранее исследованных и вновь раскопанных тесинских грунтовых могильников проделана Н.Ю. Кузьминым. Он отметил, что преобладающее большинство впускных могил сооружено в ка-менноложских и подгорновских оградах, в насыпях сарагашенских и раннетесинских курганов, но принципиальной разницы в погребальном обряде и инвентаре этих впускных и других, сооруженных отдельно, могил нет. В составе всех известных грунтовых могильников Н.Ю. Кузьмин выделил группу (тип I) малых могильников, включающую от 1–3 до 4–8 могил, впущенных в насыпи более древних курганов или сооруженных отдельно в примыкающих друг к другу оградах. По его данным, грунтовых могил исследовано более 880 [Кузьмин, 2011, с. 27, 113]. По результатам работ Сагайского отряда в эту группу можно включить курган № 2 на могильнике Сагайская протока 2 и мог. 1–3 на площади одиночного кургана Сагайская протока 5. Отдельно стоит вопрос об объектах, обнаруженных в ходе раскопок кургана № 6 на могильнике Сагай-ская протока 2, и курганов № 1 и № 2 могильника Сагайская протока 8.

Результаты исследования

Могильник Сагайская протока 2 состоит из 9 отдельных курганов, расположенных по обеим сторонам железной дороги и автотрассы Абакан – Ак-Довуак. Курган № 2 находился в 24 м западнее железнодорожного полотна. Восточную часть памятника перекрывала высокая растительность, средний ярус которой представлен кустарниками (акация) и яблоневыми деревьями искусственной посадки; западная часть насыпи была подрезана плугом, что привело к изменению ее формы. Западины на поверхности насыпи не прослеживались, в непотревоженном состоянии зафиксировано несколько мелких вертикально вкопанных плит, из которых лишь одна возвышалась над уровнем современной поверхности на высоту 1,15 м.

В ходе снятия задернованного и гумусного слоев на площади раскопа были обнаружены ко сти животных, фрагменты гладкостенной керамики и небольшая каменная выкладка, под которой отмечена золисто-углистая линза (объект 1). Центральную часть раскопа занимал обширный развал из пристроенных друг к другу погребальных сооружений (размеры 12 × 8 м) (рис. 1). Всего зафиксировано 11 могил. Их устройство оказалось чрезвычайно вариативным, но при этом соответствующим выделенным для данного культурно-хронологического периода типам: каменные оградки, каменные ящики и грунтовые могильные ямы без каменных конструкций [Кузьмин, 2011, с. 144].

Могила 1 представляла собой каменный ящик (размеры 1,8 × 1,35 м) прямоугольной в плане формы из вертикально установленных плит, ориентированный длинной стороной по направлению северо-восток – юго-запад. В заполнении и на дне обнаружены кости животных и фрагмент бедренной кости человека подросткового возраста.

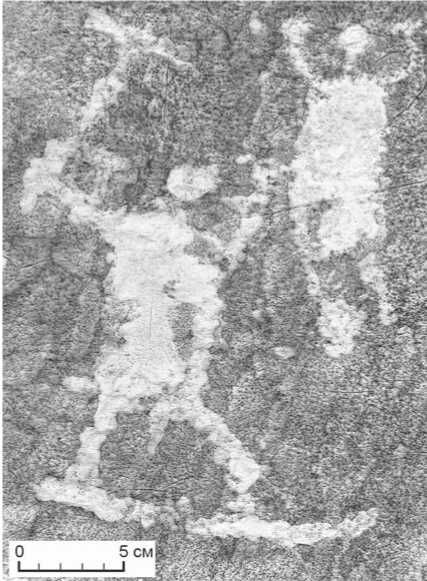

Могила 2 была расположена в центральной части каменной конструкции и представляла собой прямоугольную в плане ограду (размеры 4 × 1,7 м), сооруженную из пяти массивных плит и ориентированную по линии юго-запад – северо-восток. В южной части могилы было открыто впускное захоронение ( мог. 9 ). Каменный ящик (размеры 2,1 × 0,7–0,8 м) с основным погребением располагался ниже впускного захоронения, на глубине 0,9 м. Он был сооружен из вертикально установленных каменных плит и ориентирован по лини юго-запад – северо-восток, дно перекрыто двумя горизонтально уложенными плитками. На них был зафиксирован скелет человека в вытянутом положении на спине, ориентированный черепом в югозападном направлении. В ногах находился неорна-ментированный сосуд баночной формы, два черепа животных и зубы коровы (рис. 2). На двух плитах юго-восточной стороны каменного ящика были выбиты изображения.

Могила 3 примыкала к мог. 2 с восточной стороны и представляла собой каменный ящик прямоугольной в плане формы из вертикально установленных плит песчаника (размеры 2,4 × 1,5 м), ориентированный длинной стороной по направлению северо-восток – юго-запад. В процессе расчистки каменного заполнения было зафиксировано впускное погребение ( мог. 10 ). Ниже него, на глубине 0,7 м были обнаружены костные останки взрослого человека. Сохранность скелета плохая. Предположительно, умерший был уложен на спи-

Рис. 1. Могильник Сагайская протока 2, курган № 2, каменные конструкции могил (вид сверху).

ну головой на юго-запад. В северо-восточной части могилы находился череп животного и неорнамен-тированный сосуд баночной формы.

Могила 4 располагалась за восточной стенкой каменного сооружения мог. 3. В заполнении было обнаружено впускное погребение ( мог. 11 ). Ниже него еще один каменный ящик (размеры 1,7 × × 1,1 м), ориентированный так же, как и предыдущие погребальные сооружения. На его дне обнаружены парциальные захоронения двух человек, представленные двумя скоплениями костных останков – в центральной части могилы и в 0,45 м к западу. Вместе с ними был помещен неорнамен-тированный керамический сосуд.

Могила 5 находилась к северу – северо-востоку от основного ряда каменных погребальных сооружений. Грунтовую яму (размеры 0,80 × 0,60 м, глубина 0,55 м) овальной в плане формы перекрывала крупная плита, под которой остатков захоронения не зафиксировано. Предположительно, в могиле мог быть погребен младенец.

Могила 6 представляла собой грунтовую яму (размеры 1,4 × 0,70 м, глубина около 1,15 м), ориентированную по линии северо-запад – юго-восток, с помещенным в нее каменным ящиком подпрямоугольной формы. На дне могилы зафиксированы кости разрозненного скелета взрослого человека, предположительно уложенного на бок в скорченном положении, и плохо сохранившиеся кости скелета ребенка. Рядом с черепом взрослого найдены фрагменты керамического сосуда баночной формы и два корродированных предмета из железа (возможно, нож и фрагмент пряжки).

Могила 7 , перекрытая плитами песчаника, примыкала к мог. 1. Грунтовая яма подквадратной формы (размеры 1,0 × 1,0 м, глубина ок. 0,7 м). На дне обнаружен скелет ребенка в скорченном положении, ориентированный черепом на юг, и развал сосуда баночной формы.

Могила 8 (размеры 1,5 × 1,0 м) выявлена рядом с мог. 4 и частично перекрывала ее. В заполнении обнаружены зубы и фрагменты черепа животного. На дне находились останки трех человек. Кости двух скелетов представляли собой скопления (парциальные захоронения). Один скелет не потревожен. Первоначально погребенный был расположен в скорченном положении на боку, головой на юг. Под черепом и под тазовыми костями скелета зафиксированы два неорнаментированных керамических сосуда и кости животного (коровы).

Могил а 9 была устроена в могильной яме мог. 2, куда был впущен каменный ящик (размеры 1,2 × 0,8 м). В заполнении ящика найдено два детских зуба, небольшой фрагмент ко сти животного и небольшой керамический сосуд баночной формы.

Рис. 2. Могильник Сагайская протока 2, курган № 2, могила 2, погребение (вид сверху).

Могила 10 была сооружена в мог. 3. В заполнении каменного ящика (размеры 0,9 × 0,75 м) отмечены разрозненные кости скелета взрослого человека, на дне – плоскодонный сосуд. Небольшие размеры могильного сооружения позволяют предположить, что в нем был похоронен ребенок, скелет которого не сохранился.

Могила 11 также представляла собой впускное захоронение в каменном ящике (размеры 0,85 × × 0,55 м), помещенном в мог. 4. За его южной стенкой были найдены фрагменты ребер человека, за северной стенкой – фрагменты нижней челюсти.

При весьма скудном наборе погребального инвентаря выделяется серия из девяти (антропоморфных, зооморфных, геометрических) изображений, выполненных в различной технике на плитах каменных ящиков. Среди них интерес вызывают спиралевидные фигуры и рисунки, напоминающие «тесинские лабиринты» [Савинов, 2006]. Особо стоит отметить композицию столкновения двух «разновеликих» воинов, один из которых стоит на коротких лыжах (рис. 3). По мнению Д.Г. Савинова, подобные изображения интерпретируются как мифологизированное отображение реальных событий, связанных с борьбой карасукского и при-

Рис. 3. Могильник Сагайская протока 2, курган № 2, могила 2, плита из стенки каменного ящика с петроглифическим изображением.

шлого тагарского населения [Савинов, 1996]. Образ «лыжника» широко представлен в наскальном искусстве Сибири и Центральной Азии, и обнаруженный в могиле 2 петроглиф дополняет серию известных изображений [Дэвлет, Чжан Со Хо, 2003].

На «Одиночном кургане Сагайская протока 5» были исследованы погребения, впущенные в перекрытие могилы сарагашенского времени (мог. 4).

Могила 1 обнаружена в центральной части каменной кладки, из крупных плит которой был сооружена конструкция подпрямоугольной в плане формы (размеры 1,7 × 1,1 м). Ящик был заложен плитняком, среди которого встречались разрозненные костные останки скелета человека и животных. На глубине 0,6 м были обнаружены захоронения двух взрослых людей (рис. 4). Погребенный в могиле 1 был ориентирован головой на юго-запад. Дно могилы было не выровнено и, судя по положению скелета, можно считать, что человека поместили в могилу в полусидячем положении с подогнутыми ногами. Погребение 2 располагалось у основания каменной плиты, разделявшей мог. 1 и 3. Скелет находился в вытянутом положении на спине, черепом на запад. У левой берцовой кости зафиксирован сосуд баночной формы, под костями скелета – кости животных.

Рис. 4. Одиночный курган Сагайская протока 5, впускные погребения 1–3 (вид сверху, с северо-востока).

Могила 2 зафиксирована за пределами каменной конструкции. Погребение располагалось на уровне древней дневной поверхности и занимало площадь размером 0,55 × 0,5 м. Мелкие кости посткраниального скелета отсутствовали, крупные кости и череп лежали компактно, что позволяет отнести его к парциальным захоронениям. В контрольной бровке также была обнаружена каменная кладка, сооруженная из небольших плит (размеры 0,8 × 0,9 м). Под ней были найдены кости человека (позвонок и фаланга пальца руки).

Могила 3 была отделена от мог. 1 массивной каменной плитой. Каменный ящик (размеры 2,2 × × 1,1 м) ориентирован по направлению восток – запад и заложен крупными плитами. На глубине 0,75 м выявлен скелет плохой сохранности. Судя по положению костяка, умерший был помещен в могилу, дно которой не выровняли, в скорченном положении на правом боку, головой ориентирован на юго-запад. Выше черепа стоял сосуд баночной формы.

Помимо погребений на площади раскопа был расчищен участок культурного слоя общей площадью 16–18 м2 и мощностью 0,1–0,15 м. Находки составляют фрагменты костей животных, керамических сосудов и каменные артефакты. Судя по форме венчиков и орнаментации, керамический комплекс состоял из пяти сосудов. Орнамент (незаполненные декором треугольники, насечки, подковообразные фигуры, выполненные зубчатым штампом) находит аналогии в орнаментации таштыкских сосудов [Ва-децкая, 1999, табл. 23]. Грубо изготовленные каменные орудия из речной гальки (пест, скребло, крупный скол с режущим краем, камень кубовидной формы со следами обивки) использовались в хозяйственно-бытовой деятельности. Несмотря на свою архаичность, каменный инвентарь использовался в быту тесинских и таштыкских племен [Ковалева, Поляков, Амзараков, 2020].

На площади курганов № 6 (могильник Сагай-ская протока 2) и курганов № 1 и № 2 (могильник Сагайская протока 8) были зафиксированы объекты, которые можно отнести к культовым. До начала земляных работ курган № 6 представлял собой оплывшую земляную насыпь овальной в плане формы с несколькими горизонтально расположенными на ее поверхно сти плитами. Он вплотную примыкал к насыпи тагарского кургана № 7 и по результатам разведочных работ был отнесен к памятникам раннего железного века. Однако древней каменной конструкции на месте кургана 6 не зафиксировано. После снятия задернованного и гумусного слоя было выявлено 8 отдельных камней и плит,

Рис. 5. Могильник Сагайская протока 8, курган № 1, объект 16 (вид с северо-востока).

размеры самой крупной из которых со ставляли 1,2 × 1,3 м. Все они оказались смещенными со своих первоначальных мест, однако взаимное расположение свидетельствует, что плиты со ставляли протянувшуюся с северо-востока на юго-запад цепочку. Лишь в одном случае рядом с лежащей в горизонтальном положении плитой (объект 2) на дне неглубокой ямки обнаружена расслоившаяся кость животного. Подобные объекты были обнаружена и на могильнике Сагайская протока 8, площадь которого составляла 1 459 м2. На современной поверхности какие-либо законченные конструкции не просматривались. Выделялись лишь несколько задернованных камней и две крупные плиты.

Раскопки показали, что в южной части раскопа находилось 19 отдельных объектов, еще 6 в северной части и столько же было открыто на прирезке к северу от общего раскопа. По конструктивному устройству все объекты можно разделить на несколько групп:

-

– грунтовые ямы подпрямоугольной в плане формы, перекрытые каменной кладкой (6 объектов); дне этих ям помещалась мясная пища и 1–2 керамических сосуда (рис. 5);

-

– грунтовые ямы с остатками деревянных столбов (5 объектов);

-

– грунтовые ямы, в которых обнаружена только каменная забутовка (6 объектов);

-

– вкопанные на ребро и поваленные плиты (14 объектов).

По особенностям керамического материала (форме и орнаментации сосудов), объекты на площади памятника Сагайская протока 2 и 8 могут быть отнесены к таштыкской археологической культуре. В научной литературе подобные памятники принято наименовать обобщающим термином помины («ямы с приношениями») [Вадецкая, Поселянин, 2015, с. 11].

Заключение

Особенности погребального обряда и сопроводительный инвентарь позволяют отнести могилы на памятниках Сагайская протока 2, 5 к тесинско-му периоду тагарской археологической культуры (по М.П. Грязнову) или к тесинской культуре (по Н.Ю. Кузьмину). Они полностью соответствуют выделенным Н.Ю. Кузьминым критериям. В исследованных курганах под сравнительно небольшими по размерам выкладками из плитняка выявлены каменные ящики, внутри и рядом с которыми находились захоронения взрослых и детей. Способы погребений разнообразны. В кургане 5 фиксируются подзахоронения, в одном случае умерший был помещен в наклонном положении у стенки мо-1026

гильной ямы, встречаются также первоначально нарушенные и частичные (парциальные) захоронения. Погребальный инвентарь беден и представлен в основном глиняными сосудами баночной формы, в то же время показательным культурно-хронологическим маркером являются изделия из железа. В свете современных представлений о хронологии тесинских памятников, исследованные захоронения в каменных ящиках можно датировать в пределах I в. до н.э. – I в. н.э.

Следует отметить, что до начала работ экспедиции ИАЭТ большинство грунтовых тесинских могильников было раскопано в центральных и южных районах Минусинской котловины, примыкающих к долине Енисея. В Аскизском р-не раскопки те-синских памятников проводились в 80-х гг. прошлого века на территории Комсомольско-Есинской оросительной системы, где в пунктах Есино I–IV, ХIV, XVIII, Арбан IV, Хара-Хая исследовано более 20 подобных погребений [Савинов, 2009, с. 38-39]. В долине реки Аскиз тесинские памятники были практически неизвестны. Исследованная группа тесинских захоронений на Сагайской поляне расширяет выделенный Н.Ю. Кузьминым район их концентрации между реками Таштып – Тея – Аскиз [Кузьмин, 2011, c. 26].

Что касается поминально-ритуальных объектов на площади памятников Сагайская протока 2 (курган 6) и 8, то полученные материалы не столько решают, сколько еще более усложняют проблему хронологического и культурного соотношения тесинских и таштыкских памятников. Однако это является дополнительным аргументом для их дальнейшего изучения.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 02642021-0008.

Список литературы Раскопки тесинских и таштыкских памятников на могильниках Сагайская протока 2, 5 и 8

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. - 440 с.

- Вадецкая Э.Б., Поселянин А.И. Таштыкский погребально-поминальный комплекс Белый Яр 3. - Абакан: Хакасское книж. изд-во, 2015. - 210 с.

- Грязнов М.П. Тагарская культура // История Сибири с древнейших времен до наших дней. - Древняя Сибирь: в 5 т. - Л.: Наука, 1968. - Т. I. - С. 187-196.

- Дэвлет М. А., Чжан Со Хо. Изображения лыжников в наскальном искусстве Сибири и Центральной Азии // Археология Южной Сибири. - Bып. 22. - Кемерово, 2003. - С. 59-63.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. - 364 с.

- Ковалева О.В., Поляков А.В., Амзараков П.Б. Поселение позднескифского времени Рощинское-2 // Теория и практика археологических исследований. - 2020. - № 1 (29). - С. 50-70.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея. Тесин-ская культура. - СПб.: Айсинг, 2011. - 456 с.

- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. (I в. до н.э. - V в. н.э.). -М.: Москов. гос. ун-т, 1960. - 198 с.

- Пшеницына М.Н. Тесинский этап // Степная полоса Азиатской части СССР в гунно-сарматское время. Серия: археология СССР - М.: Наука, 1992. - С. 224-235.

- Пшеницына М.Н. Третий тип памятников тесинско-го этапа // Первобытная археология Сибири. - Л.: Наука, 1975. - С. 150-162.

- Савинов Д.Г. Минусинская провинция хунну. -СПб.: ЭлекСис, 2009. - 226 с.

- Савинов Д.Г. Древние поселения Хакасии: Торга-жак. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. -112. с.

- Савинов Д.Г. К истории открытия и изучения тесин-ских «лабиринтов» // Теория и практика археологических исследований. - Вып. 2. - 2006. - С. 254-260.

- Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур. Минусинского края. - МЭ. - Т. IV, вып. 2. - Л., 1929. - С. 41-62.