Раскопки у Новоромановской писаницы (южные районы Нижнего Притомья)

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521606

IDR: 14521606

Текст статьи Раскопки у Новоромановской писаницы (южные районы Нижнего Притомья)

Стратиграфическая ситуация: 1) гумусированный суглинок серого цвета – до 0,10 м; 2) суглинок светло-серого цвета с обильными включениями каменной крошки - до 0,28 м; 3) суглинок темно-серого цвета с обильными включениями каменной крошки – до 0,18 м; 4) плотный «горельник» белого цвета - до 0,20 м; 5) плотный суглинок темно-серого цвета с редкими включениями галечника разного размера - до 0,60 м; 6) рыхлый суглинок желтого цвета – до 0,30 м. Все находки происходят из слоя №5. Слои №№1-4 являются относительно недавними напластованиями, возникшими в 1980-х гг. при сооружении грунтовой дороги, и стерильны в археологическом отношении. Слой №6, как и нижележащий скальник, представляют «материковый» уровень.

Характер находок тот же, что и в предыдущем раскопе 2008 г. - многочисленные фрагменты костей животных (не менее 300 шт.), большое количество фрагментов керамической посуды (345 шт.), единичные невыразительные изделия из камня, небольшие бронзовые плески и куски шлака. Впервые на памятнике обнаружены фрагменты литейной формы.

Морфологический анализ орнаментированной керамики (208 фр.) позволил группировать её в соответствии с ранее выделенными на памятнике культурно-хронологическими комплексами.

Группа 1 (средневековая керамика) - 14 фр. от разных сосудов. Венчики имеют уплощенный или плоский срез, часто отогнуты наружу. Орнамент представлен различными оттисками гребенчатого штампа.

Группа 2 (керамика раннего железного времени) -14 фр. от двух сосудов. Один из них частично реконструируется (13 фр.) и представляет собой закрытую плоскодонную банку, украшенную редким крупным жемчужни-ком в зоне венчика.

Группа 3 (керамика переходного времени от поздней бронзы к раннему железу) - представлена лишь 1 фр. тулова сосуда тургайского типа с крестово-штамповой орнаментацией [Бобров, 1999].

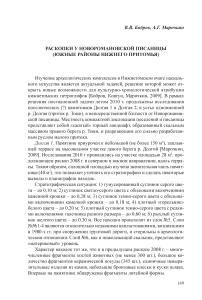

Группа 4 (керамика ирменской культуры эпохи поздней бронзы) - 61 фр. Для посуды данной группы характерны резной орнамент в виде геометрических узоров или косой сетки, крупный жемчужник или ямки в зоне венчика, горизонтальные резные линии в качестве разделителя между орнаментальными зонами. I^^ sit^^ зафиксировано скопление из 43 ф р., принадлеж а щ их профилированному плоскодонному сосуду высотой 21 см, с диаметром устья 22 см (рис. 1). Орнаментальная композиция этого сосуда несколько необычна. Зона венчика украшена резным узором из небольших заштрихованных треугольников, отделенных от шейки рядом чередующихся ямок и жемчужин. По шейке нанесен разделитель из 4 горизонтальных линий. На плечиках - чередование вертикальных зигзагов и комбинаций из ромбов и заштрихованных треугольников. Если геометрические элементы выполнены только в традиционной резной технике, то контуры зигзагов первоначально были обозначены частыми короткими насечками, а после подчеркнуты нанесенными поверх резными линиями. По центру тулова нанесены четыре горизонтальных, слегка волнистых ряда крупных отступающих наколов.

Группа 5 (гребенчато-ямочная керамика, начальный этап развитой бронзы) - 61 фр. Судя по всему, в данном комплексе представлены остатки нескольких сосудов. Около полутора десятков фрагментов образуют компактное скопление i^^ sit^^ (?) , из к оторого удалось воссоздать к р упный участок стенки. Орнамент на керамике этой группы представлен сочетаниями различных оттисков гребенки (косо поставленный короткий штамп, гребенчатая качалка и др.) и небольших округлых ямок. Среди специалистов распространено мнение, что комплексы с подобной керамикой хронологически предшествуют самусьской культуре [Молодин, Глушков, 1989].

Необходимо отметить, что на этот раз не была обнаружена собственно са-мусьская керамика, хорошо представленная в материалах раскопок 2008 г.

Группа 6 (керамика крохалевской культуры, ранняя бронза) - 51 фр. Важнейшей отличительной чертой керамики данной группы являются т.н. ложнотекстильные отпечатки, как на внешней, так и на внутренней поверхности сосудов. Венчик утончен, со слегка отогнутым наружу краем. Судя

Рис. 1. Памятник Долгая-1. Ирменский сосуд.

по нескольким фрагментам, сосуды были плоскодонными. Зона венчика украшена некрупным жемчужником. Шесть фрагментов залегали компактным скоплением, по всей видимости, в не потревоженном состоянии.

Группа 7 (керамика с отступающе-накольчатым орнаментом) - 6 фр. Форма сосудов не ясна. Срез венчика утончен, сам венчик имеет выраженный «карнизик» на внутренней поверхности. Орнамент представлен узорами из горизонтальных или вертикальных рядов наколов палочки. Наколы поставлены настолько часто, что визуально создается впечатление сплошных линий. Иногда ряды наколов сочетаются с крупными овальными или округлыми вдавлениями. В предыдущих работах вопрос о культурно-хронологической позиции данного комплекса оставался открытым [Бобров, Ковтун, Марочкин, 2009.]. По всей видимости, следует согласиться с его неолитической принадлежностью, в пользу чего говорит очевидное сходство с керамикой изылинского этапа верхнеобской неолитической культуры [Зах, 2003].

Анализ характера залегания в слое разновременных находок, проведенный с построением пространственной 3-^^ модели, показал соблюдение хроностратиграфического принципа [Марочкин, 2009]. В текущем году это удалось подтвердить наблюдением факта последовательного залегания трех компактных скоплений разновременной керамики - ирменской, гребенчато-ямочной и крохалевской.

Определенная закономерность прослеживается в планиграфии находок. В южных секторах раскопа (ближе к спуску к устью р. Долгой) слой чрезвычайно насыщен материалами, представляющими практически все вышеперечисленные культурно-хронологические комплексы. В северных квадратах степень насыщенности слоя находками заметно снижается, фиксируются преимущественно кости животных и крохалевская ложнотекстильная керамика. Также в северной части раскопа были зафиксированы каменная выкладка из колотого галечника и кусков сланца, остатки сгоревшей деревянной конструкции, следы открытого очага, обширное скопление i^^ sit^^ расколотых костей животных вместе с большим плоским камнем, использованным, по всей видимости, в качестве разделочного стола. Здесь же, в сопряжении с несколькими фрагментами крохалевской посуды, обнаружены 3 фр. литейной формы, предназначенной для отливки втульчатого орудия.

Долгая 2. Месторасположение памятника приурочено к обширной террасе, вытянутой вдоль правого берега р. Долгой. Расстояние до памятника Долгая 1 и плоскостей Новоромановской писаницы не превышает 50 м (через р. Долгая). Выраженных внешних признаков не имеет. На участке пологого спуска к устью р. Долгой заложен раскоп площадью 12 м2, включающий в себя разведывательную траншею 2009 года (2 м2).

Зафиксирована следующая стратиграфия: 1) дерновый слой – до 0,08 м; 2) гумусированный суглинок серого цвета – до 0,12 м; 3) рыхлый суглинок светло-коричневого цвета - до 0,30 м; 4) плотный суглинок темно-коричневого цвета - «материковый» уровень. Культуросодержащим является слой №3.

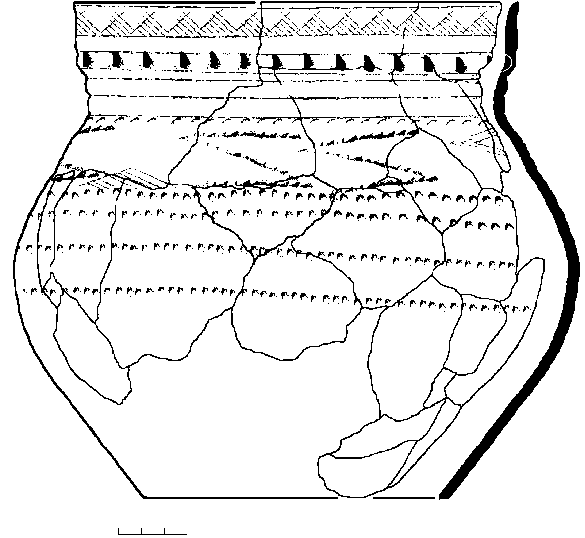

Степень насыщенности слоя относительно невелика. В северо-восточной части раскопа зафиксированы несколько фрагментов крохалевской керамической посуды (ложнотекстильный комплекс) (рис. 2, 3 ), небольшой листовидный наконечник стрелы с прямой базой, фрагмент небольшого би-фаса (рис. 2, 4 ) и каменный топор (рис. 2, 1 ).

В западных квадратах на уровне материка обнаружены остатки очага с глиняной обмазкой, а рядом с ним in si tu - 2 небольши х ско п ления керам и ки, судя по всему, от разных сосудов. Одно скопление (8 фр.) принадлежит баночному сосуду с прямым венчиком (рис. 2, 2, 6 ). Срез венчика приострен и скошен внутрь, декорирован частыми насечками. Орнамент тулова состоит из горизонтальных рядов гладкой качалки, разделенных разреженными ямками. Второй сосуд представлен 9 фр. тулова, также украшенными оттисками гладкой качалки, но с более широким «шагом» (рис. 2, 5 ). Культурнохронологическая атрибуция данной керамики определяется близкими аналогиями в энеолитической посуде ирбинского типа [Зах, 2003, рис. 100-101].

Таким образом, результатом первого этапа исследований стало формирование локальной хроностратиграфической колонки, которая без существенных лакун воспроизводит имеющиеся региональные схемы. Каков был характер освоения ландшафта в различные исторические периоды? Какие из выделенных комплексов связаны с создателями Нижнетомских писа-

Рис. 2. Материалы памятника Долгая-2.

ниц? Ответы на эти вопросы, как логичное продолжение начатого дела, могут быть получены только в ходе дальнейшего тщательного комплексного исследования.