Раскопки в Тайницком саду Кремля и история археологического изучения территории подола Боровицкого холма Москвы

Автор: Панова Т.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье и новое время

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории изучения территории Подола Боровицкого холма Москвы в XIX - начале XXI в. В это время была получена важная информация о мощности культурного слоя на территории Подола Московского Кремля,обнаружен ряд находок, в основном случайного характера, зафиксированы остатки деревянных оборонительных сооружений древнерусского времени и предметы материальной культуры позднего Средневековья и раннего Нового времени. Впервые археологические наблюдения на Подоле были проведены во второй половине XX в.сотрудниками музея-заповедника «Московский Кремль». В результате было установлено время освоения низкой приречной территории Боровицкого холма (вторая половина XIV в.), после возведения первой каменной крепости в Москве. При князе Дмитрии Ивановиче стены и башни впервые были построены на берегу Москвы-реки. Только самый восточный участок Подола был заселен несколько ранее, на рубеже XII-XIII в. В 2007 г. эти предварительные выводы кремлевских археологов были подтверждены в ходе первых на Подоле (и на территории Кремля в целом)масштабных раскопок, осуществленных Институтом археологии РАН. Была уточнена картина сложного рельефа восточного участка Подола, выявлена усадебная застройка и планировка этой части города, значительно пополнены коллекции музея-заповедника «Московский Кремль». Была получена важная информация о социальном составе населения этой части крепости на разных этапах ее освоения в XIV-XVII вв.

Кремль, подол, раскопки, церковь константина и елены

Короткий адрес: https://sciup.org/14328313

IDR: 14328313

Текст научной статьи Раскопки в Тайницком саду Кремля и история археологического изучения территории подола Боровицкого холма Москвы

Первоначальное ядро Москвы на Боровицком холме было надежно защищено с трех сторон речными преградами – с южной, западной и северо-западной сторон; они сочетались с естественными береговыми откосами. Как отмечают географы, трудно в пределах Москвы найти лучшее место, столь удачно сочета- ющее контроль над путями сообщений с отличными оборонительными возможностями (Низовцев, Щуркина, 1997. С. 33).

Нижняя береговая терраса Боровицкого холма или пойма Москвы-реки известна в истории города как Подол и составляет единое целое с низменной приречной частью на территории Китай-города. На первых этапах формирования Москвы долины рек во многом определяли направление ее развития – вглубь левобережья реки Москвы, между ее притоками Неглинной и Яузой.

Москва-река, с ее широким, мощным и достаточно стабильным руслом, постоянно заливала пойму, но незначительно влияла на коренные склоны Боровицкого холма. Южнее Соборной площади коренной склон холма достигает наибольшей крутизны на всем участке Кремля вдоль этой водной артерии. В западной части Кремля, ближе к Водовзводной и Боровицкой башням рельеф смягчен – склон в мысовой более полог, а пойма шире.

О том, что Подол – эта низкая приречная часть Боровицкого холма – постоянно страдал в древности от разливов Москвы-реки, свидетельствуют как данные археологических наблюдений, так и письменные источники. Свои возможности река демонстрировала в прошлом не раз, в том числе и в XIX, и начале XX в. Так в 1876 г. вода в ней меньше чем за сутки поднялась на 3,5 м ( Лихачева и др. , 1997. С. 8). В 1908 г. уровень паводка был таким, что вода Москвы-реки достигла кремлевских стен, залив высокую кремлевскую набережную, о чем свидетельствуют многочисленные фотоматериалы того времени.

Все это лишний раз подтверждает сложность гидрогеологической ситуации на нижней приречной части Боровицкого холма. Мыс при впадении р. Неглинной в Москву-реку оказался весьма привлекательным для первых поселенцев в плане защищенности города естественными преградами в виде рек. Но эти же реки во второй половине XIV в. (частично) и в конце XV столетия поставили перед строителями каменных укреплений немало сложных задач, с которыми, как показывает время, они блестяще справились.

Район Подола Боровицкого холма был исследован в археологическом отношении, до недавнего времени, крайне слабо. Первые масштабные раскопки на его территории были проведены в 2007 г. Но прежде чем кратко охарактеризовать результаты этих изысканий, проследим историю изучения Подола и представим данные о мощности и характере культурных отложений в этом районе.

И в первую очередь, следует напомнить о земляных работах в восточной части Подола, связанных с проектом императрицы Екатерины II по полной перестройке Кремля, а вернее, его уничтожению; к счастью, проект не воплотили в жизнь. Для огромного дворца, который должен был по проекту архитектора В. Баженова занять место кремлевских стен и башен, начали отрывать котлован у подножия Боровицкого холма ниже Архангельского собора. Состоялась торжественная закладка сооружения, были снесены участки стен и башни от Москворецкой до Тайницкой (1772–1774 гг.). Затем от постройки дворца отказались, по разным причинам. О каких-либо находках в процессе создания котлована неизвестно.

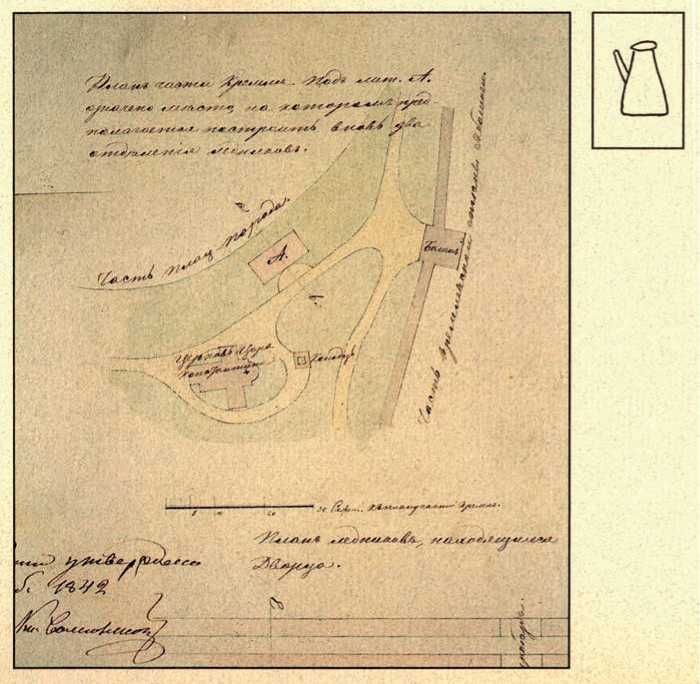

Подол Боровицкого холма привлек к себе внимание в 1843 г., когда при сооружении ледников для нового царского дворца (БКД) был найден клад грамот в металлическом сосуде (Опись древностям..., 1843. С. 50). В исторической литературе данные о находке документов XIV в., как правило, не отличаются подробностями. Упомянуты, в основном, место, где обнаружили клад во время рытья котлована под ледники (Подол, недалеко от церкви Константина и Елены), вместилище документов (медный кувшин) и глиняный сосуд со ртутью (Бе-редников, 1844; Кучкин, 1997. С. 14). В целом эта информация верна (рис. 1; 2). Но может быть несколько уточнена благодаря архивному документу, посвященному работам по устройству ледников и этой необычной находке. Работы по созданию котлована под ледники проходили в июне–августе 1843 г. (РГАДА, 1843. Д. 16663. Л. 4–49). В рапорте министру императорского двора от вице-президента Московской дворцовой конторы гофмаршала барона Л. К. Боде содержатся данные, являющиеся весьма важными в археологическом отношении.

Прежде всего, в рапорте чиновника зафиксирована глубина, на которой был найден клад грамот: «При рытии ледников под Кремлевскою горою против Цареконстантиновской церкви найдены на 9-ти аршинном углублении (6,5 м. – Т. П. ), пониже обгорелого находящегося тут в земле сруба , медный кувшин, полный, по сырости места, воды. В нем найдены несколько небольших сложенных пергаментных листков с привешенными к ним печатями, одною серебряною вызолоченою, а прочия свинцовыми и восковыми, и сверх сего два куска железной руды» (РГАДА, 1843. Д. 16758. Л. 7). Первоначально эти куски руды приняли за деревянную пробку (Там же. Л. 1).

Найденные древности были переданы для «надлежащего исследования г. по-мошнику директора Оружейной палаты Вельтману» (Там же. Л. 7). В рапорте барона Л. К. Боде описан и второй сосуд: «…имею честь препроводить… древнюю… замечательной формы глиняную флягу, в коей оказалось небольшое количество ртути, которая в то время вероятно привозилась в таких сосудах из за границы» (Там же. Л. 7 об.). В данном документе получили характеристику даже шнуры, на которых висели печати; частично они шелковые, частично «суровые», цвет их «красный, полинялый» (Там же. Л. 16). Есть в рапорте и размеры медного кувшина. Он был «вышиною 7, в диаметре отверстия 1 1/2, дно 5 1/4 вершков» (Там же. Л. 16 об.), т. е. соответственно 31 см, около 7 и 22 см. Дно кувшина, его ручка («отвалившаяся») и носик («рожок») были припаяны оловом (Там же. Л. 16).

По заключению ординарного академика химика Г. И. Гесса, грамоты написали «обыкновенными чернилами, составленными на железном и дубильном веществе» (Там же. Л. 18 об.). По заключению А. Вельтмана, действительного члена ОИДР, документы отнесены к XIV в.

Cудя по рисунку из архивного дела, медный кумган относится к посуде, распространенной в Поволжье и Прикамье. Это тип 2, по классификации К. А. Руденко ( Руденко , 2000. С. 76. Рис. 21); сосуд датируется концом XIII – XIV в. На территории Московского Кремля отмечены и другие находки металлической посуды аналогичного времени и происхождения ( Панова , 2005). И все-таки следует отметить их редкость в материалах из жилого слоя древнерусских городов. Один из таких восточной формы кувшинов в последние годы был зафиксирован при раскопках в Великом Новгороде ( Олейников, Руденко , 2013).

Во время подготовительных работ по сооружению в Кремле памятника императору Александру II (1890-е гг.) впервые было проведено геологическое

Рис. 1. Подол Боровицкого холма. Восточная часть с церковью Константина и Елены. Фрагмент панорамы Москвы Д. Индейцева. 1850 г.

бурение для определения характера грунтов на территории строительной площадки (она частично занимала и Подол Кремля). Место для монумента выбрали на южном краю верхней террасы Боровицкого холма – в районе Ивановской площади. Такое его размещение на склоне в Тайницкий сад вызывало опасения у проектировщиков из-за состояния грунтов. И действительно, наличие культурного слоя и сыпучего материка из мелкозернистого песка не позволяло разместить на них многотонное сооружение. Сложность участка подтвердили и обнаруженные на первом этапе земляных работ остатки фундаментов здания Приказов конца XVII в., буквально разорванные продольными трещинами.

Бурение показало, что на глубине около 17 м в этой части Боровицкого холма залегают известняки, на которые и поставили несущие конструкции памятника, сняв все залегавшие выше напластования. И хотя земляные работы на месте будущего монумента велись несколько сезонов, в публикации по истории его создания характеру и мощности культурного слоя было уделено небольшое место: «произведенные раскопки показали, что материк, т. е. первоначальная поверхность кремлевского холма, не считая растительного слоя, лежит на глубине около трех саженей (чуть более 6 м. – Т. П. ) и что весь вышележащий девятиаршинный слой образовался историческим путем» ( Султанов , 1898. Стб. 586). В отчете-публикации представлены и разрезы грунта, полученные в местах бурения и выемки земли под основание монумента (Там же. Стб. 684–691), что

Рис. 2. Подол Боровицкого холма. Место находки клада документов у церкви Константина и Елены (под литерой А) и сосуд, в котором лежали грамоты. Чертеж XIX в. (ОРПГФ МЗ МК)

уже представляет интерес для исследователей прошлого Москвы. Впервые в истории изучения культурного слоя Кремля были зафиксированы остатки древних построек – ими оказались фундаменты здания Приказов XVII в.

При дальнейших работах на территории Подола (в последней четверти XX в.) на отдельных участках поймы Москвы-реки выявить материк не удалось из-за активного поступления в шурфы воды. Такую ситуацию можно объяснить не только близостью русла Москвы-реки, но и наличием балок и элементов древних фортификаций, служивших естественными стоками с верхней террасы Боровицкого холма. Вода в некоторых шурфах вдоль стен Кремля (со стороны Москвы-реки) начинала выступать уже на глубине 4 м.

Аналогичное явление описано в материалах о раскопках в Кремле в конце XIX в. В 1894 г. на нескольких участках его территории князь Н. С. Щербатов искал библиотеку Ивана Грозного, для чего проводил раскопки, в том числе и у стен крепости. Газеты того времени оставили подробные очерки этих изысканий, чего нельзя сказать о научной публикации о наблюдениях самого князя, весьма краткой. Так, в «Московских ведомостях» за 19 июля 1894 г. отмечено следующее обстоятельство: «Вблизи Водовзводной башни, где начаты работы для исследования конструкции кремлевской стены, теперь рабочие углубились на 8 аршин (пять метров. – Т. П.). Успешному ходу работ за последние два дня начало препятствовать появление в месте произведения раскопок воды» (Московские ведомости, 1894. № 196). Поступление в шурф воды отмечалось и в дальнейшем (Московские ведомости, 1894. № 211). Несмотря на это, рабочим удалось выявить подошву фундамента кремлевской стены возле Водовзводной башни со стороны крепости на глубине более 12 аршин или 8,5 м (Московские ведомости, 1894. № 225). Эти сведения показывают, что стены и башни Кремля вдоль Москвы-реки размещены в сложных гидрогеологических условиях (Водовзводная башня стоит на границе поймы и русла Москвы-реки). Остается сожалеть, что за пределами интересов московских журналистов в 1894 г. остался характер культурного слоя и материка внутри крепости в районе Водовзводной башни.

Археологические исследования на территории Кремля и Подола Боровицкого холма, в частности, были связаны с земляными работами 1959–1960 гг. – с периодом строительства КДС (ныне ГКД). Тогда в 1960 г. в крепости Москвы прокопали ряд траншей для подземных коммуникаций городского хозяйства. Одна из них (номер IV) прокладывалась по прибрежной части Боровицкого холма в западной половине Подола, между Благовещенской и Тайницкой башнями. В археологическом отношении работы на данном участке не дали значительной информации. Глубина траншеи составила 2,5 м (при ее длине 190 м), что затронуло только насыпной грунт, сброшенный сюда при планировке мыса в период строительства зданий БКД и Оружейной палаты в середине XIX в. Слой содержал песок, известковую крошку, битый кирпич и камни. В его заполнении встречен также керамический материал XVII–XVIII вв. – фрагменты чернолощеной и поливной посуды и обломки рельефно-полихромных и расписных изразцов ( Воронин , 1961. С. 7).

В 1969 г. в восточной части Подола было построено временное деревянное здание (бытовка и столовая для рабочих). Земляные работы производились только на глубину 1,5–2 м. Но в процессе строительства частично были затронуты фундаменты церкви Константина и Елены и построек на подворьях церковнослужителей. Вскрытый слой представлял собою строительный мусор с включениями фрагментов керамики XVI–XVII вв. и отдельными находками, в составе которых в отчете отмечены конские подковы, белоглиняные расписные (ангобом) игрушки, железное долото ( Шеляпина , 1969. С. 34). Интерес представляет находка белокаменной скульптуры лежащего льва со следами раскраски желтого цвета (Там же. Рис. 36). Исследование скульптуры показало, что она была изготовлена в конце XVII в. и украшала, возможно, Красное крыльцо ( Гращенков , 2010. С. 181. № 504). На этом же участке были обнаружены обломки белокаменных надгробий XVII–XVIII вв. с кладбища, существовавшего при упомянутом выше храме.

Значительно пополнили информацию по истории кремлевских укреплений времен Дмитрия Донского и конца XV столетия археологические наблюдения

1972–1973 гг. В те годы по периметру стен Кремля были прокопаны многочисленные шурфы, в основном, с наружной стороны крепости. Но один из шурфов прозондировал все отложения и со стороны Подола. Тогда удалось зафиксировать остатки фундамента белокаменной крепости 1360-х гг. Шурф 18 заложили в 25 м к востоку от Благовещенской башни, у стены внутри крепости. Сложная конфигурация вскрытия (3,75 х 2,5 х 2,4 х 2,5 м) объяснялась тем, что он попал на стык кремлевской стены с аркой для нижнего огневого боя в ней. Поэтому в южном профиле шурфа выявился как фундамент стены мощностью 5,48 м, так и основание арки, подошва которого отмечена на глубине 5,3 м. Основную часть южного профиля (от 1,5 до 2 м его ширины) с западной стороны занимает фундамент стены и незначительный по ширине (от 0,5 до 0,75 м) участок – основание арки в восточной части шурфа.

Фундамент кремлевской стены оказался сложен двумя массивами кладок, отличающимися по материалу и размерам белокаменных блоков. Верхний массив имеет высоту 2,68 м и его составляют грубо обработанные блоки размером 20 х 40 х 12 см со вставками из мелких камней и трех рядов кирпича размером 14 х 27 х 7 см. Нижний массив (он незначительно шире верхнего) сложен из блоков размером 20 х 24 х 12 см гладкой тески; его высота - 2,8 м. Швы между блоками достигают в подошвенной части фундамента толщины нескольких сантиметров. Свайная подушка составлена из коротышей, не превышающих в длину 0,5 м; они забиты в материк – серый илистый суглинок. Их диаметр около 13 см. Подошва фундамента положена точно на материковый суглинок, в который забиты сваи.

От основного массива фундамента стены отличается конструкция арки подошвенного боя, вскрытая на соседнем участке в восточной части шурфа 18. Здесь видно примыкание к основному массиву стены бутовой белокаменной кладки без перевязки швов. В ее средней части зафиксирован завал кирпичного боя мощностью его около 2 м, пролитый известковым раствором. Он опирается на кладку из четырех рядов белого камня – нижний составляют блоки размером 30 х 40 см, остальные три ряда сложены из небольших блоков толщиной 10–12 см. Основание фундамента стены в арке лежит в слое щепы, без свайной подушки.

В отчетной документации описание данного фундамента несколько отличается от ситуации, зафиксированной в чертеже ( Шеляпина , 1974. С. 9). Следует отметить уже тогда высказанное предположение о наличии на исследованном участке остатков несущих конструкций кремлевских стен «предшествующего периода» (Там же) – это нижний массив, который в конце XV в. строители использовали как опору для фундамента кирпичных стен Кремля.

Этой версии не противоречит и стратиграфия шурфа 18. Под толстым дерновым слоем (0,35 м) были прослежены завалы строительного мусора – до отм. 2,8 м. На глубине 0,9–1,25 м залегал горизонт времени строительных работ В. Баженова (1770-е гг.). В северном профиле на отм. 1,62 м зафиксированы остатки сгоревшей постройки и большое скопление горелой ржи – хранилища для зерна рубежа XV–XVI вв. В трех бортах шурфа на глубине 2,8 м четко фиксировался мощный слой пожара (до 0,3 м), отмечающий дневную поверхность рубежа XV–XVI вв., образовавшуюся сразу после завершения на этом участке строительства кирпичной стены. Следы этих работ в виде толстого слоя (0,67 м) кирпичного и белокаменного щебня с включениями гумуса и щепы залегали непосредственно под пластом пожарища.

Ниже, с отметки 3,8 м, залегал гумус со щепой и пласты щепы, в которых обнаружены остатки деревянного сооружения из плах. В западном профиле шурфа с глубины 4,2 м зафиксирован настил из четырех ярусов толстых (0,1 м) плах, лежащий перпендикулярно кремлевской стене. Несколько выше (на отм. 3,7 м) аналогичный настил, но из трех ярусов плах, есть и в восточном профиле. Под настилами прослежен слой щепы с навозом (0,22 м), а ниже, до материка – пласт плотно слежавшейся щепы толщиной 0,6 м. Массовый материал и какие-либо бытовые предметы в этом слое не зафиксированы.

Эти гумусные отложения связаны с 1360-ми гг. и сооружением первых каменных укреплений вдоль берега Москвы-реки. Обнаруженный настил был необходим для удобного прохода вдоль стен и несколько раз возобновлялся. Материк – серый иловатый суглинок – в восточном профиле шурфа 18 отмечен на глубине 4,89 м, а в западном – 5,42 м. Четко читается понижение материковых отложений в западном направлении, а фундаменты стены частично заглублены в материковый суглинок.

Данные шурфа 18 свидетельствуют о том, что фундамент кирпичной стены Кремля в восточной части исследованного участка был возведен на остатках белокаменного основания крепости второй половины XIV в. Основание стены в месте арки подошвенного боя, несомненно, относится полностью к концу XV столетия. Интересными оказались сведения о характере материковых отложений и рельефе этого участка поймы Москвы-реки.

Один из исторических объектов, частично связанный с территорией Подола (склона к нему), был выявлен в 1975 г. Он оказался остатками древних древо-земляных стен Москвы первой половины XIV в. и был связан с поновлением укреплений в последние годы правления князя Ивана Калиты (1339 г.). Объект обнаружили в котловане напротив юго-западного угла БКД, в верхней части склона южной бровки холма. В ходе земляных работ в котловане четко фиксировались деревянные конструкции. Это были две линии срубов в несколько (2–3) венцов, связанные между собой. Рублены они были из сосновых бревен диаметром от 22 до 40 см в обло с остатком и заполнены серым суглинком – коренным грунтом поймы Москвы-реки, но с пятнами гумуса ( Шеляпина , 1976. С. 5, 6). Частично конструкции и их заполнение были перекрыты песчаной насыпью мощностью до 2 м. Размеры срубов - 2 х 2 м. Датируется это сооружение первой половиной XIV в. по наличию в засыпке конструкции ранней сероглиняной и красной грубой керамики. Проектная глубина котлована и его размеры не позволили выявить конструкцию вала полностью. Подобные взаимосвязанные городни зафиксированы в памятниках фортификации Южной Руси, рассмотренных в монографии Ю. Ю. Моргунова (2009. С. 47–50. Рис. 19).

В ходе исследований и на этом участке Подола отмечены особенности древнего рельефа – перепад с востока на запад. Конструкция дерево-земляных стен занимала всю площадь вскрытия размером 6,6 х 8,3 м, что говорит о значительных габаритах сооружения; оно лишь частично попало в котлован 1975 г. Зафиксированный участок укреплений, несомненно, относится к последнему этапу бытования древо-земляных стен на верхней террасе холма и связан с деятельностью московского князя Ивана Калиты по усилению обороны города в 1339 г.

Материалы археологических наблюдений свидетельствуют о том, что в ка-литинский период произошло некоторое расширение территории укрепленного центра Москвы за счет усовершенствования отдельных узлов обороны города. И здесь в первую очередь следует отметить остатки песчаного вала, обнаруженные в 1988 г. в восточной части Подола. Насыпь была зафиксирована в северозападной части котлована размером 30 х 70 м, попав в него незначительным своим участком – она наискось пересекала его северо-западный угол. В зоне насыпи проектная глубина вскрытия (4,6–4,9 м) не позволила изучить всю ее конструкцию. Наблюдения показали, что насыпь составлена двумя массивами: северо-восточная часть из мелкозернистого песка желтого цвета, а юго-западная из песка серого цвета. В западном профиле котлована остатки насыпи прослежены в его северной половине, на отметках 3,5–4,6 м. По северному борту котлована насыпь зафиксирована на протяжении 34 м, в западном – на 15 м. В целом ее мощность составляла от 0,5 до 2 м.

Полученные в 1988 г. в ходе наблюдений сведения позволили сформулировать следующий взгляд на историю освоения данного участка в восточной части Подола, в первую очередь – на конструкцию выявленной насыпи, так как можно реконструировать процесс ее создания. Западная часть вала сложена серым песком с включением суглинка серого цвета; это коренные отложения поймы Москвы-реки; серые суглинки и пески фиксируются по всей площади Подола. Восточная часть насыпи составлена песком желтого цвета. Таким материалом сложена верхняя терраса Боровицкого холма (III надпойменная). Следовательно, для насыпки внутренней части этого вала был взят материковый грунт с более высоких участков холма, примыкающих к создававшемуся валу ( Панова , 1989).

Находка остатков песчаного вала в восточной части Подола говорила о том, что в первой половине XIV в. в площадь укрепленного центра был включен участок перед юго-восточным въездом в крепость; насыпь вала была зафиксирована здесь и при геологических бурениях. Наличие вала у основания холма – в районе древнего въезда по балке – и мощной насыпи по трассе кремлевских стен конца XV в. помогает достаточно точно реконструировать участок укреплений первой половины XIV в. Тогда, в 1339 г., видимо, впервые оформились и ворота на месте будущих Тимофеевских (позднее Константино-Еленин-ских).

В 1988 г. на Подоле, в его восточной части, впервые удалось изучить (в режиме наблюдений и частично раскопок) характер и мощность культурного слоя на значительном по площади участке. Сероглиняная и красноглиняная грубая керамика составляла здесь 41 % от общего числа керамической коллекции из нижних горизонтов (отметки 4,0–4,5 м при мощности слоя 4,6–4,9 м). Но отметим, что среди ранних типов посуды (из группы в 41 %) красная грубая составила 81 % находок. Насыпь вала на Подоле перекрыта отложениями с материалом XV–XVIII вв.; их толщина – 1,4–2,5 м. В пределах исследованной территории были обнаружены остатки настила мостовой (ширина – 1,8 м), датированного второй половиной XIV в., и подклет крупной постройки, пол которой был выстлан берестой в качестве водопоглощающего материала (рис. 3).

Представляет интерес тот факт, что на остатках насыпи впоследствии разместилась церковь во имя Константина и Елены. Части ее фундаментов XVII в., выполненные в смешанной технике – из кирпича и белого камня, зафиксированы в западной половине северного борта котлована 1988 г.; остатки фундаментов этого храма наблюдали и ранее – в 1969 г. (см. выше). В исторической литературе бытует мнение, что первый каменный храм этого посвящения был сооружен на Подоле только в 1651 г. (Церковь св. равноапостольных…, 1894. С. 4), хотя храм впервые упоминается в летописях под 1470 г. Судя по характеру отложений, сооружение здесь первого каменного храма действительно следует относить к XVII столетию; до этого он был деревянным. Интересно, что для его сооружения в годы царствования Алексея Михайловича выбрали участок древнего вала, который уже был к тому времени частично распланирован, но представлял еще удобное возвышенное и, что немаловажно, сухое место для этой части поймы реки Москвы, постоянно подпитываемой ее водами и влагой, стекавшей в пойму с верхней террасы холма по балкам в ее склоне. Материалы домонгольского времени на этом участке наблюдений в 1988 г. зафиксированы не были.

Строительные работы на Подоле в 1988 г. позволили прозондировать культурный слой только на проектную глубину – до 5 м. Шурфовка в центральной части котлована показала, что материк здесь залегал на глубине около 6 м. Геологическое бурение в восточной зоне строительной площадки 1988 г. зафиксировало материковые отложения уже на отметках 10–11 м.

В 2007 г. у археологов появилась возможность провести раскопки на Подоле, недалеко от Москворецкой башни, рядом с западным и восточным торцами здания, построенного в 1988 г., что позволило во многом уточнить результаты сделанных тогда наблюдений.

Общая площадь участков исследования составила более 600 кв. м. Совместная экспедиция музея-заповедника «Московский Кремль» и Института археологии РАН осуществила самые крупные за всю историю изучения древнейшего района Москвы археологические раскопки. И впервые объектом методически корректного изучения стала территория Подола Боровицкого холма.

Располагая сведениями о геологическом строении холма и его округи, о характере культурного слоя и его заполнении на Подоле, археологи музея-заповедника «Московский Кремль» предполагали, что активное освоение этой территории началось не ранее последней четверти XIV в., когда при великом князе Дмитрии Ивановиче были возведены на берегу Москвы-реки белокаменные укрепления. Впервые каменная крепость защитила Подол от разливов реки и дала возможность постоянного проживания в его пределах. Подтверждения этому содержат письменные источники, в том числе и грамоты XIV в. из клада, представленного выше (в него входили 19 пергаменных грамот, 2 на бумаге и обрезки пергамена). Но более подробную картину освоения восточной части Подола Боровицкого холма, особенно в раннее время, удалось выяснить только при планомерных и методически правильных археологических раскопках ( Дубровин, Коваль , 2014. С. 96–110).

Рис. 3. Деревянные конструкции вала первой половины XIV в., выявленные в склоне Боровицкого холма против юго-западного угла БКД. Наблюдение 1975 г.

В их процессе в 2007 г. на Подоле открылась удивительно яркая картина – участок Кремля с застройкой второй половины XIII – XVII в. и жилой слой, насыщенный разнообразными предметами материальной культуры этого периода.

В пределах раскопа 1 выявился сложный рельеф поймы реки Москвы с материковым останцом, по сторонам которого и развивалась застройка. Значительная влажность грунтов и сложный рельеф не помешали первым жителям Подола освоить, и достаточно активно, даже эти неудобные участки.

О необходимости отвода влаги с верхней террасы Боровицкого холма и самого Подола свидетельствовала дренажная труба XVII в., которая попала в площадь раскопа 1 и пересекла его с севера на юг. В архивах сохранились сведения о постоянных проблемах такого плана в данной части Кремля вплоть до второй половины XIX в. Так, в рапорте руководителям Московской дворцовой конторы от 24 апреля 1865 г. отмечено, что «в кремлевском саду под горою… водоточная деревянная труба выходящая с Плац параднаго места (южной части Ивановской площади. – Т. П. ) обвалилась с деревьями около двух сажень и таже каменная труба на самом Плацу аршина на два» (РГАДА, 1865. Л. 1). И, как видно из других документов, в последующие месяцы эта проблема только усугублялась, о чем неоднократно доносили властям чиновники дворцовой конторы (Там же. Л. 3, 4, 7).

В площади раскопа под слоем строительных остатков XVIII–XX вв. (их мощность составляла от 2,5 до 4 м) был вскрыт культурный слой XVII столетия. С этого уровня и до материка удалось выявить и зафиксировать остатки более сотни жилых наземных (1/3 от общего числа) и с подклетами домов, хозяйственных построек, а также частоколов и мощений. От большинства жилых сооружений здесь сохранились именно подклеты, так как наземные части домов погибли в пожарах.

Значительная коллекция археологических находок 2007 г. включает разнообразные артефакты, позволяющие реконструировать материальную культуру русского средневекового города. Среди предметов быта обнаружены железные ключи и замки, ножи и деревянные ложки, кожаные сумки и чехлы для топоров и ложек, шахматные фигуры из дерева и рога, осколки стеклянной посуды западноевропейского и восточного происхождения, целая оловянная ганзейская пивная кружка, перстни и кольца из металла и стекла, печные изразцы, рыболовные крючки и глиняные грузила для сетей, медные и серебряные монеты, стеклянные вставки в перстни и часть ювелирного тигля для плавки цветных и драгоценных металлов, глиняные игрушки – фигурки коней и медведей, птички-свистульки, кожаные туфли и сапоги (не только их детали, но и целые экземпляры), орнаментированные кожаные ножны, деревянные колотушки, днища бочек, мутовки для сбивания масла и многое другое.

К редким находкам следует отнести кожаный клобучок на охотничью птицу и другие детали снаряжения для этого вида охоты. Представлен в коллекции находок и военный быт – предметы вооружения (детали сабель, наконечники стрел) и снаряжения коня, белокаменные ядра, защитное снаряжение – обрывки кольчуг и пластины доспехов. Церковная атрибутика включает в себя нательные и священнические кресты, нагрудные иконки, штампы для изготовления монашеских поясов с тиснеными изображениями.

Впервые на территории Кремля были обнаружены две берестяные грамоты – одна рубежа XIV–XV вв., вторая датируется XVI столетием. Наибольший интерес представляет более ранняя грамота, написанная чернилами и содержащая важную информацию о хозяйстве одного из жителей Подола по имени Ту-рабей ( Гиппиус и др. , 2011. С. 453–455). Он и его потомки оставили след в исторической топографии Московского региона периода позднего средневековья ( Веселовский , 1974. С. 325).

Предстоит долгая работа по изучению материалов раскопок 2007 г. Но уже сейчас определилась трасса улицы, шедшей по Подолу (первоначально грунтовой) к одному из древнейших въездов конца XII в. на Боровицкий холм в районе Константино-Еленинской башни (по прирусловому валу) и представить, как изменялась усадебная застройка по ее сторонам на протяжении столетий. В процессе раскопок были выявлены свидетельства работы в этом районе в XV в. ювелирной и сапожной мастерских. Какая-то часть населения, как показали находки, занималась рыболовством. С конца XV столетия статус дворовладельцев этой части Подола, несомненно, изменился. В отложениях XVI–XVII вв. преобладают предметы вооружения и снаряжения конных воинов, дорогостоящие предметы импорта – стеклянная и оловянная посуда, христианская символика. Все это свидетельствует о превращении данного района Подола в место проживания военачальников среднего звена, знати и церковнослужителей кремлевских соборов и храмов.

Со временем реконструкции топографии Подола в средневековый период, в том числе и графическая, и компьютерная, дадут возможность проиллюстрировать историю заселения и развития этого района Кремля, доминантой которого была древняя церковь Константина и Елены.

Список литературы Раскопки в Тайницком саду Кремля и история археологического изучения территории подола Боровицкого холма Москвы

- Бередников Я. И., 1844. Записка об открытых в московском кремле древностях. СПб. 8 с., 6 л.

- Веселовский С. Б., 1974. Ономастикон. м.: наука. 382 с.

- Воронин Н. Н., 1961. Отчет об археологических работах на территории кремля москвы в 1960 г.//Архив ИА РАН. р-1. № 2128.

- Гиппиус А. А., Зализняк А. А., Коваль В. Ю., 2011. Берестяная грамота из раскопок в московском кремле//московский кремль XV столетия. т. 1: древние святыни и исторические памятники/Отв. ред.: С. А. Беляев, И. А. Воротникова. М.: Арт-Волхонка. С. 453-455.

- Гращенков А. В., 2010. Архитектурные детали и фрагменты сооружений XIV -начала XX века: каталог собрания Государственного историко-культурного музея-заповедника «московский кремль». м.: Голден Би. 368 с.

- Дубровин Г. Е., Коваль В. Ю., 2014. Усадебная застройка раскопа 1 в Тайницком саду Московского Кремля (предварительная публикация)//АП: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А. В. Энговатова. Вып. 10. м.: ИА РАН. С. 94-110.

- Кучкин В. А., 1997. Забытый документ XIV в. из находки 1843 г. в московском кремле//Исторический архив. № 3. С. 14-20.

- Лихачева Э. А., Насимович Ю. А., Александровский А. Л., 1997. Ландшафтно-геоморфологические особенности москвы//Природа. № 9. С. 4-18.

- Моргунов Ю. Ю., 2009. Древо-земляные укрепления Южной Руси XI-XIII вв. м.: Наука. 303 с.

- Московские ведомости. 1894. № 196.

- Московские ведомости. 1894. № 211.

- Московские ведомости. 1894. № 225.

- Низовцев В. А., Щуркина Е. А., 1997. Ландшафтные предпосылки возникновения москвы//История изучения, использования и охраны природных ресурсов москвы и московского региона. М.: Янус-к. С. 26-33.

- Олейников О. М., Руденко К. А., 2013. Медный кумган XIII в. из Великого Новгорода//РА. № 2. С. 144-148.

- Опись древностям, найденным в кремлевской горе..//ОРПГФ МЗМК. 1843. Ф. 20. Д. 44.

- Панова Т. Д., 1989. Отчет об археологических наблюдениях в московском кремле в 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 13518.

- Панова Т. Д., 2005. Миф о чаше, в которой лежал клад//РА. № 4. С. 168-170.

- РГАДА, 1843. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 16663.

- РГАДА, 1843. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 16758.

- РГАДА, 1865. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 27. Д. 21225.

- Руденко К. А., 2000. Металлическая посуда Поволжья и Прикамья в VIII-XV вв. Казань: Репер. 154 с.

- Султанов Н., 1898. Памятник императору Александру II в кремле//Строитель. № 15-18. Стб. 561-748.

- Церковь св. равноапостольных царей Константина и Елены в московском кремле под горою: краткое историческое описание. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1894. 20 с.

- Шеляпина Н. С., 1969. Отчет об археологическом наблюдении в московском кремле в 19671969 гг.//ОРПГФ МЗМК. Ф. 20. Ед. хр. 23.

- Шеляпина Н. С., 1974. Отчет об архитектурно-археологических наблюдениях на территории московского кремля за 1972-1973 гг.//Архив ИА РАН. Р-1. № 4977.

- Шеляпина Н. С., 1976. Отчет об археологических наблюдениях на территории московского кремля в 1975 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6127.