Расположение поселений татар в Среднем и Нижнем Притарье по картографическим материалам XVIII века

Автор: Тихомиров К.Н., Тихомирова М.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается расположение поселений татар в нижнем и среднем течении Тары на картах Тарского у. 1784 и 1798 гг., Топографическом плане волости с. Карташевскаго и волости слободы Бергаматской Тарского у. 1798 г., которые ранее не использовались в исследованиях по истории региона. Для проверки достоверности приведенной в них информации привлекаются такие источники этого периода, как Дозорная книга Тарского уезда, путевые описания Г. Ф. Миллера и др., а также результаты археологических и этнографических исследований. В ходе анализа картографических материалов выявлены некоторые закономерности в расположении поселений татар. Установлено, что они находились на правом берегу Тары на участке от ее устья до р. Черталинка, а на левом - на участке от р. Черталинка до устья р. Калинка. Дается критическая оценка карт конца XVIII в. как источников информации о летних и зимних поселениях татар Среднего и Нижнего Притарья. На основе этих материалов нельзя утверждать, что в момент создания карт поселения татар еще носили сезонный характер, а не были населены постоянно. Согласно картографическим источникам, зимники создавались на высокой террасе в стороне от долины Тары, летники - в пойме на ее берегу в пределах владений жителей. Сделаны выводы о системе расселения татар в рассматриваемое время: поселения располагались по приречному типу; часть населенных пунктов тяготела к приустьевым участкам притоков Тары; приведенные на картах названия ассоциируются с поселениями сезонного типа. На основе сравнения карт указанного периода и современных сделан вывод о том, что существующая сегодня система расселения татар в Нижнем и Среднем Притарье сформировалась в основном в конце XVIII в.

Западная сибирь, среднее и нижнее притарье, карты xviii века, поселения татар, этнография, археология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146318

IDR: 145146318 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.093-100

Текст научной статьи Расположение поселений татар в Среднем и Нижнем Притарье по картографическим материалам XVIII века

Настоящая работа посвящена анализу и сопоставлению картографических материалов XVIII в., ранее не привлекавшихся в ходе исследований, которые связаны с определением мест расположения поселений татар. В наши дни в исследовании ранней истории татар, проживающих на территории Омской обл., и их предков имеется значительный перекос. Практически все изученные археологические комплексы, которые связывают с татарским населением Среднего Прииртышья, расположены на р. Тара. Они относятся к XVI–XVIII вв. – началу формирования современного культурного облика татар. Остальная территория их расселения пока не изучена. Важно отметить, что наибольшая часть исследованных памятников – это грунтовые могильники. Таким образом, мы имеем представление о культуре указанного населения лишь по данным об одной из ее сторон. Поселения татар и связанный с ними огромный пласт культуры остаются практически неизвестными. Основная причина такой ситуации – сложность обнаружения и исследования таких объектов. В немалой степени на это влияет отсутствие в научном обороте картографических материалов.

Источником для исследования ранней истории татар, проживающих на берегах Тары, послужили карты территории Тарского у. 1780, 1784 и 1798 гг., которые содержат информацию о расположении русских и татарских деревень. Эти документы, разные по степени достоверности, значительно менее точны и информативно насыщены, чем современные карты. Тем не менее они позволяют получить новые сведения о местах поселений татар, гидронимах, расположении мельниц, границ волостей и т.д.

Представленное исследование касается существующих сегодня и заброшенных населенных пунктов, расположенных на берегах Тары на участке, включающем устье (Тарский р-н), среднее течение реки (Му-ромцевский р-н Омской обл.), д. Альменево на границе среднего и верхнего течения Тары (Кыштовский р-н Новосибирской обл.). Выбор для изучения данной зоны определялся тем, что, согласно документам XVII–XVIII вв., это была территория Аялынской вол., на которой компактно проживала группа татар. В результате многолетних исследований этнографов и археологов была сформирована большая источниковая база по истории населения этого региона XVII–XX вв. [Ко-русенко М.А., Здор, Герасимов, 2015; Корусенко С.Н., 2006; Титов, 2007; Томилов, 1996; Этнографо-археологические комплексы…, 2014, 2016; и др.].

Основу исследования составили ранее не использовавшиеся при рассмотрении темы опубликованные и неопубликованные картографические материалы XVIII в.: «Карта Тарского уезда… 1784 года» (да- лее – Карта 1784 г.) [1784] из «Географического атласа Тобольского наместничества», «Карта Тарского уезда... 1798 года» (далее – Карта 1798 г.) в масштабе 1 англ. д. : 15 в.* и «Топографический план волости села Карташевскаго (на р. Иртыш) и волости слободы Бергаматской (на р. Тара, без приустьевого участка) Тарского у.» (далее – Топографический план 1798 г.) в масштабе 1 англ. д. : 3 в. из «Атласа Тобольской губернии» [Атлас… 1798; Коновалова, Попов, 2010]. Топографический план 1798 г. содержит информацию о точном местоположении татарских населенных пунктов по Таре от юрт Бергаматских до юрт Алменевых, а также о количестве земель и угодий и их видах, выделенных каждому населенному пункту, названиях мелких рек и озер. Следует указать, что некоторые сведения на карте и топографическом плане 1798 г., составленных землемером Василием Филимоновым, расходятся. К числу основных источников относится карта «Tabula Exhibens Cursum…» (далее – Карта 1780 г.), созданная в 1780 г. И.И. Исленьевым [Tabula Exhibens Cursum…, 1780]** .

Для анализа привлекались дополнительные источники – «Чертежная книга, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году» (далее – Чертежная книга) [1701], «Хорографическая чертежная книга Сибири С.У. Ремезова» (далее – Хорографическая чертежная книга) [2011], «Дозорная книга Тарского уезда 1701 г.» (далее – Дозорная книга 1701 г.), опубликованная частично в монографии С.Н. Корусенко [2006], и записи Г.Ф. Миллера [Сибирь XVIII века..., 1996]. К сожалению, в этих источниках точное местонахождение населенных пунктов не обозначено.

При проведении исследования картографические материалы XVIII в. сверялись с современными картами. Для этого использовались атлас Омской области 1 : 100 000 [Омская область, 2010] и космоснимки, размещенные на открытом интернет-ресурсе Bestmaps [Bestmaps].

Информация, зафиксированная в указанных источниках, корректировались в ходе экспедиций. Одним из авторов было осмотрено большое количество мест поселений и кладбищ тарских татар, проведены фотофиксация объектов и шурфовка культурного слоя, собран подъемный материал, составлены планы. Это позволило сделать новые предположения о конкретном расположении поселений.

Названия поселений в упомянутых картографических материалах XVIII в. различаются, поэтому на иллюстрациях и в тексте приводятся названия, указанные в источниках.

История картографирования региона в XVIII веке, археологическое и этнографическое исследование поселений татар

Впервые поселения татар в Среднем и Нижнем При-тарье XVIII в. были зафиксированы на картах Хорографической книги, созданной в 1697–1711 гг. [2011, с. 93], и Чертежной книги, которая была составлена в 1699–1701 гг. [1701]. Это ценные источники по рассматриваемой теме, но их не следует идеализировать, т.к. они полны неточностей, в некоторых местах противоречат друг другу и более поздним картографическим материалам. Например, карты интересующего нас района на л. 93 и на вклейке на л. 93 более напоминают очень грубые схемы, а сведения на них различаются. К сожалению, населенные пункты на них точно не обозначены. Они привязаны только к рекам [Хорографическая чертежная книга, 2011, л. 93, вкл. на л. 93; Чертежная книга, 1701].

Через 23 года после завершения работ по изготовлению «Хорографической чертежной книги Сибири» Г.Ф. Миллер написал путевые заметки, значительно уточняющие и дополняющие ее сведения. В них указаны не только находящиеся около поселения географические объекты (озеро и пр.), но и расстояние между ними в верстах [Сибирь XVIII века..., 1996, с. 92–93].

В 1768 г. И.И. Исленьев произвел инструментально-математическое определение координат сибирских городов и в 1780 г. составил карту Иртыша на участке от Омска до Тобольска, который включает интересующую нас территорию [Гнучева, 1946, с. 250; Tabula Exhibens Cursum…, 1780].

В 1782 г. вместо Сибирской губ. образуется Тобольское наместничество с Тобольской и Томской обл., поэтому в 1784 г. создается «Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из XVI уездов». С административной реформой 1796 г. связано образование Тобольской губ. Это потребовало проведения новых картографических работ. Их результатом стал «Атлас топографический Тобольской губернии» [Коновалова, Попов, 2010, с. 126].

Атласы конца XVIII в. включают первые подробные профессионально со ставленные карты, достоверно отражающие месторасположение поселений тарских татар.

Целенаправленные поиски мест нахождения поселений тарских татар до конца XX в. не проводились. Наиболее значимый вклад в изучение поселений татар на Таре внесли С.Н. Корусенко, Н.А. Томилов, Е.В. Титов. Их изыскания основаны на документах из архивов, материалах этнографических экспедиций, опубликованных результатах научных исследований, официальных статистических данных, краеведче- ских работах [Томилов, 1981, 1996, 2011; Корусен-ко С.Н., 2006; Корусенко С.Н., Томилов, 2011; Кору-сенко М.А., Корусенко С.Н., 2019]. Однако в работах указанных исследователей нет данных о нахождении населенных пунктов; исключением является статья М.А. Корусенко и С.Н. Корусенко, в которой отражена попытка выявить место расположения д. Гузенево в прошлом [2019].

Вопросом расположения поселений тарских татар занимался С.С. Тихонов [2004, 2009]. Основу его исследований составляли фрагменты Чертежной книги и Хорографической чертежной книги С.У. Ремезова, дневниковые записи Г.Ф. Миллера, материалы археологических раскопок. Некоторые его заключения недостаточно обоснованы.

Местонахождение поселений татар в Среднем и Нижнем Притарье в XVIII веке

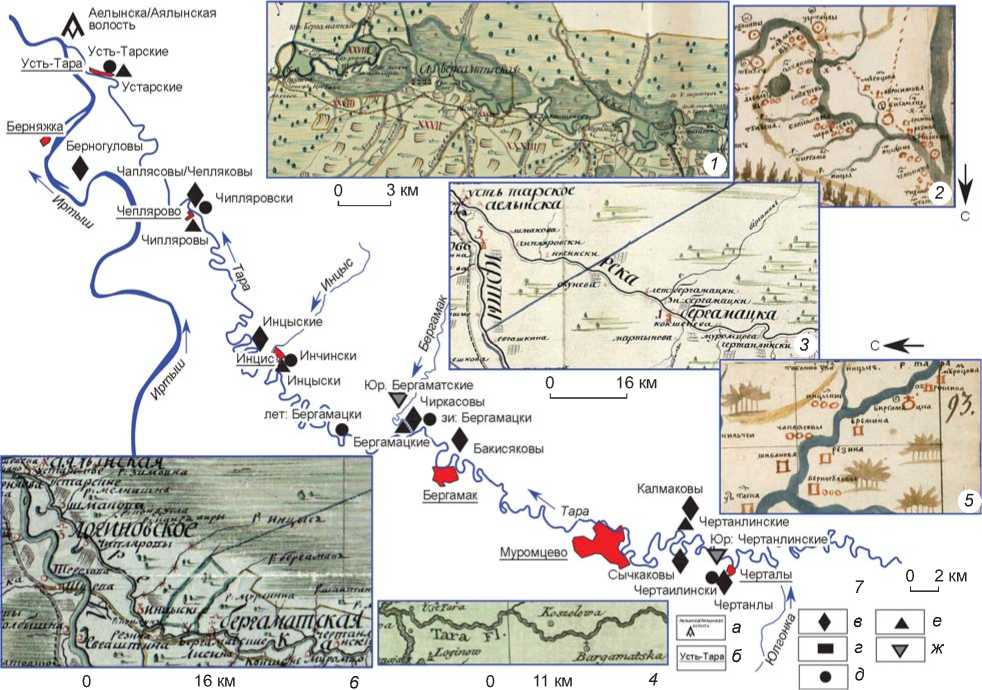

В устье Тары в Дозорной книге указана «деревня Усть-Тарская (онаж Тартамак)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 114]. В Хорографической чертежной книге в этом районе также обозначена Усть Тарска / Усть-тарская [2011, л. вкл. на л. 93] (рис. 1, 2 , 5 ). Как отмечает Г.Ф. Миллер, здесь находилась «Tar-tamak-aul (Тар-тамак-аул) или дер. Усть-Тарская» со смешанным населением: «Заселена частично русскими, частично ясачными татарами» [Сибирь XVIII века..., 1996, с. 92]. Об этом же в 1772 г. сообщал И.П. Фальк [1824, с. 384–385]. В настоящее время в данном месте находится д. Усть-Тара (рис. 1, 7 ). На Карте 1784 г. на правом берегу отмечены русское с. Усть Тарское и рядом с ней (выше) татарские – «Усть Тарские». Следует отметить, что именно здесь стоит знак волости с подписью «Аелынска волость» (рис. 1, 3 ). Карта 1798 г. фиксирует в тех же местах села Устарское и Устарские. На ней здесь также поставлен знак волости с подписью «Аялынская» (рис. 1, 6 ). Вероятно, в этом месте находилась западная граница Аялын-ской вол. Ее восточный рубеж проходил по соответствующей границе Тарского у. Территория следующей находящейся на Таре вол. Тунуйска, судя по соответствующему значку, начиналась у татарского поселения Чоковски (современный Чекиаул ? – Авт. ). На Карте 1798 г. там же показана граница указанной волости. Материалы обнаруженного на территории д. Усть-Тара могильника XVII–XVIII вв., который принадлежал предкам татар [Тихомиров, 2016, с. 115], свидетельствуют о том, что они в указанный период уже освоили этот район.

В Чертежной книге выше по течению Тары на ее правом берегу, напротив оз. Белое, указан татарский населенный пункт [1701]. Согласно Хорографической чертежной книге, в этом месте находились Чапля-

Аелынска/Аялынская

Устъ-Тарские

Устарские

^аплясовы/Чепляковы

3 км

Чипляровы

Инцыские

Инчински

Инцыски

16 км лет Бергамацки

Бергамацкие'

Бакисяковы

Калмаковы

Бергамак

Муромцеве

75Тй

е

в

а

г

ж

б

д

Чертанлинские

^ Юр: Чертанлинские1!

0 2 км

Юр. Бергаматские Чиркасовы зи: Бергамацки

Берняжка У

Берногулоеы

Сычкаковы^ ^^У Черталы Чертаилински^ д | Чертанлы |Т

\ I Чипляроески Чеплярово ^>W

ЖА Усть-Тара!

16 км

11 км

Рис. 1. Поселения татар на участке от устья р. Тара до р. Юлгонка на картах XVIII в.

1 – Топографический план 1798 г.; 2 , 5 – Хорографическая чертежная книга; 3 – Карта 1784 г.; 4 – Карта 1780 г.; 6 – Карта 1798 г.; 7 – схема расположения в среднем и нижнем течении Тары современных и указанных в картографических материалах XVIII в. населенных пунктов: а – названия волостей на Картах 1784 и 1798 гг.; б – современные названия поселений; в – в Хорографической чертежной книге; г – на Карте 1780 г.; д – на Карте 1784 г.; е – на Карте 1798 г.; ж – на Топографическом плане 1798 г.

совы [2011, л. 93] (рис. 1, 5) / Чепляковы [2011, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2). В Дозорной книге имеется упоминание о нахождении в этом районе «деревни Чипля-ровых юрт» [Корусенко С.Н., 2006, с. 119]. Г.Ф. Миллер зафиксировал на правом берегу Иртыша «в 2-х верстах от Логинова погоста» Tschupljar-aul (Чупляр-аул). Исследователь отмечал, что это бывшая летняя деревня, «зимние жилища… под этим же названием расположены на реке Тара в 10-ти верстах от… устья. Но несколько лет назад они (ясачные татары. – Авт.) и летние жилища построили напротив зимней деревни (современная д. Чеплярово. – Авт.), а это место оставили» [Сибирь XVIII века..., 1996, с. 93]. На Карте 1784 г. на правом берегу Тары на данном участке отмечены Чипляровски (рис. 1, 3). На Карте 1798 г. напротив этого места на левом берегу Тары указаны Чи-пляровы (рис. 1, 6). В настоящее время д. Чеплярово расположена на низком левом берегу реки (рис. 1, 7), но, по сведениям местных жителей, раньше она находилась напротив – на высоком правом берегу. Там же археологами были открыты грунтовый могильник XVII–XVIII вв. Чеплярово XXVII [Корусенко М.А., 2013] и синхронное поселение Чеплярово XXVIII [Археологическая карта..., 2000, с. 86].

В Хорографической чертежной книге на правом берегу Тары ниже устья р. Инцис обозначены юрты Ин-цыские [2011, л. 93, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2, 5 ). В Дозорной книге отмечается «деревня Инциских юрт (она же Абайтомак Сеиткулова)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 120]. Г.Ф. Миллер упоминает аул Inzis (Инцис) на Таре как зимнее поселение татар, проживавших в Isuk-aul (Изюк-аул на оз. Изюк в долине Иртыша). Он отмечает сезонный характер поселения: «Лишь летом (Isuk-aul) заселена ясачными, которые зимой живут в ауле Inzis на реке Таре» [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 93]. На Карте 1784 г. на правом берегу Тары выше устья Ин-циса отмечены Инчински (рис. 1, 3 ); в настоящее время здесь находится д. Инцисс (рис. 1, 7 ). На Карте 1798 г. на правом берегу Тары выше устья упомянутой реки показаны Инцыски (рис. 1, 6 ).

Выше по течению Тары на правом берегу в устье р. Бергамак в Хорографической чертежной книге обозначены юрты Чиркасовы [2011, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2 ). Дозорная книга упоминает «деревню Бир-гамацких юрт» [Корусенко С.Н., 2006, с. 121]. На Карте 1784 г. на правом берегу Тары ниже Бергамака отмечено Лет: (Летние) Бергамацки (рис. 1, 3 ). Сейчас в этом месте находится урочище, которое называют Старые Юрты, – поселение Бергамак XXIII [Археологическая карта…, 2000, с. 46]. Выше по течению Тары от устья Бергамака указаны Зи: (Зимние) Бергамацки (рис. 1, 3 ). Возможно, это поселение, известное сегодня как археологический комплекс Бергамак III с материалами позднего Средневековья [Там же, с. 34; Тихомиров, Никонова, 2016]. На Карте 1798 г. на правом берегу Тары ниже устья Бергамака обозначено только одно из них – Бергаматские (рис. 1, 6 ). На Топографическом плане 1798 г. Юр: (юрты) Бергаматские указаны на тарском правобережье на правом берегу Бер-гамака выше его устья в районе расположения ныне заброшенной д. Кордон Бергамак (рис. 1, 1 ).

В Хорографической чертежной книге выше д. Чир-касовы на правом берегу Тары отмечено Бакисяковы [2011, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2 ). В настоящее время такая деревня неизвестна. Еще выше на правом берегу Тары выше устья р. Тунуска (вероятно, ошибка, т.к. современная р. Тунуска расположена значительно восточнее. – Авт. ) указано Сабанчеевы (рис. 1, 2 ). Выше современного с. Муромцево на правом берегу Тары напротив устья р. Сычкакова отмечен населенный пункт Сычкаковы (рис. 1, 2 ).

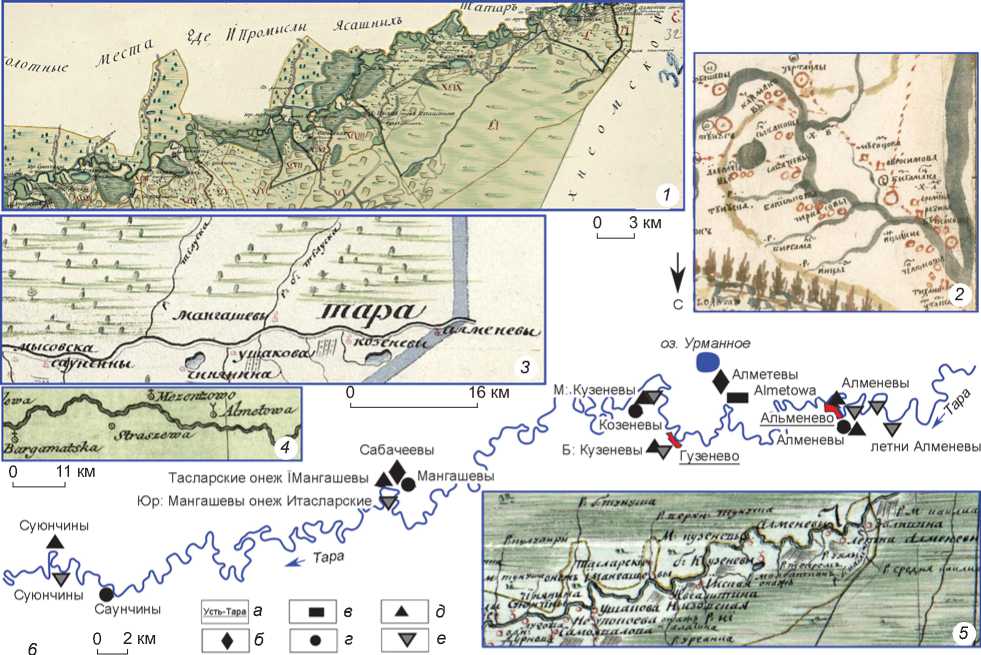

На левом берегу Тары выше указанного поселения в Хорографической чертежной книге обозначено Чертанлы [2011, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2). Напротив его на правом берегу указаны Калмаковы [Там же] (рис. 1, 2). Согласно Дозорной книге, в этом районе располагалась «Кожбахта Сарыбаева (она же Чертан-линская)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 122]. На Карте 1784 г. поселение Чертаилински показано на левом берегу Тары (рис. 1, 3). На Карте 1798 г. на тарском правобережье выше р. Шайтанка (в настоящее время ее среднее и нижнее течение именуется р. Березовка) отмечено Чертанлинские (рис. 1, 6). Возможно, это поселение XVIII в. Черталы I, которое вместе с синхронным могильником Черталы III-IV выявил и исследовал Б.В. Мельников [Археологическая карта…, 2000, с. 19], позже на нем проводили раскопки М.А. Корусенко и М.Ю. Здор [Корусенко М.А., Здор, Герасимов, 2015]. На Топографическом плане 1798 г. напротив этого места на левом берегу в пойме Тары ниже устья Черталинки указано Юр: (юрты) Чертан-линские (рис. 1, 1). Современная деревня расположена к юго-востоку от этого места на террасе (рис. 1, 7). Выше ее на левом берегу Тары, ниже устья на Карте 1784 г. отмечено Саунчины (рис. 2, 3). На Кар- те 1798 г. на правом берегу реки напротив этого поселения ниже д. Самохвалово показано Суюнчины (рис. 2, 5). На Топографическом плане 1798 г. данный населенный пункт указан на левом берегу у оз. Черное (рис. 2, 1).

В Дозорной книге обозначена «Темшенякова (она же Мантабарова Кукунова)», располагавшаяся, вероятно, выше по течению Тары [Корусенко С.Н., 2006, с. 123]. На Карте 1784 г. в устье р. Большая Телуска (современная Верхняя Тунуска) на правом берегу Тары выше по ее течению отмечено Юр: (юрты) Ман-гашевы (рис. 2, 3 ). На Карте 1798 г. на правом берегу Тары выше по течению от устья Верхней Тунуски показаны Тасларские, они же Ï. Мангашевы (рис. 2, 5 ). В настоящее время в этом месте находится пос. Льнозавод Муромцевского р-на Омской обл. (рис. 2, 6 ). На Топографическом плане 1798 г. Тасларские указаны на левом берегу Тары в районе оз. Сагартлы, но с названием Юр: (юрты) Мангашевы, они же Итас-ларские (рис. 2, 1 ). А.Ф. Палашенков в этом месте отметил стоянку Низовое I эпохи Средневековья; по его мнению, здесь в урочище Татарский остров находился татарский городок Тунус [Археологическая карта…, 2000, с. 17; Корусенко М.А., 2002].

На Карте 1784 г. населенный пункт Козеневы указан на левом берегу Тары выше по ее течению около стока озера, которое сейчас называется Лебяжье (рис. 2, 3 ). На карте 1798 г. в этом же районе обозначены М: (Малые) Кузеневы, а на северо-восточном берегу того же озера – Б: (Большие) Кузеневы (рис. 2, 5 ). На Топографическом плане 1798 г. приведено второе название «Юр: Б: Кузевевы – онеж Итас-ларские» и указано точное месторасположение этих населенных пунктов (рис. 2, 1 ). Информация о том, что в XX в. местные жители на пашне рядом с озером находили керамику, кости, наконечники стрел, может служить подтверждением предположения о размещении здесь юрт Больших Кузеневых [Корусенко М.А., Корусенко С.Н., 2019, с. 218]. Современная д. Гу-зенево Муромцевского р-на Омской обл. находится в стороне от упомянутого озера – на р. Тара (рис. 2, 6 ).

Следующим населенным пунктом на правом берегу Тары около большого озера в Хорографической чертежной книге отмечено поселение Алеметевы (рис. 2, 2 ) [2011, вкл. на л. 93]. В настоящее время здесь между реками Тунуской и Чекой имеется лишь одно крупное оз. Урманное, оно находится недалеко от д. Малая Скирла (Кыштовский р-н Новосибирской обл.) (рис. 2, 6 ). Вероятно, именно на этом озере и было указано данное поселение. В Дозорной книге в этом районе отмечена «Сабанчеева (она же д. Альменева)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 123]. На Карте 1780 г. поселение Almetowa (Алметова) показано на правом берегу Тары (рис. 2, 4 ), а на Карте 1784 г. – на левом берегу реки под названием Алме-

0 16 км

Рис. 2. Поселения татар на участке от устья р. Юлгонка до устья р. Калинка на картах XVIII в.

1 – Топографический план 1798 г.; 2 – Хорографическая чертежная книга; 3 – Карта 1784 г.; 4 – Карта 1780 г.; 5 – Карта 1798 г.; 6 – схема расположения в среднем и нижнем течении Тары современных и указанных в картографических материалах XVIII в. населенных пунктов: а – современные названия поселений; б – на Хорографической чертежной книге; в – на Карте 1780 г.; г – на Карте 1784 г.; д – на Карте 1798 г.; е – на Топографическом плане 1798 г.

невы (рис. 2, 3 ). На Карте 1798 г. на правобережье в этом районе у впадения р. Уялы в Тару показано Ал-меневы, выше по течению Тары – Летни Алменевы (рис. 2, 5 ). На Топографическом плане 1798 г. от устья правого Тарского притока р. Бол. Уялы до устья р. Ка-илиаири (Калинка) указаны Юр: (юрты) Алмене-вы, Юр: (юрты) М: (Малые) Алменевы летние, Юр: (юрты) Верхни Алменевы летние. Сегодня в этом районе находится д. Альменево (Кыштовский р-н Новосибирской обл.) (рис. 2, 6 ).

Следующая татарская деревня выше по течению Тары в XVIII в. находилась на территории Тунус-ской вол.

Выводы

В результате анализа картографических материалов были выявлены некоторые закономерности в расположении поселений татар в Среднем и Нижнем При-тарье в XVIII в.:

-

1. Поселения располагались на правом берегу Тары на участке от ее устья до р. Черталинка. На правом берегу находятся и все известные грунтовые могильники: Усть-Тара LXX, Чеплярово XXVII, Бергамак II, Черталинский могильник и др. (за исключением Окунево VII) и поселенческие комплексы: Бергамак XXIII, Бергамак III, Черталы I, которые, по мнению исследователей, принадлежали предкам тарских татар [Этнографо-археологические комплексы…, 2014; и др.]. На участке от Черталинки до устья Калинки населенные пункты татар сосредоточены на тарском левобережье.

-

2. На картах конца XVIII в. отмечены летние и зимние поселения татар Среднего и Нижнего Притарья. Однако на основе этих материалов нельзя утверждать, что в момент создания карт данные населенные пункты еще носили сезонный характер, а не были населены постоянно. Сведения Г.Ф. Миллера о зимнем ауле Inzis (Инцис) и летнем поселении Isuk-aul (Изюк-ауле), летнем и зимнем поселениях Tschupljar-aul (Чу-пляр-аулах) позволяют уверенно говорить о существо-

вании в первой половине XVIII в. сезонных поселений [Сибирь XVIII века..., 2006, с. 93].

-

3. Согласно картографическим источникам, зимники располагались на высокой террасе в стороне от долины Тары, летники – в пойме на ее берегу в пределах владений жителей. При этом, как следует из Топографического плана 1798 г., пашни располагались на террасах.

По картографическим материалам можно восстановить историю переноса населенных пунктов. Так, д. Инцисс отмечена то выше устья одноименной реки (современное расположение), то ниже, д. Черталы указана то на правом, то на левом берегу Тары, где она находится в наши дни. В Хорографической чертежной книге поселение Алеметевы зафиксировано на правом берегу Тары у озера, в настоящее время современная д. Альменево расположена на левом и т.д. Несколько раз меняло свое расположение татарское поселение Юрт-Бергамак (с р. Бергамак – на левый берег Тары в район с. Окунево) [Ландик (Тихомирова), 1998].

Заключение

Анализ картографических материалов конца XVIII в. и сравнение их с другими источниками позволили выявить уникальный информационный потенциал Карты 1784 г., Карты 1798 г. и Топографического плана 1798 г. Зафиксированные на них данные довольно достоверно отражают сложившуюся в Нижнем и Среднем Притарье к концу XVIII в. историческую ситуацию (административное деление, размещение татарских и русских населенных пунктов, разновидности поселений: сезонные, однодворные и др.).

При сопоставлении карт указанного периода и современных карт, дополненных данными археологических исследований, можно сделать выводы о системе расселения в конце XVIII в.: поселения татар располагались по приречному типу; часть их населенных пунктов тяготела к приустьевым участкам притоков Тары; такие названия на картах, как юрты Зимние Бер-гамацки и Летние Бергамацки, юрты Малые Алмене-вы летние и Верхни Альменевы летни соответствуют поселениям сезонного типа.

Сравнение карт рассматриваемого периода и современных позволяет сделать вывод о том, что современная система расселения татар Нижнего и Среднего Притарья почти сформировалась в XVIII в. (изменения местоположения населенных пунктов были незначительные и происходили в пределах одного района). Опираясь на полученные данные, можно более эффективно находить места расположения конкретных населенных пунктов и исследовать раннюю историю татар на берегах Тары.

Исследование проведено в рамках проекта НИР № 03292019-0005 «Население южнотаежной и лесостепной зон Западной Сибири и Северного Казахстана: историко-культурные реконструкции и современность».

Список литературы Расположение поселений татар в Среднем и Нижнем Притарье по картографическим материалам XVIII века

- Археологическая карта Муромцевского района Омской области / М.Ю. Здор, С.Ф. Татауров, К.Н. Тихомиров. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2000. – 135 с.

- Атлас. Тобольская губерния. 1798 г. // РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 43-44.

- Гнучева В.Ф. Географический департамент академии наук XVIII века. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – 446 c. – (Тр. Архива АН СССР; вып. 6).

- Карта Тарского уезда с положением мест с округой и с объяснением всех селений больших и малых деревень и живых урочищ с разделением волостей по новому образу порядка установленных на показании оброчных статей и других казенных имуществ, сочиненная по описанию 1784 года уездным землемером подпоручиком Каммером // Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из XVI уездов [Атлас]: сочинен по описанию уездных землемеров. – Тобольск: Тобольская Чертежня, 1784. – С. 16.

- Коновалова Е.Н., Попов В.А. Атласы Тобольской губернии во второй половине XVIII – XIX в. // Гео-Сибирь. – 2010. – Т. 6. – С. 125–130.

- Корусенко М.А. Отчет об археологической разведке участков среднего течения р. Тара (Муромцевский район Омской области) в 2001 г. Омск, 2002, 23 с. // Архив Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Ф. II. Д. 165-1.

- Корусенко М.А. Работы в низовьях р. Тара на могильнике Чеплярово XXVII // АО 2009 года. – М.: ИА РАН, 2013. – С. 295–296.

- Корусенко М.А., Здор М.Ю., Герасимов Ю.В. Полевые работы на поселении Черталы I (2010–2011 гг.) и могильнике Черталы III/IV (2010–2013 гг.) // АО 2010–2013 годов. – М.: ИА РАН, 2015. – С. 664–665.

- Корусенко М.А., Корусенко С.Н. Аялы или Бараба: история поселения на границе групп // Вестн. Ом. гос. ун-та. Сер. Историч. науки. – 2019. – № 2 (22). – С. 214–221.

- Корусенко С.Н. Этносоциальная история и межэтнические связи тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках. – Омск: Издат. дом «Наука», 2006. – 218 с.

- Корусенко С.Н., Томилов Н.А. Татары Сибири в XVIII – начале XX в.: расселение, численность и социальная структура // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – № 2 (15). – С. 177–185.

- Ландик (Тихомирова) М.Н. «Кочующая» деревня Юрт-Бергамак // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: мат-лы Второй Всерос. науч.-практич. конф. – Омск: Изд-во Ом. гос. аграр. ун-та, 1998. – С. 105–107.

- Омская область [Атлас]. – Омск: Ом. картогр. фабрика, 2010. – 329 с. – (Регионы России).

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. – 310 с. – (История Сибири. Первоисточники; вып. VI).

- Титов Е.В. Жилища татар тарского Приртышья в конце XIX – XX в. // Ом. науч. вестн. – 2007. – № 4 (58). – С. 22–25.

- Тихомиров К.Н. Визуальный анализ кладбищ тюрко-язычного населения Среднего Прииртышья и археологические материалы из могильников XVI–XVIII веков в низовьях р. Тары // Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: могильники, погребальный обряд и мир мертвых в свете этноархеологических работ. – Омск: Издат. дом «Наука», 2016. – С. 66–147. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума; т. 14).

- Тихомиров К.Н., Никонова В.Г. Некоторые экологические и экономические аспекты жизни тюркизированного населения низовьев р. Тара XVII–XVIII веков (по материалам исследования производственной площадки поселения Бергамак III) // Экология древних и традиционных обществ: сб. докл. конф. – Тюмень, 2016. – Вып. 5, ч. 2. – С. 158–160.

- Тихонов С.С. Расселение сибирских татар и русских в Среднем Прииртышье в первой трети XVIII в. (по материалам Г.Ф. Миллера) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Омск: Издат. Дом «Наука», 2004. – Т. 8. – С. 200–233.

- Тихонов С.С. Юго-восточная окраина Сибирского ханства Кучума (интерпретация источников по экономике и социальному развитию тарских татар) // Средневековые тюрко-татарские государства. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – С. 162–171.

- Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1981. – 276 с.

- Томилов Н.А. Поселения тарских татар бассейна Тары // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Новосибирск: Наука, 1996. – Т. 1: Культура тарских татар. – С. 188–197.

- Томилов Н.А. Этнокультурные процессы у татар Западной Сибири в XVIII–XIX веках. – Омск: Издат. дом. «Наука», 2011. – 224 с.

- Фальк И.П. Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией Наук, по предложению ее президента, с прил., изъясн. и дополн. – СПб.: При Имп. АН, 1824. – Т. 6: Записки путешествия академика Фалька. – 560 с.

- Хорографическая чертежная книга Сибири С.У. Ремезова. – Тобольск: Обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска», 2011. – 690 с.

- Чертежная книга, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. – URL: https://archive.org/details/RemezovCHertezhnayaKnigaSibiri (дата обращения: 15.02.2021).

- Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники / М.Л. Бережнова, С.Н. Корусенко, А.В. Матвеев, С.Ф. Татауров, Л.В. Татаурова, К.Н. Тихомиров, С.С. Тихонов, Н.А. Томилов. – Омск: Издат. дом «Наука», 2014. – 192 с.: ил. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума; т. 13).

- Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: могилы, могильники, погребальный обряд и мир мертвых в свете этноархеологических работ / М.Л. Бережнова, М.А. Корусенко, А.В. Полеводов, Л.В. Татаурова, К.Н. Тихомиров, С.С. Тихонов. – Омск: Издат. Дом «Наука», 2016. – 294 с.: ил. – (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума; т. 14). Bestmaps. – URL: https://bestmaps.ru (дата обращения: 24.04.2021).

- Tabula Exhibens Cursum Fluvii Irtisch ab Omskaja Krepost usque ad Tobolsk. Composita a Iohanne Islenieff, anno 1780. – URL: https://uralica.kansalliskirjasto.fi /Record/fuhub-GOT-PPN352799242 (дата обращения: 05.03.2021).