Распознавание приемных постов многопозиционных систем радиолокации по отражательным свойствам антенн

Автор: Разиньков С.Н.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе критерия идеального наблюдателя построен алгоритм распознавания приемных постов многопозиционных систем радиолокации по отражательным свойствам их антенн при облучении многочастотными сигналами. Демаскирующим признаком приемной антенны является контрастное снижение эффективной поверхности рассеяния в полосе рабочих частот за счет поглощения энергии падающей электромагнитной волны согласованной нагрузкой. С использованием метода волновых фронтов разработана модель и проведен анализ рассеивающих свойств зеркальной параболической антенны; по результатам измерения взаимной спектральной плотности мощности зондирующих и отраженных сигналов выполнена экспериментальная оценка эффективной поверхности рассеяния данной антенны. Исследованы вероятность правильного распознавания приемных постов радиолокационных систем, оснащенных такими антеннами, и сопутствующая ей вероятность ложной тревоги.

Многопозиционные системы радиолокации, распознавание объектов, критерий идеального наблюдателя, зеркальная параболическая антенна, метод волновых фронтов

Короткий адрес: https://sciup.org/140255981

IDR: 140255981

Текст научной статьи Распознавание приемных постов многопозиционных систем радиолокации по отражательным свойствам антенн

Одним из направлений совершенствования защиты систем воздушной радиолокационной разведки от подавления преднамеренными помехами является их исполнение на многопозиционной основе с размещением передатчиков и приемников сигналов на бортах различных носителей, совершающих совместный полет [1; 2]. Зондирующие излучения бистатических радиолокаторов, перехватываемые пассивными средствами контроля воздушного пространства [3], не могут выступать в качестве демаскирующих признаков приемных постов, что затрудняет целеуказание постановщикам помех.

Вместе с тем, для обеспечения большой дальности мониторинга обстановки с высоким разрешением и построением детальных портретов целей [2] радиолокационные системы летательных аппаратов, как правило, оснащаются крупногабаритными апертурными антеннами [4–7], обладающими значительным уровнем вторичного электромагнитного излучения в секторах работы наземных радиолокационных станций [5–7]. По оценкам [5; 6], эффективные поверхности рассеяния (ЭПР) антенн самолетных комплексов радиолокационного обзора земной поверхности [1–3] превышают ЭПР носителей в нижнем полупространстве в 2,5…6,5 раз. Радиолокационная заметность разведывательно-ударных летательных аппаратов оперативно-тактической авиации в передней полусфере на 60…90 % определяется отражательными свойствами антенн бортовых радиолокаторов [6; 7].

В [8] показано, что ЭПР антенны может быть представлена в виде суммы структурной составляющей, характеризующей рассеивающие свойства элементов конструкции, и антенной составляющей, формируемой за счет отражения радиоволн от нагрузки. Приемники радиолокационных систем являются диапазонными или резонансными нагрузками [7; 9], согласованными с антеннами по входным сопротивлениям; ЭПР приемной антенны, облучаемой по главному лучу диаграммы направленности, в полосе рабочих частот претерпевает пороговый спад за счет снижения антенной составляющей при поглощении энергии электромагнитного поля нагрузкой.

Н основе указанного эффекта разработан способ распознавания приемных постов радиолокационных систем по критерию идеального наблюдателя [3] путем сопоставления отражательных свойств их антенн при облучении многочастотными сигналами с эталонными описаниями. Объект идентифицируется как приемный пост радиолокационной системы при достижении заданной степени соответствия апостериорной плотности вероятности ЭПР и априорной плотности вероятности ЭПР антенны с согласованной нагрузкой. Решающая схема идеального наблюдателя обеспечивает минимальную среднюю ошибку распознавания [10].

Угловые координаты выявленных постов используются для задания секторов углов постановки помех, структура и параметры которых определяются при обработке зондирующих сигналов многопозиционных радиолокаторов в пассивных средствах контроля воздушного пространства.

Цель работы – исследование закономерностей распознавания приемных постов радиолокационных систем по вторичному электромагнитному излучению антенн.

1. Алгоритм распознавания радиолокационных постов по отражательным свойствам приемных антенн

Будем полагать, что на множестве частот fm, m = 1 — M, выполнено обнаружение прием- ного

m =

8 n s m, m =

поста, оснащенного антенной с ЭПР s m, 1 — M, и N мешающих отражателей с ЭПР m = 1 — M, n = 1 — N. Значения sm и sm,, 1 — M, n = 1 — N, получены со среднеква- дратическими ошибками (СКО) стm, m = 1 — M. Эталонное описание отражательных свойств антенны распознаваемого приемного поста задано множеством значений ЭПР антенны sm (p), m = 1 — M, для эквидистантного дискретного набора углов облучения 9 р, р = 1— Р, с СКО ст m (p), m = 1 — M, P = 1—Р.

В соответствии с критерием идеального наблюдателя априорные плотности вероятности tv ap ( s 1 , s 2 , — , s m ) признаков объектов sm , m = = 1 — M , являются известными, риски выбора каждой ошибочной гипотезы распознавания одинаковы, а потери при правильно принятых решениях равны нулю [3; 10].

* n *

Обозначим через sm и sm , m = 1 — M, n = 1 — N, значения s m и s mm, m = 1 — M, n = 1 — N, при которых их апостериорные плотности вероятностей nn n w ( s 1, s 2, — , s m ) и w ( s 1, s 2, — , sM ) , n = 1 — N, достигают максимумов.

Для w ( 8*1,8*2, — , s*M ) должно выполняться требование [10]

** * n * n * n *

w ( s 1 , s 2 , — , s М ) > W ( s 1 , s 2 , — , sM ) ,

n = 1 — N .

Используя определение апостериорных плотностей вероятности для объектов с определен- ным набором признаков [10], преобразуем (1) к виду tv ap ( s 1, s 2, — , s м ) w (

*

s 1 , s 2 , • —, s М

) >

n * n * n *

> t v ap I s 1 , s 2 , — , sM I W I s

n *

) , (2)

1 , s 2 , — , s M

n = 1 — N , n * n * n *

где w ap ( s 1 , s 2 , — , s m I — априорная плотность вероятности параметров распознаваемого объ- n *

екта при sm = sm , m = 1 — M ; w ( s 1 , s 2 , — , s m I -функция правдоподобия параметров sm , m = = 1 — M .

Распределение w ( s 1 , s 2 , — , s m ) зависит от квадратичных форм, составленных из векторов разности признаков распознавания и эталонных описаний объекта, обратных корреляционных матриц ошибок оценивания этих признаков [10; 11]. При высокой точности определения значений * n *

s m и s^ m , m = 1 — M , n = 1 — N , оно симметрично в окрестности максимума [10].

Как следует из (2), распознавание объекта при наличии N мешающих целей заключается в получении оценок максимального правдоподобия * n *

параметров s m и s^ m , m = 1 — M , n = 1 — N , ум * ножении функции правдоподобия при s m = s m , s mm = s mm , m = 1 — M , n = 1 — N , на весовые коэффициенты, представляющие собой априорные вероятности параметров распознаваемого объекта и сопоставлении полученных результатов между собой. Число квадратичных форм в w ( s 1 , s 2 , — , s m ) соответствует количеству гипотез распознавания; поэтому набор параметров s m , m = 1 — M , при котором выполняется критерий (2), может быть найден путем попарного сравнения предъявляемых и эталонных значений признаков объектов, что позволяет в среднем минимизировать ошибки принимаемых решений.

При статистически независимых признаках распознавания s m, m = 1 — M, функция правдоподобия w ( s 1, s2, —, sm ) представляется в виде произведения функций правдоподобия для па- раметров M радиолокационных каналов априорное распределение вероятности для купности s m, m = 1 — M, — выражением

M wap ( s 1, s2, — , sM ) = П wap ( sm ) ’ m=1

[10];

сово-

где w ap ( sm ) — априорная плотность вероятности того, что в m- м радиолокационном канале проявится демаскирующий признак объекта с ЭПР sm , m = 1 — M .

Из (2), (3), используя определение M -мерной функции правдоподобия [3] параметров sm ,

m = 1 — M , n = 1 — N , найдем правило вания объекта

M

П "ap ( s'm )

распозна-

2. Анализ эффективной поверхности рассеяния зеркальной параболической антенны с согласованной нагрузкой

m = 1

M

M 2 2

(2п) fl J° m m=1

x m (p)

x

1y( exp —2 У

*

s m

° m

— s

m ( p )

>

>

M

П wap (sm■)

m = 1

M

M 2 2

(2п) l l °mm m=1

x

+ ° m (p)

x

1y( exp —2 У

TV * о n * sm

° m

—

s m ( p ) )

- ° m (p)

р = 1 — Р , n = 1 — N ;

логарифмируя (4), получим

M iy -2 y1

*

s m

° m

—

2 M m (p)) П

m ( p )

—

,

- *

s m

V m = 1

)

) <

M

< 1У

2 m = 1

(s

n *

m

—

s m ( p ) )

Г m

р = 1 — Р ,

° m + ° m ( p )

n = 1 — N .

—

V m = 1

, (5)

Согласно (5), вания объектов

заключается в

обработка признаков распозна-при наличии мешающих целей формировании функций взаим-

Исследуем эффективность алгоритма (5) при распознавании приемного поста системы радиолокации, оснащенного зеркальной антенной с параболическим рефлектором и облучателем волноводного типа, расположенным в фокусе параболоида.

Полагая, что линейный размер облучателя a 0, фокусное расстояние FR , диаметр раскрыва зеркала D r и частота облучающей волны f е [ f f M ] удовлетворяют соотношениям:

f a о << max (FR; dr ), ■ min (FR; dr )>> 1, c где с – скорость света, – для расчета ЭПР антенны используем метод волновых фронтов [12]. В соответствии с ним, поле рефлектора вычисляется путем выполнения преобразования Фурье от поверхностных токов, а мощность дифракционного поля облучателя и рефлектора – по результатам интегрирования плотности потока энергии по эквивалентной площади, равной проекции переизлучающей поверхности, с нормалью в направлении отражения волны.

Угло-частотное распределение ЭПР антенны s (9, f) для формирования массива эталонных значений демаскирующих признаков sm (p) = s (9р, fm ) , m = 1 —M, P = 1 —Р, на множестве частот fm, m = 1 — M, и углов прихода 9р, р = 1 —Р, зондирующих сигналов, имеет вид s (9, f ) =

ss 1(9, f) при 9< arcsin — s V Fr.

ной корреляции оценок максимального правдо- * n *

подобия s m , s mm , m = 1 — M , n = 1 — N , с эталонным описанием параметров sm ( p ) , m = 1 — M , и их суммировании по M радиолокационным каналам с весовыми коэффициентами, равными априорным плотностям вероятностей w ap ( sm ) , m = 1 — M .

Нормировка квадратов разностей максимально правдоподобных и эталонных значений признаков объектов на ° mm + ° mm ( p ) , m = 1 — M , учитывает точность радиолокационных измерений при принятии решения о распознавании. Наличие в (5) вычитаемых, зависящих от w ap ( sm ) , m = 1 — M , ограничивает возможности ошибочной идентификации массива признаков объектов, редко предъявляемых для распознавания.

s s2(0, f ) при 9> arcsin — s V F R.

U s a (9 , f ) ,

где ss1 (9,f) =

= ^< ( 1 — K 0 ( 9, f ) ) sin2 Г21 fF R ctg f|Y] (7)

cos 9 V c V2 7J

–

структурная составляющая ЭПР антенны

в секторе углов интенсивного переотражения поля рефлектора на облучателе [13];

2n F 2

S s 2 (9 , f ) = ^ R cos 9

– структурная составляющая ЭПР антенны, обусловленная вторичным электромагнитным излучением рефлектора;

х Si

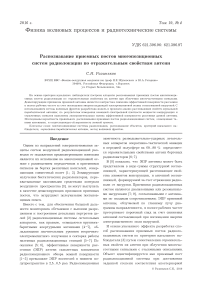

Рис. 1. Зависимости ЭПР зеркальной параболической антенны от угла прихода облучающей волны

।3 a 2 уГ о ( f ) х

। 4

( 2п fDR .

R sin

( 3 с

– антенная составляющая ЭПР антенны;

J1 I f sin el

F 0 М M* + cos ») - f—1 , (14)

0 o sin 6

c где J (а) — функция Бесселя первого рода перво-

K 0 ( 6, f ) = min I a 0; ( d o

—

2n F R tg6 a 0 + d 0 ( f )

го порядка.

С использованием (6)–(14) проведен расчет ЭПР зеркальной параболической антенны с нор-

– коэффициент перехвата поля рефлектора об-

лучателем;

Ф = 2 arcsin —

•

l dr/fr

1 + ( D r /2 F r ) 2 ?

– угол, под которым видны края рефлектора из фокуса [13];

do (f)= ., 1

2 f

2 F R DR

– зависимость диаметра фокального пятна рефлектора от частоты облучающей волны [13]; V -коэффициент использования поверхности реф-

aD мированными размерами —0- = 0,02, — R = 2,1, fF F R F R

——R = 18,7 и относительной шириной полосы рас Af бочих частот — = 0,01 при Го (f) = 0,01 и V = 0,9. f0

На рис. 1 представлены зависимости ЭПР антенны 8 ( 6 , f n ) , n = 1,2 3, от угла прихода облучающих волн с частотами f = 0,8 f o , f 2 = 1,2 f o и f 3 = 1,3 f o .

Из представленных результатов следует, что за пределами диапазона рабочих частот ЭПР антенны, формируемая, в основном, полем, отра-

лектора;

[Г 0 ( f ) при f е [ f o —A f ; f o —A f / 2 ] ,(13) [1 при f g [ f o — A f ; f o + A f /2 ]

– коэффициент отражения поля от антенной нагрузки; F 0 ( 6, f o ) - диаграмма направленности облучателя на центральной частоте f o ; Г o ( f ) -распределение Г о ( f ) в полосе рабочих частот

антенны A f ;

а

Si (а) = J sin^ d§ о ^

интегральный

синус. Для облучателя в виде круглой площадки

диаметра a0 с равномерным распределением поля зависимость F0 (6, fo ) имеет вид [9]

женным элементами конструкции, возрастает по закону, близкому к f 2. С увеличением частоты падающей волны происходит сужение главного луча диаграммы обратного рассеяния антенны с увеличением среднего уровня вторичного излучения в секторах боковых лепестков.

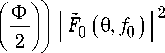

На рис. 2 штриховой линией приведена зависимость ЭПР антенны 8 ( 0, f ) от нормированного значения частоты облучающей волны ff 0 в направлении 6 = 0. Пороговое изменение уровня вторичного излучения в полосе рабочих частот вследствие поглощения поля в антенной нагрузке достигает 13,7 дБ.

Сплошной линией представлена экспериментальная зависимость 8 ( 0, f ) , полученная как отношение спектральной плотности мощности вто-

Рис. 2. Теоретическая (штриховая линия) и экспериментальная (сплошная линия) зависимости ЭПР зеркальной параболической антенны от частоты облучающей волны

ричного поля антенны, нормированной на спектральную плотность мощности зондирующего сигнала, к аналогичной характеристике плоской металлической пластины, расположенной ортогонально направлению облучения. Выбранный подход наилучшим образом позволяет снизить погрешности выполняемых измерений ввиду тождественности искажений сигналов в среде распространения, устройствах формирования, приема и обработки для исследуемого объекта и эталонного отражателя [9; 14].

В качестве зондирующего сигнала использовался импульс в виде периода синусоиды длительностью 100 пс; регистрация отраженного сигнала выполнялась стробоскопическим способом на дискретных интервалах времени длительностью 5,2 нс с последующим когерентным накоплением. Спектральные плотности мощности сигналов вычислялись по результатам быстрого преобразования Фурье с усреднением по ансамблю из 10 реализаций [14].

Наблюдается качественное совпадение рассчитанных и измеренных значений ЭПР антенны; наибольшее различие результатов в диапазоне ее рабочих частот, где уровень вторичного поля достигает минимального значения, не превышает 1,5 дБ. Экспериментальные значения ЭПР антенны в диапазонах частот f < 0, 98 f 0 и f > 1, 02 fQ занижены по сравнению с теоретическими оценками на 1,5…3 дБ и 1,3…1,6 дБ вследствие нестабильности уровней зондирующих сигналов и возможного отклонения амплитудно-частотной характеристики приемника от требуемой формы.

3. Оценки эффективности распознавания радиолокационных постов по отражательным свойствам приемных антенн

Для оценки эффективности алгоритма (5) на основе имитационного моделирования потока значений sm, s 1m, m = 1. M, для зеркальной параболической антенны и мешающего отражателя сферической формы на множестве M частот в диапазоне с коэффициентом перекрытия 2,5 най- дены вероятность правильного распознавания приемного поста радиолокационной системы PD и вероятность ложной тревоги PF .

Величина PD определялась как статистически усредненное отношение числа правильно сгруп пированных признаков s m, m = 1. M, к общему количеству вариантов группирования; вероят- ность ложной тревоги PF – как отношение ма- тематического ожидания ложно выполненных к общему количеству возможных ошибочных ва-

1* риантов группирования s m m = 1... M.

и s m ( 0 )

Эталонное описание параметров антенны s m

( 0 ) ,

m = 1 . M , получено из (6) для направления при

( 0 ) =

хода облучающей волны 9 1 = 0 при СКО ст m

= 1 дБ, m = 1. M. Распределение ЭПР идеально проводящей сферы в резонансной области частот приведено в [15].

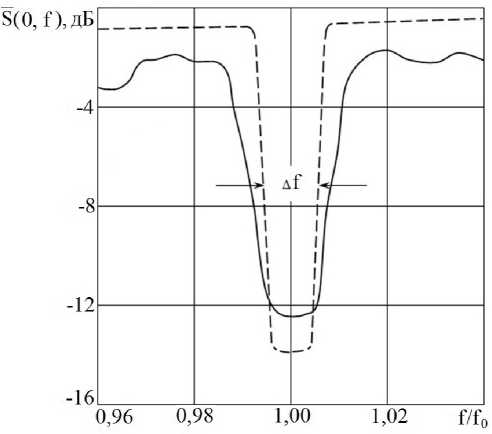

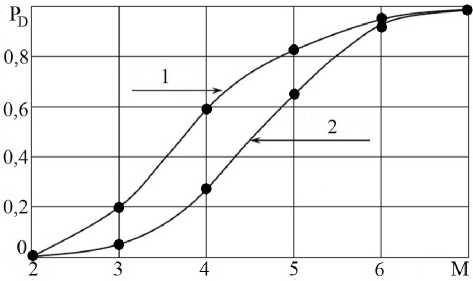

На рис. 3 представлена зависимость вероятно- сти правильного распознавания приемного поста радиолокационной системы от числа частот облучающего поля при СКО оценки вторичного излучения антенны стm = 1 дБ (кривая 1) и стm = 3 дБ

Рис. 3. Зависимость правильного распознавания приемного поста радиолокационной системы от числа частот зондирующего сигнала

(кривая 2); электрический радиус сферы на частоте f 0 составляет 0,4.

Анализ результатов показывает, что при увеличении числа частот зондирующего сигнала с 3 до 6 значение PD возрастает с 0,05…0,2 до 0,9…0,92. При этом значение PF лежит в пределах 0,005…0,01. За счет уменьшения СКО оценки ЭПР с 3 дБ до 1 дБ величина PD при M = 4 повышается с 0,27 до 0,6.

В областях значений электрического радиуса сферы менее 0,15 и более 1,1, где зависимость ее ЭПР от частоты не содержит значительных локальных экстремумов, вероятность правильного распознавания приемного поста по отражательным свойствам антенны при M = 4 составляет 0,7…0,8.

Заключение

Таким образом, на основе критерия идеального наблюдателя построен алгоритм распознавания приемных постов многопозиционных систем радиолокации по отражательным свойствам их антенн при облучении многочастотными сигналами. Демаскирующим признаком приемной антенны является контрастное снижение эффективной поверхности рассеяния в полосе рабочих частот за счет поглощения энергии падающей электромагнитной волны согласованной нагрузкой.

Показано, что обработка параметров распознавания объектов при наличии мешающих целей заключается в формировании функций взаимной корреляции их оценок максимального правдоподобия с эталонным описанием и последующем суммировании по радиолокационным каналам с весовыми коэффициентами, равными априорным плотностям вероятностей этих параметров.

С использованием метода волновых фронтов разработана модель и проведен анализ рассе- ивающих свойств зеркальной параболической антенны; по результатам измерения взаимной спектральной плотности мощности зондирующих и отраженных сигналов выполнена экспериментальная оценка ЭПР данной антенны. Поле рассеяния антенны характеризуется суммой структурной ЭПР, которая, главным образом, определяется вторичным излучением рефлектора, а в секторе углов интенсивного переотраже-ния, кроме того, дифракционным полем облучателе, и антенной ЭПР, являющейся количественным показателем отражательных свойств нагрузки.

Исследованы закономерности принятия правильных и ошибочных решений о распознавании приемных постов многопозиционных систем радиолокации. Показано, что вероятность правильного распознавания поста с зеркальной параболической антенной, ЭПР которой претерпевает контрастное изменение в полосе рабочих частот до 13,7 дБ, на фоне мешающих отражений от резонансных объектов сферической формы достигает 0,6…0,9. При этом вероятность ложной тревоги лежит в пределах 0,005…0,01.

Автор выражает признательность к.т.н. Емельянову С.В. и к.т.н. Караваеву М.А. за помощь в проведении измерений ЭПР зеркальной параболической антенны.

Список литературы Распознавание приемных постов многопозиционных систем радиолокации по отражательным свойствам антенн

- Направления развития радиолокационных средств и систем разведки наземных целей. Ч. 2: Воздушные средства и системы радиолокационной разведки / Ю.С. Лифанов [и др.] // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. 1998. № 6. С. 3-16.

- Павлов В.Н. Расширение информационного пространства как фактор повышения эффективности боевой авиации // Авиационные системы. Научно-техническая информация. 2007. № 5. С. 2-6.

- Радиоэлектронные системы: основы построения и теория / под ред. Я.Д. Ширмана. М.: Радиотехника, 2007. 512 с.

- Зибров Г.В., Леньшин А.В., Артюх А.С. Антенные системы бортовых радиолокационных станций истребителей // Антенны. 2008. № 9 (136). С. 32-37.

- Яковлева Н.К. Аэродинамика и радиолокационная сигнатура - теоретический метод оценки радиолокационной сигнатуры сложных схем боевых самолетов, совместимый с методами расчета аэродинамических поверхностей // Авиационные системы. Научно-техническая информация. 1992. № 9. С. 19-24.

- Методы и средства уменьшения радиолокационной заметности антенных систем / Г.Д. Михайлов [и др.] // Зарубежная радиоэлектроника. 1994. № 4-5. С. 47-54.

- Кузьмищев А.Н. Методы снижения ЭПР антенн бортовых РЛС // Авиационные системы. Научно-техническая информация. 2002. № 6. С. 12-16.

- Пономарев Л.И., Попов В.В. Рассеивающие свойства антенн и фазированных антенных решеток. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2003. 144 с.

- Неганов В.А., Табаков Д.П., Яровой Г.П. Современная теория и практические применения антенн / под ред. В.А. Неганова. М.: Радиотехника, 2009. 720 с.

- Вопросы статистической теории распознавания / Ю.Л. Барабаш [и др.]; под ред. Б.В. Варского. М.: Сов. радио, 1967. 400 с.

- Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания. М.: Наука, 1979. 368 с.

- Антенно-фидерные устройства СВЧ / Ю.Е. Седельников [и др.]; под ред. Ю.Е. Седельникова. Казань: Новое знание, 2014. 152 с.

- Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. М.: Сов. радио, 1974. 536 с.

- Радзиевский В.Г., Караваев М.А. Принципы измерения частотной зависимости модуля коэффициента отражения средств снижения заметности // Оборонная техника. 1995. № 12. С. 48-51.

- Радиолокационные устройства (теория и принципы построения) / В.В. Васин [и др.]; под ред. В.В. Григорина-Рябова. М.: Сов. радио, 1970. 680 с.