Распределение магнитной восприимчивости в профилях сложных палеокриоморфных почв

Автор: Алифанов Валерий Михайлович, Вагапов Ильдар Махмудович, Гугалинская Любовь Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследовалось пространственное распределение магнитной восприимчивости (МВ) в палеокриоморфных почвах центра Восточно-Европейской равнины. Установлено, что в межблочных понижениях над системой крупных палеокриогенных клиновидных деформаций существуют области, имеющие высокие значения МВ и увеличенную мощность. Кроме того, на основе МВ удалось обнаружить признаки, выявление которых морфологически было затруднено.

Магнитная восприимчивость, палеокриогенез, пространственная изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/148200994

IDR: 148200994 | УДК: 631.437:551.34

Текст научной статьи Распределение магнитной восприимчивости в профилях сложных палеокриоморфных почв

Как известно [1,2, 5], почвообразующие породы обширной территории ВосточноЕвропейской равнины прошли криогенную стадию формирования, а ее современный почвенный покров представлен реликтовым криогенным микрорельефом. В связи с этим палеокриогенез обусловил значительную пространственную неоднородность свойств почв на разных уровнях их структурной организации. Актуальным является выявление закономерностей формирования этой неоднородности, необходимое для понимания многих процессов, протекающих и протекавших в почвах при их развитии.

Для выявления закономерностей в распределении почвенных свойств, обусловленных палеокриогенезом, мы использовали показатели объемной (κ) и удельной (χ) магнитной восприимчивости (МВ), которые характеризуют способность почвенных Fe-содержащих компонентов намагничиваться в магнитном поле. Формы соединений железа характеризуют важнейшие генетические признаки почв, однако методы их идентификации, основанные на различной растворимости соединений железа, недостаточно точны, так как ни одна вытяжка не позволяет выделить определенную форму железа, не затрагивая другие [7]. В свою очередь, МВ определяется без какой-либо предварительной обработки образцов

(химической или физической) и позволяет диагностировать, в первую очередь сильномагнитные кристаллические окислы железа даже при очень незначительном их содержании (на уровне десятых и сотых долей процента).

Исследования проводились в Тульской области, на северо-востоке Среднерусской возвышенности, на черноземах глинисто-иллювиальных типичных и оподзоленных в разрезах-обнажениях протяженностью от 12 до 23 м и глубиной от 3 до 8 м. Кроме современных почв были вскрыты погребенные почвы (ПП) и па-леокриогенные структуры разных размеров, форм и генезиса. Величина κ измерялась каппаметром KT-6 в узлах регулярной сетки с размерами ячеек 20×20 см, χ определялась для каждого генетического горизонта путем деления κ на плотность почвы.

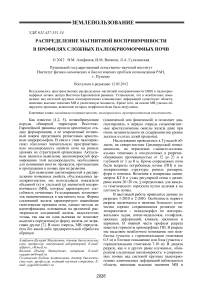

В настоящей работе приводятся данные по разрезам 1-2010 и 2-2010. Особенность первого разреза заключается в наличии большого количества хорошо сохранившихся реликтов палеокриогенеза – псевдоморфоз по повторножильным льдам, пятен-медальонов, солифлюк-ционных деформаций, клиньев, заклинков и карманов. В нижней части профиля разреза имеются горизонты криоморфных ПП. В разрезе мы выделяем межблочное понижение или меж-блочье (участок с горизонтальными отметками 0-5 м) и блочное повышение или блок (участок с горизонтальными отметками 7-10 м). В данном разрезе, как и в других ранее изученных, обнаружена следующая закономерность: в современных почвах над системой крупных палеокрио-генных клиновидных деформаций наблюдаются области, имеющие высокие значения МВ и увеличенную мощность. Распределение величин МВ здесь положительно связано (R2=0,95) с профильным распределением Сорг. (рис. 1), а высокие значения МВ обусловлены присутствием педогенных высокомагнитных оксидов Fe (типа магнетита). Этот факт, как считается, свидетельствует о чередовании на данном участке процессов увлажнения-иссушения, соответствующих анаэробным и аэробным периодам, переменном pH и участии в эти процессах органического вещества [4, 6]. Повышенные значения МВ и СО2 карбонатов в горизонте В4 в межблочье (глубина 120-170 см) могут быть связаны с синтезом новообразованного магнетита, возможным в условиях присутствия закисного железа в виде FeCO3 и щелочной реакции [3].

Рис. 1. Распределение величин χ и некоторых физико-химических показателей в профилях почв блока и межблочья (разрез 1-2010)

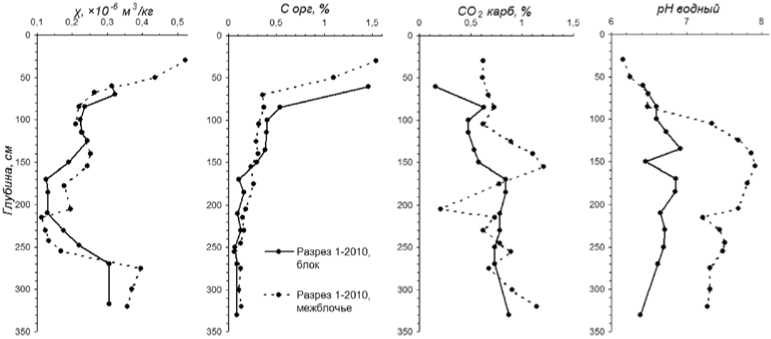

На глубине около 250 см (рис. 2) между горизонтами [А1] и [А1В] ПП было выявлено резкое увеличение значений МВ до значений, характерных гумусовым горизонтам современных почв. Этот факт может свидетельствовать о наличии между указанными горизонтами литологической границы. Следовательно, можно уверенно предположить, что горизонт [А1В] на самом деле является самостоятельной ПП, сформировавшейся в автоморфной позиции при относительно теплых климатических условиях, сезонном иссушении и преобладании окислительных условий.

Аномально высокие значения МВ (1,44-3,03×10-3 ед. СИ) обнаруживаются на глубине около 280 см, на контакте горизонта [А1В] и морены. Этот факт мы объясняем наличием уклона древней поверхности и различием в гранулометрическом составе выше и нижележащих толщ, что способствует современному внутрипочвенному латеральному стоку, обуславливающему здесь контрастный водновоздушный режим. В литературе такая ситуация обычно связывается с благоприятными для хемосинтеза сильномагнитных железистых минералов условиями. В нашем случае наличие контрастного водно-воздушного режима подтверждается присутствием здесь многочисленных субгоризонтальных и субвертикальных охристых прослоев шириной 0,5-1,0 см. Высокие значения МВ в морене могут быть связаны с увеличением содержания железа в составе парамагнитных глинистых минералов, а их сохранение обеспечивается засолением, за счет замедленной лимонитизации.

Картина распределения МВ вдоль некоторой линии опробования (вдоль траншеи) может стать предметом автокорреляционного анализа с целью определения радиуса корреляции, т.е. того минимального расстояния между точками опробования, начиная с которого результаты опробования могут считаться взаимно независимыми. В качестве рабочего инструмента для исследования пространственной вариабельности МВ мы использовали семивариограмму – график зависимости полудисперсии МВ от расстояния между точками опробования. Полудисперсия рассчитывалась как полусумма квадратов приращений значений в точках, разделенных некоторым расстоянием [8].

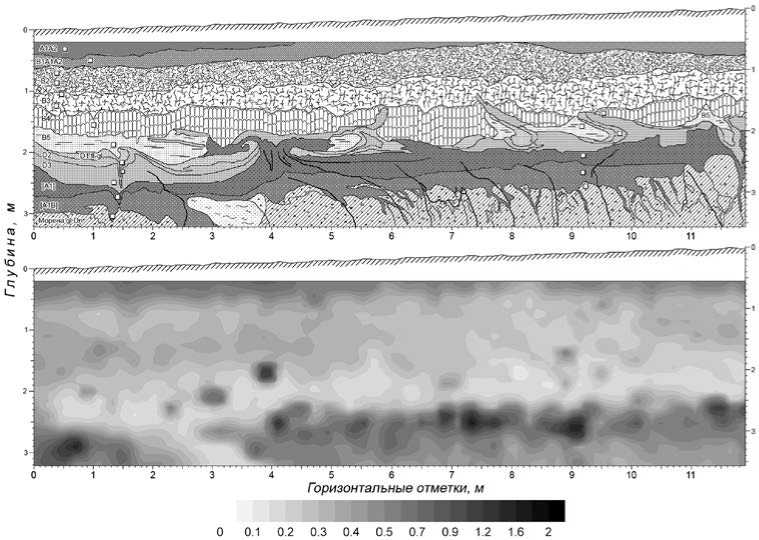

Все семивариограммы распределения МВ (рис. 3) имеют циклический тренд, а их параметры свидетельствует о чередовании почвенных структур с шагом около 250 см в поверхностном горизонте, около 700 см на глубине 30 см и 550 см в горизонте А1А2В. Радиус корреляции показывает, что в горизонте А1старопах расстояние, в пределах которого существует тесная пространственная зависимость данных, составляет 50 см. На глубинах 30 и 50 см расстояния, на которых значения МВ оставались пространственно скоррелированы, находились в пределах 450 и 250 см, соответственно. Анализ параметров семивариограмм показал, что в разрезе-траншее 2-2010 на глубине 30-50 см имеется две структуры клиновидной формы с повышенными значениями МВ, тогда как на глубине 10 см области с высокими значениями МВ встречаются через каждые 250 см, т. е. их около пяти. Таким образом, в межблочных понижениях над системой крупных па-леокриогенных клиновидных деформаций существуют области, имеющие высокие значения МВ и увеличенную мощность. Факт сохранения аномально высоких значений МВ на контакте горизонта [А1В] и морены – своеобразном геохимическом и литологическом барьере, свидетельствует о существовании здесь благоприятных для хемосинтеза сильномагнитных железистых минералов условий.

Рис. 2. Схема профиля разреза 1-2010 и топоизоплеты пространственного распределения величин МВ (×10-3 ед. СИ)

Рис. 3. Экспериментальные семивариограммы МВ, построенные для линий опробования в пределах постоянных глубин разреза 2-2010 (пунктирная линия – величина дисперсии, цифры у точек указывают количество пар, используемых в анализе): А – линия опробования вдоль горизонта А1старопах (глубина 10 см), Б – вдоль горизонта А1А2 (30 см), В – вдоль горизонта А1A2В (50 см)

На основе МВ удалось инструментально обнаружить признаки, выявление которых морфологически было затруднено. Так, погребенная почва, в профиле которой морфологически были выделены два генетических гумусовых подгоризонта, представляет собой две самостоятельные, наложенные друг на друга (сдвоенные) погребенные почвы. Кроме того, горизонт В4 современного чернозема, обладая более высокими значениями МВ в районе межблочного понижения, может рассматриваться как самостоятельное элементарное почвенное образование (слабовыраженная погребенная почва), условия формирования которого отличались от таковых в перекрывающем и подстилающем его материале.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 11-04-00354, 11-04-01083).

Список литературы Распределение магнитной восприимчивости в профилях сложных палеокриоморфных почв

- Алифанов, В.М. Палеокриогенез и структура почвенного покрова Русской равнины/В.М. Алифанов, Л.А. Гугалинская//Почвоведение. 1993. № 7. С. 65-75.

- Алифанов, В.М. Палеокриогенез и современные черноземы/В.М. Алифанов, Л.А. Гугалинская//Почвенные процессы и пространственно-временная организация почв. -М.: Наука, 2006. С. 45-70.

- Бабанин, В.Ф. Магнетизм почв/В.Ф. Бабанин, В.И. Трухин, Л.О. Карпачевский и др. -М.-Ярославль: ЯГТУ, 1995. 222 с.

- Вадюнина, А.Ф. Магнитная восприимчивость некоторых почв СССР/А.Ф. Вадюнина, В.Ф. Бабанин//Почвоведение. 1972. № 10. С. 55-66.

- Величко, А.А. Палеокриогенез, почвенный покров и земледелие/А.А. Величко, Т.Д. Морозова, В.П. Нечаев, О.М. Порожнякова. -М.: Наука, 1996. 150 с.

- Водяницкий, Ю.Н. Минералы железа как память почвенных процессов//Память почв: почва как память биосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий. -М.: ЛКИ, 2008. С. 289-313.

- Зонн, С.В. Железо в почвах (генетические и географические аспекты). -М.: Наука, 1982. 208 с.

- Webster, R. Statistical methods in soil and land resource survey/R. Webster, M.A. Oliver. -Oxford, UK, Oxford University Press (OUP), 1990. 316 p.