Распределенное лидерство в управлении московскими школьными образовательными организациями: опыт эмпирического исследования

Автор: Субочева О.Н., Оплетина Н.В., Панилов П.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Феномен распределенного, или разделяемого, лидерства рассматривается в статье как новый концептуальный подход в управлении школьной образовательной организацией, в рамках которого управленческие полномочия могут распределяться среди всех участников. Развитию такого типа лидерства способствует проектно-матричная структура школьной организации. Участниками предпринятого авторами исследования об умениях и навыках, относящихся к проявлению распределенного лидерства, назывались такие его характеристики, как: эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, умение не только мотивировать, но и вдохновлять сотрудников, управлять временем и ресурсами. Авторами предложен новый подход к анализу ситуации и выявлению лидерских компетенций на основе использования комбинированной методики исследования, позволяющей сделать не только актуальный срез конкретной ситуации, но и выявить скрытые факторы для формирования среды распределенного лидерства. В настоящее время в московских школах оно представлено не как конкретный вид деятельности, а, скорее, как отдельные процедуры, использующиеся в повседневных практиках образовательных организаций. Выявленные в ходе исследования процессы позволяют диагностировать постепенное встраивание компетенций распределенного лидерства в существующие практики управления учебным заведением.

Школьные образовательные организации, распределенное лидерство, управленческие практики, компетентностный подход, стили руководства

Короткий адрес: https://sciup.org/149147629

IDR: 149147629 | УДК: 316.46 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.5

Текст научной статьи Распределенное лидерство в управлении московскими школьными образовательными организациями: опыт эмпирического исследования

Введение . Высокие темпы инновационных процессов в современном обществе не могут не оказывать заметного влияния на качество школьного образования. Глобальные технологические, экономические и социальные вызовы трансформируют систему обучения, требуя от нее быстрого реагирования на постоянные изменения. Необходимость адаптации школьной организации к новым условиям окружающей среды активизирует поиск новых смыслов в самом содержании процесса управления.

Сегодня в мировой и отечественной управленческой практике все большую популярность набирает феномен распределенного лидерства, становясь распространенной моделью управленческих практик современных организационных систем, в том числе и школьных организаций. В условиях интенсивных технологических и социальных инноваций происходит смена управленческого тренда, направленного на постепенное снижение роли отдельного руководителя, трансформацию вертикальных структур управления в горизонтальные, замену централизованных способов организации труда децентрализованными технологиями гибкого (agile) управления. Исследователи отмечают, что в современной организационной среде значительно увеличивается доля удаленных проектных команд, которые все чаще используют распределенное лидерство как элемент управления и координации действий (Printy, Liu, 2021; McCauley, Palus, 2021).

Именно оно в настоящее время является наиболее часто применяемой теорией и практикой в исследовании школьного лидерства на международном уровне (Hickey et al., 2022), и в последние годы в мире наблюдается рост исследований именно этого феномена (Bento et al., 2023).

Обращает на себя внимание и тот факт, что исследовательские подходы к рассмотрению феномена распределенного лидерства в школьных организациях значительно изменились, а ученые подчеркивают важность новых практик повышения школьной культуры, развития лидерских качеств учителей и улучшения успеваемости учащихся, разворачивающихся в онтологической специфике конкретных мест в определенное время, а не как набор поддерживаемых идеалов. При этом значимыми выступают культурно-дискурсивные, материально-экономические и социально-политические механизмы, которые и создают благоприятные или ограничивающие условия для осуществления образовательных преобразований.

В целом, представители научного сообщества высказываются за необходимость проведения междисциплинарных исследований для всестороннего изучения целостного ландшафта такого сложного феномена, как распределенное лидерство, позволяющего школам адаптироваться к новым социальным и образовательным требованиям, уделяя при этом первостепенное внимание высокому качеству преподавания и успеваемости учащихся (Сторчак, 2012).

Данные тенденции прослеживаются и в российской исследовательском пространстве, особенно актуальной тематика распределенного лидерства стала после того, как в политическом и нормативном плане оформились основные требования к российской системе образования для достижения новых результатов посредством переформатирования воздействующей среды учебных организации, самой работы педагогического коллектива на базе проектных, творческих алгоритмов, а также изменения роли руководителя в управленческой структуре современного образовательного учреждения (Грузина и др., 2020).

Анализ литературы . Исследования в области распределенного лидерства актуализировались в начале XXI в. и разделились на две широкие области: концептуальные основы, описывающие суть внедрения распределенного лидерства в организациях, и эмпирические исследования, направленные на изучение различных взаимосвязанных структур, известных как распределенное лидерство.

Одной из пионерских работ в данной области, определившей концептуальный подход к изучению интересующего нас феномена, считается исследование Дж. Спиллейна, в котором лидерство представлено как форма социальной практики, а особое внимание уделяется взаимодействиям между лидерами, последователями и ситуациями, которые и определяют соответствующую практику. Распределенное лидерство в данной трактовке представляет собой модель совместной, коллективной и расширенной практики управления, где акцент делается на взаимозависимых взаимодействиях, а не на индивидуальных и независимых действиях (Spillane, 2006).

В дальнейшем исследователи подчеркивали, что в любой организации могут быть несколько источников лидерства, и предполагается, что этот аспект «лидер плюс» является важной чертой организационных изменений.

Интересным представляется обзор траекторий исследования лидерства в образовании (ELR), выполненный учёными Университета Торонто. На основе библиометрических показателей и научного картографического анализа 7 282 статей, полученных из баз данных Scopus и WoS, ими был проведен анализ тематической эволюции в данной отрасли знания. Показано, что исследовательская тематика до 2012 г. в основном сосредоточена на изучении позиции директоров школ и реализуемых ими управленческих практик, проводящих различие между административными функциями и ролями «сильного» лидерства, а также способствующих улучшению работы школ. Также исследования были направлены на понимание того, что влечет за собой такое управление со стороны директоров. Обозначенный тренд был обусловлен тем, что именно в этот период были широко распространены обучающие и трансформационные модели лидерства в ходе перестройки школьного образования. В дальнейшем, после 2012 г., усилия исследователей были сосредоточены на концепции распределения лидерских качеств в коллективах школ. Впоследствии это привело к новому направлению исследования, оформившемуся в последние годы, темой которого стало лидерство в области социальной справедливости (Karakose et al., 2024).

Поскольку исследователи сегодня продолжают использовать концептуальную основу распределенного лидерства для изучения моделей лидерских практик, существующих в школьных организациях, структура этого типа управления становится частью аналитической линзы, которую практики и ученые используют для понимания организации и своей собственной работы в ней. При этом исследователи фиксируют экспоненциальный рост изучения практик распределенного лидерства в образовательных учреждениях не только как направления исследований, но и как тенденцию развития лидерских позиций в XXI в. (Волосникова и др., 2024).

В целом, в современном дискурсе зарубежных научных изысканий большое внимание уделяется изучению сетей и их влиянию на развитие практик распределенного лидерства в школах (Harris et al., 2022), наблюдается также фокусировка на исследовании конкретных практик директоров школ, развивающих лидерские качества учителей, способствующие их профессиональному развитию и совершенствованию (Galdames-Calderón, 2023; Zhu et al., 2018).

В России к проблематике распределенного лидерства также стали обращаться в начале XXI в., хотя феномены разных типов руководства всегда были в фокусе внимания отечественных исследователей. Так, по мнению Т.Ю. и К.Т. Базаровых, «распределенное лидерство включает процессы взаимного влияния среди членов команд, где посредник и цель влияния изменяются в зависимости от природы конкретной ситуации, а также от возможностей членов команды (Базаров, Базарова, 2006).

Активное внимание к проблематике распределенного лидерства связано с усложнением и нестабильностью современной организационной среды, что порождает проблемы и кризисы, требующие командного интегративного ответа, большего, чем способность к индивидуальной устойчивой деятельности отдельных руководителей или сотрудников. Проводимые в настоящее время российскими учеными исследования показывают, что разделяемое (распределенное) лидерство выступает медиатором, влияющим на возникновение командной устойчивости и формирующимся в процессе развития команды как способность членов группы регулировать работу, а также влиять на групповое взаимодействие по четырем направлениям: выполнение задачи, развитие отношений, внедрение изменений и внешние коммуникации (Гудиев, 2022).

Анализ научной литературы показал, что в современном публичном пространстве распределённое лидерство в школьном образовании рассматривается как основной компонент в управлении учебной организацией и вектор в улучшения системы обучения на этом уровне (Модели управления общеобразовательной организацией в условиях реформ: опыт социологического анализа …, 2015). В то же время пока не сложился консенсус в оценке перспектив и моделей распределенного лидерства в практике управления современной школой в условиях растущей сложности и диверсификации как внешней, так и внутренней среды образовательного учреждения и с учетом современных вызовов, но уже есть представление о необходимости формирования новых подходов к изучению данного феномена. Так, С.М. Васин и И.А. Бареева обоснованно указывают на то, что природа управления школой в новых условиях «требует понимания, обнаружения, изучения как можно большего числа связей и отношений между частями системы (индивидуальными и коллективными субъектами управления) и опоры на эти связи в работе», а также на то, что сами такие связи «являются интегративными, системообразующими, обеспечивающими целостность управляющей системы и ее развитие» (Васин, Бареева, 2012).

Часть российских исследователей подчеркивает интерактивный характер разделяемого лидерства, когда непрерывно происходит внедрение его принципов в технологии управления образовательными организациями, что становится источником новых практик руководства (Геворкян и др., 2020). Анализ литературы показывает, что в российском исследовательском ландшафте современных практик управления преобладают подходы, связанные с изучением стилей руководства и опыта распределения ответственности среди сотрудников образовательной организации. Безусловно, данный подход имеет свою ценность, особенно для демонстрации того, как в условиях современных трансформаций культуры управления школьными организациями меняются традиционные измерения иерархического лидерства (например, трансформационное, директивное), что позволяет в определенной мере фиксировать изменения, происходящие в управленческой среде современных школ (Каспржак, Бысик, 2014).

Вместе с тем без исследовательского внимания остаются позиции, когда распределенное лидерство осознается как эмерджентное явление, возникающее внутри коллектива, как новое свойство управленческой системы в условиях децентрализации соответствующих функций и расширения среды коммуникаций, что требует нового понимания, более детального изучения, а также использования конгруэнтных методов исследования.

Обозначенные обстоятельства создали предпосылки для реализации научного интереса и определили цель нашего социологического исследования - анализ и выявление структуры и атрибутов распределенного лидерства в организационных структурах и управленческой культуре школьных образовательных учреждений, а также установление перспектив применения распределенного лидерства как эмерджентного явления для целей управления развитием и изменениями в школьных организациях г. Москвы в условиях современных трансформационных процессов.

Материалы и методы . Методология и дизайн исследования основываются на современных теоретико-методологических подходах к изучению феномена распределенного лидерства как многоуровневого, сложного, постоянно изменяющегося явления, в границах которого, на наш взгляд, можно выделить определенные специфические характеристики. Во-первых, распределенное лидерство подразумевает не иерархическое, а горизонтальное управление, когда источником влияния выступает не формальный лидер, а взаимодействующие в процессе достижения цели участники команды. Во-вторых, распределенное лидерство выступает как эмерджентный феномен и определяется как командный результат, при котором лидерские роли и влияние распределяются между членами коллектива. C этих позиций оно представляет собой новое свойство управленческой системы. Исходя из вышеизложенного, был определен авторский исследовательский подход к проблематике распределенного лидерства в школьной организации, когда данный феномен рассматривался нами как сложная и нечеткая эмерджентная система организационных связей и коммуникаций, функционирующая в трансформирующейся организационной среде, что требует комплексного многоуровневого его исследования и применения математических методов моделирования с использованием лингвистической информации.

Комплексное социологическое исследование проводилось в рамках реализации гранта Департамента образования и науки города Москвы «“Технологии формирования лидерства” для руководителей образовательных организаций города Москвы» (соглашение о предоставлении гранта от 27 декабря 2022 г. № 538, мероприятие № 2) коллективом исследователей МГТУ им. Н.Э. Баумана с применением количественного и качественного подходов, а также метода когнитивного моделирования. В исследовании приняли участие 27 школ Центрального (ЦАО) и Восточного (ВАО) административных округов г. Москвы - участников проекта, всего 300 человек из числа руководителей школ и школьного актива.

На первом этапе был проведен контент-анализ документов образовательных организаций - участниц проекта по проблематике организационно-управленческого лидерства. Это позволило получить представление о том, на какую модель структуры ориентированы школы, а также каким образом распределяются в них административно-управленческие функции. Сбор первичной информации производился посредством анализа документации, размещенной в открытом доступе на сайтах школьных организаций.

На втором этапе был проведен репрезентативный онлайн-опрос участников грантовой программы «Технологии формирования лидерства». Выборка сплошная, объем - 300 чел. (N = 300), включающий не менее 10 человек из числа управленцев и школьного актива из каждой образовательной организации (всего их 27) двух округов столицы: ЦАО и ВАО. При разработке диагностического инструментария по определению типа стиля руководства, преимущественно используемого в повседневной работе руководителем организации, была взята за основу концепция индивидуального стиля руководства (ИСР) А.Л. Журавлева (Журавлев, 1979).

На третьем этапе было организовано проведение исследования методами проективной методики и когнитивного моделирования, дополнительно используемых в связи с тем, что часть информации об отношении респондентов к проблематике распределенного лидерства в их организациях невозможно получить из ответов на прямые вопросы. Участники проектировали возможные компетентностные характеристики распределенного лидерства в своих организациях, воспроизводя его ключевые, по их мнению, аспекты, и выстраивая определенную когнитивную матрицу данного феномена. В дальнейшем эти данные легли в основу когнитивного моделирования, позволяющего перевести качественные данные в количественную оценку ситуации. При этом мы опирались на экспертное мнение о том, что формирование нечёткой когнитивной матрицы дает возможность определенным образом формализовать взаимосвязи изучаемой системы (Коростелев и др., 2008).

Исследовательским результатом явилось построение когнитивной карты распределенного командного лидерства в форме графа – математической модели, позволяющей описать коллективное восприятие такого сложного феномена, как распределенное лидерство. Практикой доказано, что сочетание когнитивного моделирования с другими методами в научном познании повышает его потенциал как познавательного метода (Damyanov, Tsankov, 2018). В то же время следует отметить слабую распространенность использования методов когнитивного моделирования для анализа социальных процессов и явлений, что делает данное исследование в определенной степени новаторским.

Результаты исследования . Анализ документов показал, что для абсолютного большинства участвующих в проекте образовательных организаций характерна линейно-функциональная структура управления, которая предусматривает разделение труда руководителя в подразделениях разных уровней и сочетание линейного и функционального принципов управления, ориентацию на традиции, авторитет руководителя, поощрение коллективной работы, сплоченность сотрудников, гуманизм. Следует отметить, что этические основания линейно-функциональной организационной структуры были заложены и развивались в рамках концепции директорства (principalship), которая получила распространение в середине XX в. и была основана на рассмотрении школьной организации по индустриальной модели (industrial model of schooling), согласно которой ответственность за функционирование организации (школы) возлагается на представителей ее администрации (Волков, Гришина, 2019).

В целом, данная структура позволяет обеспечивать эффективную координацию и контроль деятельности подразделений и работников, а также выстраивать систему взаимодействия технологических и человеческих ресурсов, но в чистом виде она сложно адаптируется к внешним динамичным инновациям и не способствует активному внедрению компетенций распределенного лидерства в организации.

Обозначенные выше ограничения частично восполняются линейно-штабными структурными элементами управления, сформированными практически во всех школьных организациях, когда при линейных руководителях создаются специальные подразделения (штабы), расширяющие возможности принятия решений на основе коллегиальности и заинтересованности участников образовательного процесса, ориентированные на выполнение определенных управленческих функций, в том числе из числа инновационных задач.

Таким образом, для большинства обследуемых школьных организационных структур характерно сочетание централизованного стратегического планирования в верхних эшелонах управления (контроль над общекорпоративными вопросами стратегии развития, научно-исследовательскими разработками, финансами) с децентрализованной деятельностью отделений, на уровне которых осуществляется оперативное управление.

Обращает на себя внимание то, что в большинстве обследуемых школьных организаций активно используются элементы матричной структуры как разновидности проектной организации, при которой члены инициативной команды подчиняются не только руководителю проекта, но и директору школы. Таким образом, налицо реализация принципа делегирования полномочий, хотя это еще не истинные практики распределенного лидерства. При этом основополагающей целью применения данного подхода выступает не совершенствование деятельности отдельных структурных подразделений, а улучшение взаимодействия в целях реализации проектов, принципиально важных для школьной организации в целом.

Проведенный анализ позволил выделить несколько кластеров таких проектов, в которые вовлечены школы и на основании которых выстраиваются матричные структуры.

Первый из них связан с общественной, воспитательной, спортивно-патриотической деятельностью, реализуется совместно с общественными организациями во внешней среде школы.

Второй кластер проектов нацелен на профориентационную и научно-исследовательскую деятельность (олимпиады, профильные и специальные классы, конкурсы и др.), как правило, реализуемую в партнерстве с вузами, научными организациями, другими школами, колледжами, лицеями, а также бизнес-структурами и предприятиями.

Третий кластер проектов связан с культурно-просветительской деятельностью учебного заведения, искусством и творчеством и реализуется совместно с учреждениями культуры.

Четвертый кластер проектов ориентирован на работу со средствами массовой информации и представленностью образовательной организации во внешней среде.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что именно элементы проектно-матричной структурной композиции современной школьной организации в большей степени сориентированы на воспроизводство компетенций распределенного лидерства, позволяя вовлекать в процесс управления работников и широкий круг актива, выстраивать эффективные коммуникативные связи во внешней среде, повышая результативность деятельности и мотивацию участников взаимодействия. Это создает основу для успешной работы команды благодаря использованию компетенций распределенного лидерства, развитию и поддержке творческого потенциала командной работы в современных условиях.

В то же время следует сказать, что формирование проектных структур в недрах сложившихся линейно-функциональных и штабных коммуникаций образовательной организации и делегирование полномочий - это, скорее, приспособительная мера школьных организаций, выступающая попыткой реагирования на сложные, быстро меняющиеся обстоятельства и усложняющиеся факторы внешней среды. При этом востребованность компетенций распределенного лидерства при решении управленческих задач в рамках данных структур носит не целенаправленный, а, скорее, интуитивный характер, что подтверждается и результатами анкетного опроса.

При помощи него мы сделали попытку оценить, в какой мере организационная среда общеобразовательных школ Москвы востребует компетенции распределенного лидерства для решения широкого спектра инновационных задач, стоящих перед образовательными учреждениями сегодня, а также того, какие лидерские компетенции предпочтительны.

Вопросы анкеты включали оценочные суждения по стилям руководства, выделенным А.Л. Журавлевым в его методике. Среди них: директивный, коллегиальный, пассивный (попустительский), директивно-коллегиальный, директивно-пассивный, коллегиально-пассивный и директивно-коллегиально-пассивный стили (смешанный) (Журавлев, 1979). Идентификация осуществлялась на основе заключения о доминировании по результатам опроса в конкретной манере управления тех или иных компонентов. За критерий такого доминирования принималось превышение частоты выбора респондентом соответствующего компонента. Опрос позволил выявить интересную картину, характеризующую стилевые особенности должностного поведения руководителей в обследуемых школах, по оценкам респондентов.

Наиболее распространенными в деятельности руководителей школ - участниц проекта оказались так называемые «чистые» стили руководства, противоположные по своему содержанию. Так, коллегиальный стиль - его идентифицировали 46,8 % участников опроса - характеризуется расширенной практикой участия в определении содержания деятельности коллектива, поощрением и развитием горизонтальных отношений между подчиненными. А вот директивный стиль управления, который отмечен в практике 33,2 % опрошенных, сопряжен с высокой централизацией руководства, доминированием единоначалия, строгим контролем. Преобладающими методами управления при этом являются приказы, замечания, выговоры, лишение различных льгот. Вместе с тем еще 13 % участников опроса диагностировали стиль управления в своих школах как директивно-коллегиальный, когда руководитель тяготеет к принятию единоличных решений, но уже стремится распределять полномочия между непосредственными заместителями или представителями актива школы. Такой директор положительно относится к нововведениям, но традиционен в коммуникационных практиках взаимодействия.

Следует отметить, что, как правило, стили управления обнаруживают свою эффективность при определенных условиях, в конкретных ситуациях, которые также не остаются неизменными. Можно полагать, что проявившаяся в опросе дихотомия стилей руководства школьными организациями, при определенном доминировании коллегиального стиля, связана с тем, что именно данные управленческие типы оказываются наиболее оправданными в условиях инновационных преобразований, что свидетельствует об определенном трансформационном переходе и поиске новых режимов управления, связанных с динамичностью и непредсказуемостью внешней среды. При этом все более становятся востребованными практики управления, ориентированные на адаптивность к изменениям, структурную гибкость и системность, что позволяет организации быстро переключаться на новые задачи, способствует решению инновационных проблем и развитию модернизационной деятельности. Об этом также свидетельствуют и исследования в области современного менеджмента (Шибаева, Грамматчиков, 2023).

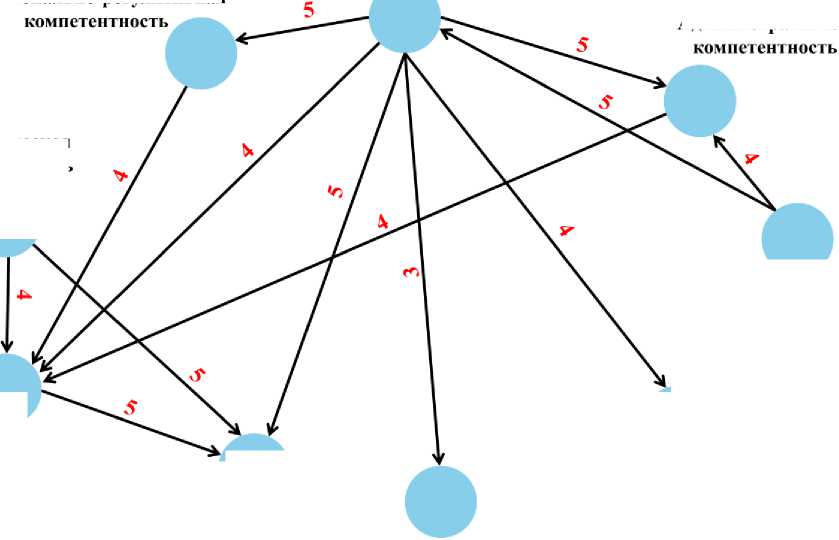

На следующем этапе работы на основе проективной методики нами были выявлены представления руководителей школьных организаций и актива о ключевых аспектах и компетенциях эффективного лидера. Исследовательские результаты представлены когнитивной картой распределенного лидерства, визуализированной в виде графа компетентностей и их взаимосвязей (рис. 1).

Эмоционально-регулятивная

Административная

Лидерская компетенция

Открытость

Кадровая компетенция

Организационная компетентность

Рисунок 1 – Когнитивная карта распределенного лидерства

Figure 1 – Cognitive Map of Distributed Leadership

Мотивирование и развитие сотрудников

Аналитическая компетентность

Управленческая компетентность

Каждый узел соответствует комплексной компетентности в области распределенного лидерства, которая, по мнению участников проекта, играет ключевую роль в эффективном лидерстве и управленческом воздействии в образовательных организациях в условиях инновационных перемен. Компетентность в данном случае представляется как совокупность компетенций, проверенных повседневной практикой и жизненным опытом человека.

Веса компетентностей (узлов) отображаются в виде вершин графа и иллюстрируют собой меру важности каждой в контексте распределенного лидерства в представлении опрошенных. Вес компетенции определяется путем взаимной оценки участниками исследования активности ее в области лидерских проявлений. Чем выше вес лидерской компетенции, тем более значима она в структуре компетентностей распределенного лидерства. Математически это выражается в усреднении значений по строкам в нормализованной матрице парных сравнений критериев.

Веса связей (ребер) отражают степень важности взаимосвязей между компетенциями. Они вычисляются на основе нормализованной матрицы парных сравнений критериев и показывают, насколько одна компетенция влияет на другую. Более высокий вес связи обозначает более сильное воздействие компетенции на целевую. Математически это соответствует усреднению значений по столбцам в нормализованной матрице парных сравнений критериев.

Графовая структура позволяет увидеть представленность актуальных лидерских компетенций для целей распределенного лидерства, где каждая компетенция выступает в качестве узла, а связи определяют степень ее влияния и взаимозависимости. Это предоставляет возможность оценить не только важность отдельных компетенций для реализации распределенного лидерства, но и их вклад в формирование эффективного распределенного лидерства.

В целом, компетентностная конфигурация распределенного лидерства, репрезентированная на когнитивной карте, выявила амбивалентный характер представлений о данном феномене у участников проекта. С одной стороны, на карте отражены классические позиции лидерства-руководства, которые обеспечивают эффективное управление процессами и достижение поставленных целей, – административная и организационная компетентность. А с другой стороны, присутствует перечень позиций, предусматривающий социально-психологические составляющие, которые позволяют распределять влияние между членами команды и, как правило, не ассоциируются с административным руководством в целом, а больше характеризуют личностную валент- ность. В представлениях участников исследования об умениях и навыках распределенного лидерства превалировали: эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, умение мотивировать и вдохновлять сотрудников, управлять временем и ресурсами и др., что нашло отражение в таких комплексных компетенциях, как эмоционально-регулятивная компетентность, открытость, мотивирование и развитие сотрудников.

Данные представления, на наш взгляд, во многом связаны с трансформационным процессом, разворачивающимся в школьных организациях в современных условиях жизни и обучения, которые меняют требования к управлению школьными коллективами. Эксперты отмечают, что сложившиеся организационно-иерархические принципы управления общеобразовательными организациями, когда распределение ролей строго соответствует выполняемым функциям, в современный период «размываются» командными принципами работы и управления, активно внедряемыми в повседневную практику современных школ (Анализ представлений директоров школ России о цифровой трансформации ..., 2021). Осуществление современных сложных задач требует от педагогических коллективов поиска общих подходов к реализации совместной деятельности на основе взаимодополняющих навыков, принятия каждым участником взаимодействия ответственности за конечные результаты и его готовности исполнять любые внутригрупповые роли. Эти обстоятельства также хорошо заметны в данном исследовании при содержательном рассмотрении компетентностей, представленных на когнитивной карте.

Интересно, что самыми значимыми и валентными с точки зрения возможностей построения работы на принципах распределенного лидерства участниками проекта были обозначены компетенции, объединенные в комплексную лидерскую компетентность. Содержательно она проявляется в наборе таких умений и навыков повседневных рабочих практик, как способность поддерживать открытую и эффективную коммуникацию с членами коллектива, организовывать повседневное взаимодействие, обеспечивать своевременную обратную связь, принимать на себя ответственность, способность привлекать и удерживать таланты, а также наличие навыков в преодолении репутационных рисков. Следует отметить, что в целом осмысление того, что развитие лидерской позиции и овладение соответствующими профессионально-педагогическими компетентностями происходит параллельно, а данные процессы взаимообусловлены, уже давно имеет место в педагогической среде (Савина, 2016). В проведенном исследовании фокус на распределенное лидерство как новый фактор развития школьной организации лишь подтвердил данные позиции.

Достаточный вес оказался и у организационной компетентности, которая включает в себя способность структурировать и оптимизировать управленческие процессы, выстраивать и организовывать работу в соответствии с целями и задачами, а также управлять проектами и инициативами. По мнению участников исследования, данные компетенции являются значимыми для сохранения отношений в парадигме распределенного лидерства, но сильно взаимосвязаны с действующими организационными практиками в современной школьной организации.

Следующей по весу в представлении участников исследования, является административная компетентность, индикаторами проявления которой выступают навыки координации деятельности коллектива и команды, умение планировать и управлять ресурсами, а также принимать решения в условиях неопределенности.

Интересной также представляется позиция кадровой компетенции, составляющей которой является умение побуждать сотрудников к деятельности для достижения поставленных целей, консультировать и выстраивать кураторские связи. Безусловно, высокая валентность данных позиций во многом обуславливается пока еще сильным влиянием директивных моделей управления, характерных для школьных организаций. Но если присмотреться к их содержательной составляющей, то можно диагностировать сильный запрос на коллегиальность и сдвиг в понимании управленческих практик в сторону значимости совместных усилий, командных форм работы, распределения ответственности и творческого подхода. Также валентность включенных в данную компетентность знаний, умений и навыков может обуславливаться сильной традицией наставничества, характерной для школьных организаций. Эффективное консультирование и кураторские связи способствуют развитию открытости, эмоциональной регуляции, что важно для развития распределенного лидерства. Аналогичное значение имеет и компетентность мотивирования и развития сотрудников как актуальных проявлений умений и навыков привлечения и удержания талантливых сотрудников, человекоцентричности, расширения творческих возможностей для каждого при осуществлении им своих функции.

Значимым, на наш взгляд, является появление в структуре компетенций распределенного лидерства эмоционально-регулятивной компетентности, которая, по мнению участников исследования, должна включать необходимый набор личных и социальных навыков, таких как эмоциональный интеллект, умение создавать психологическую безопасность и помогать в выстраивании эффективных рабочих отношений в коллективе, поддерживать командные связи.

Валентность данной позиции можно объяснить осознанным пониманием того, что в управленческой культуре современного мира наиболее принципиальным становится не директорство, а умение понимать эмоции других людей, находить с ними общий язык, убеждать коллег и мотивировать их на достижение общих целей.

Отдельно в представлении участников исследования можно выделить позицию «Открытость» как набор компетенций, необходимых для выполнения профессиональных задач в современных условиях и связанных с готовностью к приятию новых идей и мнений, стремлением к обратной связи и саморазвитию, умением устанавливать доверительные отношения с коллегами и подчиненными и способностью сотрудничать с разными людьми. Вместе с тем веса связей, отражающих степень важности взаимосвязей между компетенциями, у данных позиций не очень высокие. На наш взгляд, это отражает недостаточную осознанность участниками исследования значения такого рода компетенций для целей распределенного лидерства, а также слабую их представленность в повседневных деловых практиках.

Обсуждение результатов . В целом, проведенное исследование отражает общие тенденции, сложившиеся в современной исследовательской практике по изучению распределенного лидерства в школьных образовательных организациях, хотя конкретных социологических работ в отечественном научном пространстве на эту тему пока немного. Полученные результаты и выводы подкрепляют общие соображения о необходимости и актуальности обращения к проблематике распределенного лидерства школьных организаций в современных условиях. Мы солидарны с тезисом зарубежных исследователей, что между организационными процессами, способствующими распространению управленческих практик распределенного лидерства в школах, существует сложное взаимодействие, которое либо способствует, либо ограничивает вариативность внедрения и использования данных лидерских компетенций, необходимых для соответствия сложности окружающей среды (Lipscombe et al., 2023).

Следует также согласиться с мнением, согласно которому руководство современной школьной организацией представляется как достаточно сложно организованный процесс, требующий новых руководящих компетенций (Модели управления общеобразовательной организацией в условиях реформ: опыт социологического анализа …, 2015). При этом смена управленческих моделей активизируется внешними факторами: современная школа становится все более автономной организацией, в обязанности директоров входит управление человеческими и финансовыми ресурсами в сложных экономических и социальных условиях, а поэтому необходима постоянная адаптация образовательной среды к новым реалиям XXI в.

Интересным с точки зрения факторов развития и принципов внедрения практик распределенного лидерства в современных школах представляется зафиксированное в ходе исследования выраженное преобладание коллегиальности в управленческих практиках современной школьной организации как показатель расширения участия представителей школьного коллектива в управлении деятельностью учебного заведения. Подобная тенденция, как мы указывали выше, характерна для начальных трансформационных этапов преобразования управленческой структуры и организационной культуры школ, что зафиксировано в мировой практике изучения лидерства в образовании (Karakose et al., 2024).

Итоги проведенного исследования конгруэнтны результатам эмпирических изысканий распределенного лидерства в школьных организациях большинства развитых стран. Современные актуальные и эффективные практики в педагогических коллективах общеобразовательных заведений основаны на высокой степени сотрудничества и обмена идеями между всеми участниками процесса, на признании ценности разнообразия и уникальности вкладов каждого члена коллектива, на способности гибкого реагирования на новые возможности и вызовы, на поощрении самостоятельности и инициативы участников взаимодействия (Mifsud, 2024).

В целом, проведенное комплексное исследование позволило обозначить интересный вектор развития управленческих процессов в школьных организациях Москвы: в настоящее время большинство средних учебных заведений демонстрируют явно наметившиеся изменения в стилях управления и руководства. При сохраняющейся большой доле руководителей, придерживающихся директивного управления, культура которого выстраивается, как мы отмечали, на принципах концепции директорства, коллегиальность как стиль управления становится все более востребованной среди сотрудников образовательной организации. Исследование позволило выявить сформировавшийся среди работников организации запрос на реализацию актуальных лидерских компетенций участников образовательной деятельности, направленных на развитие командных форм работы, культуры сотрудничества и коллективной ответственности, построения эффективных коммуникаций и оказание управленческого влияния без использования административных рычагов и формальных менеджерских функций (постановка задач, приказы, контроль и др.).

Оценивая полученные результаты через призму международного опыта, следует отметить, что ученые признают актуальность такого рода исследований, что позволяет выявить и проанализировать новые сценарии, в которых распределенное лидерство представлено зарождающимся явлением и выступает в качестве нового аспекта управленческой структуры в условиях делегирования обязанностей руководителя и расширения коммуникационной сферы (Lin, 2022).

Нами был применен новый подход к исследованию распределенного лидерства, включающий как стандартные методы исследования – количественные и качественные, так и инновационный – метод когнитивного моделирования, который выступает ценным инструментом для анализа, понимания навыков, необходимых для эффективного лидерства на уровне конкретных участников взаимодействия. Это позволяет руководителям и лидерам осознать важность компетенций, их взаимосвязь и влияние на общий успех их деятельности.

Заключение . В целом, проведенное исследование обозначило основные тренды в формировании практик распределенного лидерства в современных московских школах и выявило дихотомию директивности-коллегиальности в их системе управления, но в новом содержательном аспекте. В школьных организациях в современной ситуации идет формирование многоагентной перспективы, когда сотрудники вынуждены включаться в постоянно расширяющиеся практики развития учебного учреждения, активно «врастать» во внешнюю среду, в то же время постоянно работая над улучшением образовательной среды самой школы, делая ее более открытой. Участники проекта в своем видении распределенного лидерства опираются на эти многоагентные перспективы для описания того, как они работают над созданием условий по улучшению преподавания в школах. В этой связи, на наш взгляд, можно говорить о современном распределенном лидерстве в московских общеобразовательных учреждениях не как об определенных направлениях трансформации управленческого контента, а, скорее, как о процедурах, использующихся в повседневных практиках. В этой связи выявленные в ходе исследования процессы в школах г. Москвы позволяют диагностировать эволюционный трек в развитии распределенного лидерства и руководства – постепенное встраивание соответствующих компетенций в уже используемые модели управления.

Проведенное исследование также показывает, что в представлении участников исследования современная ситуация с развитием компетенций распределённого лидерства нуждается не столько во внедрении его конкретных форм и компетенций, сколько в развитии умения балансировать между различными лидерскими навыками и качествами, постоянно адаптируя их интерфейс под происходящие изменения. Исследование выявило запрос социума на педагогов-лидеров, которые должны быть хорошими коммуникаторами, уметь организовать работу команды, анализировать информацию, принимать решения и реагировать на эмоциональные ситуации, а также быть открытыми для новых идей.

В этой связи предложенный комплексный подход к изучению распределенного лидерства в школьных организациях проявил себя как валидный инструмент. Комбинированная методика, использующая количественный и качественный подходы, а также возможности когнитивного моделирования позволили не только сделать срез ситуации «здесь и сейчас», выявить состав и атрибуты распределенного лидерства в условиях трансформационных процессов в организационных структурах и управленческой культуре школьных образовательных учреждений, но и через проекцию когнитивного моделирования визуализировать сложные взаимосвязи между востребованными компетенциями распределенного лидерства.

Результаты исследования могут помочь управленцам и школьному активу образовательных учреждений лучше понять, как развивать лидерские навыки и какие аспекты командного лидерства следует улучшать для достижения более высоких результатов. Данные обстоятельства позволяют использовать предложенную методику для целевого формирования командных лидерских компетенций в образовательных организациях в условиях момента, что также повышает его практическую и научную значимость.

Список литературы Распределенное лидерство в управлении московскими школьными образовательными организациями: опыт эмпирического исследования

- Анализ представлений директоров школ России о цифровой трансформации / А.А. Дерябин [и др.] // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 10. С. 182-207. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-10-182-207 EDN: VHMWBT

- Базаров Т.Ю., Базарова К.Т. Лидерство и руководство: реинтерпретация традиции и рефлексия новой ситуации // Российский психологический журнал. 2006. Т. 3, № 3. С. 52-66. EDN: NUKFXD

- Васин С.М., Бареева И.А. Особенности методологии исследования управления общеобразовательным учреждением // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. № 4 (43). С. 83-87. EDN: PJDRNR

- Волков В.Н., Гришина И.В. К проблеме результативности управленческой деятельности руководителя школы // Управление образованием: теория и практика. 2019. № 1 (33). С. 5-15. EDN: VUQISH

- Волосникова Л.М., Федина Л.В., Брук Ж.Ю. Позиции лидеров - директоров инклюзивных школ: зарубежный дискурс // Социальная психология и общество. 2024. Т. 15, № 1. С. 22-38. DOI: 10.17759/sps.2024150102 EDN: LYBEXZ