Распространение бешенства среди животных на территории Красноярского края

Автор: Хлыстунов А.Г., Строганова И.Я., Счисленко С.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

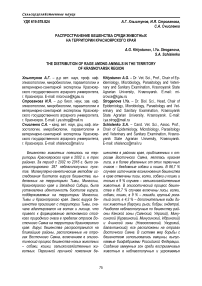

Бешенство животных появилось на тер-ритории Красноярского края в 2002 г. в трех районах. За период с 2002 по 2016 г. было за-регистрировано 287 неблагополучных пунк-тов. Молекулярно-генетическим методом ис-следования биотипов вируса бешенства, вы-деленных на территориях Тывы, Монголии, Красноярского края и Западной Сибири, была установлена идентичность биотипов вируса, поддерживаемых на территории Монголии, Тывы и Красноярского края. Занос вируса бе-шенства произошел с территории Тывы, сна-чала адаптировался на волках и лисице, что привело к формированию автономного стой-кого природного очага в пределах отрогов Во-сточного Саяна на территории Красноярского края. Вирус бешенства распространился на ближайшие районы, расположенные на отро-гах Восточного Саяна, включением в эпизоо-тический процесс бешенства новых животных - собаки, кошки, сельскохозяйственных жи-вотных. Первичной причиной появления бе-шенства в районах края, приближенных к от-рогам Восточного Саяна, являлась красная лиса, а в более удаленных от этих первичных очагов - бездомные собаки и кошки. В 86,7 % случаев источником возникновения бешенства в крае отмечены лисы, волки, собаки и кошки и только в 9 % случаев - сельскохозяйственные животные. В эпизоотический процесс бешен-ства в 86,7 % случаев включены лисы, волки, собаки, кошки, в 9 % - лошади, крупный рога-тый скот, в 4,3 % - дополнительные виды ди-ких животных (барсуки, рыси, бобры, ондатра). Наиболее неблагополучные по бешенству рай-оны Канской зоны (Саянский, Уярский), Мину-синской (Курагинский, Минусинский, Идринский) и Ачинской зоны (Новоселовский, Ужурский, Балахтинский), все расположены на отрогах Восточного Саяна. В системе мер борьбы с бешенством использовались вакцины, выпус-каемые биофабриками Российской Федерации. Создание иммунных зон среди восприимчивых животных в неблагополучных и угрожаемых районах позволило снизить появление новых пунктов и заболеваемость среди животных.

Вирус, бешенство, вос-приимчивые животные, природно-очаговое за-болевание, неблагополучные пункты

Короткий адрес: https://sciup.org/14084907

IDR: 14084907 | УДК: 619:578.824

Текст научной статьи Распространение бешенства среди животных на территории Красноярского края

Введение. В конце восьмидесятых годов XX столетия активизировалось бешенство среди диких и домашних животных в европейской ча- сти Российской Федерации [1, 2, 4, 6, 8], а в конце девяностых годов – в Западной Сибири [3, 7], тогда как в Восточной Сибири бешенство до начала 2002 года не регистрировалось.

На территории большей части России продолжает циркулировать подгруппа стойких вирусов классического вида Rabies virus , захватывающих Западную Сибирь, в том числе Алтайский край, что связано с особенностью эпизоотического процесса в регионе Западной Сибири, где основную роль играют красная лисица, корсак, енотовидная собака, волк и другие животные.

Казалось бы, причиной бешенства и в Красноярском крае является тот же биотип, который распространен в Западной Сибири, но на самом деле ситуация оказалось довольно сложнее.

Обычно эпизоотии бешенства природного типа происходят с 2–3-летней цикличностью и имеют ландшафтную приуроченность к зонам степей, лесостепей, лесотундры и тундры, и часто свободной от бешенства остается обширная зона северной тайги.

Для установления источника возбудителя бешенства и причины образования нового природного очага на юге Восточной Сибири сотрудники Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций провели картографические и молекулярно-генетические исследования биотипов вируса бешенства, выделенных на территории Красноярского края, Хакасии, Тывы, Монголии и Западной Сибири.

Молекулярно-генетический анализ выделенных в Красноярском крае биотипов вируса бешенства показал, что они схожи со штаммами, выделенными в Тыве и Монголии, и отличаются от штаммов вируса бешенства, выделенных в Западной Сибири. Этими исследованиями установлено, что источником инфекции в Красноярском крае были инфицированные лисицы и волки, пришедшие с территории Тывы [9].

Важнейшим макроитогом эволюционноэкологического преобразования инфекционной паразитарной системы при бешенстве явился переход экологического полиморфизма от опосредованного собаками городского бешенства в аурбоценозах к природно-очаговому лисьему бешенству с радикальной сменой хозяина. В процесс адаптации возбудителя к новому хозяину существенно изменились его свойства. Со- временный лисий биовар вируса бешенства отличается высокой патогенностью для хозяина, но значительно снизилась патогенность для собак, поэтому выявление тельц-включений Бабеша-Негри не используется при хронизирован-ной низколетальной рабической инфекции лисьего типа [5, 6].

Бешенство, согласно эколого-эпизоотологическим признакам, характеризуется как природно-очаговая инфекция, где возбудитель в отдельных очагах участвует в роли основного его экологического хозяина – лисицы, со случайным заражением животных других видов. Природно-очаговое бешенство в Красноярском крае обозначается как рабическая инфекция лисьего типа. Основными методами диагностических исследований являются реакция иммуно-флуорестцентная (РИФ), биопроба на белых мышах, иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Система мер профилактики и борьбы с бешенством была направлена на создание иммунных зон в неблагополучных и угрожаемых районах Российской Федерации, усиление борьбы с беспризорными собаками и кошками и регулирование численности промысловых диких животных с помощью сотрудников охотуправле-ния края [5, 6].

Цель исследования. Изучить распространение бешенства среди разных видов диких и домашних животных на территории Красноярского края.

Задачи исследования: провести эпизоотологический мониторинг по бешенству животных на территории Красноярского края; определить участие в эпизоотическом процессе разных видов животных.

Материалы и методы исследования. Провели сравнительно-историческое и сравнительно-географическое исследование распространения бешенства среди диких и домашних животных в 52 субъектах Красноярского края, имеющих государственные ветеринарные учреждения.

В работе использовали документы ветеринарной отчетности Службы по ветеринарному надзору Красноярского края, Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю и результаты диагностических исследований Красноярской краевой ветеринарной лаборатории биологического материала (РИФ, ИФА, ПЦР и биопроба).

Результаты исследования и их обсуждение . Территория Красноярского края в течение 32 лет (с 1970 года) была благополучна по бешенству, первые 3 неблагополучные зоны появились в 2002 году в Идринском, Курагинском и Козульском районах, источником бешенства в которых явились волки, лисы и собаки.

Как было установлено молекулярногенетическими исследованиями, источником инфекции в крае были инфицированные лисицы с территории Тывы. Бешенство на территории Тывы регистрировалось четырежды через 12– 17 лет. При последней регистрации выявлено, что произошел вынос вируса бешенства на юг Красноярского края в отрогах Восточного Саяна, где сформировался автономный стойкий природный очаг бешенства, поддерживаемый красной лисицей, волками, и по мере их роста численности происходил вынос вируса бешенства через определенные промежутки времени в ранее благополучные территории края.

Активация природного очага бешенства происходит через определенные промежутки времени за счет роста численности основных носителей лисиц и волков и выноса вируса бешенства в ближайшие территории с одновременным включением в инфекционный и эпизоотический процессы дополнительных диких (барсук, бобр, ондатра, мыши), домашних (собаки и кошки) и сельскохозяйственных животных.

Существовало два предположения появления источника возбудителя бешенства среди млекопитающих Красноярского края. Первое – источником послужили инфицированные лисицы и волки с территории Тывы. Второе – источник бешенства пришел из северных областей Казахстана и Западной Сибири.

Территория Красноярского края по природногеографическим и хозяйственно-экономическим связям подразделена на 7 зон: Ачинскую, включающую в себя 11 районов; Центральную – 4; Канскую – 17; Минусинскую – 7; Енисейскую – 5; Северную – 4 и Крайний Север – 4 района.

Из 52 субъектов края, имеющих государственные ветеринарные учреждения, за период 2002–2016 гг. только в 13 пунктах не было зарегистрировано бешенство среди животных, это Игарка, Эвенкия, Туруханский, Тасеевский,

Нижнеингашский, Пировский, СевероЕнисейский, Большемуртинский, Большеулуй-ский, Бирилюсский, Тюхтетский, Ачинский и Каратузский районы.

В шести районах бешенство отмечалось по одному пункту в Емельяновском, Ермаковском, Ирбейском, Манском, Эвенкийском, Назаров-ском; по два неблагополучных пункта в Богучанском, Козульском, Шарыповском районах, а также в городах Сосновоборске и Дивногорске.

За период с 2002 до 2016 г. в крае было зарегистрировано 287 неблагополучных пунктов по бешенству среди различных видов животных, как диких, так и домашних и сельскохозяйственных (рис. 1).

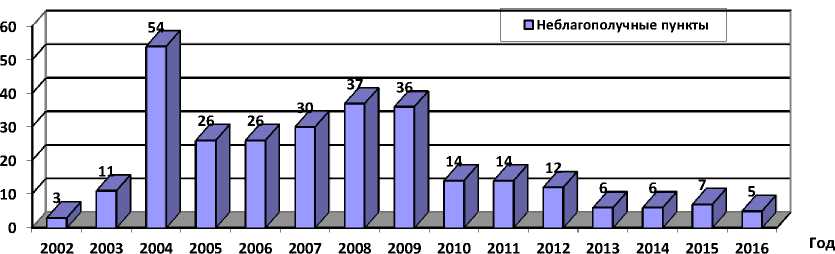

В семи природно-географических и хозяйственных зонах Красноярского края распространялось бешенство неравномерно – от 2,95 до 49,5 % неблагополучных пунктов (рис. 2)

Рис. 1. Выявленные неблагополучные пункты по бешенству за 2002–2016 гг.

-

□ Ачинская

-

□ Центральная

-

□ Канская

-

□ Минусинская

-

□ Енисейская

-

□ Северная зона

-

□ Крайний Север

Рис. 2. Неблагополучные пункты по бешенству в разрезе природно-географических зон Красноярского края за 2002–2016 гг.

Результаты исследования свидетельствуют, что наибольшее количество неблагополучных пунктов и больных животных выявлено в Канской зоне (49,5 %), из них значительное количество приходится на Уярский, Саянский районы и город Канск; в Ачинской зоне 74,5 % неблагополучных пунктов приходится на Ужурский, Балах-тинский и Новоселовский районы; в Минусинской зоне наиболее неблагополучным были Минусинский, Шушенский, Курагинский и Идрин-ский районы; в Енисейской зоне – Енисейский район, в Северной зоне – Мотыгинский, а на Крайнем Севере – Таймырский район.

В период неблагополучия 2002–2016 гг. при исследовании биоматериала от павших и убитых животных в Краснояркой краевой ветеринарной лаборатории положительный результат получен в 72 % исследованного материала методами, рекомендуемыми в настоящее время (РИФ, ИФА, ПЦР), что указывает на высокую вирулентность вируса бешенства, циркулирующего на территории края.

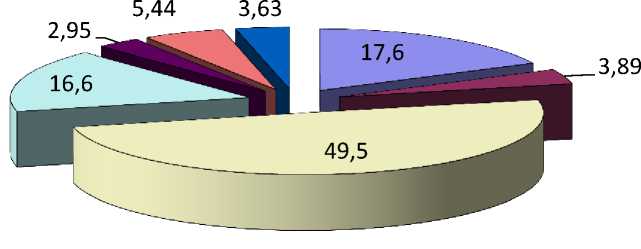

В связи с интенсивной циркуляцией вируса бешенства в неблагополучных районах края все чаще вовлекались в эпизоотическую цепь, кро- ме основных животных (лисица, волк, собака, кошка), новые виды – барсук, рысь, бобр, ондатра (рис. 3).

-

■ Собака

-

■ Лиса

Кошка

Волк

-

■ Крупный рогатый скот

-

■ Лошади

-

■ Барсук

Другие

Рис. 3. Соотношение заболевших животных бешенством на территории Красноярского края за 2002–2016 гг.

Полученные данные показывают, что в 86,7 % случаев в неблагополучных пунктах регистрировали бешенство среди собак, кошек, лисиц и волков; в 9 % – среди лошадей и крупного рогатого скота и в 4,3 % – среди остальных видов животных. Следует отметить, что сельскохозяйственные животные не могут быть источником инфекции, так как они являются эпизоотическим тупиком для возбудителя бешенства. Дикие и домашние животные могут являться в последующем источником возбудителя для всех окружающих млекопитающих и человека.

Одной из причин распространения бешенства является отсутствие должного уровня контроля за ростом численности животных дикой фауны (лисиц, волков, песца) и недостаточная работа с бродячими собаками и кошками.

Выводы. Красноярский край является неблагополучным по бешенству с 2002 г.

Источником возбудителя бешенства в крае являются дикие животные, мигрировавшие с территории Тывы. Возбудитель адаптировался на лисах, что привело к формированию стойкого автономного природного очага лисьего типа в пределах отрогов Восточного Саяна.

Увеличение численности основных хозяев природного очага приводит к постоянному выносу вируса бешенства на сопредельные территории, происходит передача вируса по цепи лиса – собака, собака – кошка – сельскохозяйственные животные, что способствует созда- нию смешанных очагов, поддерживаемых бездомными собаками и кошками.

При исследовании биоматериала от павших и убитых животных в 72 % получен положительный результат на бешенство, что указывает на высокую вирулентность циркулирующего вируса.

В эпизоотический процесс бешенства в 86,7 % случаев включены лисы, волки, собаки, кошки, в 9 % – лошади и крупный рогатый скот, 4,3 % – дополнительные виды диких животных (барсуки, рыси, бобры, ондатра).

Наиболее неблагополучными по бешенству являются районы Канской зоны (Саянский, Уярский), Минусинской (Курагинский, Минусинский, Идринский) и Ачинской зоны (Новоселовский, Ужурский, Балахтинский), все расположены на отрогах Восточного Саяна.

Применение антирабической вакцины с целью создания обширных иммунных зон среди домашних и сельскохозяйственных животных позволило резко сократить количество неблагополучных пунктов и заболеваемость среди животных.

Список литературы Распространение бешенства среди животных на территории Красноярского края

- Авилов В.М., Седов В.А., Коломыцев С.А. . Необходим учет новых особенно-стей эпизоотологии бешенства//Ветерина-рия. -1998. -№ 6. -С. 3-6.

- Апалькин В.А., Ведерников В.А., Балдина И.В. . Бешенство животных в России. Особенности современной эпизоотической обстановки//Ветеринария. -2004. -№ 12. -С. 3-7.

- Кузьмин И.В., Сидоров Г.Н., Ботвинкин А.Д. . Бешенство на юге Западной Сибири в 1990-2000 гг.: вопросы и поиск решения//Ветеринарная патология. -2002. -№ 1. -С. 92-100.

- Макаров В.В., Грубый В.А. Очерки истории борьбы с инфекционными болезнями//Но-вейшая история. -Владимир, 2014. -Ч. 2. -С. 199-207.

- Назаров Н.А., Сухарьков А.Ю., Чернышова Е.В. . Оценка качества антирабиче-ской оральной вакцинации диких плотояд-ных животных в Российской Федерации в 2008-2014 гг.//Тр. Федерального центра охраны здоровья животных. -2015. -Т. 13. -№ 1. -С. 31-42.

- Чернышова Е.В., Назаров Н.А., Метлин А.Е. Эпизоотическая ситуация по бешен-ству в России и анализ антирабической вакцинации среди домашних животных, вывозимых за границу//Ветеринария сего-дня. -2013. -№ 4. -С. 49-51.

- Шестопалов А.М., Аксенов В.И., Рассадин Ю.Н. . Обстановка по рабической ин-фекции в Новосибирской области//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуно-логии. -1999. -№ 3. -С. 115-116.

- Шульпин М.И., Назаров Н.А., Чупин С.А. . Эпизоотическая ситуация по бешен-ству на территории Владимировской обла-сти в 2014 г.//Тр. Федерального центра охраны здоровья животных. -2015. -Т. 13. -№ 1. -С. 43-51.

- Metlin A.E., Neuvonen E., Huovilainen A. . Genetic heterogeneity of russian, esto-nian and finnish field rabies viruses//Archives of Virology. -2007. -Т. 152. -№ 9. -С. 1645-1654.