Распространение и активность микроорганизмов в заливе провал озера Байкал

Автор: Гаранкина Валентина Петровна, Дагурова Ольга Павловна, Дамбаев Вячеслав Борисович, Бурюхаев Савелий Петрович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

В воде и осадках мелководного залива (сора) Провал озера Байкал была определена общая численность микроорганизмов и численность некоторых физиологических групп бактерий, участвующих в деструкции органического вещества. В осадках определено значение d13С органического вещества, которое составляет 26,3‰. Аэробная деструкция в изученных осадках протекала со скоростью 9,0-63,4 мг С/м2 в сут., анаэробная деструкция - со скоростью 10,5-67,7 мг С/м2 в сут.

Численность микроорганизмов, донные отложения залива провал, озеро байкал, сульфатредукция, метанообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/148178849

IDR: 148178849 | УДК: 576.8(282.25)

Текст научной статьи Распространение и активность микроорганизмов в заливе провал озера Байкал

Байкал является самым глубоким озером мира с уникальным биорежимом. Функционирование сообществ организмов Байкала обеспечивает в комплексе с другими природными особенностями водоема высокие качества и чистоту вод озера. Одним из существенных компонентов биоты водоема являются микроорганизмы, играющие важную роль в круговороте веществ и энергии. Залив Провал расположен в районе дельты главного притока Байкала – реки Селенга. Площадь залива составляет около 200 м2, глубина 3-5 м. Целью исследования явилось изучение распределения и активности микроорганизмов в воде и донных отложениях залива Провал озера Байкал.

Объекты и методы исследования

Исследования были проведены в заливе Провал в 2008 г. Зимой отбор проб воды производился послойно из лунки на льду (глубина водной толщи 2,5м). Летом пробы были отобраны на трех станциях: на станции 1отбор производили с глубины 0,5 и 1 м; на станции 2 – с глубины 10 см; пробы станции 3 (глубина 0,5м) отобраны через каждые пять метров по трансекте от береговой линии.

Для определения общей численности микроорганизмов в воде фильтровали 20 мл пробы, в осадках готовили исходную болтушку грунта (1 г ила в 100 мл безбактериальной воды). Суспензию гомогенизировали на установке УЗДН 2 мин при частоте 22 кГц для отделения адсорбированных на частицах ила бактерий. Суспензию фильтровали на фильтровальной установке через мембранные фильтры с d=0,22 мм (Владисарт, Россия), окрашивали 5% эритрозином и просматривали на микроскопе Axiostar Plus («ZEISS», Германия) при увеличении 1,25x10x100 в 20 полях зрения. Площадь поля зрения – 3,14 x 104 мкм2.

Расчет численности бактерий в 1 г сырого грунта производился по формуле:

N=n x K x A/V, где

N – среднее число бактерий в одном поле зрения;

K – отношение фильтрующей площади фильтра S (мкм) к просчитываемой площади поля зрения s (мкм);

V – объем профильтрованной суспензии (мл);

A – множитель для пересчета численности бактерий из разведения на 1 г.

Учет численности жизнеспособных клеток микроорганизмов осуществляли методом 10-кратных разведений на элективных средах (Романенко, Кузнецов, 1974); сапрофитных бактерий – на среде РПА 1:10 глубинным посевом, целлюлозоразлагающих бактерий – на среде Пфеннига (Кузнецов, Дубинина, 1989) следующего состава (г/л дистиллированной воды):

KH2PO4 –0,33

NH4C1 –0,33

CaC12 –0,33

MgC12 –0,33

Дрожжевой экстракт – 0,15

Раствор микроэлементов по Липперту (Pfenning, Lippert, 1966) – 1,0 мл.

Фильтровальная бумага – 2%.

Все посевы выполнялись в 2-х повторностях. Инкубация производилась при 20оС в течение 5-30 суток.

Результаты и их обсуждение

Весной (март-апрель) в подледной воде залива Провал общая численность микроорганизмов варьировала от 324 тыс. до 2 млн клеток/см3 (среднее значение – 980 тыс. клеток/см3). Полученное нами среднее значение численности микроорганизмов превышало максимальное значение подледной численности на глубине 0-10 м в открытых водах Южного Байкала (Максимова, Максимов, 1989). В слоях воды на горизонтах 1,5 м и 2,5 м (придонная) наблюдались в большом количестве гифы водных микромицетов (табл. 1).

Численность бактерий в воде залива Провал (клеток/см3)

Таблица 1

|

Горизонт отбора, м |

Общая численность микроорганизмов (ОЧМ), клеток/см3 |

Целлюлозоразлагающие бактерии (ЦРБ), клеток/см3 |

Сапрофитные бактерии, клеток/см3 |

|

0(поверхностная) |

9*104 |

102 |

6,3*105 |

|

0,25 |

1,2*106 |

до 10 |

5,6*105 |

|

0,50 |

1,4*106 |

до 10 |

9,8*105 |

|

0,75 |

1,9*106 |

до 10 |

5,1*105 |

|

1 |

5*104 |

до 10 |

3,4*105 |

|

1,25 |

1,3*106 |

102 |

6,3*105 |

|

1,5 |

1*104 микромицеты-90%, бактерий-10% |

до 10 |

7,0*104 |

|

1,75 |

106 |

до 10 |

6,5*105 |

|

2 |

4*104 |

102 |

6,0*105 |

|

2,25 |

1,6*106 |

102 |

7,1*105 |

|

2,5 (придонная) |

3*104 микромицеты-70%, бактерий-30% |

102 |

1,7*106 |

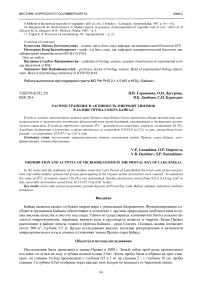

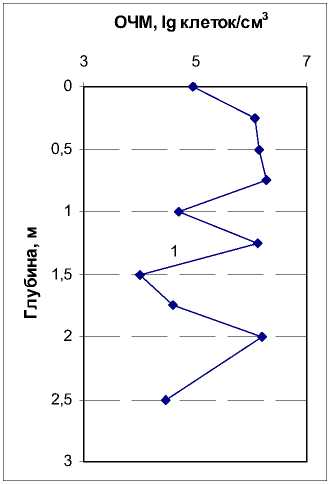

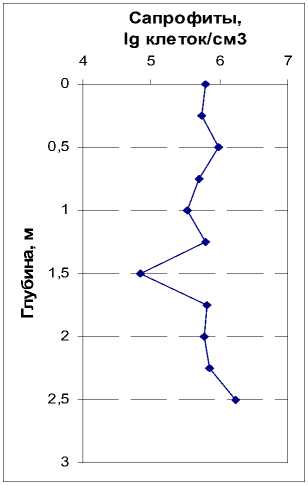

Численность бактерий с глубиной воды не снижалась (рис. 1). На глубине 1,5 м, где в большом количестве были обнаружены гифы микромицетов, общая численность бактерий и численность изученных групп бактерий характеризовалась наименьшими значениями. Максимальное количество сапрофитных (105-106 клеток/см3) и целлюлозоразлагающих (102 клеток/см3) бактерий обнаружено в придонном слое воды.

А

Рис . 1. Распределение по глубине водной толщи общей численности микроорганизмов (А), численности сапрофитов (Б) и целлюлозоразлагающих бактерий (В) залива Провал

Б

В июле общая численность бактерий в воде была выше – от 1,5 до 3,1 млн клеток/см3 (среднее значение 2,1 млн клеток/см3) (табл. 2). В илах численность колебалась в широких пределах – от 4 млн до 1,4 млрд клеток/см3. Численность микроорганизмов в воде была одного порядка на всех точках отбора в отличие от донных осадков, где численность зависела от литологии осадка.

Таблица 2

Общая численность микроорганизмов в воде и донных отложениях залива Провал

|

Станция, м |

Глубина воды, см |

ОЧМ в воде, клеток/см3 |

ОЧМ в донных отложениях, клеток/см3 |

|

Ст. 2 |

10 |

3,1*106 |

5,5*106 |

|

Ст. 3/1 |

50 |

2*106 |

5,7*108 |

|

Ст. 3/2 |

50 |

1,9*106 |

5,8*108 |

|

Ст. 3/3 |

50 |

2,2*106 |

7,0*108 |

|

Ст. 3/4 |

50 |

2,1*106 |

6,9*108 |

|

Ст. 3/5 |

50 |

2*106 |

6,7*108 |

|

Ст. 3/6 |

50 |

1,8*106 |

7,5*108 |

|

Ст.3/7 |

50 |

2*106 |

8,6*108 |

|

Ст. 3/8 |

50 |

1,5*106 |

1,4*109 |

|

Ст.1 |

100 |

2*106 |

4,0*106 |

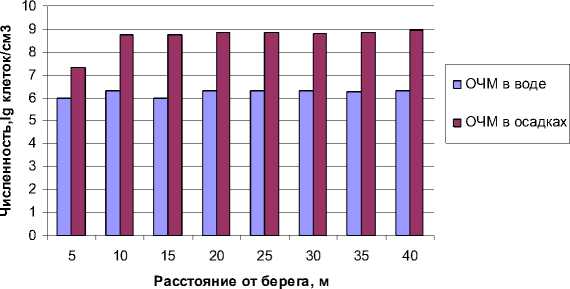

Была подсчитана ОЧМ по трансекте от берега на протяжении 40 м (рис. 2). Численность в воде и в осадках существенно не менялась; в точке отбора у берега содержание микроорганизмов в осадках, представленных песками, было меньше на 2 порядка.

Провал озера Байкал

ОЧМ в заливе Провал ( июль )

Рис . 2. Общая численность микроорганизмов по трансекте от берега

Продукция и деструкция в прибрежной воде были одного порядка – продукция в воде колебалась от 0,06 до 0,21 мг С/л в сут., деструкция – от 0,02 до 0,19 мг С/л в сут. Наибольшая величина продукции была отмечена летом, во время цветения на глубине 10 см, при самой низкой величине деструкции (табл. 3).

Таблица 3

Продукция и деструкция в воде и донных отложениях залива Провал

|

Станция, глубина воды |

Продукция в воде, мг С/л в сутки |

Деструкция в воде, мг С/л в сутки |

Аэробная деструкция в осадках, мг С/м2 в сутки |

Анаэробная деструкция в осадках, мг С/м2 в сутки |

|

Июль |

||||

|

Ст. 1 (0,5 м) |

0,08 |

0,06 |

- |

- |

|

Ст.1 (1 м) |

0,12 |

0,19 |

- |

- |

|

Ст. 2 (10см, цветение) |

0,21 |

0,02 |

8,99(песок) 32,3(ил) |

40,97(песок) 49,2(ил) |

|

Сентябрь |

||||

|

П 1 (0,5 м) |

0,06 |

0,15 |

45,97 |

67,77 |

|

П 2 (0,5 м) |

0,15 |

0,04 |

51,84 |

29,03 |

Величины деструкции были сопоставимы с определенными ранее значениями для глубоководного Баргузинского залива озера Байкал (Дагурова и др., 2000). Значения аэробной и анаэробной деструкции в осадках также были сопоставимы – аэробная деструкция в изученных осадках протекала со скоростью 9,0-51,8 мг С/м2 в сут., анаэробная деструкция со скоростью 29,0-49,2 мг С/м2 в сут. Полученные данные свидетельствуют о наличии как аэробных, так и анаэробных процессов деструкции в осадках мелководных заливов озера Байкал, что определяется условиями окружающей среды.

В пробе песка с наилком, отобранной осенью (содержание органического вещества 1,3%), значение δ 13С органического вещества составляло – 26,3‰. Это указывает на то, что органическое вещество осадка в основном синтезируется водной растительностью.

В осадках были измерены интенсивности терминальных процессов анаэробной деструкции органического вещества – сульфатредукции и метанобразования. Интенсивность сульфатредукции была высока – 0,83-1,31 нмоль см-3 сут.-1, в черных илах с остатками растительности достигала очень значительных величин до 264 нмоль см-3 сут.-1. Метанобразование из СО 2 происходило со скоростью 0,07-1,49 нмоль см-3 сут.-1, что не превышало значений процесса в участках открытого Байкала. Сравнение расхода органического вещества на эти процессы выявило доминирование процесса сульфат-редукции, в отличие от его второстепенной роли в деструкции в осадках глубоководных районов Байкала (Намсараев, Земская, 2000).