Распространение и экологические группы гидробионтов в биотопах канала Мирзаарик

Автор: Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич, Юнусов Худайназар Бекназарович, Суяров Султон Аллабердиевич, Ахмедов Якуб Абдумаликович, Иззатуллаев Хуршид Зувайдович, Баратов Камол Уролбоевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее актуальных вопросов в канале Мирзаарик является изучение распределения и экологических группировок гидробионтов в биотопах. В результате исследований выявлено 16 видов гидробионтов. Среди них - 6 видов двустворчатых моллюсков, 8 видов брюхоногих моллюсков, 1 вид раков и 1 вид пиявок. Канал Мирзаарик отличается от других каналов среднего течения реки Заравшан количеством видов. Причина экологического и биологического разнообразия - возраст биосистем этого участка канала.

Каналы, водные экосистемы, unionidae, corbiculidae, corbicula fluminalis, corbicula tibetensis

Короткий адрес: https://sciup.org/14124428

IDR: 14124428 | УДК: 591.9:594.1:577 | DOI: 10.33619/2414-2948/79/93

Текст научной статьи Распространение и экологические группы гидробионтов в биотопах канала Мирзаарик

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Мировой спрос на биологические ресурсы водных экосистем, в частности на продукцию гидробионтов, растет из года в год. Развитие сельского хозяйства и промышленного производства также приводит к увеличению спроса на водные ресурсы.

В этом контексте особое значение имеют гидробионты, являющиеся неотъемлемой частью водных экосистем, и в результате нерационального использования воды в последние годы их разнообразие сокращается. Гидробионты каналов имеют большое научное и практическое значение в определении видового состава, выявлении факторов, влияющих на их популяции, и разработке мероприятий по сохранению редких видов.

Видовой состав, экологические особенности, межвидовое распространение и значение русловых гидробионтов до сегодняшнего дня изучены недостаточно полно.

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов в Мирзаарикском канале является изучение распределения и экологических группировок гидробионтов в биотопах. Опубликовано ряд работ по изучению гидробионтов рек Узбекистана [1-8, 15].

Научные работы по составу и распространению, систематизации, охране региональных видов гидробионтов проводились зарубежными учеными J. H. Thorp., A. Covich (1991), D. C. Aldridge (1991, 1999), P. Bouchet (2017), H. A. F.Bogan (2010), A. Cuttelod (2011) и др. [18-28],

Исследования по выращиванию из них жемчуга в отраслях народного хозяйства, в частности в искусственных водоемах, проводились M. Haws (2002), N. F. Mamangkey (2009) и другие [29-37].

По выявлению территориального разнообразия, таксономической структуры и признаков изменчивости гидробионтов в странах СНГ данные отражены в работах В. В. Богатова, Я. И. Старобогатова, по оценке состояния популяций и распространения глобальных видов-вселенцев — в работах Г. П. Алехина, И. А. Мисетова, А. А. Бобко, И. Н. Малахова, С. В. Межжерина, Л. Н. Яновича, Е. И. Жалай, М. М. Пампура, Л. А.Васильевой [9-14].

О значении гидробионтов в определении степени загрязнения вод данные имеются в работах А. Л. Рижинашвили, С. С. Шварц, А. В. Яблоков, E. A. Birge, J. H. Brown, J. F. Gillooly, A. P. Allen, V. M. Savage, G. B. West, Y. Carmel, R. Kent, A. Bar-Massada, L. Blank, J. Liberzon, O. Nezer, G. Sapir, R. Federman, F. C. Egerton [38-45].

Материалы и методы изучения

Изучено 156 образцов из канала Мирзаарик, выявлено 381 гидробионтов.

Определение проводилось по ряду систематических работ и определителей [9, 10, 1517].

Результаты исследования.

Канал Мирзаарик — расположен в среднем течении реки Зарафшан и получает воду из канала Туятортар. Канал Мирзаарик снабжает водой части Булунгурского и Джамбайского районов. Канал Мирзаарик заканчивается в селе Яканчик Пайярикского района.

В некоторых исторических книгах записано, что Мирзо Улугбек прорыл Мирзаарикский канал между 1430 и 1438 годами. Отсюда и его название.

Вода этого канала увеличивается от Джамбайского района до прибытия к Пайарикскому району. Это связано с тем, что насыщенные подземные водные пути реки Заравшан являются родниками, которые увеличиваются в результате их присоединения к Мирзаарик (Рисунок 1).

Рисунок 1. Карта-схема р. Зарафшан (Узбекистан)

Фауна гидробионтов этого русла до настоящего времени специализированно полностью не изучена. В результате проведенных исследований было установленно, что в канале распространено 16 видов гидробионтов.

Изучено распространение 6 видов двустворчатых моллюсков, 8 видов брюхоногих моллюсков, 1 вид раков и 1 вид пиявок (Таблица).

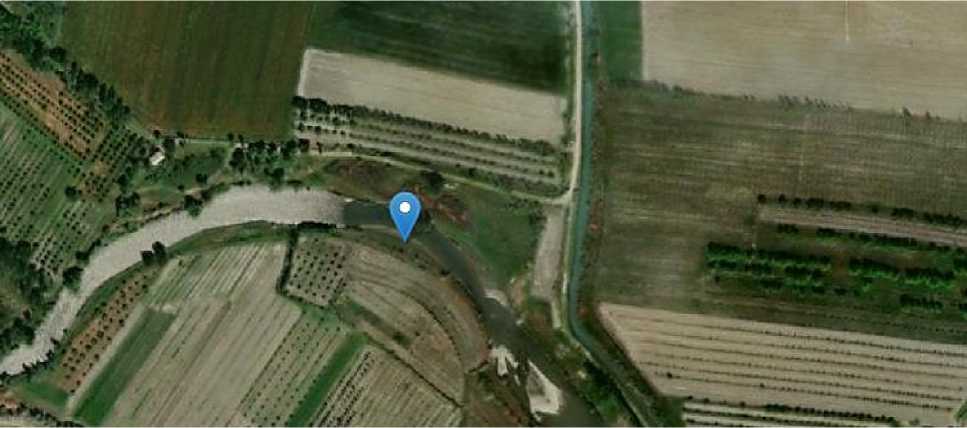

В верхней части канала на высотах до 869 м в координатах N 39.55531321289915 и Е 67.40021812885021 было выявлено распространение двустворчатых моллюсков Anodon orbicularis 1,2 экз., A. puerorum 0,9 экз. из семейства Unionidae , Colletopterum ponderosum volgense 0,7 экз. из рода Colletopterum = Anodonta, Corbicula fluminalis 0,3 экз. , C. tibetensis 1,3 экз., C. ferghanensis 1,4 экз. рода Corbicula из семейства Corbiculidae (Рисунок 2).

Таблица

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГИДРОБИОНТОВ

В БИОТОПАХ КАНАЛА МИРЗААРИК (n=10, экз./м2)

№ Виды

Биотопы Экологические группы

|

Класс Bivalvia — Двустворчатые моллюски |

|||||

|

Семейство Unionidae |

|||||

|

1 |

Anodon puerorum = Sinanodonta woodiana |

0,9±0,1 - |

+ |

Пелореофил |

|

|

2 |

A. orbicularis = Sinanodonta woodiana |

1,2±0,2 - |

+ |

Пелореофил |

|

|

3 |

Colletopterum ponderosum volgense = Anodonta anatina |

0,7±0,1 - |

+ |

Пелолимнофил |

|

|

Семейство Corbiculidae |

|||||

|

4 |

Corbicula fluminalis |

0,3±0,1 - |

+ |

± |

Пелореофил |

|

5 |

C. tibetensis |

1,3±0,2 + |

Пелореофил |

||

|

6 |

C. ferghanensis |

1,4±0,3 + |

Пелореофил |

||

|

Класс Gastropoda — Брюхоногие моллюски Семейство Hydrobiidae |

|||||

|

7 |

Martensamnicola hissarica |

1,4±0,3 - |

+ |

Пелореофил |

|

|

8 |

Bucharamnicola bucharica |

1,7±0,4 - |

+ |

Пелореофил |

|

|

Семейство Lymnaeidae |

|||||

|

9 |

Lymnaea stagnalis |

0,7±0,1 + |

Фитофил |

||

|

10 |

L. thiessea |

1,2±0,4 - |

+ |

Реофил |

|

|

11 |

L. oblonga = Galba truncatula |

0,8±0,1 - |

+ |

Фитофил |

|

|

12 |

L. auricularia = Radix auricularia |

1,2±0,1 |

- |

Фитореофил |

|

|

Семейство Planorbidae |

|||||

|

13 |

Planorbis planorbis |

1,1±0,1 - |

+ |

Фитофил |

|

|

14 |

P. tangitarensis |

0,9±0,1 - |

+ |

Фитофил |

|

|

Класс Malacostraca — Высшие Семейство Astacidae |

раки |

||||

|

15 |

Pontastacus leptodactylus |

0,9±0,1 - |

+ |

Фитофил |

|

|

Класс Clitellata = Oligochaeta — Поясковые черви Семейство Hirudinidae |

|||||

|

16 |

Hirudo medicinalis |

1,3±0,1 - |

+ |

Фитофил |

|

|

16 4 |

6 |

6 |

|||

Рисунок 2. Точка обора в верхней части канала

Температура воды рек Центральной Азии изменяется от высокой до низкой при расходе воды по регионам, и это изменение влияет на температуру естественных и искусственных водоемов и распространение в них гидробионтов. Температура воды колеблется под интенсивным воздействием солнечной радиации, и эти два экологических фактора приводят к разным изменениям уровня развития гидробионтов в течение года в равнинных и горных районах.

В средней части канала на высотах 652-760 метров в координатах N 39.626647658687865 и E 67.19449324938257 изучали распространение брюхоногих-водных моллюсков Martensamnicola hissarica 1,4 экз., Bucharamnicola bucharica 1,7 экз. из семейства Hydrobiidae , Lymnaea stagnalis 0,7 экз., L. thiessea 1,2 экз., L. oblonga 0,8 экз., L. auricularia 1,2 экз. из семейства Lymnaeidae (Рисунок 3).

Рисунок 3. Точка обора в средней части канала

В нижней части вод на высоте 727 метров в координатах N 39.67660743071852 и E 67.13054107761386 были распространены Planorbis planorbis 1,1 экз. и P. tangitarensis 0,9 экз. из семейства Planorbidae рода Planorbis ( Рисунок 4).

Рисунок 4. Точка обора в нижней части канала

Основным источником кислорода в водоемах являются зеленые растения, растущие в воде. В водных экосистемах зеленые растения обильны в районах, где много солнечного света вблизи побережья. В водах этих районов распространены раки из фитофильной экологической группы Pontastacus leptodactylus 0,9 экз. и из пиявок Hirudo medicinalis 1,3 экз. Раки и пиявки распространены в районах с высоким содержанием кислорода (O 2 3,9 ± 4,6) в воде.

Плотность раков и пиявок в верховьях каналов Карамуин, Миёнкол-Хатирчи, Мирзаарик и Даргам на берегах реки Зарафшан выше, чем в низовьях. Например, если в верхней части Мирзаарика на 1 м2 обнаружено распространение раков 1,1 экз., а пиявок — 1,3 экз., то в нижней части раков — 0,6 экз., а пиявок — 0,9 экз. Это связано с тем, что максимальное влияние оказывает количество кислорода в воде. Дно каналов играет важную роль в жизни гидробионтов, их росте, размножении, распространении и формировании экологических групп (Рисунок 5).

Канал Мирзаарик сформировал следующие экологические группы по месту обитания гидробионтов и водному стоку. Мы обнаружили обитание 7 видов пелореофилов 44% ( Anodon puerorum, A. orbicularis, Corbicula fluminalis, C. tibetensis, C. ferghanensis, Martensamnicola hissarica, Bucharamnicola bucharica ) в грязи проточной воды, 1 вид реофиллов 6% ( Lymnaea thiessea ) в проточной воде, 1 вид пелолимнофилов 6% ( Colletopterum ponderosum volgense) в грязи не проточной воды, 6 видов фитофилов 38 % ( L. stagnalis, L. oblonga, Planorbis planorbis, P. tangitarensis, Pontastacus leptodactylus и Hirudo medicinalis ) и 1 вид фетореофилов 6 % ( L. auricularia ) проживающие вместе с растениями.

Рисунок 5. Гидробионты, выявленные в канале Мирзаарик

Изучена встречаемость 16 видов гидробионтов в канале Мирзаарик: установлено распространение 6 видов двустворчатых моллюсков, 8 видов брюхоногих моллюсков, 1 вид раков и 1 вид пиявок.

Список литературы Распространение и экологические группы гидробионтов в биотопах канала Мирзаарик

- Боймуродов Х. Т., Алиев Б. Х., Жаббарова Т. Х., Суяров С. А., Жалилов Ф. С., Мирзамуродов О. Х. Фауна и экологические группы моллюсков водохранилищ Узбекистана // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №2. С. 75-80. https://doi.org/10.33619/2414-2948/75/09

- Иззатулаев З. И., Боймуродов Х. Т. Моллюски как индикаторы состояния почв и воды Узбекистана // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №4. С. 22-27. https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/02

- Boymurodov K., Khasanov N. Influence of abiotic factors on biodiversity of the populations of bivalve molluscs of the Lower Zarafshan reservoirs // E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. V. 265. P. 01012. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126501012

- Baymuradov K., Zhabborova T., Tuinazarova I., Otakulov B., Egamkulov A. Aquatic ecosystems of the lower reaches of the Zarafshan River. Diversity and ecological groups of molluscs // E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. V. 262. P. 04009. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126204009

- Иззатуллаев З. И., Боймуродов Х. Т. Результаты выращивания жемчуга двустворчатых пресноводных моллюсков (Bivalvia: Unionidae, Anadontinae) Узбекистана // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2016. Т. 121. №5. С. 16-19.

- Иззатуллаев З. И., Боймуродов Х. Т. Биоразнообразие крупных двустворчатых моллюсков (Mollusca: Unionidae, Corbiсulidae) водохранилищ Узбекистана // Водные биоресурсы и аквакультура Юга России. 2018. С. 94-97.

- Боймуродов Х. Т., Ходжаева Н. Ж., Эгамкулов А. Н., Алиев Б. Х. Биологическое разнообразие и распространение моллюсков семейства Unionidae и Corbiculidae в низовьях реки Зарафшан // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №11. С. 57-62. https://doi.org/10.33619/2414-2948/72/07

- Боймуродов Х., Иззатуллаев З., Эгамкулов А., Отакулов Б., Хожиев М., Бобомуродов З. Биологические особенности двустворчатых моллюсков Зеравшана // Актуальные проблемы экологии и природопользования. 2020. С. 52-55.

- Алексеев В. Р. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., Т. 6: Моллюски. Полихеты. Немертины. 2004. 526 с.

- Старобогатов Я. И., Прозорова Л. А., Богатов В. В., Саенко Е. М., Хлебович В. В., Чернышев А. В. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. 2004. СПб., 528 c.

- Алёхина Г. П., Мисетов И. А. Характеристика фильтрационной способности пресноводных двустворчатых моллюсков семейства Unionidae среднего течения реки Урал // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. №10 (159). С. 34-36.

- Алёхина Т. Н., Бобко А. А., Малахов И. Н. Тяжелые металлы в донных осадках рек индустриальных регионов // Довкілля та здоров’я. 2007. №3 (42). С. 9-13.

- Межжерин С. В., Янович Л. Н., Жалай Е. И., Пампура М. М., Васильева Л. А. Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia, Unionidae) c низким уровнем генетической дифференциации // Доповіді національної академії наук України. 2013. №2. С. 138-143.

- Шимкович Е. Д., Стадниченко А. П., Янович Л. Н. Влияние биотических нагрузок на сердцебиение беззубки (Mollusca, Bivalvia, Unionidae, Anоdontinae) // Ученые записки Казанского университета. Серия естественные науки. 2016. Т. 158. №2. С. 239-246.

- Боймуродов Х. Т., Хасанов Н. Х., Туйназарова И., Жабборова Т. Х., Джалилов Ф. С., Уралов У. Б. Современное состояние популляций редких и эндемичных видов двустворчатых моллюсков Узбекистана // Новые вызовы в новой науке. 2020. С. 263-267.

- Шарый-Оол М. О., Кузменкин Д. В. Дополнения к фауне мелких двустворчатых моллюсков (Bivalvia: Pisidioidea: Euglesidae) Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2015. №7. С. 52-55.

- Кузменкин Д. В. Новые данные по составу и таксономической структуре зообентоса водоёмов Тигирекского заповедника // Труды Тигирекского заповедника. 2017. №9. С. 78-83.

- Thorp J. H., Covich A. P. Freshwater invertebrates // Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates. 1991. С. 1.

- Aldridge D. C. Development of European bitterling in the gills of freshwater mussels // Journal of Fish Biology. 1999. V. 54. №1. P. 138-151. https://doi.org/10.1093/mollus/65.1.47

- Aldridge D. C. The morphology, growth and reproduction of Unionidae (Bivalvia) in a fenland waterway // Journal of molluscan studies. 1999. V. 65. №1. P. 47-60. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1999.tb00618.x

- Bouchet P., Rocroi J. P., Hausdorf B., Kaim A., Kano Y., Nützel A., Strong E. E. Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families // Malacologia. 2017. V. 61. №1-2. P. 1-526. https://doi.org/10.4002/040.061.0201

- Cowie R. H., Regnier C., Fontaine B., Bouchet P. Measuring the sixth extinction: what do mollusks tell us // The Nautilus. 2017. V. 131. №1. P. 3-41.

- Bouchet P., Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdés A., Warén A. Classification and nomenclator of gastropod families. 2005.

- Breure A. S. H. Systematics, phylogeny and zoogeography of Bulimulinae (Mollusca). 1979. https://www.jstor.org/stable/2097291

- Klishko O., Lopes-Lima M., Froufe E., Bogan A., Vasiliev L., Yanovich L. Taxonomic reassessment of the freshwater mussel genus Unio (Bivalvia: Unionidae) in Russia and Ukraine based on morphological and molecular data // Zootaxa. 2017. V. 4286. №1. P. 93-112. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4286.1.4

- Bogan A. E. Freshwater bivalve extinctions (Mollusca: Unionoida): a search for causes // American Zoologist. 1993. V. 33. №6. P. 599-609.

- Bogan, A., Mandryka, O., Punin, Y., Raley, M. & Levine, J. Preliminary taxonomic examination of the Unio and Anodonta species from the Baltic region based upon molecular data // XVI Conference of Study of Mollusks. 2006. С. 56-59.

- Cuttelod A., Seddon M., Neubert E. European red list of non-marine molluscs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. P. 97.

- Clement M., Posada D., Crandall K.A. TCS: a computer program to estimate gene genealogies // Molecular ecology. 2000. V. 9. №10. P. 1657-1659.

- Conrad T. A. Synopsis of the family of Naiades of North Ameica; with notes and a table of some of the genera and subgenera // Proceedings of the National Academy of Science, Philadelphia. 1853. V. 6. P. 243-269.

- Darriba D., Taboada G.L., Doallo R. Posada D. jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing // Nature methods. 2012. V. 9. №8. P. 772-772. https://doi.org/10.1038/nmeth.2109

- Froufe E., Gonçalves D. V., Teixeira A., Sousa R., Varandas S., Ghamizi M., Zieritz A. Lopes-Lima M. Genetic diversity of the pan‐European freshwater mussel Anodonta anatine (Bivalvia: Unionoida) based on CO1: new phylogenetic insights and implications for conservation // Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 2014. V. 24. №4. P. 561-574. https://doi.org/10.1002/aqc.2456

- Froufe E., Gonçalves D. V., Teixeira A., Sousa R., Varandas S., Ghamizi M., Zieritz A. Lopes-Lima M. Who lives where? Molecular and morphometric analyses clarify which Unio species (Unionida, Mollusca) inhabit the southwestern Palearctic // Organisms Diversity & Evolution. 2016. V. 16. №3. P. 597-611. https://doi.org/10.1007/s13127-016-0262-x

- Haws M. The basic methods of pearl farming: a layman's manual. Hilo, HI : Center for Tropical and Subtropical Aquaculture, 2002. P. 5-13.

- Mamangkey N. G. F., Acosta-Salmon H., Southgate P. C. Use of anaesthetics with the silver-lip pearl oyster, Pinctada maxima (Jameson) // Aquaculture. 2009. V. 288. №3-4. P. 280-284. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.12.008

- Bogatov V. V. Pearl Mussels (Bivalvia, Margaritiferidae, Dahurinaia) from the Amur River Basin // Biology Bulletin. 2012. V. 39. №8. P. 672-675.

- Bogatov V. V., Kijashko P. Freshwater mussels of North and Northwest of Russia // Bivalvia. Identification guide of zooplankton and zoobenthos of fresh waters of European Russia. 2016. V. 2. P. 285-335.

- Рижинашвили А. Л. Водоем как «биологически целое»: В. М. Рылов (1889-1942) и зарождение экосистемных представлений в водной экологии // Вопросы истории естествознания и техники. 2021. V. 42. №2. P. 205-227. https://doi.org/10.31857/S020596060015087-7

- Рижинашвили А. Л. Развитие экосистемных представлений в экологии и продукционные аспекты исследования биосферы // Историко-биологические исследования. 2021. V. 13. №1. P. 133-158.

- Шварц С. С. Теоретические основы и принципы экологии // V Всесоюзная экологическая конференция. М.: Изд-во МГУ, 1973. С. 21-31.

- Яблоков А.В. О механизме эволюции на экосистемном уровне организации жизни // Журнал общей биологии. 2017. Т. 78. № 2. С. 74-80.

- Birge E. A. The respiration of an inland lake // Transactions of the American fisheries Society. 1907. V. 36. №1. P. 223-245. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1907)37[223:TROAIL]2.0.CO;2

- Brown J. H., Gillooly J. F., Allen A. P., Savage V. M., West G. B. Toward a metabolic theory of ecology // Ecology. 2004. V. 85. №7. P. 1771-1789. https://doi.org/10.1890/03-9000

- Carmel Y., Kent R., Bar-Massada A., Blank L., Liberzon J., Nezer O., Sapir G., Federman R. Trends in Ecological Research during the Last Three Decades — a Systematic Review // PLOS One. 2013. Vol. 8. Iss. 4. e59813. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059813

- Egerton F. Changing concepts of the balance of nature // The Quarterly Review of Biology. 1973. Vol. 48. P. 322-350. https://doi.org/10.1086/407594