Распространение вируса лейкоза крупного рогатого скота у коров черно-пестрой породы с разной молочной продуктивностью

Автор: Зиновьева Н.А., Гладырь Е.А., Виноградова И.В., Михайлова М.Е., Молофеева Л.А., Эрнст Л.К.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетическое разнообразие, цитогенетика, вирусные болезни

Статья в выпуске: 6 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

У коров черно-пестрой породы разных лактаций исследовали связь между вирусоносительством по ВЛКРС (вирус лейкоза крупного рогатого скота) и показателями молочной продуктивности. Образцы крови отбирали у всех коров стада (382 особи 1-й, 253 — 2-й и 197 — 3-й лактации). Наличие провирусной формы ВЛКРС в лейкоцитах крови определяли методом гнездовой ПЦР с использованием разработанной тест-системы. По результатам анализа коровам присваивали статус ВЛКРС + или ВЛКРС -. Показано увеличение доли особей со статусом ВЛКРС + с 28,5 % среди коров в 1-ю лактацию до 36,1 % у животных в 3-ю лактацию. Установлена достоверно более высокая степень инфицированности ВЛКРС (на 9,0-21,7 %) у коров 1-й лактации со средними (в пределах X ср.±s) и высокими (более X ср.+s) продуктивными показателями (удой, содержание жира и белка в молоке, выход молочного жира и белка) по сравнению с таковой в группах с низкими (менее X ср.-s) продуктивными характеристиками. Анализ данных по отдельным показателям продуктивности выявил наибольшие различия между группами с неодинаковым выходом молочного жира (18,3-21,7 %, p + из разных генеалогических линий установлена тенденция к повышению большинства продуктивных показателей (удой, содержание жира в молоке, выход молочного жира и белка) по сравнению с таковыми у коров ВЛКРС -.

Вирус лейкоза крупного рогатого скота, днк-диагностика, молочная продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142133360

IDR: 142133360 | УДК: 636.2.034:636.08.003:578.82/.83:577.2.08

Текст научной статьи Распространение вируса лейкоза крупного рогатого скота у коров черно-пестрой породы с разной молочной продуктивностью

Селекция крупного рогатого скота на повышение молочной продуктивности обусловливает изменения в состоянии здоровья животных (1). Рост молочной продуктивности ведет к увеличению доли доступной энергии, используемой на синтез молока. Вследствие этого складывается отрицательный баланс энергии, для покрытия которого используются резервы организма, что, в свою очередь, служит причиной частичной потери кондиций. Такую особенность обмена веществ, связанную с усиленным синтезом и секрецией молока у высокопродуктивных коров, называют метаболическим грузом, а обусловленное им нарушение некоторых энергетических процессов, влияющих, в частности, на воспроизводство и состояние здоровья, — метаболическим стрессом (2). Метаболический стресс, ассоциированный с лактацией, влияет на характер иммунного ответа, что было подтверждено K. Kimura с соавт. (3), наблюдавшими изменение распределения лейкоцитов у мастэктомированных коров голштинской породы по сравнению с нормально лактирующими. Изменение иммунного профиля у высокопродуктивных коров связывают с их повышенной чувствительностью к заболеваниям (4-9). Так, показана положительная генетическая корреляция между величиной удоя и чувствительностью к маститам, которая варьировала от 0,24 до 0,55 (5). K.L. Ingvartsen с соавт. (9) установили нежелательные генетические корреляции между удоем и частотой возникновения кетозов (0,26-0,65), кист яичников (0,23-0,42), маститов (0,15-0,68), проявлением хромоты (0,24-0,48). С ростом молочной продуктивности связывают широкое распространение лейкоза среди молочного

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, государственный контракт № 16.М04.11.0018 и шифр заявки 2012-1.4-12-000-1016-008. При проведении исследований использовано оборудование ЦКП «Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных» ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии.

скота. У коров голштинской породы канадской селекции, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) в латентной стадии, отмечено повышение удоя по сравнению с таковым у серонегативных животных (10). Установлен более высокий генетический потенциал коров, инфицированных ВЛКРС, по удою, который для животных, находящихся в стадии персистентного лимфоцитоза, составил +204 кг, для гематологически нормальных — +136 кг относительно показателя у серонегативных особей (11). На выборке коров черно-пестрой породы показана тенденция к увеличению ряда продуктивных характеристик у первотелок — носителей ВЛКРС по сравнению с аналогичными показателями у животных, для которых вирусоносительство не выявлено (12).

Целью настоящей работы было изучение связи между вирусоноси-тельством по ВЛКРС и молочной продуктивностью в стаде высокопродук- тивных коров в зависимости от срока продуктивного использования.

Методика . Исследования проводили на голштинизированных коровах черно-пестрой породы из одного стада. У животных с законченной лактацией (382 особи — 1-я, 253 — 2-я и 197 — 3-я лактация) отбирали образцы крови. Наличие провирусной формы ВЛКРС в лимфоцитах крови определяли методом гнездовой ПЦР с использованием разработанной нами высокочувствительной тест-системы, позволяющей проводить скрининг на вирусоносительство по ВЛКРС. По результатам анализа особям присваивали статус ВЛКРС + (коровы-носители) или ВЛКРС - . Показатели молочной продуктивности (удой за 305 сут лактации, кг; содержание жира в молоке, %; содержание белка в молоке, %) определяли согласно данным зоотехнического учета; выход молочного жира и белка (кг) вычисляли, умножая величину удоя (кг) на содержание соответственно жира и белка в молоке (%) и деля это значение на 100. В зависимости от полученных значений животных разделили на три группы: с низкой (менее среднего значения за вычетом стандартного отклонения — < X ;р . -о ), средней (в пределах стандартного отклонения от среднего — X ;р . ± о ) и высокой (превышение среднего более чем на стандартное отклонение — > Х^+ о ) продуктивностью.

Статистическую обработку данных осуществляли по общепринятым методикам (13), используя программное обеспечения MS Excel.

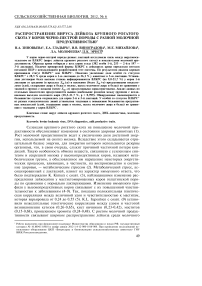

Рис. 1. Доля носителей вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) в группах голштинизированных черно-пестрых коров по лактациям. Горизонтальная черта — доля носителей в среднем по стаду.

Результаты . Сравнение носи-тель-ства по ВЛКРС (рис. 1) у животных в разные сроки продуктивного использования показало увеличение доли особей ВЛКРС + с увеличением номера лактации: среди закончивших 2-ю и 3-ю она была соответственно на 4,3 и 7,6 % выше, чем в группе коров с завершившейся 1-й лактацией.

Проведенные исследования не выявили достоверных различий между статусом коров по ВЛКРС и их принадлежностью к генеалогической линии. Поэтому анализ связи между ви-русоносительством и показателями про дуктивности проводили на всей выборке без учета линейной принадлежности особей.

Анализ показал, что сформированные группы коров, завершивших 1-ю лактацию (табл. 1), достоверно различались по анализируемым пока- зателям молочной продуктивности (р < 0,999). Кроме того, у коров, отнесенных к группе с низким удоем, содержание жира в молоке было достоверно меньше, чем аналогичный показатель в группах со средним и высоким удоем (соответственно -0,11 и -0,12 абс.%, р < 0,99).

1. Значения показателей по группам молочной продуктивности у голштинизи-рованных черно-пестрых коров одного стада в 1-ю лактацию

|

Показатель |

Группа по продуктивному показателю |

||

|

< X ,р -а | |

X ;р ±а | |

> X ,р. + а |

|

|

Удой, кг3 |

4569±50*** |

6053±33*** |

7731±68*** |

|

Число голов, n |

59 |

265 |

58 |

|

Жир, % |

3,90±0,04* |

4,01±0,03* |

4,02±0,04* |

|

Молочный жир, кг |

178,0±2,7*** |

242,5±2,0*** |

311,3±4,9*** |

|

Белок, % |

3,13±0,02 |

3,13±0,01 |

3,10±0,02 |

|

Молочный белок, кг |

142,6±1,7*** |

189,6±1,2*** |

239,7±2,4*** |

|

Жир, %а |

3,45±0,01*** |

3,98±0,01*** |

4,61±0,02*** |

|

Число голов, n |

67 |

253 |

58 |

|

Удой, кг |

5918±97 |

6130±69 |

6004±116 |

|

Молочный жир, кг |

204,4±3,5*** |

244,4±2,9*** |

278,2±5,8*** |

|

Белок, % |

2,97±0,01*** |

3,15±0,01*** |

3,21±0,03*** |

|

Молочный белок, кг |

176,2±3,0*** |

192,7±2,1*** |

192,7±3,6*** |

|

Молочный жир, кга |

173,1±1,7*** |

242,2±1,7*** |

318,6±3,8*** |

|

Число голов, n |

63 |

258 |

61 |

|

Удой, кг |

4709±62*** |

6091±41*** |

7440±99*** |

|

Жир, % |

3,69±0,03*** |

3,99±0,02*** |

4,30±0,04*** |

|

Белок, % |

3,06±0,02 |

3,15±0,01 |

3,12±0,02 |

|

Молочный белок, кг |

143,8±1,6*** |

191,4±1,3*** |

231,5±3,3*** |

|

Белок, %а |

2,88±0,01 *** |

3,12±0,01*** |

3,42±0,01*** |

|

Число голов, n |

60 |

264 |

58 |

|

Удой, кг |

6093±131 |

6131±64 * |

5824±116 * |

|

Жир, % |

3,74±0,06 *** |

3,99±0,02 *** |

4,30±0,04 *** |

|

Молочный жир, кг |

228,7±6,6 |

245,0±3,0 |

247,5±3,6 |

|

Молочный белок, кг |

176,0±3,8 |

191,1±2,0 |

199,3±4,0 |

|

Молочный белок, кг3 |

143,1±1,4*** |

190,0±1,0*** |

241,9±1,9*** |

|

Число голов, n |

68 |

253 |

61 |

|

Удой, кг |

4694±57*** |

6076±36*** |

7634±77*** |

|

Жир, % |

3,82±0,04*** |

4,02±0,02*** |

4,06±0,04*** |

|

Молочный жир, кг |

178,8±2,6*** |

243,9±1,9*** |

310,9±4,6*** |

|

Белок, % |

3,06±0,02** , *** |

3,13±0,01** |

3,17±0,02*** |

Примечание. а — признак, на основании которого коров относили к соответствующей группе. *, ** и *** Соответственно р < 0,99; р < 0,995 и р < 0,999.

Достоверными различиями по удою были обусловлены достоверные различия по количеству молочного жира (р < 0,999) и белка (р < 0,999). Сравнивая продуктивные показатели по группам коров с неодинаковым содержанием жира в молоке, следует также отметить достоверные различия по выходу молочного жира (р < 0,999). При этом у особей из группы с низким содержанием жира в молоке содержание белка в молоке оказалось достоверное меньше (р < 0,999), чем у животных из других групп, и, как следствие, регистрировался более низкий выход молочного белка (р < 0,999). Анализ продуктивных показателей для групп коров с разным выходом молочного жира (р < 0,999) показал, что наблюдаемые различия обусловлены как неодинаковым удоем (р < 0,999), так и разницей в содержании жира в молоке (р < 0,999). Кроме того, достоверные различия по удою между группами при незначительных изменениях в содержании белка стали причиной достоверных различий по выходу молочного белка (р < 0,999). Группы коров с неодинаковым количеством белка в молоке (р < 0,999) также достоверно различались по содержанию жира в молоке (р < 0,999). Такие различия при несущественных колебаниях величины удоя по группам привели к достоверным различиям в выходе молочного белка и жира, причем группы животных с более высоким выходом молочного белка (р < 0,999) характеризовались повышенным выходом молочного жира (р < 0,95). При неодинаковом выходе молочного белка (р < 0,999) наблюдаемые различия были в большей степени обусловлены разницей в удое (р < 0,999). Неоди- наковый удой, а также достоверно меньшее содержание жира в молоке у коров с низким выходом молочного белка обусловливали достоверность различий между группами по выходу молочного жира (р < 0,999). Аналогичные закономерности отмечались при сравнении групп с высокой, средней и низкой продуктивностью среди животных, завершивших 2-ю и 3-ю лактации (данные не приведены).

2. Доля (%) носителей вируса лейкоза крупного рогатого скота среди гол-штинизированных черно-пестрых коров одного стада в 1-ю лактацию в зависимости от группы по молочной продуктивности

|

Показатель |

X ср. |

а |

Группа по продуктивному показателю, % |

||

|

< X :р. -а | |

X :р. ±а | |

> X ;р. + а |

|||

|

Удой, кг |

6079 |

1019 |

16,9±4,9* , ** |

29,4±2,8* |

36,2±6,3** |

|

Жир, % |

3,99 |

0,39 |

19,4±4,8 * |

30,4±2,9* |

30,6±5,9 |

|

Молочный жир, кг |

243,0 |

48,8 |

12.7±4.2***, **** |

31,0±2,9**** |

34,4±6,1*** |

|

Белок, % |

3,13 |

0,18 |

21,7±5,3 |

30,7±2,8 |

25,9±5,8 |

|

Молочный белок, кг |

189,9 |

32,3 |

17,6±4,6* , ** |

30,3±2,9** |

32,8±6,0* |

|

*, **, *** и **** Соответственно р < 0,95; р < |

0,98; р < 0,995 и р < 0,999. |

||||

В 1-ю лактацию при оценке вирусоносительства в группах с неодинаковой молочной продуктивностью (табл. 2) обнаружилось, что среди животных со средними и высокими продуктивными показателями доля имеющих статус ВЛКРС + достоверно выше (на 9,0-21,7 %), чем среди коров с низкими показателями. Анализ по отдельным продуктивным показателям выявил наибольшие различия между группами коров с разным выходом молочного жира: при низком выходе доля вирусоносителей была на 18,3 % меньше (р < 0,999), чем при среднем, и на 21,7 % меньше (р < 0,999), чем среди животных с высоким выходом молочного жира. Достоверных различий в степени инфицированности ВЛКРС между группами коров с неодинаковым содержанием белка в молоке выявлено не было, в то время как по показателю выхода молочного белка отмечалось уменьшение доли вирусоносителей на 12,7 % (р < 0,98) и 15,2 % (р < 0,95) в группе животных с низким выходом белка по сравнению с особями, у которых этот показатель соответственно средний и высокий. По всей видимости, выход молочного жира — признак, на проявлении которого в наибольшей мере сказываются различия в величине метаболического груза (который, соответственно, наиболее полно их характеризует) и, как следствие, в степени метаболического стресса.

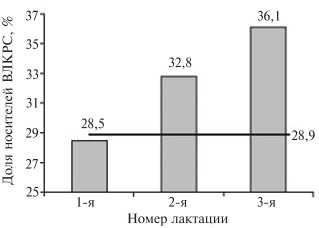

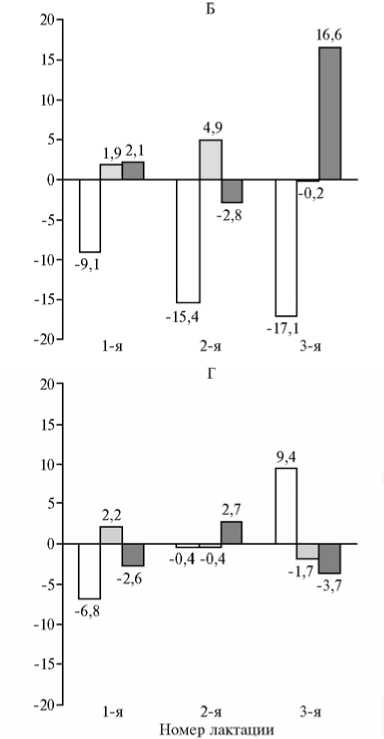

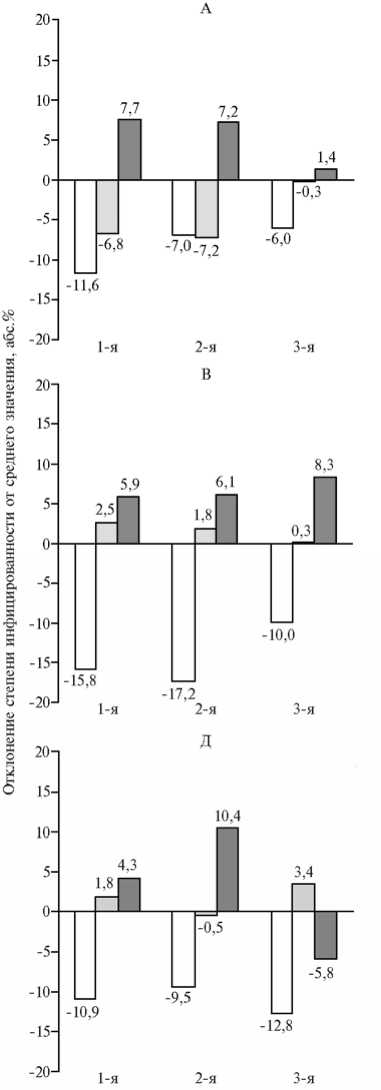

Выявленные закономерности в большинстве случаев сохранялись для коров 2-й и 3-й лактаций (рис. 2).

Так, доля носителей ВЛКРС в группах коров с низким и средним удоем оказалась ниже, в группе с высоким удоем — выше среднего значения для соответствующих лактаций (см. рис. 2). В то же время при соотнесении распространенности вирусоносительства с такими продуктивными качествами, как содержание жира в молоке и выход молочного жира, наблюдалось иное распределение: среди животных с низкими продуктивными показателями отмечали снижение доли особей со статусом ВЛКРС+, со средними и высокими — превышение по сравнению со средним значением по всей выборке для соответствующей лактации. Различия по степени распространения ВЛКРС между группами коров с неодинаковым содержанием белка в молоке были наименее выражены. Выход молочного белка, использованный в качестве критерия, не позволил выявить однозначной зависимости между этим продуктивным показателем и вирусоно-сительством в разные лактации. Так, если у животных 1-й и 2-й лактаций с увеличением выхода молочного белка отмечалась тенденция к повышению доли носителей ВЛКРС, то у коров 3-й лактации такая тенденция не прослеживалась. Приведенные выше данные подтверждают, что состояние метаболического стресса в большей степени определяется усиленным синтезом молочного жира. С увеличением числа лактаций различия по степени инфицированности ВЛКРС между группами сглаживаются, что может быть вызвано повышением средней величины продуктивных показателей и, как следствие, возрастанием доли коров, находящихся в состоянии метаболического стресса (в том числе в группе с низкой продуктивностью).

Рис. 2. Изменение («+»/« - ») доли вирусоносителей по ВЛКРС (вирус лейкоза крупного рогатого скота) относительно среднего значения по всей выборке для соответствующей лактации в группах голштинизированных чернопестрых коров из одного стада в зависимости от молочной продуктивности: А — удой, кг; Б — содержание жира в молоке, %; В — выход молочного жира, кг; Г — содержание белка в молоке, %; Д — выход молочного белка, кг; а, б, в — соответственно группы с низким (< Х ср . а ), средним ( Х р . ± а ) и высоким (> X :р.+ ° ) продуктивным показателем.

Номер лактации

Учитывая влияние происхождения на молочную продуктивность коров, мы проанализировали продук тивные показатели у животных с неодинаковым статусом по ВЛКРС внутри генеалогических линий (использовали три представленные наибольшим числом голов) — Вис Бэк Айдиал (ВБА, n = 175), Монтвик Чифтейн (МЧ, n = 76) и Рефлекшн Совернг (PC, n = 110) (табл. 3).

3. Показатели молочной продуктивности в 1-ю лактацию у голштинизиро-ванных черно-пестрых коров из разных генеалогических линий в зависимости от статуса по вирусу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС)

|

Показатель |

Генеалогическая линия |

ВЛКРС + |

ВЛКРС - |

||

|

n |

1 X :р. + M x |

n |

1 X :р. ± M x |

||

|

Удой, кг |

ВБА |

50 |

6233+125 |

125 |

6008+90 |

|

МЧ |

24 |

6074+158 |

52 |

5774±140 |

|

|

РС |

29 |

6506±219 |

81 |

6066+120 |

|

|

Жир, % |

ВБА |

50 |

4,05±0,06 |

125 |

3,93+0,04 |

|

МЧ |

24 |

4,11+0,07*** |

52 |

3,88+0,04*** |

|

|

РС |

29 |

4,00±0,08 |

81 |

4,09+0,04 |

|

|

Молочный жир, кг |

ВБА |

50 |

251,9±5,7* |

125 |

237,1+4,6* |

|

МЧ |

24 |

250,0±8,2** |

52 |

224,2+6,1** |

|

|

РС |

29 |

261,2±11,5 |

81 |

248,2+5,3 |

|

|

Белок, % |

ВБА |

50 |

3,15±0,02 |

125 |

3,11+0,02 |

|

МЧ |

24 |

3,12±0,03 |

52 |

3,12+0,02 |

|

|

РС |

29 |

3,08±0,03 |

81 |

3,17+0,02 |

|

|

Молочный белок, кг |

ВБА |

50 |

195,6±3,7 |

125 |

186,8+2,9 |

|

МЧ |

24 |

189,0±4,8 |

52 |

179,7+4,4 |

|

|

РС |

29 |

200,0±6,8 |

81 |

192,3+3,9 |

|

|

Примечание. ВБА, МЧ и РС — соответственно |

линия Вис Бэк Айдиал, Монтвик Чифтейн и Реф- |

||||

|

лекшн Совернг. |

|||||

|

*, **, *** Соответственно p < 0,95; p < 0,98 и p < 0,99. |

|||||

Как следует из представленных результатов (см. табл. 3), наблюдалась тенденция к росту большинства продуктивных показателей (удой, содержание жира в молоке, выход молочного жира и белка) у коров 1-й лактации — носителей ВЛКРС. Наиболее выраженные различия отмечали по выходу молочного жира (для двух из трех анализируемых линий они были достоверными), что еще раз подтверждает наибольшую информативность этого показателя при оценке степени проявления метаболического стресса, обусловленного лактацией. Аналогичные тенденции выявили и для животных, завершивших 2-ю и 3-ю лактации.

Таким образом, приведенные данные убедительно демонстрируют связь между статусом по ВЛКРС (вирус лейкоза крупного рогатого скота) и молочной продуктивностью у коров 1-3-й лактаций: с увеличением удоя, содержания жира в молоке, выхода молочного жира и белка отмечается повышение степени инфицированности ВЛКРС, что, по-видимому, связано с изменениями в иммунном статусе высокопродуктивных коров вследствие метаболического стресса, обусловленного лактацией.