Распространенность диабетической нефропатии у детей и подростков в Кыргызской Республике

Автор: Терехова О.И.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Сахарный диабет представляет собой одну из глобальных проблем современности. Часто при недостаточно эффективном лечении диабет может значительно ухудшить жизнь пациентов, что приводит к ранней инвалидизации и преждевременной смерти из-за развития сосудистых осложнений. На сегодняшний день достоверно установлено, что диабетические осложнения не только чаще развиваются у пациентов, заболевших в детстве, но и имеют широкую распространенность среди детей подросткового возраста. Цель исследования - изучить распространенность диабетической нефропатии среди детей и подростков в Кыргызской Республике. Материалы и методы. Был обследован 131 ребенок, госпитализированный в отделение эндокринологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в период с января 2017 г. по декабрь 2018 г. с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Материалы и методы. Результаты обработаны методом вариационной статистики с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows v...

Дети и подростки, диабетическая нефропатия, сахарный диабет

Короткий адрес: https://sciup.org/14116373

IDR: 14116373 | УДК: 616.379.008.61 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-2-50-56

Текст научной статьи Распространенность диабетической нефропатии у детей и подростков в Кыргызской Республике

Введение. Сахарный диабет (СД) представляет собой одну из глобальных проблем современности. Он является самой распространенной эндокринной патологией у детей (60–70 % в структуре эндокринных заболеваний) [1, 2]. По данным Международной федерации диабета (IDF), в 2017 г. в мире насчитывалось 425 млн больных СД, а к 2040 г. их количество достигнет 642 млн [3]. По прогнозам ВОЗ, сделанным в 2000 г., число заболевших на планете к 2035 г. должно было составить 360 млн чел. Гигантская цифра была достигнута намного раньше: уже в 2011 г. [4, 5].

При недостаточно эффективном лечении СД может значительно ухудшить жизнь па- циентов, приводит к ранней инвалидизации и преждевременной смерти из-за развития сосудистых осложнений. Хроническая гипергликемия сочетается с повреждением различных органов, особенно нервной системы, почек и органа зрения [6, 7].

По данным эпидемиологических исследований, ежегодный прирост составляет 5–9 % от общего числа больных, причем каждые 15 лет число больных СД удваивается [8]. В Российской Федерации распространенность диабетической нефропатии (ДН) в начале XXI в. составляла 19 %, что отражало лишь регистрируемые данные (фактические наверняка превышали этот процент) [9, 10].

А уже в 2014 г., по данным Государственного регистра Российской Федерации, распространенность ДН при СД 1 типа составила в среднем около 30 % [11].

По распространенности заболевания с неуклонной тенденцией к росту, высокой частоте инвалидизации и смертности работоспособной части населения сахарный диабет занимает третье место после сердечнососудистых и онкологических заболеваний и стойко держит первое место среди причин развития слепоты и почечной недостаточности [12].

На сегодняшний день достоверно установлено, что диабетические осложнения не только чаще развиваются у больных, заболевших в детстве, но и имеют широкую распространенность среди детей подросткового возраста [13, 14].

Согласно данным эпидемиологических исследований, в случае развития сахарного диабета в детском возрасте продолжительность жизни составляет в среднем около 30 лет, т.е. 50 % от средней в популяции. У больных с более поздним началом диабета (после 20 лет) продолжительность жизни составляет в среднем около 70 % от таковой здорового человека [15].

В настоящее время эффективная первичная профилактика сахарного диабета отсутствует, а использование наиболее совершенных методов лечения и способов самоконтроля, направленных на достижение у больного состояния хронической нормогликемии, несмотря на связанные с этим значительные материальные и моральные затраты, не гарантирует стабилизации развития диабетических нарушений, не говоря уже об излечении.

Поэтому следует считать, что при существующих идеологических подходах проблема сахарного диабета еще долго будет сохранять свою актуальность. На сегодняшний день ясно, что сама острота создавшейся ситуации, обусловленная большим числом больных, неуклонным ростом заболеваемости, фатальностью развития осложнений, настойчиво требует рационального пересмотра существующих и разработки новых теоретических концепций, касающихся главных вопросов этиологии и патогенеза сахарного диабета и способствующих изысканию способов адекватной профилактики и лечения больных детей [16, 17].

В последние годы в Кыргызстане отмечается рост заболеваемости детей сахарным диабетом. В связи с этим возросло значение поздних осложнений диабета. Своевременное выявление специфических осложнений диабета на ранних стадиях позволило бы принять адекватные меры для профилактики их прогрессирования.

На сегодня отсутствуют данные о распространенности ДН у детей с СД 1 типа в Кыргызской Республике, что стало основным поводом для проведения данного исследования.

Цель исследования. Изучение распространенности диабетической нефропатии у детей и подростков в Кыргызской Республике.

Материалы и методы. Объектом исследования стал 131 ребенок в возрасте от 6 до 18 лет (средний возраст 11,4±2,3 года) с сахарным диабетом 1 типа, госпитализированный в отделение эндокринологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в период с января 2017 г. по декабрь 2018 г. Диагноз СД 1 типа верифицирован на основании общепринятых международных критериев, а диагноз ДН подтверждался на основании жалоб, биохимических анализов крови и трехкратного исследования суточной мочи на микроальбуминурию [18].

Материал обработан методом вариационной статистики на персональном компьютере с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows 6.0).

Результаты и обсуждение. Диабетическая нефропатия выявлена у 60 больных, что составляет 46 % от общего числа обследованных. Полученные данные полностью согласуются с результатами, представленными большинством зарубежных и отечественных авторов.

I и II стадии диабетической нефропатии установлены у 46 (77,6 %) пациентов, III и IV стадии – у 14 (22,4 %).

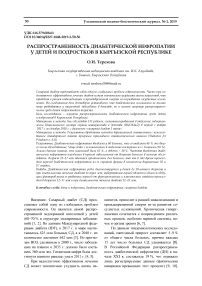

Чаще дети с осложнениями поступали в отделение из Бишкека (28 %), Чуйской

(28 %), Иссык-Кульской (17 %) и Таласской (14 %) областей, реже из Баткенской (3 %), Джалал-Абадской (3 %) и Нарынской (7 %) областей (рис. 1). Дети из Ошской области не были зарегистрированы. Скорее всего это было связано с тем, что в г. Ош есть специализированное детское эндокринологическое отделение.

Анализ данных показал, что мальчиков было 62 %, а девочек - 38 %. Следовательно, в дальнейшем мы можем рассматривать пол больного в качестве фактора риска развития ДН.

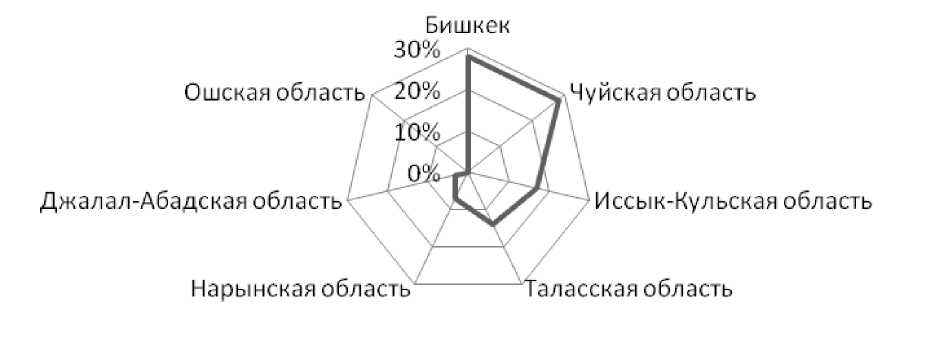

Частота выявления ДН находилась в прямой зависимости от возраста больного в мо мент обследования (рис. 2).

Чуйская область

Иссык-Кульская область аласская область

Бишкек зо%

Ошская область 20%

10%

Джалал-Абадская область \ \лАЛ

Нарынская область

Рис. 1. Распределение диабетической нефропатии по областям

Возраст в годах

общее количество больных с диабетической нефропатией

] количество больных с I-II стадиями ДН

sj количество больных с III-IV стадиями ДН

Рис. 2. Частота выявления ДН в зависимости от возраста больного к началу обследования

Как видно из рис. 2, у детей до 6 лет ДН не диагностировалась. В возрасте 7–12 лет ДН выявлялась в единичных случаях (26 %) и проявлялась в основном в виде микроальбуминурии без развития других клинических симптомов.

С увеличением возраста частота выявления диабетической нефропатии постепенно возрастала. Эти данные со всей очевидностью свидетельствуют о наличии прямой взаимосвязи между прогрессированием диабетической нефропатии и пубертатным периодом в развитии ребенка. По всей вероятности, пубертатный период в развитии ребенка можно отнести к одному из важных факторов риска развития или дальнейшего прогрессирования диабетических микроангиопатий у больных с манифестацией СД 1 типа в детском возрасте.

В дальнейшем прямо пропорционально увеличению возраста происходит рост числа больных с ДН. Следовательно, возраст больного является одним из факторов, влияющих как на развитие, так и дальнейшее прогрессирование диабетической нефропатии.

Возраст 15–17 лет является критическим для больного, так как именно в этот период его жизни происходит переход диабетической нефропатии из ее скрытой формы в клинически выраженные III и IV стадии.

Учитывая неоднородность имеющихся данных, а также отсутствие проспективных исследований, посвященных отдаленному прогнозу сахарного диабета у больных, заболевших в детском возрасте, нами изучено влияние длительности течения диабета на развитие ДН. Мы обнаружили наличие прямой достоверной зависимости между длительностью существования сахарного диабета и частотой выявления диабетической нефропатии. Так, у больных с длительностью заболевания до 6 лет ДН устанавливалась лишь в единичных случаях, причем при длительности до 3 лет она вообще не диагностировалась.

При длительности болезни от 7 лет и более происходил постепенный рост частоты выявления ДН от 13,4 до 44,3 %.

Таким образом, на основании приведенных выше данных можно сделать следующие заключения. Во-первых, диабетическая неф- ропатия развивается только у 40–44,3 % больных и напрямую зависит от возраста больных и длительности заболевания. Во-вторых, формирование диабетической нефропатии представляет собой довольно длительный и сложный процесс перехода от функциональных до клинически выраженных стадий. По-видимому, формирование диабетической нефропатии заканчивается к 16–20 годам существования сахарного диабета. Подобное заключение сделано на основании сравнения динамики изменений и под влиянием длительности болезни.

Для доказательства выдвинутого предположения обследованные больные были разделены на две группы в зависимости от тяжести диабетической нефропатии. За основной критерий тяжести ДН нами выбран уровень протеинурии, так как, во-первых, он является единственным признаком, который можно оценить количественно с момента манифестации сахарного диабета. Во-вторых, по мнению большинства исследователей, протеинурия наиболее точно отражает все патологические процессы, происходящие в почках при диабете. В-третьих, на основании этого показателя построены все существующие ныне классификации диабетической нефропатии. Протеинурия согласно общепринятой методике разделена на две степени тяжести в зависимости от количества белка в моче. Средняя степень протеинурии устанавливается при количестве белка в моче от 0,3 до 1,0 г/л/сут, тяжелая – больше 1,0 г/л/сут.

Мы сознательно не включили в группу больных с ДН пациентов с повышенным уровнем микроальбумина в моче по нескольким причинам:

-

1) на основании только повышенной микроальбуминурии нельзя с большой степенью достоверности установить диабетическую нефропатию без подтверждения диагноза другими методами исследования;

-

2) микроальбуминурия не может служить показателем тяжести процессов, происходящих в почках;

-

3) на основании определения микроальбумина в моче трудно судить о влиянии возраста и длительности заболевания на частоту выявления диабетической нефропатии.

Увеличение частоты выявления диабетической нефропатии происходит до 16–20 лет существования диабета. При этом отчетливо видно, что если при длительности диабета до 10–12 лет прирост количества больных с ДН происходит за счет выявления больных со средней и тяжелой степенями протеинурии, то после 12 лет существования болезни в структуре ДН начинает преобладать только ее тяжелая степень. Поэтому можно предположить, что при длительности заболевания 13–15 лет прирост частоты ДН происходит не за счет выявления новых ее случаев, а за счет развития у больных со средней степенью протеинурии клинических симптомов почечного специфического синдрома. Это подтверждается тем, что после 16 лет существования диабета резко уменьшается количество больных со средней степенью протеинурии и происходит заметное увеличение больных с тяжелой степенью протеинурии.

Выводы:

-

1. Диабетическая нефропатия установлена у 46 % больных с сахарным диабетом 1 типа.

-

2. Отмечается ряд общих закономерностей в развитии и проявлении диабетической нефропатии:

-

а) редко диагностируется у детей до 10-летнего возраста и с длительностью диабета до 3 лет;

-

б) пубертатный период является одним из ведущих факторов риска ее развития;

-

в) переход от функциональных к клиническим стадиям происходит в возрасте 12–17 лет и при длительности диабета 12–15 лет.

Список литературы Распространенность диабетической нефропатии у детей и подростков в Кыргызской Республике

- Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators: Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: Results of the HOPE study and MICROHOPE substudy. Lancet. 2000; 355: 253-259.

- Management of diabetes: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 2010.

- International Diabetes Federation. URL: http://www.diabetesatlas.org/ (дата обращения: 28.03.2018).

- Титова Л.Я. Основные направления совершенствования нефрологической и диализной помощи населению Иркутской области на 2009-2011 годы. Менеджер здравоохранения. 2008; 10: 43-48.

- Kern E.F., Erhard P., Sun W., Genuth S., Weiss M.F. Early Urinary Markers of Diabetic Kidney Disease: A Nested Case-Control Study From the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Am. J. Kidney Dis. 2010; 55 (5): 824-834.

- Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. Diabetes. 2005; 54: 1615-1625.

- Khaled A.A., Sekaran M., Ikram S.I. Type 2 diabetes and vascular complications: a pathophysiologic view. Biomedical Research. 2010; 21 (2): 147-155.

- Кошель Л.Б. Распространенность диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом в республике Татарстан. Сахарный диабет. 2004; 2. URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/sahamyy-diabet (дата обращения: 05.04.2018).

- Шестакова М.В. Диабетическая нефропатия: состояние проблемы в мире и в России. Сахарный диабет. 2001; 3. URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/saharnyy-diabet (дата обращения: 05.04.2018).

- National Kidney Disease Education Program. URL: http://nkdep.nih.gov/professionals/chronic_kidney_disease.htm (дата обращения: 05.02.2018).

- Шестакова М.В., Шамхалова М.Ш., Ярек-Мартынова И.Я. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, скринингу, профилактике и лечению хронической болезни почек у больных сахарным диабетом: проект. М.; 2014.

- Дедов И.И. Государственный регистр сахарного диабета: распространенность инсулинзависимого диабета и его осложнений. Проблемы эндокринологии. 1997; 43 (6): 10-13.

- Keane W.E., Eknoyan G. Proteinuria, albuminuria, risk, assessment, detection, elimination: a position paper of the National Kidney Foundation. Am. J. Kidney Diseases. 1999; 33: 1004-1011.

- Mohammadi-Karakani A., Asgharzadeh-Haghighi S., Ghazi-Khansari M., Hosseini R. Determination of urinary enzymes as a marker of early renal damage in diabetic patients. J. Clin. Lab. Anal. 2007; 21 (6): 413-417.

- Дедов И.И., Шестакова М.В. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом: приложение к журналу «Сахарный диабет» № 3, 2011. 5-е изд. М.; 2011.

- Орлова Г.М. Хронический гломерулонефрит у больных разных этнических групп. Материалы 6-й конференции Российского диализного общества и 8-го Международного нефрологического семинара. Нефрология и диализ. 2011; 13: 3: 359-360.

- Хамнуева Л.Ю. Сахарный диабет и почки: пособие для врачей. Иркутск: ГБОУ ВПО ИГМУ Министерства здравоохранения России; 2012. 54.

- Бова А.А. Хроническая почечная недостаточность и хроническая болезнь почек: соотношение терминов. Военная медицина. 2012; 1: 25-34.