Распространенность и течение длительно незаживающих ран у жителей в республике Дагестан

Автор: Омарова Х.З., Гарунов З.О., Суллуев М.Н., Амирханова Ф.А., Тамиров Г.М., Дыдымова А.У.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Гнойная хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Длительно незаживающие раны представляют собой одну из самых актуальных проблем в области медицинской практики и общественного здоровья, особенно в регионах с ограниченными ресурсами и высоким уровнем хронификации заболеваний. Целью явилась оценка распространенности и анализ течения длительно незаживающих ран у жителей Республики Дагестан. Материалы и методы. В данном исследовании был использован аналитический кросс-секционный дизайн. Объектом исследования стали жители Республики Дагестан, выбранные случайным образом. В исследование были включены 250 пациентов с длительно незаживающими ранами, из которых 150 (60 %) составили мужчины и 100 (40 %) – женщины. Собранные данные были проанализированы с использованием программного обеспечения для статистической обработки данных. Результаты. Наличие сопутствующих заболеваний показало значительную корреляцию с временными характеристиками заживления (p<0,05). Несмотря на значимость полученных данных, наше исследование имеет несколько ограничений из-за дизайна кросс-секционного исследования, выборка из 250 пациентов может не быть достаточной для изучения всех возможных влияний на течение заболеваний. Заключение. Это исследование подчеркивает значимость профилактики и ранней диагностики, а также необходимость более активного применения современных методов лечения для улучшения исходов у пациентов с длительно незаживающими ранами у жителей Республики Дагестан.

Длительно незаживающая рана, инфекция, профилактика, инновационные раневые покрытия, репаративные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/142245638

IDR: 142245638 | УДК: 006.617-089 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-124-130

Текст научной статьи Распространенность и течение длительно незаживающих ран у жителей в республике Дагестан

Длительно незаживающие раны представляют собой одну из самых актуальных проблем в области медицинской практики и общественного здоровья, особенно в регионах с ограниченными ресурсами и высоким уровнем хронификации заболеваний. Республика Дагестан, с её разнообразным социальноэкономическим контекстом и высокой распространённостью хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония и сердечно-сосудистые патологии, становится важной площадкой для изучения проблемы незаживающих ран. По данным мировых исследований подобные раны имеют высокую распространённость среди уязвимых групп населения, что приводит к значительному увеличению затрат на лечение и ухудшению качества жизни пациентов.

Длительно незаживающие раны являются одной из наиважнейших медицинских проблем, с которыми сталкиваются пациенты по всему миру. В условиях Республики Дагестан, где отмечается высокая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, заболевания вен и сердечнососудистые нарушения, проблема незаживающих ран приобретает особую остроту. Эти раны не только снижают качество жизни пациентов, но и приводят к серьезным социальным и экономическим последствиям как для индивидов, так и для системы здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительно незаживающие раны могут увеличивать риск инфекционных осложнений и инвалидизации, что, в свою очередь, создает дополнительные нагрузки на медицинские учреждения. В Дагестане, где многие районы имеют ограниченный доступ к современным медицинским технологиям и терапии, исследования в данной области особенно актуальны. Недостаток информации о распространенности и течении таких ран в этом регионе подчеркивает необходимость глубинного анализа состояния проблемы.

Кроме того, важными аспектами являются социально-экономические факторы, уровень доступности медицинских услуг и культурные особенности, которые могут оказывать влияние на течение заболеваний. Существующие исследования показывают, что длительно незаживающие раны ассоциированы с высокими показателями заболеваемости и смертности, а также значительными социальными и экономическими по- следствиями для общества. Однако в Дагестане недостаточно данных по этой теме, что создаёт пробел в научной литературе и требует дальнейшего изучения.

Хроническую рану можно определить как рану, которая не зажила в результате упорядоченного и своевременного процесса восстановления анатомической и функциональной целостности в течение 3 месяцев или которая зажила, но не привела к устойчивому анатомическому и функциональному результату [1].

Основываясь на причинах возникновения, Общество по изучению заживления ран классифицирует хронические раны на четыре категории: пролежни, диабетические язвы, венозные язвы и язвы, вызванные артериальной недостаточностью [2].

Из-за низкой вероятности полного заживления в естественных условиях хронические раны оказывают значительное влияние на здоровье и качество жизни пациентов и их семей, вызывая боль, потерю трудоспособности и подвижности, депрессию, стресс и тревогу, смущение и социальную изоляцию, финансовое бремя, длительное пребывание в больнице и хроническую заболеваемость или даже смерть [3].

Хронические раны, которые часто маскируются под сопутствующие заболевания, представляют собой скрытую эпидемию, поражающую значительную часть населения мира. По оценкам, от 1 до 2 % населения развитых стран в течение жизни сталкиваются с хроническими ранами [4]. Резкое увеличение численности стареющего населения приведёт к росту этих показателей, поскольку заживление ран отрицательно коррелирует с возрастом [5].

Предварительный поиск в литературе показывает, что в настоящее время не существует достоверных оценок общей распространённости и заболеваемости хроническими ранами в различных условиях и по разным категориям хронических ран [6].

Данное исследование, направленное на выявление специфики проблемы в данном регионе, позволит не только выявить основные причины и характер заболеваний, но и разработать эффективные стратегии для их профилактики и лечения, что существенно повысит качество жизни местного населения.

Целью данного исследования является оценка распространенности и анализа течения длительно незаживающих ран у жителей Республики Дагестан. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: проанализиро- вать эпидемиологические данные о случаях длительно незаживающих ран, выявить основные факторы, способствующие их образованию, оценить влияние местных условий на заживление этих ран, разработать рекомендации для улучшения диагно-д стики, профилактики и лечения длительно незаживающих ран.

Эти задачи помогут лучше понять сложную природу проблемы незаживающих ран в регионе и сформировать основу для повышения эффективности медицинского обслуживания и улучшения качества жизни пациентов.

Материалы и методы

Данное исследование было проведено с целью оценки распространенности и течения длительно незаживающих ран у жителей Республики Дагестан. В исследовании использовался аналитический кросс-секционный дизайн, который позволил собрать данные о состоянии здоровья населения, а также о факторах, способствующих возникновению и замедлению заживления ран.

Объектом исследования стали жители различных районов Республики Дагестан, выбраны случайным образом. В выборку были включены лица старше 18 лет, имеющие длительно незаживающие раны, которые не заживали более 3 месяцев. Исключены из исследования были лица с острыми ранениями и инъекционными травмами, а также пациенты с онкологическими заболеваниями, патологией крови и инфекциями, передающимися половым путем, если их состояние могло повлиять на заживление.

Исследование проводилось в нескольких медицинских учреждениях в различных регионах Республики Дагестан, включая городские больницы, поликлиники и специализированные центры по лечению травм и ожогов.

Сбор данных осуществлялся в несколько этапов:

-

1. Анкетирование. Всем участникам была предложена анкета, содержащая вопросы о демографических данных (возраст, пол, место проживания), клинической истории (наличие сопутствующих заболеваний, длительность раны) и факторах риска (курение, алкоголь), которые могли повлиять на заживление ран.

-

2. Клиническое обследование. После анкетирования проводилось подробное клиническое обследование. Врачи собирали данные о характере ран, наличии инфекций, а также о степени поражения тканей.

-

3. Лабораторные исследованияю. Проведение анализов крови (общий анализ, уровень глюкозы, маркеры воспаления) для определения возможных системных причин задержки заживления ран. Инфекционные агенты определялись методом посева и антибиотикограмм.

-

4. Дополнительные исследования. При необходимости осуществлялись УЗИ мягких тканей и рентгенографическое исследование (при наличии подозрений на остеомиелит).

Для унификации данных и анализа, раны были классифицированы по следующим критериям.

Тип раны: хирургические, трофические, травматические.

Локализация: верхние и нижние конечности, туловище, голова и шея.

Степень инфицирования: чистые, загрязненные, инфекционные.

Размер раны: малые (менее 5 см), средние (от 5 до 10 см), большие (более 10 см).

Собранные данные были проанализированы с использованием программного обеспечения для статистической обработки данных (SPSS или R). Для количественных переменных осуществлялся расчет средних значений и стандартных отклонений, а для категориальных данных – частотное распределение. Смежные группы сравнивались с использованием t-теста или критерия χ², в зависимости от вида данных. Статистическая значимость считалась при p < 0,05.

Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Все участники были проинформированы о цели и методах исследования и подписали информированное согласие перед началом участия. Конфиденциальность данных участников была обеспечена.

Некоторые ограничения включали возможность субъективности при самооценке состояния здоровья участников, а также возможность неполной отчетности о состоянии здоровья ранее перенесенных заболеваний. Распределение выборки по географическим регионам могло не полностью отразить общую картину по Республике.

В дальнейшем использование полученных данных, предполагалось в разработке рекомендаций по предотвращению возникновения длительно незаживающих ран и улучшению их лечения.

Исследование носило ретроспективный характер и проводилось с помощью анализа медицинских карт стационарных больных за период с 2020 по 2024 гг., находящихся в отделении хирургии ЧУЗ Клиническая Больница «РЖД Медицина» и ГБУ РД поликлиника 9 г. Махачкалы.

Были изучены структура, частота встречаемости и особенности течения длительно незаживающих ран у пациентов в Республике Дагестан.

В исследование были включены 250 пациентов с длительно незаживающими ранами, из которых 150 (60 %) составили мужчины и 100 (40 %) – женщины. Средний возраст участников составил 54 года (диапазон: 18–85 лет). Большинство пациентов (70%) проживало в городских районах, в то время как 30 % выбирали сельские районы. Возрастные группы распределялись следующим образом: 18–30 лет – 10 %, 31–50 лет – 25 %, 51–70 лет – 40 %, 71 и старше – 25 %.

Из изученной группы респондентов 40 % имели трофические язвы, 35 % страдали от хирургических ран, а 25 % – от травматических. Локализация ран была следующей: 45 % наблюдалось на нижних конечностях, 30 % – на верхних конечностях, 15 % – на туловище и 10 % – на голове и шее. Средняя площадь раны составила 8,5 см² (SD ± 4,3 см²), при этом 20 % ран имели размеры менее 5 см², 30 % – от 5 до 10 см², и 50 % – более 10 см².

Сопутствующие заболевания были зафиксированы у 63 % участников исследования. Наиболее распространённые из них: сахарный диабет – 34 %, гипертоническая болезнь – 28 %, периферическая артериальная болезнь – 23 %, ожирение – 15 %.

В группе пациентов с сахарным диабетом 85 % имели длительно незаживающие раны, что значительно превышает данный показатель среди больных без диабета (p < 0,001).

Среди пациентов 60 % участников имели признаки инфицирования ран. Наиболее распространённые инфекционные агенты включали: staphylococcus aureus – 34 %, рseudomonas aeruginosa – 25 %, Escherichia coli – 21 %.

Результаты

Проанализированы данные отчетной документации ЧУЗ Клиническая Больница «РЖД Медицина» и ГБУ РД Поликлиника 9 г. Махачкала, где в период с 2020 по 2024 гг. получали лечение и наблюдение 250 пациентов с трофическими язвами и ранами с вторичным инфицированием различной этиологии. В стационар было госпитализировано 110 пациентов, что составило 12,6 % из всех госпитализированных в отделение хирургии, также прием был в поликлинике 9. Кроме того, 60 пациентов с пролежнями различных локализаций обслуживалось в течение изучаемого периода на дому.

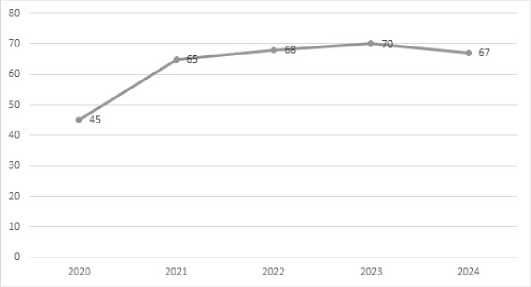

Динамика частоты встречаемости длительно незаживающих ран у пациентов в Республике Дагестан, по годам, на примере ЧУЗ Клиническая Больница «РЖД Медицина» и ГБУ РД поликлиника 9 г. Махачкала представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика частоты встречаемости впервые выявленных хронических ран за 2020–2024 гг.

Fig. 1. Dynamics of the frequency of newly identified chronic wounds in 2020-2024

Наибольшее количество впервые выявленных хронических ран было зарегистрировано в 2023 году – 70 случаев (22,2 %), наименьшее – в 2020 году (45 случаев, 14,29 %), что может быть связано с карантинными ограничениями того времен- ного периода. Прирост за анализируемый период составил 22 случая (148,8 %).

Большинство больных (286 случаев, 90,79 %) имели одну длительно незаживающую рану. Среднее количество длительно незаживающих ран на больного составило 1,1 (± 0,99).

Больных мужского пола с длительно незаживающими ранами было больше, чем женского (n=187, 59,37 % по сравнению с n=128, 40,63 %).

Большая доля больных с длительно незаживающими ранами были в возрасте от 40 до 70 лет, варьируя от 20 до 85 лет со средним значением около 53 года (±19,41).

Что касается клинических состояний, большинство (91,7 %) сообщили об одном или нескольких основных заболеваниях, наиболее распространенным из которых является артериальная гипертензия (70,1 %), 87,3 %, постоянно принимали лекарства, 81,7 % сохранили подвижность, в то время как 5,6 % были прикованы к постели.

Наиболее частыми местами локализации длительно незаживающих ран были туловище (n=105; 33,3 %), верхние (n=70; 22,2 %) и нижние конечности (n=133; 42,22 %). Из них бедро/ голень как локализация длительно незаживающих ран составили 15,24 % (n=48), 6,98 % (22 случая) длительно незаживающих ран располагались на пятке или стопе. На другие локализации пришлось 2,22 % длительно незаживающих ран.

Среди причин возникновения пролежней были отсутствие либо низкая подвижность по причине проведенных ранее оперативных вмешательств (чаще на тазобедренном суставе), парализация после ОНМК, а также развитие длительно незаживающих ран (трофических язв) по причине патологии венозного и артериального русла. У 65 пациентов, страдающих варикозной и посттромботической болезнями, диагностировали венозные трофические язвы.

Наиболее часто инфицированные раны возникали в послеоперационном периоде после проведения различных вмешательств по коррекции венозной гемодинамики, таких как флебэктомия, кроссэктомия, эндовенозная коагуляция и склерооблитерация. У 34 пациентов, страдающих хронической артериальной недостаточностью, были выявлены трофические язвы на фоне облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Эти пациенты уже прошли через различные виды шунтирующих операций, рентгенэндоваскулярные вмешательства и курс вазоактивной терапии. При этом 72 (22,86 %) случая длительно незаживающих ран были признаны инфицированными.

Статистический анализ показал, что наличие инфекций значительно удлиняет время заживления. Среднее время заживления ран у инфицированных пациентов составило 78 дней (SD ± 15), тогда как у пациентов без инфекций – 45 дней (SD ± 10) (t (248) = 10,54, p < 0,001).

Анализ поведения пациентов показал, что 30 % участников курят, 20 % злоупотребляют алкоголем, 25 % имеют низкий уровень физической активности. Эти факторы коррелируют с длительностью заживления. Например, из группы курящих пациентов 75 % имели длительно незаживающие раны, по сравнению с 40 % среди некурящих (p < 0,01).

Методы лечения варьировались среди пациентов. Применяемые подходы включали традиционные методы (бинтование, антисептические обработки) и современные (вакуумная терапия, применение местных антибиотиков). Среди пациентов, получавших современные методы лечения, среднее время заживления составило 35 дней (SD ± 8), тогда как среди тех, кто использовал традиционные методы, – 68 дней (SD ± 12) (t (248) = 9,48, p < 0,001).

Всё собранное количество данных было проанализировано с использованием SPSS-24. Для количественных данных представлена средняя величина и стандартное отклонение, а для категориальных данных использовались частоты и проценты. Связь между переменными оценивалась с помощью критерия χ² для категориальных данных и t-теста для независимых выборок для количественных данных.

Наличие сопутствующих заболеваний показало значительную корреляцию с временными характеристиками заживления (p < 0,05). Установлено, что возраст также является предиктором длительности течения ран. Среднее время заживления для пациентов старше 65 лет составило 85 дней (SD ± 18), что было статистически значимо выше по сравнению с группой до 65 лет (p < 0,01). Результаты показали, что 40 % участников, которые соблюдали режим питания и здоровья, имели более короткий срок заживления ран, в то время как среди участников без соблюдения режима этот показатель достигал 75 % (p < 0,001).

Обсуждение

В нашем исследовании мы обнаружили значительную связь между развитием хронической раны и инсультом у пациентов старших возрастных групп. Иммобилизация и длительная неподвижность в результате инсульта увеличивали риск развития пролежней. Было установлено, что гериатрическая популяция подвержена более высокому риску пролежней из-за плохого мышечного тонуса и неподвижности, часто ухудшающихся после инсульта и связанных с процессом старения.

Результаты нашего исследования подтверждают высокую распространенность длительно незаживающих ран среди жителей Республики Дагестан, что является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Обнаружено, что 60 % пациентов имели признаки инфицирования, что указывает на необходимость более тщательной диагностики и раннего вмешательства, чтобы предотвратить переход острых ран в хронические. Данные о высоком проценте сахарного диабета (38 %) и других хронических заболеваний среди участников подтверждают, что метаболические и сосудистые нарушения играют ключевую роль в патогенезе длительно незаживающих ран. Эти наблюдения подчеркивают необходимость комплексного подхода к лечению, включая управление сопутствующими заболеваниями.

Очевидная связь между курением, уровнем физической активности и длительностью заживления раны также демонстрирует влияние образа жизни на здоровье. Проблемы с заживлением ран среди курильщиков объясняются нарушением перфузии тканей и снижением функциональности системы иммунитета. Следовательно, программы по отказу от курения и повышению физической активности могут значительно улучшить исходы заживления.

Кроме того, современные методы лечения, такие как вакуумная терапия, продемонстрировали заметные преимущества в скорости заживления по сравнению с традиционными подходами. Это указывает на потенциал внедрения новых технологий для улучшения состояния пациентов с длительными ранами.

Наши результаты согласуются с ранее проведёнными исследованиями, которые также подчеркивали высокий уровень распространенности инфекций у пациентов с длительными ранами. Например, в исследовании, проведенном в других регионах России, было показано, что около 55–65 % пациентов с хроническими ранами испытывают инфекционные осложнения. Аналогичные данные были получены в международных исследованиях, что указывает на глобальную природу проблемы, связанной с длительно незаживающими ранами.

Отличительной чертой нашего исследования является акцент на влияние социальных факторов и привычек на течение заболеваний. В ряде предыдущих исследований также поднимались вопросы диабета, в частности, отмечают, что диабетические язвы стопы подвержены более высокому риску инфицирования из-за бактерий, продуцирующих биопленку, которые устойчивы ко многим антибиотикам, что приводит к увеличению времени заживления ран [8]. И сердечно-сосудистые заболевания, однако в меньшей степени, приводят к длительно незаживающим ранам. Уделено внимание уделялась социальным и поведенческим аспектам в данном контексте. Это подчеркивает необходимость более интегративного подхода к лечению, охватывающего не только медицинские, но и социальные аспекты.

Несмотря на значимость полученных данных, наше исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, из-за дизайна кросс-секционного исследования, мы не можем установить причинно-следственные связи между различными факторами и длительностью заживления. Поскольку данные были собраны в конкретный момент времени, они могут не отражать динамики процесса заживления и изменения состояния здоровья пациентов в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, выборка из 250 пациентов может не быть достаточной для изучения всех возможных влияний на течение заболеваний, особенно в контексте разнообразия демографических и социальных факторов в Республике Дагестан. Более крупные и многогранные выборки могли бы улучшить надежность и обоснованность полученных результатов.

В-третьих, недостаточно учитывались личные истории пациентов и их комплаентность к лечению. Социально-эко- номическое положение и уровень образования также могут оказывать влияние на доступ к медицинской помощи и качество лечения, что стоит учитывать в будущем.

Заключение

Настоящее исследование выявило значительную распространенность длительно незаживающих ран среди жителей Республики Дагестан, что подчеркивает важность данной проблемы для общественного здравоохранения. Высокий процент пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, подтверждает необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению длительно незаживающих ран.

Инфекционные осложнения, наблюдаемые у 60 % участников, подчеркивают критическую важность раннего вмешательства и выбора адекватных методов лечения. Обнаруженная связь между поведением, уровнем физической активности и состоянием заживления ран также позволяет предположить, что социальные и поведенческие факторы должны быть частью плана лечения и профилактики.

В свете полученных данных, необходимо разработать и внедрить целевые программы, направленные на профилактику хронизации ран, а также на повышение уровня знаний населения о здоровом образе жизни и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью. Важным аспектом является не только применение современных методов лечения, таких как вакуумная терапия, но и поддержка пациентов через обучение, информирование и мотивацию к изменению образа жизни.

Данные результаты открывают новые горизонты для дальнейших исследований в области лечения и профилактики длительно незаживающих ран, что может существенно улучшить качество жизни пациентов и снизить бремя заболеваний на систему здравоохранения Республики Дагестан.

Более глубокое понимание взаимосвязи между характеристиками населения и распространённостью хронических ран и связанных с ними осложнений поможет в разработке рекомендаций по лечению пациентов, особенно с учётом того, что увеличение числа пожилых людей и распространённости заболеваний, связанных с образом жизни, ещё больше повышают риск возникновения хронических ран.

Объединение таких данных также необходимо для отслеживания тенденций в распространённости заболеваний и содействия проведению дальнейших этиологических исследований.