Распространенность, клиническая картина и патоморфология поражения дистальных бронхов у больных ревматоидным артритом

Автор: Шеянов М.В., Чаиркин И.Н., Сулимов В.А.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Уточнить распростра- ненность, клиническую картину и патоморфоло- гию поражения дистальных отделов бронхиально- го дерева (бронхиолита) у больных ревматоидным артритом (РА). Материалы и методы. Обследовано 104 некурящих больных РА и 100 пациентов, не страдавших РА и хроническими заболеваниями органов дыхания. Выполнялись общеклиническое обследование, спирометрия, бодиплетизмогра- фия, исследование диффузионной способности легких (ДСЛ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) легких. У больной РА с карти- ной прогрессирующего бронхиолита произведена видеоторакоскопическая биопсия легкого. Результаты. Прямые и косвенные при- знаки бронхиолита выявлены при МСКТ легких у 36 (35 %) больных РА и 1 пациента контрольной группы (p

Ревматоидный артрит, бронхиолит, бронхиальная обструкция, мультиспиральная компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/143176985

IDR: 143176985

Текст научной статьи Распространенность, клиническая картина и патоморфология поражения дистальных бронхов у больных ревматоидным артритом

Поражения легких и нижних дыхательных путей (НДП) являются известным внесуставным проявлением ревматоидного артрита (РА). При РА описаны поражения органов дыхания на всех уровнях – от верхних дыхательных путей до париетальной плевры [1].

Активное использование легочной биопсии и появление новых методов медицинской визуализации с высокой разрешающей способностью, в том числе мультиспиральной компьютерной томографии легких (МСКТ), расширило возможности прижизненного выявления малосим-птомных поражений легких и НДП у больных РА и позволило существенно уточнить представления об их эпидемиологии и клинической картине. В полной мере сказанное относится к поражению дистальных отделов бронхиального дерева – бронхиолиту.

Целью настоящего исследования было уточнение распространенности и клинической картины поражений дистальных отделов бронхиального дерева (бронхиолита) у больных РА с использованием современных методов функциональной диагностики и медицинской визуализации, а также уточнение патоморфологии указанных поражений.

Материалы и методы. Обследовано

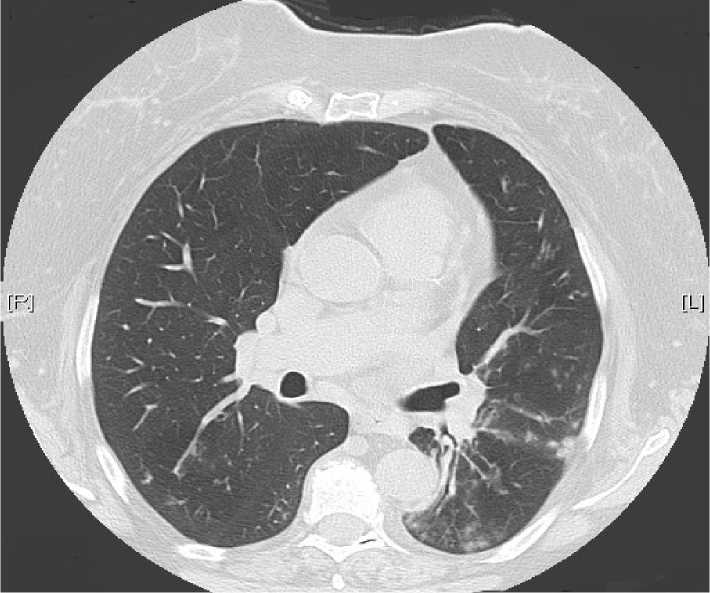

Рис. 1. Компьютерная томограмма легких больной РА 54 лет. Симптом «дерева с почками».

104 больных (14 мужчин и 90 женщин) с достоверным диагнозом РА на основании критериев Американской ревматологической ассоциации 1988 г. [2]. Средний возраст пациентов — 55,8 ± 14,7 года. Средняя продолжительность заболевания — 12,4 ± 8,6 года. Серопозитивный РА — 79 (76 %) больных, серонегативный — 25 (24 %). Активность РА согласно индексу DAS28 — 5,5 ± 1,4 (2,0 – 7,9) балла. Контрольную группу составили 100 пациентов (22 мужчины и 78 женщин) в возрасте 52,9 ± 14,4 года, не страдавших РА и хроническими заболеваниями органов дыхания.

У больных РА и пациентов контрольной группы выполнялись общеклиническое обследование, спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузионной способности легких (ДСЛ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) легких. У больной РА с клинической картиной прогрессирующего поражения дистальных бронхов произведена видеоторакоскопическая биопсия легкого.

Результаты и обсуждение. Прямые (центрилобулярные микроочаги, структуры типа «дерева с почками») и косвенные (участки «мозаичной перфузии», феномен «воздушной ловушки») признаки бронхиолита [3] выявлены при МСКТ легких в разных сочетаниях у 35 % больных РА

(n = 36) (рис. 1) и 2 % (n = 1) пациентов контрольной группы (p < 0,01).

Пациенты с МСКТ-признаками бронхиолита часто предъявляли жалобы на одышку (69 % случаев, n = 25), кашель (56 %, n = 20), отделение мокроты (56 %, n = 20), реже – на периодическое ощущение затрудненного дыхания (25 % случаев, n = 9). Однако указанные жалобы не были специфичными для лиц с поражением дистальных бронхов и не позволяли уверенно выделить их из общей группы больных РА. Характер и частота респираторных симптомов у больных РА с наличием и отсутствием МСКТ-признаков бронхиолита существенно не различались (p > 0,05).

Результаты МСКТ легких у больных РА позволяют считать вероятной причиной кашля и продук- ции мокроты у пациентов без признаков бронхиолита поражение проксимальных отделов НДП. Признаки деформирующего проксимального бронхита — утолщение стенки бронхов, деформация их просвета, формирование бронхоэктазов (БЭ) — выявлены у 38 % больных этой группы. Высокая частота сопутствующего поражения проксимальных бронхов была характерна и для пациентов с наличием МСКТ-признаками бронхиолита. Практически все они (n = 34, 94 %) имели утолщение стенки видимых при МСКТ бронхов либо формирование БЭ. Наличие структурных изменений крупных бронхов у пациентов с явлениями бронхиолита позволяет предположить, что при РА поражение бронхиол не является анатомически изолированным. По-видимому, бронхиолит у больных РА является частью диффузного воспалительно-склеротического поражения нижних дыхательных путей (обструктивного деформирующего ревматоидного панбронхита), последствиями которого становятся утолщение стенок и деформация просвета крупных бронхов, формирование БЭ и констрикция бронхиол с постепенным формированием малообратимой бронхиальной обструкцией (БО).

Аускультативная симптоматика у больных РА с явлениями бронхиолита была скудной. Лишь у одной больной с

(13 %) случаях (p = 0,11). Дистальный вариант БО имел место у 9 больных РА с МСКТ-признаками бронхиолита. Всего нарушения легочной вентиляции обструктивного типа выявлены у 19 (53 %) больных РА с картиной бронхиолита. У пациентов с поражением дистальных бронхов отмечались более низкие показатели объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) (84,0 ± 31,7 % против 99,1 ± 17,5 % у лиц без бронхиолита, p < 0,05). Степень снижения ОФВ1 у пациентов с отсутствием симптомов бронхиолита была минимальной (ОФВ1 ≥ 70 % от должного во всех случаях). Тяжелые вентиляционные расстройства имели место только у больных РА с поражением дистальных бронхов. Таким образом, присоединение бронхиолита может рассматриваться как важный механизм формирования и прогрессирования БО у больных РА.

Рестриктивные нарушения легочной функции выявлены у 3 (8 %) больных РА с картиной бронхиолита (общая емкость легких, ОЕЛ – 61,5 ± 9,4 %). Одновременно у всех этих пациентов имело место снижение ДСЛ (фактор переноса окиси углерода (II), DL, CO = 60,0 ± 14,0 %). У больных РА без поражения дистальных бронхов рестриктивные изменения выявлены в 8 (12 %) случаях (p > 0,05), снижение ДСЛ отмечено в 8 (12 %) случаях (p > 0,05). При МСКТ легких у боль- гистологически верифицированным диагнозом констриктивного бронхиолита в легких выслушивались сухие и крепитирующие влажные хрипы без существенного изменения перкуторного звука. Возможно, скудность аускультативной симптоматики является особенностью ревматоидного бронхиолита, хотя в литературных описаниях данного варианта поражений НДП при РА упоминается о наличии у больных влажных хрипов в легких [4].

Малообратимая БО выявлена у 10 (28 %) больных РА с картиной бронхиолита, в том числе умеренно тяжелая, тяжелая и крайне тяжелая БО (ОФВ1 < 60 % от должной величины) – у шести пациентов (17 %). У пациентов без признаков поражения дистальных бронхов БО выявлена в 9

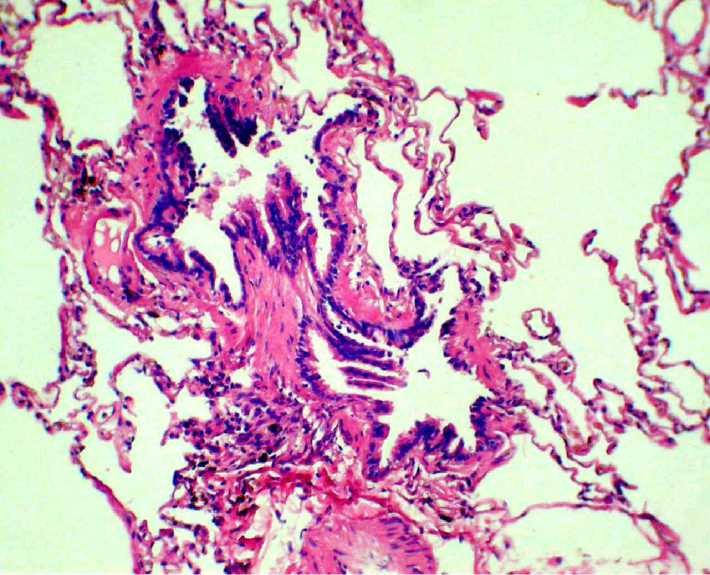

Рис. 2. Биоптат легочной ткани. Больной РА 45 лет. Деформация просвета бронхиол, полиповидные выросты из интрамуральной фиброзной ткани, склероз и лимфогистиоцитарная инфильтрация стенки бронхиол, инфильтрация в периваскулярной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.100.

ных РА с явлениями бронхиолита, рестрикцией и снижением ДСЛ выявлялись изменения по типу интерстициального легочного фиброза (линейные тяжи, сетчатость, изменения бронхососудистой архитектоники легких различной выраженности) [5], а также признаки поражения проксимальных бронхов. Сказанное позволяет говорить о наличии у таких пациентов одновременного многоуровневого поражения органов дыхания: поражения бронхиального дерева на всем протяжении и интерстициального поражения легких.

Полученные результаты свидетельствуют о распространенности малосимптомного течения бронхиолярных поражений у больных РА. У 11 (31 %) больных РА с МСКТ-картиной бронхиолита клинические проявления со стороны органов дыхания не выявлялись, еще у 10 (28 %) они были минимальными – периодический кашель, небольшая одышка при физической нагрузке (не выше градации 1 по MRC [6]) и/или изменения легочной функции по типу дистальной БО.

Морфологическая расшифровка поражения дистальных бронхов у больных РА оказалась возможной в одном из наблюдавшихся нами случаев. Микроскопическое исследование биоптата легочной ткани у больной РА 45 лет с малопродуктивным кашлем, прогрессирующей одышкой, тяжелой БО и признаками поражения дистальных отделов бронхиального дерева по данным МСКТ легких (центрилобулярные очаги, симптом «дерева с почками», феномен «воздушной ловушки») показало наличие хронического констриктивного бронхиолита (рис. 2). Данный гистологический вариант бронхиолита считается наиболее распространенным у больных РА [3]. Удовлетворительный клинический эффект (стабилизация показателей ФВД, значительное уменьшение выраженности кашля и одышки) был получен нами у пациентки на фоне комбинированной иммуносупрессивной терапии по схеме: азатиоприн 100 мг/сут + метилпреднизолон 12 мг/ сут + будесонид 1000 мкг/сут ингаляционно через небулайзер, а также ингаляционного применения бронхолитиков ( 2-агонистов и М-холинолитиков длительного и короткого действия).

Ввиду распространенности многоуровневого поражения легких и НДП, у больных РА оказалось затруднительным выявить и описать «клинический образ» бронхиолита. Частое малосимптомное течение и неспецифичность имеющихся у пациентов респираторных жалоб выдвигают на первый план в диагностике поражения дистальных бронхов у больных РА сочетание функциональных (исследование легочных потоков и объемов) и рентгеновских (МСКТ легких) методов. МСКТ легких, в частности, является наиболее чувствительным из инструментальных методов диагностики по- ражения НДП [7] и единственным неинвазивным методом выявления бронхиолита у больных РА [3, 7]. МСКТ также позволяет выявить сопутствующее поражение интерстиция и паренхимы легких [5], предоставляет важную информацию для исключения или подтверждения других легочных заболеваний, с которыми потребуется проведение дифференциального диагноза.

Результаты настоящего исследования заставляют пересмотреть точку зрения на бронхиолит как редкий и прогностически неблагоприятный вариант поражения НДП у больных РА [1, 3, 8]. Основываясь на данных МСКТ легких, бронхиолит можно было диагностировать у 36 (35 %) из 104 обследованных нами больных РА. Соответственно, распространенность этого варианта поражения НДП может достигать 350: 1000 некурящих пациентов.

Заключение. Бронхиолит является распространенным вариантом поражения НДП у больных РА. У пациентов с МСКТ-признаками бронхиолита часто выявляются кашель, продукция мокроты, одышка, ощущение затрудненного дыхания. Характерны нарушения легочной функции обструктивного типа, у части больных сохраняются нормальные функциональные показатели легких или имеет место рестрикция. У больных РА распространены малосимптомные формы поражения дистальных бронхов. В биоптате легкого больной РА с картиной прогрессирующего поражения дистальных бронхов выявлена патоморфологи-ческая картина хронического констриктивного бронхиолита.

Проявления бронхиолита закономерно сочетаются у больных РА с признаками поражения проксимальных бронхов, а также могут выявляться у лиц с симптомокомплексом интерстициального поражения легких, что отражает анатомическую непрерывность поражения легких и НДП у больных РА.

В связи с неспецифичностью клинических проявлений бронхиолита и многоуровневым характером поражения органов дыхания у больных РА, основную роль в диагностике бронхиолита играет МСКТ. При использовании данного метода признаки поражения дистальных отделов бронхиального дерева выявляются у 35 % пациентов.

У больных РА с прогрессирующим течением бронхиолита возможны стабилизация показателей ФВД и улучшение самочувствия на фоне иммуносупрессивной и бронхолитической терапии.

Список литературы Распространенность, клиническая картина и патоморфология поражения дистальных бронхов у больных ревматоидным артритом

- Brown K. K. Rheumatoid lung disease. Proc. Am. Thorac. Soc., 2007, 4, 443-448.

- Arnett F., Edworthy S., Bloch D. et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. ArthritisRheum., 1988, 31, 315-324.

- Ryu J. H., Myers J. L., Swensen S. J. Bronchiolar disorders. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2003, 168, 12771292.

- Homma S., Kawabata M., Kishi K., et al. Diffuse panbronchiolitis in rheumatoid arthritis. Eur. Respir J., 1998, 12, 444452.

- American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias.

- Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2002, 165, 277304. 6.Medical Research Council. Definition and classification of chronic bwronchitis for clinical and epidemiological purposes. Lancet, 1965, i, 775779.

- de Jong P. A., Muller N. L., Pare P. D., et al. Computed tomographic imaging of the airways: relationship to structure and function. Eur. Respir. J., 2005, 26, 140152.

- Geddes D. M., Corrin B., Brewerton D. A., et al. Progressive airway obliteration in adults and its association with rheumatoid disease. Q. J. Med. 1977, XLVI, 427444.