Распространенность симптомов дисфункции тазового дна среди женщин (по данным медико-социологического исследования)

Автор: Паузина О.А., Абаева О.П., Романов С.В., Евдокимова К.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявление распространенности среди женщин, работающих на предприятии крупного промышленного региона, симптомов, характерных для дисфункции тазового дна (ТД), и оценка влияния медико-социальных факторов на частоту их возникновения. Материал и методы. Респондентам (317 женщин от 20 до 69 лет) предлагалось оценить наличие наиболее распространенных симптомов дисфункции ТД по шкале из четырех уровней: никогда; несколько раз в месяц; несколько раз в неделю; практически ежедневно или каждый раз при наступлении события. Результаты. Непроизвольное подтекание мочи отмечено у 37,4±2,7%, слабый напор или прерывистая струя при мочеиспускании - у 20,0±2,2%, неприятные ощущения во время полового акта - у 19,9±2,2%, чувство сухости и дискомфорта во влагалище - у 13,6±1,9% участниц опроса. Обнаружена статистически значимая связь между частотой проявления симптома недержания мочи и возрастом, увеличением индекса массы тела, низкой физической активностью, наличием самостоятельных родов; между частотой проявления прерывистой струи при мочеиспускании, ощущением дискомфорта во влагалище и возрастом женщин; между частотой ощущения дискомфорта во влагалище и наличием физических нагрузок на производстве. Выводы. У женщин, работающих на промышленном предприятии, среди симптомов, характерных для дисфункции ТД, чаще всего встречается непроизвольное подтекание мочи. Учитывая связь частоты возникновения симптомов дисфункции ТД с возрастом и высоким индексом массы тела, именно данные группы пациенток приоритетно подлежат активному выявлению дисфункции ТД дна врачами - акушерами-гинекологами при проведении профилактических осмотров.

Дисфункция тазового дна у женщин, нарушение мочеиспускания, профилактические осмотры работников

Короткий адрес: https://sciup.org/149142572

IDR: 149142572 | УДК: 618.14-007.42

Текст научной статьи Распространенность симптомов дисфункции тазового дна среди женщин (по данным медико-социологического исследования)

1 Введение. Слабость и снижение тонуса мышц ТД является распространенной урогинекологической проблемой [1], которая возникает у 50% рожавших женщин [2] и негативно отражающейся на качестве их жизни [3]. Лечение дисфункции ТД представляет собой комплексный процесс, в который на основании типа и тяжести течения включают как нехирургические, так и хирургические методы [1, 4, 5], при этом оперативное лечение далеко не всегда приводит к полному выздоровлению [6, 7].

Врач — акушер-гинеколог может заподозрить наличие дисфункции ТД у женщин на основании наличия ряда характерных симптомов, к которым относятся нарушения мочеиспускания, дефекации и проблемы в сексуальной сфере [2, 4, 5], после чего для подтверждения диагноза требуется комплекс диагностических мероприятий [5]. Таким образом, активность врача — акушера-гинеколога по выявлению симптомов возможной дисфункции ТД, является важнейшим условием выявления данной патологии у женщин на начальных стадиях.

В связи с чем целью нашего исследования стало выявление распространенности среди женщин, работающих на предприятии крупного промышленного региона, симптомов, характерных для дисфункции ТД, и оценка влияния медико-социальных факторов на частоту их возникновения.

Corresponding author — Olga P. Abayeva

Тел.: +7 (910) 7925507

Материал и методы. Исследование проводилось по материалам анкетного опроса женщин, являющихся работниками промышленного предприятия г. Нижнего Новгорода — Научно-исследовательского института измерительных систем им. Ю. Е. Седакова. Анкета была составлена таким образом, чтобы иметь возможность оценить возможность влияния медико-социальных характеристик респондента на наличие и частоту возникновения наиболее характерных симптомов дисфункции ТД у женщин. К медико-социальным характеристикам относились возраст, рост, вес, временной интервал, прошедший со времени последних родов, наличие в анамнезе операции кесарева сечения, взаимосвязь работы с физическим трудом, уровень физической активности в повседневной жизни. Кроме того, исследовалась активность женщин в посещении врача — акушера-гинеколога. Среди симптомов, характеризующих возможное развитие дисфункции ТД, исследовались непроизвольное подтекание мочи, ощущение выпадения инородного тела из влагалища, неприятные ощущения и (или) посторонние звуки во влагалище при половом контакте, наличие прерывистой струи или слабый напор при мочеиспускании, чувство сухости, дискомфорта во влагалище. Каждый из симптомов опрошенной предлагалось оценить по частоте возникновения, для чего предлагалась шкала из четырех уровней: никогда; редко, то есть несколько раз в месяц; иногда, то есть несколько раз в неделю; часто, то есть практически ежедневно или каждый раз при наступлении события.

В опросе приняли участие 317 работниц предприятия, среди которых 9,1±1,6% относились

Результаты анализа статистической значимости взаимосвязи между медико-социальными факторами и частотой проявления симптомов, характерных для дисфункции тазового дна у женщин

Все женщины, принявшие участие в исследовании, имели детей, для 23,6±2,3% участниц исследования срок от последних родов составил от одного до пяти лет, 13,8±1,9% — от шести до десяти лет, для 18,5±2,2% — от 11 до 20 лет, 25,5±2,4% — от 21 до 30 лет, 18,6±2,2% — от 31 до 40 лет. У 14,5±2,0% женщин в анамнезе было кесарево сечение.

О минимальной физической активности на работе (преимущественное выполнение работы в положении сидя) заявили 61,2±2,7% участниц опроса; 25,2±2,4% отметили небольшую физическую нагрузку, которая не вызывает чувства усталости; 11,7±1,8% выполняют работу в условиях физической нагрузки средней интенсивности, вызывающей чувство усталости; доля женщин, труд которых связан с тяжелым физическим трудом, не имела статистической значимости. Уровень физической активности в повседневной жизни 44,4±2,8% опрошенных охарактеризовали как малоподвижный, 47,6±2,8% респондентов сообщили о наличии двух-трех тренировок еженедельно, остальные 8,0±1,5% женщин тренируются ежедневно.

Ни у одной из женщин на момент проведения опроса не была диагностирована дисфункция ТД.

Оценка статистической значимости различий полученных результатов ( p ) проводилась в программе Excel 2016 на основании расчета средней ошибки относительной величины и критерия χ2 с последующим определением его соотношения с критическим значением 0,05. Формат представления данных в статье — М±m , где М — среднее арифметическое, m — ошибка среднего арифметического.

Результаты. Результаты показали, что у части опрошенных женщин присутствуют симптомы, характерные для дисфункции ТД. Так, непроизвольное подтекание мочи редко (несколько раз в месяц) беспокоило 29,5±2,5% интервьюированных, иногда (несколько раз в неделю) — 7,9±1,5% опрошенных, группа женщин, отметивших наличие данного симптома ежедневно, не имела статистической значимости, тем не менее такие респонденты были.

20,0±2,2% участниц опроса указали, что редко (несколько раз в месяц) они отмечают слабый напор или прерывистую струю при мочеиспускании, доли женщин, отметивших наличие данного симптома несколько раз в неделю или ежедневно, не имели статистической значимости. Неприятные ощущения во время полового акта возникают несколько раз в месяц у 12,9±1,8% женщин, несколько раз в неделю — у 7,0±1,4% участниц опроса. Чувство сухости и дискомфорта беспокоит несколько раз в месяц 13,6±1,9% интервьюированных, с ощущением выпадения инородного тела из влагалища сталкивалась группа женщин, размер которой не имел статистической значимости.

Наряду с этим все женщины данного промышленного предприятия регулярно проходят периодические осмотры. Опрос показал то, что только 30,6±2,6% респондентов активно обращаются к врачу — акушеру-гинекологу с профилактической целью, помимо периодических осмотров, 32,5±2,6% делают это при наличии жалоб, остальные 34,1±2,7% считают для себя достаточным регулярное прохождение профилактических осмотров работников предприятия.

Результаты статистического анализа взаимосвязи медико-социальных факторов участниц исследования и частоты проявления симптомов, характерных для дисфункции ТД, представлены в таблице.

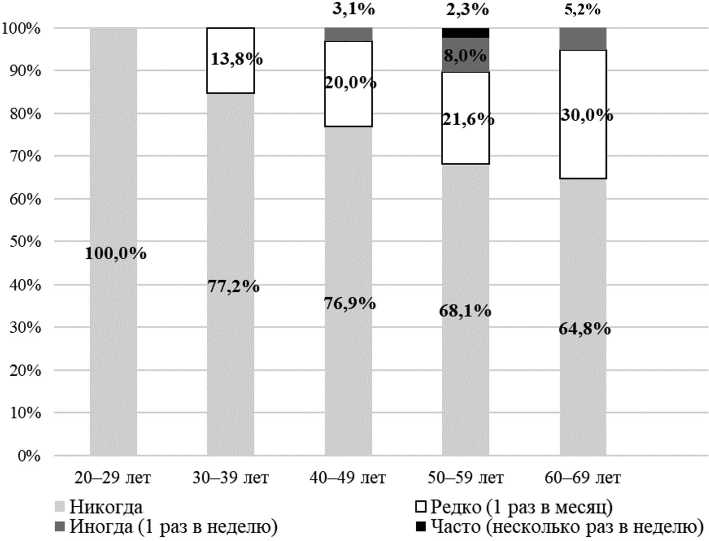

Статистический анализ показал приоритетное значение возраста женщины как фактора, имеющего взаимосвязь с наличием и частотой проявления симптомов дисфункции ТД. Так установлено нарастание частоты проявлений недержания мочи по мере перехода респондентов в более старшие возрастные группы (χ2=37,5 при критическом значении 5,99, p <0,001). В группе женщин в возрасте от 20 до 29 лет ни одна участница опроса не регистрировала симптома непроизвольного мочеиспускания; в возрастной группе от 30 до 39 лет 22,8±5,3% интервьюированных отметили наличие данного симптома один раз в месяц; в группе от 40 до 49 лет ежемесячно с проблемой непроизвольного мочеиспускания сталкивались уже 27,7±4,6% женщин, а 7,2±2,6% испытывали подобный дискомфорт еженедельно. Среди женщин от 50 до 59 лет более чем каждая третья участница опроса (34,1±4,9%) сообщила о ежемесячном проявлении данного симптома, 11,4±3,3% — обозначили наличие проявлений недержания мочи еженедельно, кроме того, были единичные респонденты с ежедневными проявлениями; в группе женщин от 60 до 69 лет

Распространенность появления симптома недержания мочи у женщин разных возрастных групп (% от числа женщин в данной возрастной группе)

только 48,0±8,1 % не сталкивались с симптомом непроизвольного подтекания мочи (рисунок).

С возрастом также было связано увеличение частоты проявления симптома прерывистой струи при мочеиспускании (χ2 =36,5 при критическом значении 5,99, p <0,001). Женщины моложе 30 лет, принявшие участие в нашем исследовании, не сталкивались с подобной проблемой, среди участниц исследования возрастной группы от 30 до 39 лет, 13,8±4,3% отмечали проявления прерывистой струи при мочеиспускании ежемесячно, в группе от 40 до 49 лет данный показатель составил 20,0±4,1%. В группе от 50 до 59 лет 21,6±4,2% опрошенных сталкивались с данным симптомом ежемесячно, 8,0±2,8% — еженедельно. Среди женщин старше 60 лет симптом прерывистого мочеиспускания беспокоит с разной частотой — 35,2±7,7% ответивших.

Дискомфорт, чувство сухости во влагалище было фиксировано единичными участницами опроса в возрасте от 20 до 39 лет. Среди женщин от 40 до 49 лет 12,4±3,4% отметили наличие данного симптома ежемесячно. В более старших группах с проявлениями данного дискомфорта сталкивались с разной частотой 15,5±3,9% женщин в возрасте от 50 до 59 лет и 26,0±7,1% участниц опроса старше 60 лет. Статистический анализ показал наличие статистической значимости возраста и проявлений данного симптома (χ2 =186,2 при критическом значении 5,99 p <0,001).

Статистически значимости при оценке взаимосвязи возраста женщин и симптомов частоты проявления ощущения инородного тела (χ2 = 0,88 при критическом значении 5,99, p =0,65) и неприятных ощущений при половом акте (χ2 = 2,25 при критическом значении 5,99, p =0,33) установлено не было.

В результате исследования удалось также установить значение такого фактора, как индекс массы тела: отмечено увеличение частоты симптомов непроизвольного мочеиспускания при увеличении индекса массы тела (χ2=25,5 при критическом значении

12,59, p <0,001). В группе с индексом массы тела 17,0-24,9кг/м220,0±3,4% женщин столкнулись с этой проблемой несколько раз в месяц, при увеличении индекса массы тела до 25-29,9кг/м2 данный показатель составил 37,5±3,8%. Наличие симптома непроизвольного мочеиспускания несколько раз в неделю в группе с индексом массы тела 17,0-24,9кг/м2 отметили 4,0±1,5% женщин, с индексом массы тела 25-29,9кг/м2-9,0±2,2% женщин.

Была установлена взаимосвязь индекса массы тела и частоты неприятных ощущений при половом контакте (χ2=12,96 при критическом значении 9,48, p =0,01). В группе женщин с индексом массы тела 17,0-24,9 кг/м214,7±3,0% участниц исследования отмечали данный симптом несколько раз в месяц, 12,5±2,8%, несколько раз в неделю. С увеличением индекса массы тела частота проявления симптома снижалась: 14,0±2,7%, женщин с индексом массы тела до 25-29,9кг/м2 неприятные ощущения при половом контакте беспокоили несколько раз в месяц, доля участниц из данной группы, отметивших подобный симптом несколько раз в неделю, не имела статистической значимости.

Статистически значимого влияния индекса массы тела на наличие симптома ощущения инородного тела во влагалище (χ2=0,20 при критическом значении 5,99, p =0,90), наличия слабого напора или прерывистой струи при мочеиспускании (χ2=8,21 при критическом значении 9,49, p =0,08), ощущения сухости и дискомфорта во влагалище (χ2=5,28 при критическом значении 12,59, p =0,51) не выявлено.

Отмечено влияние ряда медико-социальных факторов на появление симптома непроизвольного мочеиспускания. Так установлено снижение частоты проявлений недержания мочи у пациенток при наличии операции кесарева сечения в анамнезе (χ2 =15,75 при критическом значении 3,84, p<0,001). В группе женщин, которые имели кесарево сечение в анамнезе, 13,0±4,9% женщин столкнулись с проблемой непроизвольного мочеиспускания, а в группе, где у женщин были самостоятельные роды, данный симптом отмечали 43,0±3,4% женщин. Установлено также отрицательное влияние на частоту появления непроизвольного мочеиспускания выполнения работы, связанной с тяжелым физическим трудом (χ2=44,02 при критическом значении 5,81, p<0,001) и малоподвижного образа жизни (χ2=44,02 при критическом значении 7,82, p<0,001). Единственным медикосоциальным фактором, не оказывающим, по данным нашего опроса, влияния на наличие симптома недержания мочи, оказалась продолжительность периода, прошедшего после последних родов (χ2=0,20 при критическом значении 7,81, p =1,0).

Среди влияния изученных нами медико-социальных факторов на появление иных симптомов, характерных для дисфункции ТД, следует отметить взаимосвязь тяжести физического труда и дискомфорта во влагалище (χ2=10,34 при критическом значении 7,81, p =0,02).

Обсуждение. Клинические симптомы, характерные для дисфункции ТД, долгое время могут оставаться без должного внимания как самих женщин, так и врачей — акушеров-гинекологов [8]. В связи с чем промежуток времени между первыми проявлениями патологии и обращением к врачу может составить десять лет и более, причем прогрессирование симптомов оказывает негативное влияние на физическое, психологическое и социальное благополучие женщин [9]. Изложенное приводит к развитию высокого уровня физического и эмоционального стресса у женщин, снижению качества их жизни и производительности труда [9]. Результаты проведенного нами опроса подтверждают заключения о преимущественно позднем выявлении дисфункции ТД у женщин, поскольку при наличии клинических признаков, в том числе проявляющихся несколько раз в неделю, ни одна из участниц исследования не была обследована в связи с данной патологией. Между тем все женщины как работницы предприятия регулярно проходят профилактический осмотр, в программу которого в обязательном порядке входит посещение врача — акушера-гинеколога.

Наиболее распространенным симптомом, свидетельствующим о дисфункции мышц ТД у женщин, является неконтролируемое выделение мочи [10]. Согласно результатам нашего исследования, наличие непроизвольного подтекания мочи отметили более ⅓ опрошенных, а статистический анализ показал влияние на частоту проявления всех исследованных нами медико-социальных факторов (возраст, увеличение индекса массы тела, низкая физическая активность, самостоятельные роды, связь работы с физическим трудом), за исключением продолжительности периода после последних родов.

Как и другие исследования, посвященные данной медико-социальной проблеме, наши данные свидетельствуют о возрасте как о приоритетном факторе риска для развития симптомов, характерных для дисфункции ТД у женщин [3]. В то же время при преимущественном распространении данной патологии у рожавших женщин [1, 2] нами не установлена взаимосвязь наличия возможных симптомов дисфункции ТД и срока последних родов. Авторы ранее опубликованных работ в качестве фактора риска развития дисфункции ТД, включая пролапс тазовых органов, отмечают также повышение индекса массы тела [8]. Результаты нашего исследования установили повышение частоты непроизвольного мочеиспускания по мере возрастания индекса массы тела женщин, однако при этом, по данным анкетного опроса, нами отмечено снижение проблем пациенток в сексуальной сфере, что требует дальнейшего изучения.

Заключение. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что у женщин, работающих на промышленном предприятии, среди симптомов, характерных для дисфункции ТД, чаще всего встречается непроизвольное подтекание мочи, отмеченное более чем ⅓ участниц опроса. Учитывая статистически доказанное влияние на частоту возникновения симптомов дисфункции ТД таких медико-социальных факторов, как возраст и высокий индекс массы тела, именно данные группы пациенток приоритетно подлежат активному выявлению дисфункции ТД врачами — акушерами-гинекологами при проведении профилактических осмотров.

Список литературы Распространенность симптомов дисфункции тазового дна среди женщин (по данным медико-социологического исследования)

- Rovner ES. Pelvic organ prolapse: a review. Ostomy Wound Manage. 2000; 46 (12): 24-37.

- Maher C, Baessler K, Glazener CM, et al. Surgical management of pelvic organ prolapse in women: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn. 2008; 27 (1): 3-12.

- Doumouchtsis SK, Chrysanthopoulou EL. Urogenital consequences in ageing women. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013; 27 (5): 699-714.

- Hampton BS. Pelvic organ prolapse. Med Health R I. 2009; 92(1): 5-9.

- Weber AM, Richter HE. Pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol. 2005; 106 (3): 615-34.

- d'Altilia N, Mancini V, Falagario U, et al. Are two meshes better than one in sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse? Comparison of single anterior versus anterior and posterior vaginal mesh procedures. Urol Int. 2021; (26): 1-9.

- Mearini L, Nunzi E, Di Biase M, et al. Laparoscopic management of vaginal vault prolapse recurring after pelvic organ prolapse surgery. Urol Int. 2016; (97): 158-64.

- Лологаева M.C., Арютин Д.Г., Оразов М.Р. и др. Пролапс тазовых органов в XXI в. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2019; 7 (3): 76-82.

- Ремнёва О.В., Иванюк И.С., Гальченко А.И. Дисфункция тазового дна у женщин: современные представления о проблеме (обзор литературы). Фундаментальная и клиническая медицина. 2022; 7 (1): 92-101.

- Лукьянова К.Д., Михельсон А.А., Мелкозерова О.А. и др. Дисфункция тазового дна - старая проблема, требующая современных решений. Лечение и профилактика. 2020; 10(1): 66-72.