Распространённость метаболического синдрома и его основных компонентов при различных категориях гипергликемии

Автор: Аслонова Ш.Ж., Аслонова И.Ж.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Медицина и здоровье

Статья в выпуске: 4 (34), 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить распространённость основных компонентов метаболического синдрома при различных категориях гипергликемии. Методы исследования. Популяционные, клинические, инструментальные, биохимические, статистические. Результаты исследования. Получены новые данные о распространённости нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической кривой. Установлено, что все категории гипергли-кемии, в том числе и нарушение симпатоадреналовой фазы гликемичес-кой кривой, тесно связаны с основными компонентами МС. Данные иссле-дования об истинной распространённости основных компонентов МС могут служить базой для разработки и реализации лечебно-профилак-тических программ по выявлению и лечению МС. Применение коэффи-циентов гликемии является важным подспорьем в выявлении риска форми-рования компонентов МС у лиц с нормальными уровнями гликемии.

Гипергликемия, гиперлипидемия, метаболический синдром (мс), metabolic syndrome (мs)

Короткий адрес: https://sciup.org/140273119

IDR: 140273119

Текст научной статьи Распространённость метаболического синдрома и его основных компонентов при различных категориях гипергликемии

Введение . Начало XXI века ознаменовалось интенсивным изучением метаболического синдрома (МС). Под этим синдромом понимается сочетание многих факторов риска (ФР), однако, по мнению большинства авторов, основными компонентами МС являются: артериальная гипер-тензия (АГ), инсулинорезистентность (ИР) в виде сахарного диабета 2 типа (СД) или нарушения толерантности к глюкозе (НТГ), гиперли-пидемия, избыточная масса тела (ИМТ) или ожирение и, прежде всего, абдоминальное ожирение [1, 2, 3]. Основная проблема заключается в том, что среди лиц с МС отмечается очень высокая общая смертность и, прежде всего, смертность от сердечно- сосудистых заболеваний (ССЗ).

По данным различных авторов, при МС смертность от ССЗ более чем в 20 раз выше, чем без МС [2,4]. К пусковым механизмам МС большинство авторов относят инсулинорезистентность и вызываемую ею гиперин-сулинемию. На фоне гиперинсулинемии формируются и прогрессируют различные факторы риска (ожирение, АГ, дислипидемия и т.д.), а также развиваются различные заболевания или создаются предпосылки к их формированию.

Цель исследования . Изучить распространённость основных компонентов метаболического синдрома при различных категориях гипергликемии.

Методы исследования : С целью изучения распространен-ности МС и его основных компонентов при различных категориях гипергликемии было проведено эпидемиологическое исследование среди 793 человек, представляющих репрезентативную выборку мужчин и женщин г.Бухары, в возрасте 20-69 лет. С целью изучения динамики активности симпатоадреналовой фазы гликемической кривой через 5 лет после первичного скрининга были повторно обследованы лица, у которых на старте исследования имела место гипергликемия через 1 час после нагрузки глюкозой. В работе использованы диагностические критерии МС, рекомендованные Международной федерацией диабета (IDF) в 2006 г. Согласно этим рекомендациям, МС фиксировался при наличии у пациента следующих его компонентов: НТГ или сахарный диабет, ИМТ и ожирение или абдоминальное ожирение, АГ, гиперлипидемия. Согласно рекомендациям IDF, эти компоненты выявлялись по следующим критериям. Холестерин (ХС) и триглицериды (ТГ) определяли в венозной крови на анализаторе "Hospitex". При уровне ХС > 6,1 ммоль/л фиксировали гиперхолестеринемию (ГХ), а уровень ТГ > 1,7 ммоль/л принимали за гипертриглицеридемию (ГТГ). Абдоминальное ожирение (АО) фиксировалось при величине окружности талии для мужчин >94 см, а для женщин > 80 см. Избыточная масса тела определялась по Индексу Кетле (ИК) и рассчитывалась по формуле: вес (кг)/рост(м)². Уровни ИК от 25 до 29,9 оценивались как ИМТ, а уровни ИК ≥30 принимались за ожирение. Артериальная гипертензия (АГ) выявлялась при уровнях САД > 140 мм.рт.ст.

и ДАД > 90 мм.рт.ст. АГ фиксировалась также независимо от показателей АД, в случаях, когда пациент находился на антигипер-тензивнойтерапии в течение предшествовавших обследованию 2х недель. Состояние толерантности к глюкозе изучалось с помощью ораль-ного теста толерантности к глюкозе с определением глюкозы в капил-лярной крови на автоматическом глюкоанализаторе «GlucoDr». Уровни гликемии изучались натощак, а также через 1 и 2 часа после приема обследуемым 75 гр. глюкозы. Оценку показателей уровня глюкозы в крови проводили по критериям ВОЗ (WHO, 1999). Для оценки соотношения симпатоадреналовой и вагоинсулярной фаз изучались следующие коэффициенты гликемии: коэффициент Бодуэна - отношение гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой к уровню гликемии натощак. Этот коэффициент отражает активность симпатоадреналовой фазы гликемической кривой и в нашем исследовании он обозначен как гипергликемический коэффициент (ГиперГК); - коэффициент Рафальского отношение содержания глюкозы в крови натощак к уровню глюкозы через 2ч после нагрузки. Этот коэффициент отражает способность организма утилизировать поступившую в него глюкозу, т.е. активность вагоинсулярной фазы гликемической кривой (ПостГК). Наряду с этими коэффициентами мы ввели в исследование ещё один коэффициент гипогликемический коэффициент (ГипоГК). Он рассчитывается как отно-шение уровня гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой к уровню глюкозы через 2 часа после нагрузки глюкозой. Этот коэффициент отражает соотношение активности симпатоадреналовой и вагоинсуляр-ной фаз гликемической кривой. В классификации сахарного диабета, предложенной ВОЗ в 1966 году, наряду с гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой, предусматривалось также определение уровня гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой. Это было связано с тем, что гликемия через 1 час и гликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой отражают различные стороны углеводного обмена.

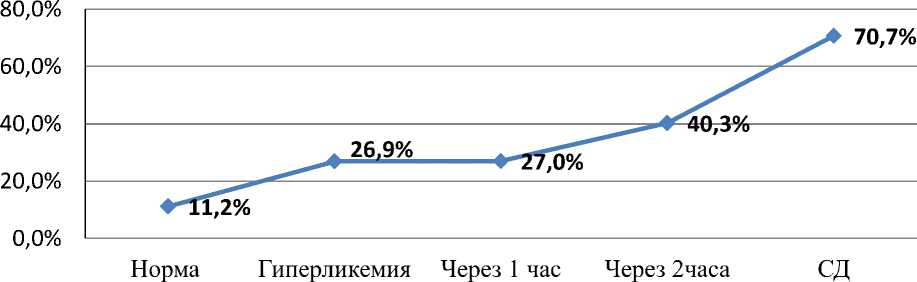

Полученные результаты: Согласно полученным данным (рис.1), среди лиц без гипергликемии частота АГ составляет 11,2%. При гипергликемии натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой АГ встречается более, чем

натощак

Рисунок 1. Частота АГ при различных категориях гипергликемииу каждого четвёртого пациента (26,9% и 27,0% соответственно) и превышает частоту АГ среди лиц с нормальной толерантностью к глюкозе в 2,4 раза. Среди лиц с гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой частота АГ достигает 40,3% и, практически в 4 раза превышает частоту АГ среди лиц без гипергликемии. Наибольшая частота АГ имеет место у больных СД, среди которых она встречается в 70,7% случаев.

Далее анализировалась частота ИМТ и ожирения среди лиц с различными категориями гипергликемии. Как оказалось (табл.1), при всех категориях гипергликемии имеет место более высокая частота ИМТ и ожирения.

Таблица 1.

Частота избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения среди лиц с различными категориями гипергликемии.

|

Частота в процентах |

||||

|

Норма ль-ный вес |

ИМ Т |

Ожир ение |

ИМТ+ ожирение |

|

|

Без |

72,23 |

22,5 ^----- |

5,23 |

27,77 |

|

Гипергликемия натощак |

42,31 |

30,7 7 * |

26,92 * |

57,69 ** |

|

Через 1 час |

42,77 |

32,7 -^---- |

24,53 -^--— |

57,23 *** |

|

Через 2часа |

17,91 |

26,8 -^---- |

55,22 -^^----- |

82,09 *** |

|

СД |

19,51 |

26,8 |

53,66 |

80,49 *** |

Примечание: В таблице отмечена достоверность различий показателей относительно группы без гипергликемии.

Выявлен факт – частота ИМТ у больных с гипергликемией через 1 час после нагрузки глюкозой оказалась выше, чем у лиц с нарушением гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой и у больных с СД. Причём, частота ИМТ у больных СД была несколько ниже, чем у лиц с гипергликемией натощак. Этот факт можно объяснить тем, что у больных СД в большей степени развито ожирение и его частота в 2 раза выше, чем у больных с гипергликемией натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой. В целом, избыточный вес (ИМТ+ожирение) в 2 раза чаще встречается среди лиц с гипергликемией натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой (57,69% и 57,23% соответственно), чем при нормальных уровнях гликемии (27,77%). Наибольшая частота избыточного веса (ИМТ+ожирение) имеет место при гипергликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой и при СД (82,09% и 80,49). Эти данные указывают на то, что нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой имеет также важное значение в отношении частоты встречаемости избыточного веса (ИМТ+ожирение). Несколько меньшие показатели частоты избыточного веса (ИМТ+ожирение) у больных СД по отношению к группе лиц с гипергликемией через 2 часа после нагрузки можно объяснить тем, что больные сахарным диабетом состоят на учёте и предпринимают определённые меры для контроля веса.

В настоящее время при оценке массы тела принято рассматривать такой показатель как абдоминальное ожирение (АО). Согласно полученным данным, реже всего АО встречается при нормальной толерантности к глюкозе (32,74%). При гипергликемии натощак частота АО в 1,8 раз выше (42,31%), а при нарушении гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой в 2,2 раза выше (50,94%), чем при нормальных уровнях гликемии. Наиболее высокие показатели частоты встречаемости АО имеют место у больных СД (80,49%) и в группе лиц с нарушением гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой (74,63%). Следует заметить, что различия всех показателей частоты АО в группах с различными категориями гипергликемии имели статистически значимые отличия от показателя частоты АО в группе лиц с нормальной толерантностью к глюкозе.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что АО тесно связано со всеми категориями гипергликемии. При этом, впервые установлена выраженная связь между АО и нарушением симпатоадреналовой фазы гликемической кривой.

Далее анализировалась частота гиперхолестеринемии (ГХ) и гипертриглицеридемии (ГТГ) среди лиц с различными категориями гипергликемии. Согласно полученным данным, наименьшие показатели частоты встречаемости ГХ наблюдаются среди лиц с нормальными уровнями гликемии и при гипергликемии через 1 час после нагрузки глюкозой (10,88% и 9,09% соответственно). Частота ГХ среди лиц с гипергликемией натощак и через 2 часа после нагрузки глюкозой в 3,3 и 2,2 раза выше, чем при нормальных уровнях гликемии (33,33% и 24,0%). Как и ожидалось, наибольшая частота ГХ имела место у больных СД (47,06%).

Несколько иная картина отмечается в отношении частоты встречаемости ГТГ. Здесь наблюдается несколько большая частота ГТГ у лиц с гипергликемией натощак (26,0%) и через 1 час после нагрузки глюкозой (23,21%), чем у лиц с нормальными уровнями гликемии (20,21%). Однако, выявленные различия оказались не достоверны. Статистически значимо (p<0,05) отличаются более высокие показатели частоты ГТГ в группе лиц с гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой (31,0%) и у больных СД (59,41%) от группы лиц с нормальными уровнями гликемии.

Таким образом, анализ частоты встречаемости ГХ и ГТГ показал, что различные категории гипергликемии в той или иной степени связаны с нарушениями липидного обмена. В большей степени это касается СД и нарушения вагоинсулярной фазы гликемической кривой. Вместе с тем, впервые показано, что нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой также связано с дислипидемией. Нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой в большей степени связано с частотой встречаемости ГТГ, чем с частотой ГХ.

Выводы:

-

1. В изученной популяции широко распространены различные категории гипергликемии. Наряду с такими общепризнанными категориями гипергликемии, как СД, гипергликемия натощак и гипергликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой, достаточно широко распространена также и гипергликемия через 1 час после нагрузки глюкозой.

-

2. Изучение гипергликемии через 1 час после нагрузки глюкозой имеет важное значение, ибо эта категория гипергликемии, с одной стороны, широко распространена в популяции (21,8%), а с другой – она может трансформироваться в гипергликемию через 2 часа после нагрузки и в сахарный диабет.

-

3. При всех категориях гипергликемии имеет место более высокая частота основных компонентов МС: АГ, ИМТ, ожирение, в том числе и абдоминальное, гиперлипидемия. Эти компоненты в большей степени

связаны с постнагрузочной гипергликемией, в том числе и с нарушением симпатоадреналовой фазы гликемической кривой.

Литературы.

-

1. Бессесен Д.Г. Избыточный вес и ожирение / Д.Г. Бессесен, Р.Кушнер. – М.: Бином. 2004. – 159 с.

-

2. Гинзбург М.М. Ожирение. Влияние на развитие метаболическогосинд-рома. Профилактика и лечение / М.М. Гинзбург, Н.Н. Корюков. М.:Медпрактика, 2002. – С. 23-25.

-

3. Перова Н.В. Патогенетические основы метаболического синдрома как состояния высокого риска атеросклеротических заболеваний / Н.В. Перова, В.А. Метельская, Р.Г. Оганов // Международный медицинский журнал. – 2001. – № 7(3). – С.6-10.

-

4. Зимин Ю.В. Метаболические расстройства в рамках метаболического синдрома Х (синдрома инсулинорезистентности): необходимость строгого применения критериев диагностики синдрома. // Кардиология. -2003. № 8. -С. 37-41.

-

5. Haffner S.M. / Impaired glucose tolerance, insulin resistance and cardiovas-cular disease // Diadet Med. – 1997. – Vol. 14 (Suppl. 13). – P. 12-18.

-

6. Linne Y. / Effects of obesity on women's reproduction and complications during pregnancy // ObesRew. – 2004. –Vol. 5, № 3 – P. 137-143.

Список литературы Распространённость метаболического синдрома и его основных компонентов при различных категориях гипергликемии

- Бессесен Д.Г. Избыточный вес и ожирение / Д.Г. Бессесен, Р.Кушнер. - М.: Бином. 2004. - 159 с.

- Гинзбург М.М. Ожирение. Влияние на развитие метаболическогосинд-рома. Профилактика и лечение / М.М. Гинзбург, Н.Н. Корюков. М.:Медпрактика, 2002. - С. 23-25.

- Перова Н.В. Патогенетические основы метаболического синдрома как состояния высокого риска атеросклеротических заболеваний / Н.В. Перова, В.А. Метельская, Р.Г. Оганов // Международный медицинский журнал. - 2001. - № 7(3). - С.6-10.

- Зимин Ю.В. Метаболические расстройства в рамках метаболического синдрома Х (синдрома инсулинорезистентности): необходимость строгого применения критериев диагностики синдрома. // Кардиология. -2003. № 8. - С. 37-41.

- Haffner S.M. / Impaired glucose tolerance, insulin resistance and cardiovas-cular disease // Diadet Med. - 1997. - Vol. 14 (Suppl. 13). - P. 12-18.

- Linne Y. / Effects of obesity on women's reproduction and complications during pregnancy // ObesRew. - 2004. -Vol. 5, № 3 - P. 137-143.