Рассеяние радиоимпульсов на разомкнутом тонком кольце с перпендикулярными его плоскости отрезками на краях разрыва

Автор: Разиньков С.Н., Разинькова О.Э.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе численного решения интегро-дифференциальных уравнений с пространственно-временными операторами для эквивалентных осевых распределений токов и зарядов проведен анализ вторичного излучения радиоимпульсов зеркально-асимметричным элементом в виде разомкнутого кольца с перпендикулярными его плоскости отрезками на краях разрыва. Исследовано влияние аналитических свойств огибающих и частотно-временных параметров облучающих сигналов на энергетическую диаграмму рассеяния объекта.

Зеркально-асимметричный элемент, радиоимпульс, интегро-дифференциальное уравнение с пространственно-временным оператором, энергетическая диаграмма рассеяния объекта

Короткий адрес: https://sciup.org/140255913

IDR: 140255913

Текст научной статьи Рассеяние радиоимпульсов на разомкнутом тонком кольце с перпендикулярными его плоскости отрезками на краях разрыва

Токопроводящие зеркально-асимметричные элементы в виде разомкнутых колец с присоединенными к краям разрывов параллельными отрезками являются базовыми компонентами искусственных метаматериалов с анизотропными отражательными свойствами [1; 2]. Среда, в которую внедрены периодические структуры из указанных элементов, характеризуется отрицательным коэффициентом преломления вследствие одновременно отрицательных значений ее диэлектрической и магнитной проницаемости [2; 3].

В [1] с использованием сингулярных интегральных уравнений относительно азимутального распределения плотности поверхностного тока кольца и эквивалентных токов присоединенных отрезков в квазистатическом приближении [4] решена самосогласованная задача [4] дифракции плоской монохроматической электромагнитной волны на зеркально-асимметричных элементах. Показано, что при расположении присоединенных отрезков перпендикулярно плоскости кольца смена направления прихода облучающей волны приводит к изменению уровня вторичного излучения при практически инвариантной диаграмме рассеяния (ДР) элемента.

В предлагаемой работе на основе численного решения интегро-дифференциальных уравнений (ИДУ) с пространственно-временными операторами относительно эквивалентного осевого распределения тока и заряда [5] путем последо- вательного продвижения по времени [6] проведен расчет энергетической ДР [7] разомкнутого тонкого кольца с перпендикулярными его плоскости отрезками на краях разрыва, возбуждаемого радиоимпульсами с прямоугольной и гауссовской огибающими. Эти исследования представляют интерес для создания диапазонных метаматериалов [8] и оценки эффективности их применения для защиты объектов от средств радиолокационной разведки с широкополосными и сверхширокополосными сигналами [9; 10].

Цель работы – анализ влияния аналитических свойств огибающих и частотно-временных параметров облучающих радиоимпульсов на энергетическую ДР элемента.

Для получения ИДУ относительно токов и зарядов исследуемого объекта введем цилиндрическую систему координат ( р, ф, z ) , а для расчета его поля и энергетической ДР – сферическую систему координат ( r , ф, 9 ) , центры которых совмещены.

Будем полагать, что рассеиватель выполнен из идеально проводящего материала. Радиус кольца, определяемый как расстояние от его центра до центральной продольной оси проводника, обозначим R 0, длину каждого присоединенного отрезка l 0, радиус трубки a 0, угловую ширину разрыва 2А, подразумевая, что a о значительно меньше R 0, l 0 и пространственной длительности облучающего радиоимпульса, А < п.

Кольцо расположено в плоскости z = 0 цилиндрической системы координат, ось Oz проходит через его центр, края разрыва поверхности равноудалены от направления ф = 0. Отрезки, присоединенные к кольцу в точках с азимутальными координатами ф = ( —1 ) к А, к = 1, 2, параллельны оси Oz и занимают нижнюю (при к = 1) и верхнюю (при к = 2) относительно плоскости z = 0 части полупространства; их свободные концы принадлежат плоскостям z = ( —1 ) к I 0 , к = 1, 2.

Пространственный фронт облучающего радиоимпульса является плоским; вектор электрического поля лежит в плоскости, проходящей через вектор направления на источник сигнала ф0 и ось, ортогональную Oz .

При длительности радиоимпульса т >> a 0 / с ,

новое сопротивление свободного пространства. Выражения для расчета поляризационных компонентов рассеянного поля по распределению токов объекта приведены в [11].

Тангенциальная составляющая электрического поля облучающего прямоугольного радиоимпульса на поверхности рассеивателя имеет вид

E tg ) ( z , ф, t ; ф 0 ) =

Е 0 cos I © 0 I t —

—

где c

–

скорость света, поверхностному току

кольца в каждый момент времени t сопоставим эквивалентный ток I 0 ( ф, t ) на элементарном участке окружности радиуса R 0, поверхностный заряд будем характеризовать распределением q 0 ( ф, t ) в секторе углов ф е [ —А; А ] . Поверхност-

ные токи

отрезков представим эквивалентными

осевыми токами I к ( z , t ) , к = 1,2, удовлетворя-

/-V ющими граничным условиям Ik

= 0,

а заряды

–

удельными плотностями q k ( z , t ) ,

к = 1, 2. Амплитуды реальных и эквивалентных токов и зарядов, как показано в [6], отличаются на малую величину порядка O ( a 0 ) ; смещением их зависимостей от времени на АТ 0 = a 0 / можно пренебречь, поскольку Ат 0 << т.

Энергетическая ДР объекта определяется выражением [7]

х ( ф; ф 0 )

D (ф ; ф0 )= - , max X (ф; ф0)

ф

где

ю х (ф; ф0) = J хt (ф, t; ф0) dt

—ю

<

4 R 0 2 sin c

2 Г ф — ф 0

1 I

9 , ,

:2 1 + ^ 0 I,

–

угловая зависимость плотности потока энер-

гии отраженного поля,

X t ( ф, t ; ф 0 ) = ^4^ lim r 2 l EE ( r , ф, t ; ф 0 ) 2 W 0 r ^ю

–

угло-временное распределение плотности по-

тока рассеиваемой в пространстве энергии, |ЕЕ ( r , ф, t ; ф 0 )| — квадрат модуля текущего зна-

–

чения амплитуды рассеянного поля, вычисляемый как сумма квадратов текущих значений азимутальной ЕЕ ф ( r , ф, t ; ф о ) и меридиональной Е q ( r , ф, t ; ф о ) составляющих вторичного излучения в дальней зоне элемента [4; 11], W 0 – вол-

т

—

0,

t

11;

т

t > -, 2

где E 0 ,

–

амплитуда, циклическая ча-

стота несущей и начальная фаза импульса; для радиоимпульса с гауссовской огибающей ее величина определяется выражением

E tg ) ( z , ф, t ; ф 0 ) =

= Е о exp

(

2т 2

Г 1 2 - :

t --/4 R 0 sin с N

2 Г ф — ф 0

1 I

п2) 2

х(5)

L L 1

х cos © 0 t --Л 4 R 0 sin с V

2 Г ф —ф 0 " I 2

^ ^

.

Используя определение векторного и скалярного потенциалов [11], напряженности электрического поля тонких трубчатых объектов [5; 6] c учетом калибровки Лоренца [4; 11] для их электродинамических потенциалов, запишем систему ИДУ с пространственно-временными операторами для I 0 ( ф, t ) , q 0 ( ф, t ) и I к ( z , t ) , q к ( z , t ) , к = 1, 2:

G 00 (ф , t ) + 2 Q 0 к (ф , t ) = E 0 (ф , t ) ;

к = 1

p 00 ( ф, t ) + 2 v 0 n ( ф, t ) =0; ф е[—А ; А] ;

<

n = 0

G 10 ( z , t )+ 2 Q i к ( z , t ) = E 1 ( z , t ) ;

к = 1

р ю( z , t ) + 2 V 1 n ( z , t ) =0; z e l n = 0

G 20 ( z , t ) + 2 Q 2к ( z , t ) = E 2 ( z , t ) ;

к = 1

;

P 20 ( z , t ) + ^ V 2n ( z , t ) = °; z e [ °; l o ] , n = 0

P 00 ( ф, t ) =

где

д

R o дф

A I, ф', t

-

A R 00

c

I

a A ^l ф', t

G 00 ( ф, t ) =r 4п д t

^^^^^^B

A R 00

l

-A

-------c - d ф' + A R 00

д

+-- д t

e

A -

A ф', t -

+

1 д

4 лб 0 ^ 0 дф

e

A qi

-A

ф', t -^R 00 ) c -

A R 00

d ф',

-A

A R 00

– тангенциальная составляющая электрическо-

го поля кольца, создаваемого его токами и за-

рядами,

a A ^1 Ф'’ t

Gs 0 ( z , t ) = ^ - s 0 v ’ 4пд t

A R

-

s 0

-A

c

AR 0

d ф' +

+

1 д_

4 лб 0 д z

A q 0 1 ф , t--s I

A c-^ d ф',

- J A Rs 0

s = 1, 2,

– тангенциальные составляющие

электрическо-

го поля отрезков, создаваемого токами и заря-

дами кольца,

Q 0 k ( Ф, t ) =

= Ц 0 д

4п д t

l o + ( - 1 ) k l o 22

I

- l 0 + ( - 1 ) kl 0 22

—w I

I k l z ', t

-

A R 0 k

A R 0 k

c —- dz ' +

д

+---

4 лб 0 R 0 дф

l 0 + ( - 1 ) kl 0 22

I

- l 0 + ( - 1 ) kl 0 22

f AR q k l z t--0k

a R 0 k

c —- dz ',

k = 1, 2

–

тангенциальная составляющая электрическо-

го поля кольца, создаваемого токами и заряда-

ми отрезков,

Q sk ( z , t ) =

= Ц 0 д

4п д t

l 0 k l 0

2 +( 1 ) 2 Ik z ', t

I 1

/-V

1д

+---

4 лб 0 д z

-

- l 0 + ( - 1 ) kl 0 22

l 0 + ( - 1 ) kl 0

I

-

- l 0 + ( - 1 ) kl 0

A Rs k

dz' +

q k l z , t

A R sk

dz ',

s = 1, 2, k = 1, 2

– тангенциальная составляющая электрического поля отрезков создаваемого их токами и зарядами

A R 00

d ф',

d ф' +

P s 0 ( z , t )

a A I0l ф',t д az J

-A

-

a R s 0

c

A R s 0

d ф' +

f A R )

дA q0 h t- ^s0 L, + d ф, д t _JA A Rs 0

s = 1, 2

–

слагаемые выражения для калибровки Ло-

ренца [4; 11] электродинамических потенциалов

разомкнутого кольца и s -го присоединенного

отрезка ( s = 1, 2),

рядами,

V 0 k ( ф, t ) =

д

R o дф

создаваемых их токами и за-

l o + ( - 1 ) kl 0

I

- l 0 + ( - 1 ) k 1 0

I k l z , t

-

A R 0 k

A R k 1

—-—- dz ' +

2 +И k l 2

+- д t J

- 1 0 + ( - 1 ) k l 0

k = 1, 2,

_ f A R

<1 k l z , t --0 k

A R 0 k

c —- dz' ,

Vsk ( z , t ) =

д

д z

д

+ — д t

l 0 + ( - 1 ) k 1 0 22

I

-

- l 0 + ( - 1 ) kl 0

l 0 + ( - 1 ) kl 0

I

-

- l 0 + ( - 1 ) kk 22

^* /

I k l z , t

A R sk

dz ' +

q k z , t

A R sk

dz ,

s = 1, 2, k = 1, 2

– слагаемые выражения для калибровки Лоренца электродинамических потенциалов зеркально-асимметричного элемента, учитывающие электромагнитное взаимодействие [10] кольца и присоединенных к краям его разрыва отрезков,

Ё 0 ( ф, t ) = E tg ) ( 0, ф, t ; ф 0 ) ,

E k ( z , t ) = E tg ) ( z , ( -1 ) k A, t ; ф 0 ) , (15)

k = 1, 2

– касательные возбуждающего поля на поверхности кольца и отрезков,

J . . 9 I Ф

4 R o sin I

-ф'

+ a 0 ,

В результате система ИДУ (6) преобразуется в систему 2 ( N 0 + 2 N ) линейных алгебраических уравнений для m -го шага по времени, m = 1 — M ,

A Rs 0 = 4 R 2 sin'

( , ( s +1 A A

2 ф' + ( -1 ) A

+ z 2 ,

s = 1, 2,

A R 0 k = 4 R 2 sin

( ( k + 1

2 Q+j-1)^

+ ( z^ ,

k = 1, 2,

A R ss = V ( z — z ') + a 2 , s = 1, 2,

A Rsk = 4 R 2 sin 2 A + ( z - z ' ) 2 ,

s = 1, 2, k = 1, 2, s й k

– расстояния между точками интегрирования на осевой линии и точками наблюдения на поверхности элемента в (7) — (15), S o и Ц о — диэлектрическая и магнитная проницаемость вакуума.

Для численного решения системы ИДУ (6) применим метод Гаусса [12] при последовательном продвижении по времени [5; 6] c аппроксимацией зависимостей I 0 ( ф, t ) и q o ( ф, t ) произведением кусочно-постоянных функций

J1 при ф е n Аф, n Ф [0 при фй n Аф, (17)

n = 1 — N 0, где Аф — интервал дискретизации поверхности кольца, и

Г1 при t е m A t , Y m ( t ) = I

[0 при t й m A t ,

m = 1 — M ,

где A t — шаг по времени с весовыми коэффициентами a nm и в nm , n = 1 — N 0 , m = 1 — M соответственно; распределение I к ( z , t ) и q k ( z , t ) , k = 1, 2, разложим по базису функций

f (k) (z) = J1 при z е n Az’ n [0 при z й n Az, k = 1, 2, n = 1 — N,

где A z — интервал дискретизации присоединенных отрезков и (18) с весовыми коэффициентами 5 nm и в nm , n = 1 — N , m = 1 — M • Частные производные искомых токов и зарядов в (6) по ф и t вычисляются с использованием разностных схем [5; 6].

a л (0) + XXj^k y(^k рm рm рm

+у [ x ( 0 k )+ У ( 0 k )l = v(0 )

+ | pm + pm I Y pm, k=1

a © (0) + X ( 22 ) Y( 00 )

pm V / pm + pm +

R0 Aq

+ z [ x pm ) + k = 1

< p = 1 — N 0 ,

x ( q 0) + y( q 0 ) gm 1 gm

A t

У(0 k)! = Q pm I , m = 1 — M,

+

+ X [a k' ' qk 1 (0 ) + X * > + Y ( m > ] = r gm , k = 1

x ( q 0 ) + v( q 0 ) + gm + gm +

+z

k = 1

-( k ) ~( qk ) y( qk ) y( qk ) "

a gm^ (u) + gm + x gm

A z

A t

= 0,

[ q = 1,2,

где

g = 1 — N , m = 1 — M ,

N 0

Xnm = ^ 5 j,m-|n—j| A(|n - j|)- j=1, m-| n - j >0

-

N 0

z

j = 1, m - 1 -| n - j | > 0

a

j , m -1-| n - j|

тЛ (| n

-

j D,

n = 1 — N 0, m = 1 — M ,

N 0 - 1

у(00) = у в nm / A в j=1, m-1-| n+1-j| >0

j , m - 1 - n +1 - j|

•w

fl (I n + 1 - j I)

-

N 0 - 1

- E в и (in - j), ^^ j, m-1-|n - j j=1, m-1-| n - j| >0

n = 1 — N 0 , m = 1 — M ,

– выражения для расчета тангенциальной составляющей вторичного электрического поля кольца (7) в N 0 точках поверхности для M от-

счетов по времени по дискретным значениям

a nm и в nm , n 1 — N 0 , m 1 — M ,

MN

y( 0 k ) Ц 0 v V й( k ) [ ( k ) +

X nm 4 n a t /z 5 g j I/ gn jm g = 1 j = 1

- г(k )• gnjm

k = 1, 2, n = 1 — N 0, m = 1 — M ,

y(0k) =-----1----- nm 4ле0 R0A»

MN

ZZ - ( k U gnjm

I—

_ и ( k ).

gnjm

g = 1 j = 1

- (24)

k = 1, 2, n = 1 ^ N 0 , m = 1 ^ M

– выражения для расчета тангенциальной составляющей вторичного электрического поля кольца (9), наведенного токами и зарядами k -го отрезка, k = 1, 2, в N 0 точках поверхности в M моментов по времени,

– выражения для расчета тангенциальной составляющей вторичного электрического поля k -го отрезка (8), создаваемого токами и зарядами кольца, в N точках поверхности для M отсчетов по времени по a nm и в nm , k = 1, 2, n = 1 ^ N , m = 1 ^ M ,

N

v( qk) = У nm /

X (00J = nm

N 0

N 0 - 1

z j=1, m-1-| n+1-j| >0

- 1

a

•w

-

-

m

N z j = 1’

j = 1, -| n - j l > 0

(k) a j,m

(k) a j,m

-

,Л( qk ) (I n - , 1)

1 I Л ( qk )(| n - j ),

• 1- n - j

-

-

z

, j = 1,

/-V

a j, m-1-n - j\

m - 1 -| n - j | > 0

n = 1 ^ N 0 , m

N 0

Y (00) = У nm =

m - 1 -| n - j | > 0 q , k = 1, 2, y( qk ) = Y nm

n = 1... N ,

m = 1... M ,

= 1... m ,

в

/-V

-

> -

-

j = 1, m -| n - j | > 0

N 0

в j,m j=1, m-1-| n - j| >0

-

-

, ® 1-1 n - j l

n = 1 ^ N 0, m = 1 _ M

–

квадратурные суммы подынтегральных выра-

жений [12] в (11), получаемые при замене эквивалентного тока на элементарном участке и заряда кольца множеством значений a nm и - nm , n = 1... N 0 , m = 1... M ,

x ( 0 k ) nm

MN

^4tv- zz a 4^6 0 R 0 A » g = 1 ^

.( k ) Гг( k ) + gnjm

gj

-

( k ) - gnjm

-’(27)

k = 1,

2, n = 1... N 0, m = 1... M ,

у ( 0 k ) nm

k = 1,

MN

= ^ \ yp ( k )y ( k )+ _u(k ) - 1

4n atz^-gjgj L gnjm gnjm-’ g=1 j=1

2, n = 1 ^ N 0, m = 1 _ M

– представление (13) при замене эквивалентно-

го тока и удельной плотности заряда k -го от-

( k ) и в nm ,

резка, k = 1, 2, множеством значений a n = 1... N , m = 1... M ,

( k )

nm

X ( k 0 ) nm

M N 0

^ 0 у Yn Г ( k ) + 4n A t Zz gj L gnjm g = 1 j = 1

-

L ( k ) 1 gnjm --,

k = 1,

2,

n = 1... N 0, m = 1... M ,

v( к 0 ) nm

M N 0

—1— ZZ₽ gj H 4”= 0 R 0 A » , ~ 1 z L

■( k )+ gnjm

-

H ( k ).

gnjm

- (30)

k = 1,

2, n = 1 ^ N 0 , m = 1 ^ M

N - 1 z j = 1, m - 1-| n + 1 - j | > 0

N - 1

в ( k )

P j , m - 1-| n + 1 - j|

n < qk )(| n +1 - j )

-

У в ( k ) 1 I .|Q( qk )(| n - j ) ,

Z-^ j ’ m-1- n - j j=1, m-1-| n - j| >0

q , k = 1, 2, n = 1... N , m = 1... M

– выражения для расчета тангенциальной составляющей вторичного электрического поля k -го отрезка (10) при замене их эквивалентных токов и удельной плотности зарядов множеством значений a nm и в nm , k = 1, 2, n = 1 ^ N , m = 1 _ M ,

x ( k 0 ) nm

k = 1,

у ( к 0 ) nm

k = 1,

–

M N 0

4 ^*5» z z “ gj L L gnjm

2, n = 1... N ,

m = 1... M ,

M N 0

4^ zz - gj Г H

g = 1 j = 1

-

L ( k ) - 1

gnjm J’ (33)

■( k )+ gnjm

-

rj ( k ) - H gnjm ’

2, n = 1... N , m = 1... M

вид (12) при представлении эквивалентного

тока на элементарном участке и заряда кольца

дискретными m = 1... M,

( qk )

nm

m -:

значениями a nm и в nm , n = 1 ^ N 0 ,

N

z j=1’

1-| n + 1 - j | > 0

N

( k )

a j, m-1-| n+1-j|

-

-

у a( k )

Z j, m-1-| n - j| j=1, m-1-| n - j| >0

q , k = 1, 2, n = 1... N 0, m = 1... M ,

N y?kk)= z вjk)-n -j®qk)(in - j)- j=1, m-| n - j |>0

N

- z в jkm . i-i - - л ®* qk ) d - - j ) , (36)

j=1, m-1-| n - j >0

m = 1 — M ,

Y nm = E 0 ( n Аф, m A t ) , n = 1 — N 0 , m = 1 — M ,

Y ( nm = E k ( n A z , m A t ) , k = 1, 2, n = 1 — N , m

1 — M ,

– элементы вектор-столбца удельных эквивалентных потенциалов, определяемые значениями комплексной амплитуды возбуждающего поля (15) в N 0 точках на поверхности кольца и в N точках на поверхности k -го присоединенного отрезка, k = 1, 2, на m -м интервале времени, m = 1 — M ,

Л d n - j I)= ^"A- j ) , n , j = 1 - N 0 (39)

– элементы матрицы удельных импедансов элементарных участков кольца,

Q (I n - j |) =_® ^ n . j l) , n , j = 1 — No (40)

4 лб 0 R0 Аф 0

– элементы матрицы обращенных емкостей элементарных участков кольца,

(qk) ^0®(qk) (In - jI)

Л n - j =---------------, n , j = 1 — N (41)

4nA t ’

- элементы матрицы собственных (при q = k ) и взаимных (при q ^ k ) удельных импедансов присоединенных отрезков, q , k = 1, 2,

® ( qk ) (l n - j I)

Q ( qk ) ( n - j ) =—3 ) , n , j = 1 — N 0 (42)

4n s0A z

– элементы матрицы обращенных собственных (при q = k ) и взаимных (при q ^ k ) емкостей отрезков, q , k = 1, 2,

(k)± = gnjm

A R 0 k ф= n Aф / c I / A R 0 k ф= n Aф dz ,

(k)± gnjm

2 + ( - 1 ) kl 0 + g A z

J Y m [ ( j - m - 0,5 ) A t -

- 2 + ( - 1 ) kO + ( g - 1 ) a z

- A R 0 k ф= ( n ± 0,5 ) Аф / С I / A R 0 k ф= ( n ± 0,5 ) Аф dz ', (44)

g = 1 — N , n = 1 — N 0, j , m = 1 — M , k = 1, 2;

( g + 0,5 ) Аф

Lk njm = J Y m К j - m ± 0,5 ) A t -

( g - 0,5 ) Аф

- A R k 0 I z = n A z / c I / A R 0 k l z = n A z d ф ,

g А Ф

Hk ± m = J Y m К j - m - 0,5 ) A t -

( g - 1 ) А Ф

- ARk0 |z=(n±0,5)Az / c] / AR0k |z=(n±0,5)Az dф‘, g = 1 — N 0, n = 1 — N, j, m = 1 — M, k = 1, 2

– вспомогательные функции для расчета взаимных удельных импедансов и обращенных емкостей кольца и k -го присоединенного отрезка, k = 1, 2,

(S ( n - j )

V a 0 + 4 R 0

X

F

r ( arcsin

V V

A A

2 R 0

V a 0 + 4 RO v a0 + 4Ro sin фn-j

a

0

+

4

R

O

sin

2

n

-

j

-

F

arcsin

V

a

0

+

4

R

O

sin ф|

n

-

j

a

0

+

4

R

o

sin

2 ф|

n

-

jj

V

a

0

+

4

R

o

?

2

R

0

ф

l±-

j

=(l

n

-

j

±0,5

)Аф

– вспомогательная функция для расчета удельных импедансов и обращенных емкостей элементарных участков кольца [13],

®

(

qk

)(|

n

-

j

h =

=

ln

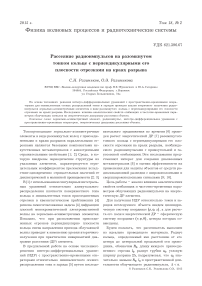

Рис. 1.

Энергетическая ДР

D

(

ф

;

ф

о

)

элемента, облучаемого радиоимпульсом с прямоугольной огибающей с направления

ф

о

=

О

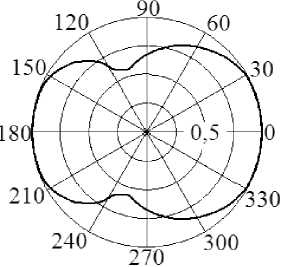

Рис. 2.

Энергетическая ДР

D

(

ф

;

ф

о

)

элемента, облучаемого радиоимпульсом с гауссовской огибающей с направления

Ф

о

=

0

(|

n

-

j

+ 0,5) + ^(|

n

-

j

I + 0,5)

2

+ (^

qk

/А

z

)

2

(|

n

-

j

I - 0,5) + ^(|

n

-

j

| - 0,5)2 + (^

qk

/А

z

)

2

– вспомогательная функция для расчета собственных (при

q

=

k

) и взаимных (при

q

*

k

) удельных импедансов и обращенных емкостей, присоединенных отрезков,

„ = J а о при q = k, qk [ Ro sin А при q * k, q, k = 1, 2

— символьная переменная,

F

(

к,

p

)

— эллиптический интеграл первого рода [12].

Для решения системы уравнений (20) шаг Аt определялся по теореме отсчетов В.А. Котельникова [14] для верхней границы эквивалентной полосы циклических частот [10] облучающего радиоимпульса; интервал дискретизации кольца по азимутальной координате удовлетворял соотношению Аф = с Аt/Ro , а интервал дискретизации присоединенных отрезков – соотношению Аz = с Аt. Согласно [5; 6], при выбранных значениях Аt, Аz и Аф достигаются стабилиза- ция разностных схем вычисления производных и сходимость последовательностей, аппрокси- мирующих распределение токов и зарядов рас- сеивающего элемента. Ввиду того, что эквивалентные токи I k (z, t) , k = 1, 2, обращаются в нуль при z = (-1)k lo, k = 1, 2, коэффициенты —w a

(

k

)

nm

,

n = 1... N, m = 1... M, рассчитывались в центральных точках интервалов Аz, а значе-

S

(

k

)

ния вnm, n = 1... N, m = 1... M, — в точках, сме-

щенных вдоль продольных осей присоединенных отрезков на А

z

/2 и по оси времени на А

t

/2. Весовые коэффициенты a

nm

и в

nm

,

n

= 1...

N

о

,

m

= 1...

M

, вычислялись при различии значений азимутальной координаты на Аф/2 и смещении моментов времени на А

t

/2 [13].

По найденному распределению эквивалентных токов и зарядов в соответствии с [11] вычислены асимптотические (при

r

^ да) значения поляризационных компонентов вторичного поля элемента

E

ф

[

q

]

(

r

, ф,

t

; ф

о

)

и путем последовательной подстановки полученных результатов в (3), (2) и (1) рассчитана его энергетическая ДР.

На рис. 1 приведена энергетическая ДР зеркально-асимметричного элемента с относительными размерами

lo /R

o

= 0,85,

a

o /

R

o

= 0,01 и 2А = п /15, облучаемого прямоугольным радиоимпульсом длительности т = 6,25

R

o /

с

с циклической частотой to

o

= 2л/т и начальной фазой Ф

О

= 0 с направления ф

о

= 0; на рис. 2 представлена энергетическая ДР элемента, возбуждаемого сигналом с гауссовской огибающей и указанными выше частотно-временными параметрами при ф

о

= 0.

Из полученных результатов следует, что по аналогии с монохроматическими процессами [1; 8] импульсные сигналы, переизлученные зеркально-асимметричным объектом, имеют анизотропное распределение в плоскости азимута. Угловое положение максимума энергетической ДР элемента, возбуждаемого прямоугольным радиоимпульсом с внешней стороны разрыва кольца, противоположно направлению на источник излучения. Плотность потока энергии сигнала, рассеянного в направлении ф = п, не превышает 25 % относительно значения для ф = 0. Уровень энергетической ДР элемента, облучаемого радиоимпульсом с гауссовской огибающей, эквивалентная длительность которого, как показано в [13], составляет 1,2. „ 1,35т, в направлении ф = п ниже на 1,3 дБ вследствие уменьшения электрических размеров объекта по сравнению со случаем возбуждения прямоугольным радиоимпульсом. Установлено, что за счет увеличения ширины разрыва кольца 2А = п /15 в 3 раза глубина про- вала энергетической ДР элемента, облучаемого прямоугольным радиоимпульсом длительностью τ =7,12 R0 c, возрастает на 1,2 дБ. Смена направления прихода сигнала ϕ0 =0 на противоположное приводит к изменению угловой зависимости вторичного излучения в плоскости азимута, характерному для ДР только планарных зеркально-асимметричных элементов, возбуждаемых монохроматической волной [1]. При возрастании τ в 5…7,5 раз уровень энергетической ДР элемента, приведенной на рис. 1, в направлении ϕ=π убывает на 2,2…2,5 дБ.

За счет уменьшения относительной длины отрезков до

l

0

R

0= 0,35 при неизменных значениях других размеров элемента и параметров облучающих радиоимпульсов уровень вторичного поля в направлении ϕ=π снижается на 3,8…4,3 дБ. В энергетической ДР разомкнутого кольца (

l

0

R

0= 0) при ϕ=π формируется провал [13], глубина которого по мере увеличения циклической частоты несущей облучающего сигнала в 1,5…2,5 раза возрастает примерно на 1,2…1,5 дБ. По мере уменьшения длительности радиоимпульса τ=6,25

R

0

c

в 1,3…1,5 раз глубина провала энергетической ДР кольца убывает при снижении плотности потока энергии вторичного излучения в направлении ϕ=0 на 2,1…2,2 дБ [13].

Таким образом, на основе численного решения ИДУ с пространственно-временными операторами для эквивалентных осевых распределений токов и зарядов проведен анализ вторичного излучения радиоимпульсов зеркально-асимметричным элементом в виде разомкнутого кольца с перпендикулярными его плоскости отрезками на краях разрыва. Исследовано влияние аналитических свойств огибающих и частотно-временных параметров облучающих сигналов на энергетическую ДР объекта.

Список литературы Рассеяние радиоимпульсов на разомкнутом тонком кольце с перпендикулярными его плоскости отрезками на краях разрыва

- Неганов В.А., Градинарь И.М. Электродинамические свойства тонкопроволочных бианизотропных частиц для метаматериала // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 31-37.

- Simonovsky C.R., Belov P.A., He S. Backward wave region and negative material parameters of a structure formed by lattices of wires and split-ring resonators // IEEE Transactions on Antennas and Propagations. 2003. Vol. 31. № 10. P. 2582-2591.

- Веселаго В.Г. Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями e и m // Успехи физических наук. 1967. Т. 92. Вып. 3. С. 517-526.

- Неганов В.А., Павловская Э.А., Яровой Г.П. Излучение и дифракция электромагнитных волн / под ред. В.А. Неганова. М.: Радио и связь, 2004. 264 с.

- Schuman H. Time-domain scattering from a nonlinearly loaded wire // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1974. Vol. 22. № 5. P. 611-613.

- Стрижков В.А. Моделирование переходных электромагнитных процессов в вибраторных Антенных решетках //Антенны. 2006. № 11(114). С. 50-55.

- Кенно Е.М., Моффатт Д.Л. Аппроксимации переходных и импульсных переходных характеристик // ТИИЭР. 1965. Т. 53. № 8. С. 1025-1034.

- Неганов В.А., Осипов О.В. Отражающие, волноведущие и излучающие структуры с киральными элементами. М.: Радио и связь, 2006. 280 с.

- Васильченко О.В. Пространственно-временная обработка сверхширокополосных сигналов в радиолокационных станциях с электронным сканированием диаграмм направленности антенн. Смоленск.: Военная академия войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ, 2011. 114 с.

- Активные фазированные антенные решетки / под ред. Д.И. Воскресенского, А.И. Канащенкова. М.: Радиотехника, 2004. 488 с.

- Самсонов А.В. Макроскопическая электродинамика. Вопросы теории пространственно-временных преобразований. М.: Радиотехника, 2006. 64 с.

- Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. Киев: Наукова думка, 1972. 743 с.

- Разиньков С.Н., Разинькова О.Э. Рассеяние радиоимпульсов на разомкнутом идеально проводящем кольце // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2013. Т. 16. № 4. С. 45-49.

- Догадин Н.Б. Основы радиотехники. СПб.: Лань, 2007. 272 с.