Рассеянное органическое вещество Северо-Новоборской параметрической скважины

Автор: Беляева Г.Л., Хопта И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование рассеянного органического вещества разреза Северо-Новоборской параметрической скважины (юг Ненецкого автономного округа) позволило изучить его генезис, мацеральный состав и вторичные изменения, реконструировать и проанализировать катагенетическую зональность разреза, определить положение нижней границы существования нефти, главных зон нефте- и газообразования.

Рассеянное органическое вещество, мацералы, показатель отражения витринита, пиролиз, катагенез, тимано-печорская нефтегазоносная провинция

Короткий адрес: https://sciup.org/147245113

IDR: 147245113 | УДК: 552.578.2.061.32 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.4.370

Текст научной статьи Рассеянное органическое вещество Северо-Новоборской параметрической скважины

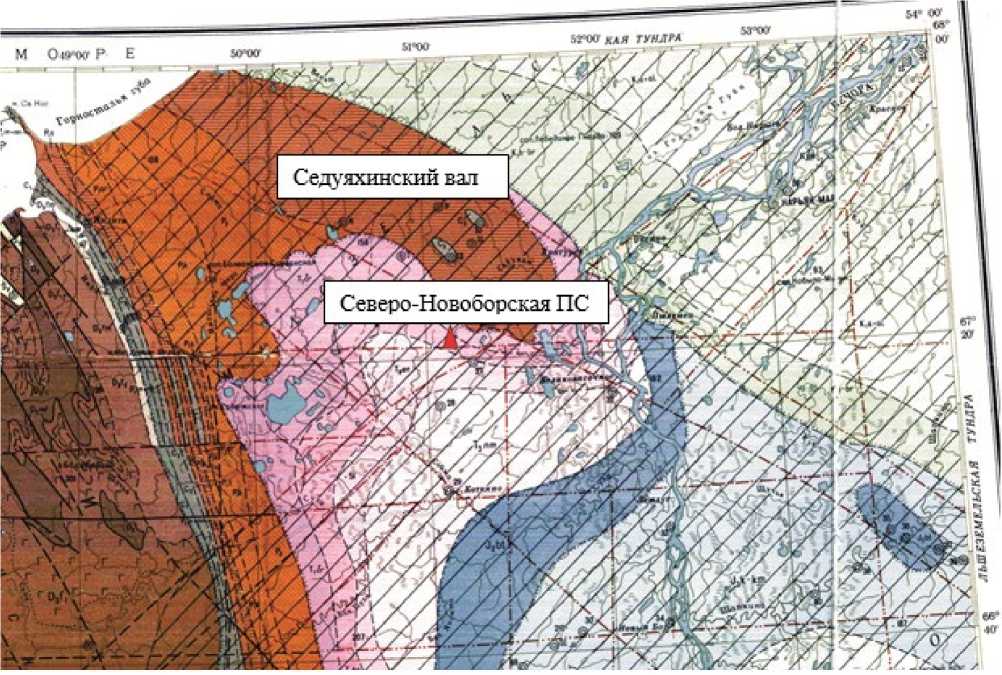

Северо-Новоборская параметрическая скважина глубиной 2500 м пробурена в южной части Ненецкого автономного округа, по нефтегазогеологическому районированию – в Тобышско-Нерицком перспективном нефтегазоносном районе (НГР) Ижма-Печорской нефтегазоносной области (НГО) Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

В Ижма-Печорской НГО, совпадающей в пространственных границах с Ижма-Печорской синеклизой, промышленные залежи углеводородов приурочены в основном к южной и юго-восточной частям области и установлены почти по всему разрезу осадочного чехла, но распространены крайне неравномерно. В Тобышско-Нерицком перспективном НГР промышленная нефтегазоносность разреза не установлена, район бурения Северо-Новоборской скважины является малоизученным: плотность сети сейсмопрофилей здесь составляет лишь

0,005 пог.км/км2, пробурено небольшое количество структурно-поисковых и только три параметрических скважины. Забой самой глубокой из них – Танюйской-1 – составляет 2552 м.

Северо-Новоборская скважина заложена на юго-западном склоне Седуяхинского вала (рис.), где представлен наиболее полный разрез осадочного палеозоя и выявлен ряд локальных поднятий с амплитудой по поверхности фундамента 150–250 м.

Седуяхинский дизъюнктивный вал (140x30 км) субширотного простирания является самой северной структурой Седу-яхинско-Малолебединского мегавала и хорошо выражен по поверхности фундамента и в осадочном чехле. Вал имеет асимметричное строение с пологим юго-западным крылом и крутым северо-восточным. Мощность осадочного чехла Седуяхинского вала, по данным геофизических исследований, в различных частях составляет 2,5–4 км (Прищепа и др., 2013).

Скважиной вскрыт осадочный разрез от триаса до нижнего ордовика, в призабойной части - пятьдесят пять метров предположительно верхней части рифейской коры выветривания - наименее изученной в Тимано-Печорской провинции части разреза, переходной от кристаллического фундамента к осадочному чехлу. Силурийские отложения в разрезе отсутствуют, на среднеордовикских терригенных отложениях (нибельская свита) с размывом залегает тиманско-саргаевская толща верхнего девона. В целом весь разрез скважины преимущественно терригенный, представлен как чередованием песчаных, алевролитовых и глинистых толщ значительной мощности, так и их частым переслаиванием. Карбонаты (мергели, известняки, доломиты) доминируют лишь в каменноугольном и нижнепермском (ассель-ско-сакмарском) интервалах разреза.

Бурение параметрической скважины Северо-Новоборской позволило уточнить геологическое строение северной части Ижма-Печорской впадины и детализировать лито- лого-стратиграфическую характеристику региона. В отношении нефтегазоносности скважина должна была вскрыть максимальное количество регионально продуктивных нефтегазоносных комплексов (НГК), аналогичных развитым на расположенных южнее и восточнее площадях: нижнеордовикскому терригенному, среднедевонско-франскому терригенному, доманиково-турнейскому карбонатному и верхневизейско-нижне-перм-скому карбонатному, оценить распространение толщ потенциальных коллекторов в региональных нефтегазоносных комплексах -нижнеордовикском и среднедевонско-яранском терригенных, верхнедевонском карбонатном, выявить нефтегазоматеринские толщи и возможные флюидоупоры.

Оценка возможного нефтегазоматеринского потенциала рассеянного органического вещества (РОВ) вмещающих пород выполнялась пиролитическим и углепетрографическим методами.

Рис. Северо-Новоборская скважина на карте дочетвертичных образований. Лист Q-38-39

Пиролиз методом Rock-Eval является аналитическим методом, широко используемым при оценке материнских пород (Espitalié et al., 1977, 1985; Peters, 1986). При данном виде пиролиза происходит выделение низкомолекулярных органических соединений (в основном углеводороды от С 1 до примерно С 32 ) при температуре 100–300оС, которые характеризует параметр S 1 в мили-граммах углеводородов на грамм породы (мг УВ/г). При программируемом нагреве до 300–600оС перегоняются более тяжелые органические соединения и расщепляется кероген с образованием органических соединений, двуокиси углерода и воды, при этом образованные продукты измеряются как параметр S 2 в мг HC/г породы и S 3 в мг CO 2 /г породы. Параметры, рассчитанные на основе пиролиза Rock-Eval, включают водородный индекс (HI), выраженный в мг УВ/г С орг , и кислородный индекс (OI), выраженный в мг CO 2 /г С орг , которые качественно характеризуют кероген. Индекс продуктивности (PI) рассчитывается как S 1 /(S 1 +S 2 ) и используется в качестве показателя термической зрелости и индикатора нефтепроявления. Tmax – это температура (°C), при которой образуется максимальное количество углеводородов S 2 , и она зависит от типа керогена и термической зрелости. Общие критерии оценки материнских пород представлены в Peters (1986) и Peters and Cassa (1994). Типы керогенов I, II и III определены (Tissot et al., 1974) на основе отношения атомарных водо-род/углерод (H/C) и кислород/углерод (O/C). Термическую зрелость оценивают при помощи Tmax с использованием критериев (Peters and Cassa, 1994).

Пиролитический метод определения катагенеза является международным стандартом и применим также для пород с преимущественно сапропелевым типом ОВ, особенно для отложений додевонского возраста. В данном исследовании пиролитическим методом изучены 34 образца, которые представлены нибельско-франскими отложениями.

Углепетрографические исследования включали определение отражательной способности витринита на приборном комплексе на базе микроскопа БИОЛАМ-И, оснащенном фотометрической насадкой Hamamatsu. Измерения отражательной способно- сти витринита (фотометрирование), в соответствии с ГОСТ Р 55659-2013, рекомендуется выполнять при перпендикулярном падении света и длине световой волны 546 нм в масляной иммерсии (параметр Ro) и/или в воздухе (Ra). В представленном исследовании фотометрирование проводилось на полированных аншлифах из ненарушенной породы в воздушной среде с определением значений показателя Ramax, позволяющих судить о максимальном прогреве вмещающих пород. Последующая интерпретация ка-тагенетической преобразованности РОВ выполнена по шкале Н.Б. Вассоевича (Вассо-евич и др., 1976).

В изученном разрезе параметрической скважины гумусовое (III тип) рассеянное органическое вещество содержится в весьма незначительных количествах во франских отложениях, сапропелевое (I тип) – в фамен-ских. В единичных образцах РОВ находится в относительно концентрированном виде и представлено небольшими, визуально различимыми линзами, пятнами и тонкими прослоями.

В нерасчлененной евлановско-ливенско-задонской толще верхнего девона предположительно гумусовое РОВ присутствует в виде единичных, очень мелких фрагментов размером менее 1 мкм. Преобладающее РОВ сапропелевое, представлено псевдовитринитом. Отмечено также бесструктурное сапропелевое сорбированное ОВ в виде тонких ореолов вокруг некоторых минеральных зерен. Всё РОВ в данном образце преобразовано не выше стадии протокатагенеза (ПК 2-3 ). Нижележащие франские отложения также содержат в своем составе псевдовитринит градации ПК 3 .

Мацералы группы витринита обнаружены в цементе обломочных пород франского яруса (сирачойский горизонт) и морфологически представлены длинными узкими фрагментами, разбитыми поперечными трещинами. В составе гумусового РОВ отмечен единичный относительно крупный (несколько десятков мкм) фрагмент фюзинита (мацерала группы инертинита) с сохранившимися растительными клетками. Катагенетическая преобразованность РОВ соответствует границе прото- и мезокатагенеза или границе между бурыми и каменными углями по углемарочной шкале (Вассоевич и др., 1976).

Концентрированное ОВ в виде тонких линзовидных прослоев угля, сложенных переслаиванием витринита и семивитринита, отмечено в грубозернистом песчанике ветла-сянско-доманиковой толщи франа. В прослоях семивитринита просматриваются остатки анатомического строения растений (предположительно семителинит), группа витринита представлена преимущественно коллинитом, только в одном образце встречен телинит с реликтами клеточного строения.

Катагенез РОВ ветласянско-доманиковых отложений соответствует началу стадии раннего мезокатагенеза (МК 1 ), т.е. верхнедевонские отложения района бурения СевероНовоборской скважины, включая отложения доманикового горизонта – основного «флю-идогенератора» данного региона, находятся на начальном этапе главной фазы нефтеобра-зования.

При изучении образцов среднеордовикских отложений (нибельская свита) отмечены обособления пирита, морфологически очень похожие на нацело пиритизированный псевдовитринит, представляющий остатки донных бурых водорослей. Наибольшая концентрация таких обособлений приурочена к прослоям алевролита, они ориентированы субпараллельно наслоению, что также говорит в пользу того, что это изначально был автохтонный псевдовитринит. Данный мацерал встречается в осадочных породах, начиная с кембрийского возраста, его нахождение в толщах ордовика вполне допустимо.

Пиролитические исследования, проведенные на тех же, что и углепетрографические исследования, образцах керна из Северо-Новоборской скважины, малоинформативны из-за большого содержания серы в породах. Корректные значения параметра T max получены для сирачойских (427оС, градация ПК 3 ) и ветласянско-доманиковых (432оС, градация МК 1 ) отложений.

Отложения евлановско-ливенско-задонского горизонта имеют бедный генерационный нефтематеринский потенциал (S2) – 0,06–0,82 мг УВ/г. Пиролиз пород показал крайне низкое содержание нефтяных углеводородов – менее 0,1 мг УВ/г. Породы являются «бедными» в отношении генерацион- ного потенциала и катагенетически незрелыми (Tmax ≈420°C). Органическое вещество относится к III типу по классификации Б. Тиссо, Д. Вельте (Тиссо, 1981) (HI 32– 107 мг УВ/г Сорг), степень выработанности керогена – низкая (PI 0,06–0,2), отвечающая стадии протокатагенеза.

В сирачойском горизонте, по результатам пиролиза (T max 430–436°C), породы вступают в главную фазу нефтеобразования (ПК 3 -MK 1 ). Содержание свободных и сорбированных углеводородов S 1 не превышает 0,12 мг/г (в среднем – 0,05 мг УВ/г). Генерационный потенциал пород в единичных случаях очень высок и достигает 12 мг УВ/г (S 2 ), однако в целом породы обладают «бедными» материнскими свойствами (0,02– 1,47 мг УВ/г). Тип ОВ, в основном III, преимущественно газогенерирующий.

Ветласянско-доманиковый горизонт содержит органическое вещество III типа – газогенерирующий (HI 130–155 мг УВ/г С орг ). Породы характеризуются «бедными» нефтематеринскими свойствами (S 2 – 0,07–0,71 мг УВ/г, в среднем 0,35 мг УВ/г) и степенью выработанности керогена (PI), отвечающей начальной стадии нефтегенерации (0,08– 0,25).

В саргаевском и тиманском горизонтах породы являются «бедными» в отношении генерационного потенциала (S 2 – 0,6 мг УВ/г), очень низкое содержание нефтяных углеводородов (S 1 – 0,04 мг УВ/г), органическое вещество смешанное, представлено II и III типами.

В нибельской свите пиролитические показатели (S 2 , Tmax < 400°C) связаны с деструкцией смолисто-асфальтеновых компонентов битумоидов. Нефтяные углеводороды практически отсутствуют (S 1 – 0,04–0,1 мг УВ/г).

По проведенным ранее исследованиям, «…в Ижемской впадине на тремадокском уровне не исключено обогащение пород ОВ» (Чупров, 2002). Однако для района бурения Северо-Новоборской скважины этот вывод не подтвердился.

Изучение нефтематеринских свойств органического вещества нижнепалеозойских пород разреза Северо-Новобрской скважины, выполненное двумя международно принятыми стандартными методами, показали одинаковые результаты. Отсюда следует вывод, что потенциально нефтематеринские породы, только вступившие в ГЗН, не достигли той фазы нефтеобразования, при которой возможна генерация УВ в промышленных масштабах. Низкая зрелость органического вещества является основным фактором отрицательной оценки перспектив нефтегазоносности данного региона.

Полученные в результате проведенных исследований данные в целом соответствуют ранее выполненным геохимическим исследованиям для Тимано-Печорского осадочного бассейна (Баженова и др., 2008).

Список литературы Рассеянное органическое вещество Северо-Новоборской параметрической скважины

- Вассоевич Н.Б., Неручев С.Г., Лопатин Н.В. О шкале катагенеза в связи с нефтеобразованием [Текст] // Горючие ископаемые: Проблемы геологии и геохимии нафтидов и битуминозных пород. М.: Наука, 1976. С. 47-62.

- Органическая геохимия Тимано-Печорского бассейна / Т.К. Баженова, В.К. Шиманский, B.Ф. Васильева, А.И. Шапиро, Л.А. Яковлева (Гембицкая), Л.И. Климова [Текст]. СПб.: ВНИГРИ, 2008. 164 с. EDN: QKHLXH

- Прищепа О.М. и др. Новые представления о перспективах нефтегазоносности северо-западных районов Тимано-Печорской провинции [Текст] //Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. Т. 8. №. 2. 36 с. DOI: 10.17353/2070-5379/25_2013 EDN: QYVTKJ

- Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти [Текст]. Перевод с английского //М.: Мир. 1981. 504 с.

- Чупров В.С. Сейсмостратиграфия палеозойских отложений Ижемской впадины в связи с нефтегазоносностью [Текст]. Автореф. канд. дисс. Сыктывкар, 2002. 19 с. EDN: QDRHER

- Espitalié J., Deroo G., Marquis F. 1985. Rock-Eval pyrolysis and its applications. Part Two: Revue de L'Institut Francais du Petrole, v. 40, p. 755-784. DOI: 10.2516/ogst:1985045.

- Espitalié J., Madec M., Tissot B., Mennig J.J., Leplat P. 1977. Source rock characterization method for petroleum exploration: Proceedings of the 9th Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, May 2-5, 1977, v. 3, p. 439-444. DOI: 10.4043/2935-MS

- Peters K.E. 1986. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 70, no. 3, p. 318-329. DOI: 10.1306/94885688-1704-11D7-8645000102C1865D

- Peters K.E., Cassa M.R. 1994. Chapter 5 - Applied source rock geochemistry, in Magoon, L.B., and Dow, W.G., eds., The petroleum system-From source to trap: American Association of Petroleum Geologists Memoir 60, p. 93-120.

- Tissot B., Durand B., Espitalié J., Combaz A. 1974. Influence of nature and diagenesis of organic matter in formation of petroleum: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 58, p. 499-506. DOI: 10.1306/83D91425-16C7-11D7-8645000102C1865D