Расщепление решений слабо нелинейных сингулярно возмущенных уравнений при регулярном вырождении

Автор: Алыбаев К.С., Мусакулова Н.К.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 12 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается слабо нелинейное сингулярно возмущенное уравнение в комплексных областях. Поставлена задача о возможности расщепления уравнения на несколько составляющих. Введением новых неизвестных функций, получена система из двух уравнений. Далее исследовано асимптотическое поведение решений полученных уравнений в комплексных областях. Доказано, что решение каждого из этих уравнений является доминирующим в определенных частях рассматриваемых областей. Решение одного из этих уравнений определяет пограничные линии и области, а решение другой системы определяет регулярную область.

Сингулярно возмущенные уравнения, аналитические функции, гармонические функции, расщепление, линии уровня, погранслойные линии и области, регулярная область, сходимость, последовательные приближения, асимптотическая оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/14128992

IDR: 14128992 | УДК: 517.928 | DOI: 10.33619/2414-2948/97/02

Текст научной статьи Расщепление решений слабо нелинейных сингулярно возмущенных уравнений при регулярном вырождении

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 517.928

Асимптотическое поведение решений сингулярно возмущенных уравнений исследованы в работах [1–3]. В работе [4] проведен обзор развития теории сингулярно возмущенных уравнений с аналитическими функциями, а в [5] определены понятия погранслойные линии, области, регулярные и сингулярные области. Во всех перечисленных работах исследования проведены без расщепления решений. В данной работе решим задачу о возможности расщепления решений сингулярно возмущенных уравнений.

Постановка задачи

Пусть рассматривается уравнение гz'(t,г') = a(t)z(t,г) + гb(t) + sf (t,z(t,£)). (1)

с начальным условием

Z(t0, г) = Z0, (2)

где 0 < г — вещественный параметр; t E D ^ С и D односвязная, открытая и ограниченная область, z(t,г') — скалярная функция, t = t 1 + it2 , t 1 ,t2 — действительные переменные, i = V—1, t0 = t10 + it20.

Относительно правых частей (1) предположим выполнимость следующих условий:

-

У1. a(t), b(t) E A(D} - пространство аналитических функций в области D.

-

1. Для a(t) возможны различные случаи. В частности a(t) в области D может иметь конечное число нулей и полюсов. Для простоты рассмотрим только случай: У2. Yt E D (a(t) Ф 0).

-

2. Задачу решим при условии У1, У2, У3, У4.

y3.f(t,0) = 0,f(t,x) E Q(H) где H = {(t,x),t E D, Ixl < M 1 } , здесь и далее буквами М 1 ,М2... будем обозначать положительные постоянные не зависящие от г, причем |x0| < M 1 .

y4.v((t,x),(t,x)) E H (|f(t,X) - f(t,x)\ < M 2 \x-^i\).

Задача. Расщепить решение задачи (1) – (2) на несколько составляющих и исследовать их асимптотическое поведение в области D.

Определение 1.Если выполняется условие У2, то будем говорить, что все точки области D являются простыми. Невозмущенное уравнение, соответствующее (1), имеет решение ^ = 0 и это решение не имеет особенностей.

Решение задачи

Решение задачи разделим на несколько частей.

-

1. Расщепление решения.

В (1) введем новые неизвестные функции следующим образом

z(t, г) = n(t, г) + x(t, г), (3)

где n(t, г),x(t, г) - новые неизвестные функции. (3) подставляя в (1) получим следующее уравнение:

гП ' (t,г) + гx'(t,г') == a(t)П(t,г) + a(t)x(t,г) + гb(t) + г(f(t,П(t,г') + x(t,г)')

Уравнение (3) расщепим на следующую систему (аргументы неизвестной функции будем опускать)

гП ' = a(t,}n +гf(t,П'), (4)

n(t 0 , s) = x°,

ex' = a(t)x + cb(t) + e[f (t, П + %) — f (t, П)], x(t0,e) = 0. (5)

Далее займемся исследованием асимптотического поведения решений уравнений (4)-(5) с заданными начальными условиями. Для этого (4) – (5) заменим системой интегральных уравнений

П = x°exp

A(t)

e

+

} A(t)—A(r)

I f (т , П) exp-------------ат, to

t

A(t) — A(r)

x = I [b(r)f(r, П + x) — f(T, n)]exp-----------dr, t0

где A(t) = C a(r)dr. Заметим, функция A(t) в точке t = t0 имеет простой нуль. t 0

Прежде чем исследовать асимптотическое поведение решений (6)-(7) проведем некоторые геометрические построения.

Геометрические построения

Возьмем функцию A(t) и рассмотрим ReA(t), ImA(t).

Определение 2. Множество (p~) = {t Е D, ReA(t) = p — const} назовем линия уровня функции ReA(t).

Далее все геометрические построения будут проведены с использованием линии уровней функций ReA(t) и ImA(t).

Аналогично определяется линия уровня ImA(t), которую обозначим (q}.

Введем в рассмотрение линию уровня (p0) = {t Е D, ReA(t) = 0}.

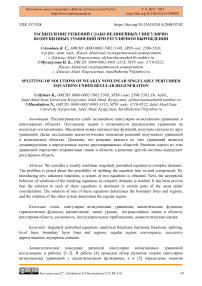

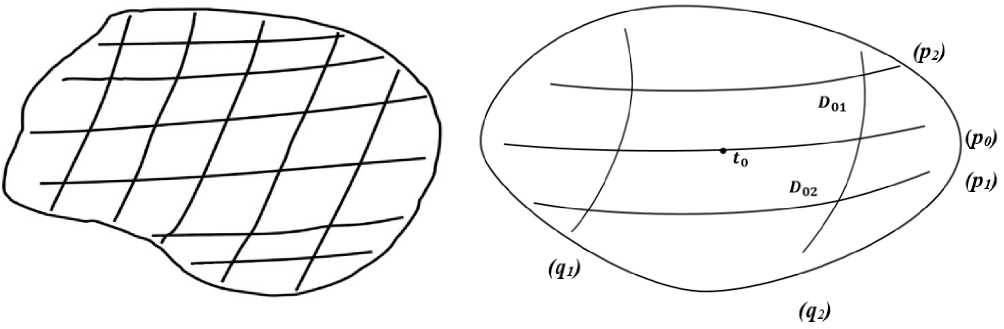

Поскольку A(t0) = 0, то линия (p 0 ) проходит через точку t0. Согласно У2 все точки D являются простыми т. е. функция A(t) в D не имеет кратных точек. Тогда через любую точку области D проходит единственная линия уровня функций ReA(t), ImA(t). Линии уровня, ReA(t), ImA(t), в точках пересечения взаимно ортогональны [6, 7]. Отсюда следует, область D покрывается сетью взаимно ортогональных линий уровня функций ReA(t), ImA(t) (Рисунок 1). Область D открытая, тогда существует сетка содержащая точку t0 (Рисунок 2).

Рисунок 1. Покрытие области D

Рисунок 2. Сетка образованная линиями уровней (p), (q)

Сетку обозначим D0. Линией уровня (р0) сетка D разделяется на части D01 и D02 (Рисунок 2). На части линии (р0) с D0 возьмем произвольную точку t и проведем линию (q). Функцию ReA(t) рассмотрим вдоль (q). Известно [6, 7] вдоль (q) функция ReA(t) строго монотонна. Если учесть ReA(t) = 0, то справедливы следующие соотношения

(Vt е D01 (ReA(t) < 0) Л Vtе D02(ReA(t) > 0)) V V (Vt е D01 (ReA(t) >0) Л Vt е D02(ReA(t) < 0)),

Причем равенство имеет место только на границе (р0).

Поскольку полученные соотношения равнозначны, то не ограничивая общности будем считать

Vt е D01 (ReA(t) < 0)Л Vt е D02(ReA(t) > 0)

Для дальнейших исследований возьмем часть D01 и выберем пути интегрирования для (6)-(7).

Vt е D01 путь интегрирования состоит из части: (p0)[t0, t]; (q)[t, t]. Запись (l')[T1, T2] -означает часть кривой

-

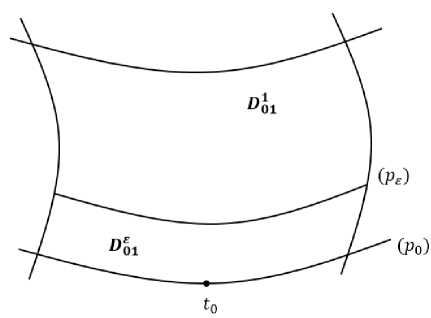

(l) соединяющий точки T 1 и T2. Отметим, по выбранным путям интегрирования ReA(t) не возростает. Определим линию уровня

(Р е ) = {t е D01,ReA(t) = sins}.

Линия (р , ) разделяет область D01 на части D Q1 , D0 1 , причем будем считать

-

(Р£) е D^, (P q ) £ D^ (Рисунок 3).

Рисунок 3. Области 0 01 ,0 01 .

Исследование асимптотического поведения решений уравнений (6) и (7)

Асимптотическое поведение решений уравнений (6)-(7) в области D01 выражается следующей теоремой.

Теорема. Пусть выполняются условия У1-У4 . Тогда Vt е D01 существуют решения уравнений (6), (7) и для них справедливы оценки

ReA(t)

\n(t,s)\< M3exp —-—, t е (P q ) U D 01 U D 11 ;

lx(t,s)l < M7s,Vt е D01.

Справедливость теоремы установляется применением метода последовательных приближений к (6) и (7).

Последовательные приближения определяются так t

Пт=х0ехр —+ | f (т,Пт-1)е хр-^----— dT,

£ 8

t0

n0(t,£) = 0,m = 1,2,....

t

A(t) — A(t)

Хт = I [b(T) + f(T, П + Хт-1) — f(r, П)]ехр-----------dr, t0

х0(t, 8) = 0,m = 1, 2,....

-

(8) и (9) оцениваются Vt E D01 , согласно выбранных путей интегрирования и доказывается их равномерная сходимость. Заметим, что линии уровня, определяемые гармоническими функциями, являются аналитическими кривыми и их уравнения можно представить параметрическими.

Пусть T1 = T1(s),T2 = T2(s),0 < s < s0 параметрическое уравнениелинии уровня (р0), а s-длина кривой (р0) от точки t0 до точки t = T1 + it2 ; T1 = T1(a), t2 = T2(e), 0 < a < a0 параметрическое уравнение линии уровня (q) проходящая через точки t и т.

Сначала проведем оценку последовательных приближений (8).

Пусть t E (p0\Vt E (р0) (ReA(t) = 0) ^ |П 1 | < |х0|.

Из (8), учитывая У4 получим

|П 2 | < |х0| +М 2 J0S|n i ||T 1 (s) + it 2 (s)I ds < |х0| + М 2 1х°1 •M 0 S(lT ‘ (s) + +it 2 (s)I < M o ),|П 2 |<|хo|+M 2 M o |хo|S.

Для выполнимости У4 положим |х0| + |х0|М0М 2s < М 1 .

Отсюда имеем

М 1 —|х0| S-|хo|•M o M 2 .

Учитывая (10) получим

\П 2 \<М1.

Для П 3 имеем

S

S

\П з \<\х ° \ + М 2 М 0 \\H1\ds< \х ° \ + М 2 м /(|х » | + Iх0! M 0 M 2 s)ds<

s2

< \х0\+М 2M0|х0|S + (М 2М 0 )2 — = |х0|(1 + M3s +

Пусть справедлива оценка

(М з §)2 2!

)•

где М2М0=М

Пт.\< •" 1к '"3'.

Учитывая (11) из (8) получим

S т-1 тт

\П т+1 \ <|х»|+M з \х«\\^^-ds< \х ° \ + Iх 0 |t(M^-= = t(Mг-

0 к=0 к=0к=0

Справедливость оценки (11) доказана.

Оценку (11) можно заменить следующим

|nm| - |%0|е%рМзХ

При получении оценок для |Пт| мы формально предположим выполнимость условия

У3. Освободиться от этого формализма можно, положив

|х0|ехрМ3£ < М1 или

~ 1 М1

s - М3 1п к°| .

Далее, не ограничивая общности, будем считать, что неравенство (10) выполняется для части (p0) содержащегося в D01 так как раздвигая границы D01 можно обеспечить выполнимость (13). Таким образом все вышепроведенные операции законны и полученные оценки справедливы. Если учесть (13) то имеем

|Пт|-М1,т = 0,1,.

Теперь докажем равномерную сходимость (8) для t € (p0). Учитывая У4 имеем

S

|П 2

—

П 1 |-М 2 М 0 /|П 1 |Й5-М з М 1 ?.

Далее

|П 3

—

S s'2

П21 -Мзрщ —П1|с/5-М1Мз2-.

Продолжая процесс получим

, , (М3£)

|Пт —Пт-1|-М1 3^-

(т — 1)

Из полученных оценок вытекает, равномерная сходимость последовательных приближений Vt £ (p0) к некоторй функции П(t, е) , которая является решением (6). Если учесть (14), то для этого решения справедлива оценка

|П(t,E)|-М1,tG(po) (15)

Пусть t € D^. Согласно выбранных путей интегрирования (6) представим в виде

S

. ^(t( П = x0exp-------+ I /(т, П)ехр ^(tGT)) — Л(т^)) Е * (r1(s) + ir2(s))ds + +J01W, П)ехр^^)^^))* (т‘(а) + ir2(a))da. В (16) проведем преобразование П = L П)ехр E E 0 X(t( + I /(т, П)ехр------------------ xx (t1(ct) + ir2(a))da, где t(s) e (P0). 4(t(s)) — X(t(s)) E xx (t1(s) + ir1(s))ds)j E В (17), выражение содержащееся в скобке [...], дает решение уравнения (6) при t(s) € (p0) т. е. П(? (s), е). Согласно (15) для этого решения справедлива оценка n(t(s),e) < M1,t(s) e (p0). (17) можем переписать в виде П = n(t(s), £)exp A(t(J)) — A(t(s)) £ o' + / f(r,n)expA(t("))-Atl(g)) x(t1(j) + ^T2(j))dJ. Для исследования уравнения (19) применим метод последовательных приближений. Последовательные приближения определим так A(t(J)) — A(t(s)) Г A(t(J)) — A(t(j)) Пт = n(t(s),£)exp 1 }---^--^+ | /(t, Пm-1)exp J—-^ x £ J£ x (t1(j) + ir2(j))dj. n0(t, £) = 0, m = 1,2,... Сначала оценим последовательные приближения (20), затем докажем их равномерную сходимость. Учитывая Re(t(s)) = 0 получим |П1| < |n(t(s),£)|exp Re A(t(J)) . £ Далее d |nil<|nil+M2Mo/|nilexp Re ( A(t(j)) — A(t(j))) < £ ReA(t(J)) < M1exp--------- + M3M1exp Re A(t(o)) Re A(t(o)) -------- J == M1exp-------- |П2| < M1exp Продолжив процесс получим £ Re A(t(J)) ----(I + M3J). £ (1 + M3J), Re A(t(J)) |Пт| < M1exp--------- m-1 V (M3J^ 9 > —n—,m = 1,2, . k! k=0 Из (22) Vm e Мимеем оценку Re A(t(J)) |Пт| < M1exp----------expM3J. Если учесть, что D ограниченная область, то exp M3 J < M4. Таким образом ReA(t(J)) |Пт| < M5exp-----------, M5 = M1M4. Теперь докажем сходимость последовательных приближений. Для этого оценим |Пт Пт-1|. Имеем, учитывая У4 (за счет д, всегда можно добиться, чтобы (t, Пт) £ Н). г Re( A(t(d}} — A^o)) MIS М2Мо \ |П1| ^---------->ла < Re A(t(d) < М3 Mi exp----д, |Пт—Пт-1|< Miexp Re A(t(d)) (M3д)т-1 ,m = 1,2, .„ - (m — 1)! Таким образом, на основе полученных оценок можем утверждать, что ряд 2т=11Пт—Пт-11 сходится равномерно Vt £ D^ к некоторой функции П(t,E), которая является решением (19) для t £ D0i. Если учесть (23), то для этого решения справедлива оценка |П| < M5exp^(^,t £ D^. Пусть t £ D0i. Для этого случая, повторяя вычисления проведенные в 2 получим аналогичную оценку, оценке (24) т. е. |П| < Msexp^f^kt £ D11. Объединяя оценки (15), (24), (25) для П(t, е) можно записать оценку ReA(t(a)) |П| < M3exp----------S t £ (po} U D$i U D1i. Таким образом первая часть теоремы для П(t, е) , доказана. Теперь докажем вторую часть теоремы. Как и в предыдущем случае оценим (9) и докажем их равномерную сходимость. Ограничимся только оценкой только первого приближения, а оценка для оставшихся приближений и доказательство сходимости повторяются вычисления проведенные в предыдущих случаях. Пусть t £ (p0) Тогда S xi = ^ b^exp^^^-)^^^ S (bi(x) = b(T)(Ti(s)) + i(T^(s))) = | bi(r)exp---( ) ^----(—dis. К последнему интегралу, согласно У2, можно применить интегрирование по частям. Применяя этот метод, затем переходя к модулю, получим IxiI< M6E,t £ (po) t £ D0i U D0i. В этом случае, повторяя преобразование случая 2 (t £ D0i), получим S X X X xi(t,-') = | b^T^exp---—— ----~“(Ti(s)) + i(T^(s))ds + + J bi(t)expA^ta^ Л^^) (т1(<г)) + i(r2(a))da = = ехр^й^У^ + iftCs»] + + J^btfr) exp^^^^^r^a)) + i(r‘(a)) da (выражение содержащееся в скобке [...], есть функция Xi(t, е) (t e (po))) =X1 (t(s), ejexp^^)^^) + + J /MYJexp^^—))—^—^^^ + i(r‘(a))da, o A(t(a)) — A(t(s)) xi(t, e) = xi(t, e) exp------------------- + £ ^ С A(t(a)) — A(r(a)) , . + J bi(z)exp-----------------(т1(а)) + 0 +i(r2(a))da,. teD^UD^ В выражении (27) |Xi(t,£)| < MiE, A(t(a)) — A(t(s)) exp--------------- /?eA(t(T)) ( O(1),teDo\ |/| Учитывая все сказанное, имеем |xi(t,E)| < M7E,t e D^iUDii,(M6< M6o) (28) На основе (26), (28) можем написать оценку |x1(t,E)|< M6oE,t e (po) U D^ U D0i. При оценке приближений x1(t,e), (m = 2,3, .) достаточно рассмотреть случаи te (po),t e D^i U D^i.

Список литературы Расщепление решений слабо нелинейных сингулярно возмущенных уравнений при регулярном вырождении

- Алыбаев К., Мусакулова Н. Метод линий уровня в теории сингулярно возмущенных уравнений // Вестник Ошского государственного университета. 2022. №4. С. 206-217. DOI: 10.52754/16947452_2022_4_206 EDN: LFAWPG

- Нарымбетов Т. К Существования и связь областей притяжения решений сингулярно возмущенных уравнений: дисс. … канд. физ.-мат. наук. Ош, 2022.

- Мурзабаева А. Б Исследование сингулярно возмущенных уравнений с разделением множеств при вырождении: дисс. … канд. физ.-мат. наук.:01.01.02. Ош, 2019.

- Алыбаев К. С., Бакыт кызы Тахмина Орто мектептин математика курсунда өзгөртүп түзүүлөрдү маалымат технологияларды колдонуп окутуу// Вестник ЖАГУ. 2023. №2(55). C. 24-29.

- Панков П. С., Алыбаев К. С., Тампагаров К. Б., Нарбаев М. Р. Явление погранслойных линий и асимптотика решений сингулярно возмущенных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями // Вестник ОшГУ. 2013. №1. С. 227-231.

- Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1973. 736 с.

- Федорюк М. В. Метод перевала. М.: Наука, 1977. 368 с.