Расширение функциональных возможностей гибридных моторно-трансмиссионных установок транспортных средств

Автор: Рулевский А.Д., Уланов А.Г., Никифоров С.С.

Рубрика: Расчет и конструирование

Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе приведен анализ эволюции современных схем гибридных моторно-трансмиссионных установок транспортных средств. Отмечены причины их появления, достоинства и недостатки, приведены примеры практической реализации. Подробно рассмотрена область применения, возможности различных типов современных гибридных приводов и перспективы их развития. Показано, что схему последовательного гибридного привода активно использовали и используют на тяжелой и специальной технике, поскольку она идеально подходит для транспортных средств, в которых необходимо передать на ведущие колеса большой крутящий момент, но при этом не требуются высокие скорости движения. В то же время применяемые на современных автомобилях разные варианты параллельного гибридного привода позволили снизить мощность двигателей внутреннего сгорания, благодаря чему была существенно повышена их экономичность при одновременном снижении токсичности отработанных газов. Особое внимание уделено практически неиспользуемой до настоящего времени возможности гибридного привода служить резервным приводом транспортного средства. Сформулированы требования, которым должен отвечать гибридный привод, применяемый с такой целью. Приведена кинематическая схема инновационной гибридной моторно-трансмиссионной установки, отвечающая предложенным требованиям и позволяющая реализовать функцию резервного привода транспортного средства. Подробно раскрывается принцип функционирования предложенного гибридного привода на всех режимах его работы. Показано, что благодаря применению на транспортном средстве инновационной гибридной моторно-трансмиссионной установки появляется возможность сохранения его мобильности в случае повреждения или выхода из строя основной силовой установки. Показан пример реализации предложенной схемы гибридного привода на обычном легковом автомобиле.

Транспортное средство, гибридная моторно-трансмиссионная установка, последовательный гибрид, параллельный гибрид, «мягкий гибрид», накопитель энергии, обратимая электромашина, коробка перемены передач, редуктор, гидромуфта, мобильность, резервный привод

Короткий адрес: https://sciup.org/147246011

IDR: 147246011 | УДК: 629.113 | DOI: 10.14529/engin240302

Текст научной статьи Расширение функциональных возможностей гибридных моторно-трансмиссионных установок транспортных средств

Первые транспортные средства с гибридными моторно-трансмиссионными установками (ГМТУ) появились еще в конце XIX века. Но если в те годы они были скорее экспериментальными, то в 40–50 гг. прошлого века уже переходят в разряд серийных машин. Оказалось, например, что так называемый последовательный гибридный привод идеально подходит для транспортных средств, у которых на ведущие колеса нужно передать большой крутящий момент, но при этом они не требуют высоких скоростей движения. Поэтому подобные схемы нашли широкое применение на больших карьерных самосвалах и тяжелых инженерных машинах.

Интерес к возможности применения ГМТУ существенно повысился в последнее десятилетие прошлого века. На сей раз гибридные автомобили стали своеобразным ответом на общественный запрос, ставивший целью максимально возможное повышение топливной экономичности и экологичности автомобилей.

Как отмечают в своем исследовании Б.Л. Арав, В.Н. Бондарь, А.В. Келлер и С.Н. Беседин, к настоящему времени концепция транспортного средства с гибридным приводом получила довольно широкое распространение. Было реализовано большое число конструктивных решений ГМТУ. Каждое из них имеет свои преимущества и недостатки, но при этом все они в большей или меньшей степени позволяют добиться искомой цели – снижения расхода топлива и количества выбросов автомобилями вредных веществ [1].

Однако в настоящее время в дальнейших перспективах автомобилей с гибридными силовыми установками высказываются сомнения, поскольку они уступают тем же электромобилям по таким критериям, как снижение потребления углеводородов и повышение экологической безопасности. Но при этом отличаются конструктивной сложностью. Высказываются мнения, что

ГМТУ является только промежуточным звеном в эволюции автомобильной силовой установки от двигателя внутреннего сгорания к электродвигателю [5].

При этом не учитывается уникальная особенность ГМТУ, заключающаяся в том, что у транспортного средства фактически появляется резервный привод, который может быть использован в том случае, если основной двигатель машины вышел из строя и дальнейшее движение с его помощью становится невозможным.

Учитывая данную особенность ГМТУ, была предпринята попытка разработать гибридный привод, который мог бы выполнять функцию резервного привода. Были сформулированы требования к подобным приводам и на их основе разработан инновационный гибридный привод транспортного средства [10]. Проведенные ходовые испытания доказали, что разработанная схема гибридной моторно-трансмиссионной установки может быть использована в качестве резервного привода транспортного средства.

Однако, если быть точными, первая в мире последовательная гибридная силовая установка была применена в конце XIX века не на автомобиле, а на дизель-электроходе «Вандал», созданном по проекту русского инженера К.П. Боклевского. На судне были установлены три дизеля по 120 л. с., приводившие в действие три генератора, которые вырабатывали электрический ток для питания электромоторов, приводивших в движение корабельные винты.

Название «последовательный гибрид» такая схема получила, потому что поток мощности, поступающий на гребные винты (или ведущие колеса), проходил ряд последовательных преобразований: из механической энергии, производимой двигателем внутреннего сгорания, в электрическую, вырабатываемую генератором, и затем, за счёт электродвигателей, опять в механическую.

Приводы, выполненные по схеме последовательного гибрида [1], дают возможность:

-

- использовать двигатель внутреннего сгорания (ДВС) малой мощности, постоянно работающий в диапазоне максимального КПД;

-

- отказаться от обязательной кинематической связи ДВС с ведущими колесами транспортного средства (ТС);

-

- использовать относительно простые по конструкции и, следовательно, дешевые аккумуляторные батареи, поскольку они не являются критически важным элементом.

Оказалось, что последовательный гибридный привод идеально подходит для ТС, в которых необходимо передать на ведущие колеса большой крутящий момент, но при этом они не требуют высоких скоростей движения. Поэтому подобную схему гибридного привода активно использовали и используют на тяжелой и специальной технике: танках, тракторах, тягачах и т. п. [9].

Тот же Фердинанд Порше в годы Второй мировой войны применил последовательный гибрид на самоходной артиллерийской установке Sturmgeschütz mit 8,8 cm StuK 43 Elefant, более известной как Ferdinand, и сверхтяжелом танке Panzerkampfwagen Sd.Kfz 205 Maus. Последовательный гибридный привод стоял и на гигантском колесном вездеходе Snow Cruiser, построенном в 1939 году в США для покорения Антарктиды.

Принципиально такая же схема привода, только названная дизель-электрической, используется в семействе тяжелых тракторов ДЭТ Челябинского тракторного завода. Последовательные гибриды успешно применяются на больших карьерных самосвалах. Например, на автомобиле «БелАЗ» мощный дизель-генератор питает электромоторы, интегрированные непосредственно в колеса самосвала.

На примере «БелАЗа» понятно, почему последовательные гибриды нашли применение в инженерной технике. Прежде всего такая схема позволяет передать на колеса мощное тяговое усилие, критически важное для подобных ТС, и при этом полностью избавиться от механической трансмиссии (карданных валов, коробок перемены передач, дифференциалов, раздаточных коро- бок и т. д.), которые при требуемой мощности имели бы просто гигантские размеры и массу, что создавало бы колоссальные проблемы при их компоновке. К тому же наличие электрического привода позволяет плавно регулировать крутящий момент.

Нужно учитывать, что подобные ТС являются уникальными. Попытки перенести схему последовательного гибридного привода, например, на обычные легковые автомобили долгое время не удавались. Причиной было то, что относительно большие габариты, масса и стоимость электрической части привода мешали его широкому распространению [1, 2, 6, 7, 17–19, 23–25, 28].

Однако в последние годы автомобили с последовательными ГМТУ начинают доказывать свою жизнеспособность. Так, в 2023 году «Автомобилем года» в Китае признан кроссовер Li L9, оснащенный последовательным гибридным приводом. На автомобиле установлен ДВС объемом всего 1,5 литра, который заряжает высоковольтную аккумуляторную батарею емкостью 44,5 кВт. Батарея, в свою очередь, питает два электродвигателя, один из которых установлен на передней оси, другой – на задней. Суммарная отдача агрегатов автомобиля составляет 330 кВт или 449 л.с.

Интерес к возможности применения ГМТУ существенно повысился в последнее десятилетие прошлого века. На сей раз автомобили с гибридным приводом, как и электромобили, стали своеобразным ответом на общественные запросы «зеленой повестки», ставившей целью максимально возможное повышение топливной экономичности и экологической безопасности автомобилей [9–11].

К настоящему времени концепция ТС с гибридным приводом получила довольно широкое распространение [1, 3, 6, 12, 15, 16, 21, 27]. В качестве подтверждения можно привести тот факт, что в модельном ряду практически всех крупнейших производителей есть автомобили с ГМТУ. Результаты, достигнутые за прошедшие годы, показали, что принципиальное построение схемы гибридного привода имеет большое число конструктивных решений. Каждое из них имеет свои преимущества и недостатки, однако все они в большей или меньшей степени позволяют добиться искомой цели – снижения расхода топлива и количества выбросов автомобилями вредных веществ.

Из-за конструктивных особенностей автомобили с микрогибридами нуждаются в более мощном стартере (если в обычном автомобиле мощность стартера составляет 1,0–2,2 кВт, то стартер микрогибрида должен выдавать уже 5,0–25 кВт). Стандартные автомобильные свинцовые аккумуляторные батареи не способны сохранять работоспособность при постоянных циклах «заряд – разряд» и многократных запусках двигателя, поэтому для таких машин требуются более мощные EFB-аккумуляторы или безэлектролитные AGM-аккумуляторы, более приспособленные к частым разрядам [11, 20, 22, 26].

ГМТУ, выполненные в рамках такой концепции, дают возможность:

-

– оптимизировать рабочие режимы ДВС для повышения экономичности силовых агрегатов и снижения токсичности их выхлопных газов, это обеспечивается тем, что область работы ДВС сокращается за счет его выключения при кратковременных остановках и при движении ТС на неустановившихся режимах движения (при скоростях до 10 км/ч);

-

– обеспечить рекуперацию энергии при торможении ТС, ее накопление и повторное использование;

-

– использовать относительно маломощные электромашины (порядка 10 % мощности ДВС), при этом они используются преимущественно при выключенном ДВС;

-

– автоматизировать процесс пуска и выключения ДВС, что и позволяет обеспечить требования по улучшению экономичности и снижению токсичности ТС.

Практическое применение таких технических решений (по данным производителей) позволяет экономить в среднем 5–7 % топлива, а в идеальных условиях – до 12 %, что сокращает количество вредных выбросов с выхлопными газами в атмосферу.

Вторая концепция ГМТУ [1, 11, 20, 22, 26], которую обозначают как «заряжаемый гибрид», «полный гибрид» или PHEV-гибрид (от англ. plug-in hybrid electric vehicle), предусматривает использование относительно простых схем ГМТУ. В автомобиле с подобной ГМТУ основным ис- точником энергии является аккумулятор-накопитель, который обеспечивает ТС требуемой мощностью на всех режимах движения. При этом ежедневная зарядка аккумулятора-накопителя является обязательной и должна обеспечивать расчетный запас хода ТС. ГМТУ, выполненные в рамках данной концепции, позволяют использовать их не только как вспомогательные по отношению к ДВС, но и передвигаться на значительное расстояние исключительно на электрической тяге.

ГМТУ, выполненные в рамках такой концепции, дают возможность:

-

– существенно снизить мощность ДВС и обеспечить его работу только в области рационального (установившегося) режима;

-

– использовать аккумуляторы-накопители большой мощности для обеспечения возможности преодоления максимальных сопротивлений движению;

-

– автоматизировать управление работой ГМТУ с целью обеспечения требуемых эксплуатационных показателей и эффективности ТС [8].

Отличительной особенностью PHEV-гибридов является отсутствие кинематической связи между ДВС и ведущими колесами. В таких гибридах применяются более мощные электрические двигатели, тяговые аккумуляторы, высоковольтовая силовая электрика. Транспортные средства с PHEV-гибридами являются промежуточным звеном между классическими автомобилями с ДВС и электромобилями.

Важным преимуществом схем PHEV-гибридов является уменьшение массы ДВС и фактическое отсутствие механической трансмиссии, благодаря чему существенно снижается масса ГМТУ в целом [7, 9, 13]. Однако есть и существенный недостаток – высокая стоимость используемых накопителей энергии, в качестве которых чаще всего используют литий-ионные аккумуляторные батареи [11, 14, 15, 20, 22].

В результате совершенствования схем PHEV-гибридов в серийное производство были запущены модели с такими ГМТУ, в которых при мощности ДВС на 25–30 % меньше, чем в автомобилях-аналогах с обычными двигателями, на 30–40 % была повышена топливная экономичность ТС при одновременном снижении токсичности отработанных газов.

Однако опыт эксплуатации автомобилей с ГМТУ всех типов выявил и ряд их существенных недостатков, связанных со значительным усложнением их конструкции и ощутимым увеличением массы. Все это, естественно, привело к увеличению продажной цены таких автомобилей по сравнению с их версиями с ДВС.

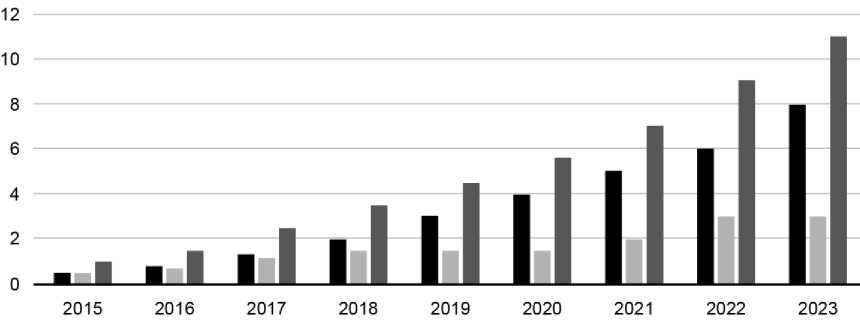

В результате автомобили с ГМТУ так и не получили широкого распространения. Как видно из динамики продаж электромобилей и гибридов, представленной на рис. 1, продажи «зеленых автомобилей» (электромобилей и гибридов) за последние 8 лет существенно выросли (с 1,0 % мирового автомобильного рынка в 2015 году до 11,0 % в 2023 году). При этом доля продаж электромобилей за это время увеличилась в 16 раз (с 0,5 % в 2015 году до 8 % в 2023 году), в то время как доля гибридных автомобилей за тот же период выросла всего в 6 раз (с 0,5 % в 2015 до 3,0 % в 2023 году).

Такая тенденция представляется абсолютно обоснованной с позиции экономической целесообразности при доминирующем в настоящее время рыночно-потребительском подходе к оценке перспектив автомобилей с различными типами силовых установок. При таком подходе важнейшее значение имеет показатель стоимости владения ТС. Он включает в себя цену покупки автомобиля за вычетом стоимости последующей его продажи (через 3–5 лет эксплуатации) и существенно зависит от его топливной экономичности, надежности и величины обязательных налоговых и страховых платежей, отнесенных к его пробегу за срок службы.

В настоящее время по показателю стоимости владения автомобили с ГМТУ, несмотря на принятые в разных странах по отношению к ним существенные налоговые льготы, проигрывают машинам с традиционными типами ДВС. При этом они уступают электромобилям по таким чисто «зеленым» критериям, как снижение потребления невозобновляемых ресурсов (углеводородов) и повышение экологической безопасности. Эти факторы и обусловили изменение потребительских предпочтений в пользу электромобилей, как это видно из диаграммы на рис. 1.

Все это и стало причиной наблюдаемого в настоящее время скепсиса по отношению к перспективам автомобилей с ГМТУ. Напрямую высказываются мнения, что гибридный привод является только промежуточным звеном в эволюции автомобильной силовой установки от двигате- ля внутреннего сгорания к электродвигателю [5].

■ Электромобили, % ■ Гибриды, % ■ Суммарная доля, %

Рис. 1. Доля продаж электромобилей и автомобилей с ГМТУ на мировом рынке

Fig. 1. Global market share of sales of electric and hybrid engine-transmission vehicles

Представляется, что рыночно-потребительский подход к ГМТУ, да еще и с учетом требований «зеленой повестки», ограничивает возможности эффективного применения гибридных приводов в транспортных средствах. Авторы считают, что уникальная особенность гибридного привода заключается в том, что он дает возможность обеспечить транспортное средство резервной силовой установкой, которая может быть использована в том случае, когда его основной двигатель (ДВС) по тем или иным причинам вышел из строя и дальнейшее движение с его помощью становится невозможным. Причем эта возможность ГМТУ в настоящее время не используется.

Именно из-за данной особенности ГМТУ была предпринята попытка разработать гибридный привод, предназначенный для обеспечения ТС резервным приводом. При его разработке были учтены следующие требования:

-

– относительная простота конструкции, выражающаяся в полной совместимости электрической части гибридного привода с конструкцией трансмиссии обычного ТС с ДВС. В результате ГМТУ должна стать одной из опций, устанавливаемых по желанию потребителя, причем должна быть возможность установки гибридного привода уже во время эксплуатации ТС;

-

– стоимость гибридного привода не должна превышать 10 % начальной стоимости ТС;

-

– управление работой элементов ГМТУ должно обеспечить как поддержание рационального уровня заряда аккумулятора-накопителя, так и возможность движения ТС как в режиме «двигателя внутреннего сгорания», так и в режиме «электромашины»;

-

– включение в работу «электрической части» ГМТУ происходит в результате остановки ДВС (например, из-за его повреждения);

-

– время работы «электрической части» ГМТУ и, соответственно, пробег транспортного средства при её использовании определяется емкостью используемого аккумулятора-накопителя и может меняться в зависимости от конкретных условий эксплуатации ТС.

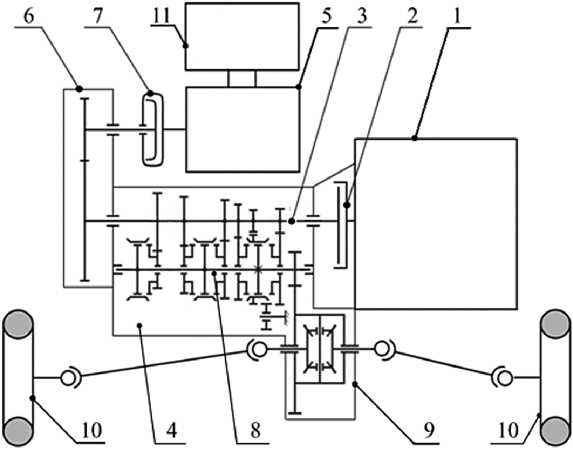

В результате был разработан инновационный гибридный привод ТС, кинематическая схема которого представлена на рис. 2 [10]. Он содержит двигатель внутреннего сгорания, муфту сцепления, обратимую электрическую машину, механическую коробку перемены передач, редуктор, гидромуфту, тяговую аккумуляторную батарею.

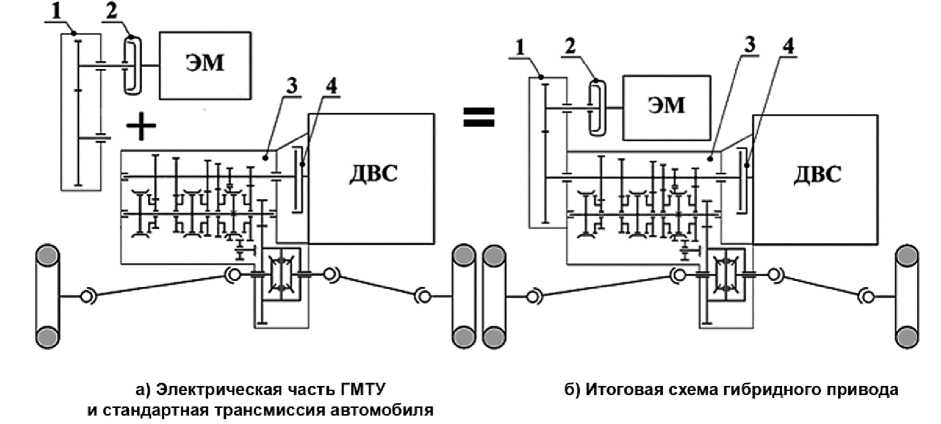

Относительная простота предлагаемого гибридного привода заключается в том, что он получается объединением стандартного «автомобильного привода» (рис. 3), состоящего из двигателя внутреннего сгорания, механической коробки перемены передач и дифференциала с «электрической частью» ГМТУ, которая включает в себя обратимую электромашину и аккумулятор-накопитель. При этом трансмиссия ТС (механическая коробка перемены передач и дифференциал) абсолютно аналогична той, что применяются на автомобилях с ДВС, а «электрическая часть» ГМТУ является опцией, которая может быть установлена по желанию потребителя.

Рис. 2. Инновационный гибридный привод транспортных средств: 1 – двигатель внутреннего сгорания, 2 – муфта сцепления; 3 – входной вал механической коробки перемены передач, 4 – механическая коробка перемены передач, 5 – обратимая электрическая машина, 6 – редуктор, 7 – гидромуфта, 8 – выходной вал механической коробки перемены передач, 9 – дифференциал, 10 – ведущие колеса транспортного средства, 11 – тяговая аккумуляторная батарея

Fig. 2. Innovative hybrid vehicle drive: 1 – internal combustion engine, 2 – clutch; 3 – input shaft of manual gearbox, 4 – manual gearbox, 5 – reversible electric machine, 6 – gearbox, 7 – hydraulic clutch, 8 – output shaft of manual gearbox, 9 – differential, 10 – driving wheels of the vehicle, 11 – traction battery

Рис. 3. Структура инновационного гибридного привода транспортного средства: 1 – согласующий редуктор; 2 – гидромуфта; 3 – механическая коробка перемены передач; 4 – муфта сцепления

Fig. 3. Structure of innovative hybrid drive of a vehicle: 1 – matching reduction gear; 2 – hydraulic clutch;

3 – manual gearbox; 4 – clutch coupling

Предлагаемый гибридный привод ТС работает следующим образом (см. рис. 2). При работе в «режиме двигателя внутреннего сгорания» запускается ДВС, через включенную муфту сцепления он соединяется с входным валом механической коробки перемены передач (МКПП). Изменение режимов движения ТС осуществляется в этом случае путем включения соответствующей передачи в МКПП. В результате происходит кинематическое соединение входного и выходного валов МКПП. Вращение от выходного вала передается на дифференциал, а от него – на ведущие колеса автомобиля. При этом входной вал МКПП через редуктор и гидромуфту передает вращение от двигателя внутреннего сгорания на обратимую электромашину (ОЭМ), которая в данном случае, будет работать как генератор и вырабатывать электрический ток, идущий на заряд тяговой аккумуляторной батареи.

В случае выхода двигателя внутреннего сгорания из строя и его остановки гибридный привод переходит в «режим электромашины». При этом ОЭМ переходит в режим электродвигателя и начинает работать за счет накопленной в тяговой аккумуляторной батарее электроэнергии. Через гидромуфту и редуктор крутящий момент передается от работающей в режиме электродвигателя ОЭМ на входной вал МКПП и далее за счет кинематического соединения входного и выходного валов МКПП вращение передается на дифференциал, а от него – на ведущие колеса автомобиля. Одновременно с переводом ОЭМ в режим электродвигателя посредством выключения муфты сцепления ДВС отключатся от входного вала МКПП.

При этом «электрическая часть» с помощью приводного вала, на котором располагается ОЭМ, соединяется непосредственно с входным валом МКПП. Что касается редуктора, то он требуется для «компоновочной увязки» приводного вала ОЭМ с входным валом МКПП. И хотя на рис. 2 он показан в виде стандартного шестеренчатого редуктора, на практике это может быть редуктор в любом конструктивном исполнении, включая ременную или цепную передачу. Все зависит от конструкции трансмиссии конкретного транспортного средства и возможностей компоновки элементов «электрической части» ГМТУ с существующим автомобильным приводом. В принципе (если будет такая возможность) можно обойтись и вовсе без редуктора и соединить напрямую коробку перемены передач непосредственно с ведущим валом обратимой электромашины.

Установка гидромуфты на валу ОЭМ является важной отличительной особенностью предлагаемого гибридного привода. Она позволяет относительно просто, без усложнения конструкции привода, демпфировать динамические нагрузки, возникающие в нем при переходе ГМТУ с «режима ДВС» на «режим электромашины». Хотя, как отмечалось выше, предлагаемый гибридный привод является для ТС резервным и начинает работать в случае выхода из строя ДВС, имеется возможность и обратного перевода ГМТУ с «режима электромашины» на «режим ДВС» (например, в случае необходимости запуска основного двигателя в каких-то экстремальных условиях).

Учитывая роль ГМТУ как резервного привода транспортного средства, можно предположить, что пробег ТС с использованием «электрической части» ТС будет относительно небольшим. Поэтому имеется возможность использовать в качестве тяговых аккумуляторов-накопителей относительно простые и недорогие аккумуляторы. Именно этим и объясняется, в первую очередь, невысокая стоимость предлагаемого гибридного привода.

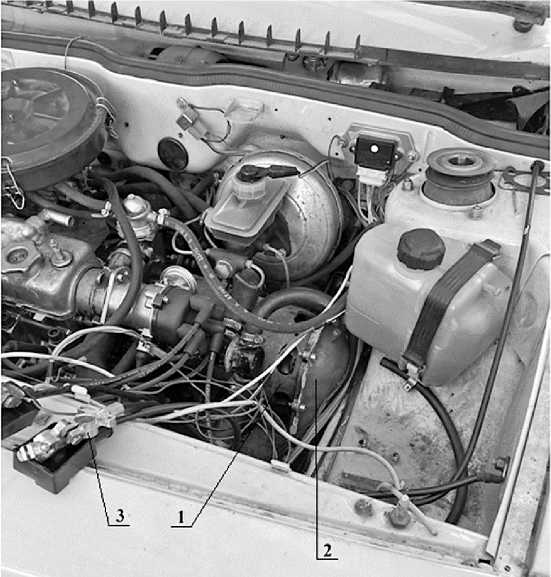

Для проверки работоспособности предложенных конструктивных решений, был создан опытный экземпляр предлагаемой ГМТУ для автомобиля ВАЗ-2108. Выбор модели автомобиля определялся имеющимися возможностями. Учитывалось и то обстоятельство, что моторнотрансмиссионный блок данного автомобиля предельно закомпонован. Несмотря на это, удалось собрать опытный образец ТС с предлагаемой ГМТУ, хотя и в упрощенном виде.

В компоновке двигателя и трансмиссии ВАЗ-2108 ничего не менялось (рис. 4). В моторном отсеке автомобиля была установлена обратимая электромашина 1. Кинематическая связь обратимой электромашины с входным валом МКПП осуществлялась с помощью согласующего шестерёнчатого редуктора 2, обеспечивающего необходимые кинематические и силовые параметры. В качестве тяговой аккумуляторной батареи использовался комплект стандартных свинцовых батарей, который размещается в багажном отделении автомобиля. Учитывая цель проводимых испытаний, на опытном экземпляре автомобиля после установки на нем электрической части гибридного привода не было выполнено никаких изменений в системе управления.

Проведенные ходовые испытания показали работоспособность предлагаемой схемы ГМТУ. При движении автомобиля с помощью ДВС наблюдался устойчивый заряд тяговой аккумуляторной батареи. Имитация повреждения ДВС осуществлялась его простым выключением. При этом при движении вперед в МКПП устанавливалась высшая передача, а все изменения тяговоскоростных параметров движения автомобиля проводились за счет изменения режимов работы обратимой электромашины. Имеющаяся на автомобиле МКПП задействовалась в случае необходимости перевода ТС на режим движения задним ходом.

Рис. 4. Установка инновационного гибридного привода в автомобиль ВАЗ-2108: 1 – обратимая электромашина, 2 – согласующий редуктор, связывающий вал обратимой электромашины и входной вал МКПП, 3 – клеммы для соединения обратимой электромашины с тяговой аккумуляторной батареей

Fig. 4. Installation of innovative hybrid drive in VAZ-2108: 1 – combined motorgenerating unit, 2 – matching reduction gear, connecting the shaft of combined motor-generating unit and input shaft of manual gearbox, 3 – terminals for connection of a combined motor-generating unit with a traction battery

Таким образом, в результате проведенных ходовых испытаний было практически доказано, что предлагаемая схема ГМТУ может быть использована в качестве резервного привода транспортного средства.

Список литературы Расширение функциональных возможностей гибридных моторно-трансмиссионных установок транспортных средств

- Анализ концепций гибридных моторно-трансмиссионных установок транспортных средств / Б.Л. Арав, В.Н. Бондарь, А.В. Келлер, С.Н. Беседин// Журнал автомобильных инженеров. 2011. № 5 (70). С. 35–39.

- Бажинова Т.А., Кучерявая М.А. Выбор электрохимической системы для тягового привода электромобиля // Автомобильный транспорт. 2013. Вып. № 33. С. 36–38.

- Баинов О.В., Смирнов О.П., Сериков С.А. Гiбриднi автомобiлi. Харкiв: ХНАДУ, 2011. 325 с.

- Богданов К.Л. Тяговый электропривод автомобиля. М.: МАДИ, 2009. 56 с.

- Калькулятор параметров электромобиля: сайт об электромобилях. URL: http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html (дата обращения 02.06.2024)

- Конструктивные схемы автомобилей с гибридными силовыми установками / С.В. Бахмутов, А.Л. Карунин, А.В. Крушатов и др. М.: МГТУ «МАМИ», 2007. 71 с.

- Мигаль В.Д., Двадненко В.Я. Выбор электродвигателей для электромобилей и гибридных автомобилей // Вестник ХНАДУ. 2016. Вып. № 75. С. 116–119.

- Науменко И.Н. Разработка и исследование автоматизированной электроприводной системы электромобиля: ВКР. СПб., 2018. 75 с.

- Новиков В.А., Савва С.В., Татаринцев Н.И. Электропривод в современных технологиях. М.: Академия, 2014. 400 с.

- Пат. 224538 Российская Федерация, МПК В 60К 6/24, В 60К 6/26, В 60К 6/28, В 60К 6/387. Гибридный привод автомобиля /А.Д. Рулевский, А.Г. Уланов, С.С. Никифоров. № 2023124208, заявл. 20.09.2023; опубл. 28.03.2024, Бюл. № 10. 7 с.

- Сгибнев А.В., Красавин П.А. Блеск и нищета аккумуляторов, или кому нужны электромобили? // Журнал автомобильных инженеров. 2016. № 6 (101). С. 30–33.

- Скрипко Л.А. Гибридный привод для «Калины» // Журнал автомобильных инженеров. 2011. № 5 (70). С. 50–54.

- Смотров Е.А. и др. Построение тягового электропривода транспортного средства на основе многодвигательной схемы / Е.А. Смотров, Д.В. Вершинин, О.Г. Дашко, Е.В. Савилов // Журнал автомобильных инженеров. 2011. № 5 (70). С. 30–34.

- Уланов А.Г. Теория наземных транспортных средств. Тяговый расчёт электромобиля: учебное пособие. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. 389 с.

- Cao J., Emadi A. A New Battery/UltraCapacitor Hybrid Energy Storage System for Electric, Hybrid, and Plug-In Hybrid Electric Vehicles // IEEE Transactions on power electronics. 2012. Vol. 27, no. 1. P. 122–132. DOI: 10.1109/TPEL.2011.2151206

- Ehsani M., Gao Y., Emadi A. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design. New York: CRC PRESS, 2010. 534 p.

- Energy Technology Perspectives 2010 – Scenarios & Strategies to 2050. Paris: OECD/IEA, 2010. 650 p.

- Gairns E., Hietvrinn E. Electrochemical Power for Transportation//Comprehensive Treatise of Electrochemistry. N. Y. and London; Plenum Press. 1981. Vol. 4. P. 421–504.

- Gairns E. Secondary batteries new batteries – high temperature// Comprehensive Treatise of Electrochemistry. N. Y. and London; Plenum Press. 1981. Vol. 3. P. 341–368.

- Gutman G. Entwicklung Ni/H2 Akkumulatoren. Dahena Monograph. 1981/ Bd. 92. P. 1885–1913.

- Husain I. Electric and hybrid vehicles: design fundamentals. New York: CRC PRESS, 2010. 523 p.

- Integrierter Starte-Generator fur das 42-V-Bordnetz // ATZ: Automobiltechn. Zeitungshrifte. 2002. № 7–8. P. 668–674.

- Langkabel G. ISAD vor dem Durchbruch “Wir haben die Technologie, die man in Serie bringen kann” // Automotive Engineering Partners. 1998. No. 2.

- Plunkett A.B., Kliman G.B. Electric vehicle AC drive development//SAE Technical Paper Series. 1980. P. 3–37.

- Stephan J., Bodson M., Chiasson J. Real-Time Estimation of the Parameters and Fluxes of Induction Motros // IEEE Trans. Ind. Appl. 1994. Vol. 30, no. 3. P. 746–759.

- Technology Roadmaps. Electric and plugin hybrid electric vehicles (EV/PHEV). Paris: OECD/IEA, 2009. 47 p.

- Von Heitland H., Rinne G., Wislocki K. Chncen hybrider Antriebssysteme im zukunftigen Strabenverkehr // MTZ. 1994. No. 55. P. 94–101.

- Wilson J.W.A. The Drive System of the Near-Term Electric Vehicle (ETV-1)//SAE Technical Paper Series. 1980. Vol. 2. P. 5–181.