Расширение уровня информативности метода термогазовой хроматографии (по результатам экспериментальных работ на керне Ен-Яхинской сверхглубокой скважины СГ-7)

Автор: Белова М.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты исследований глубокосорбированных газов, полученные в ходе выполнения экспериментальной работы. Анализы газов выполнены с использованием образцов пород Ен-Яхинской скважины методом термогазовой хроматографии (ТГХ) при трёх температурах: 90, 200, 300°С. Обобщение результатов позволило сделать выводы о том, что метод ТГХ можно использовать для уточне -ния разных сторон и особенностей процесса генерации газов.

Метод термогазовой хроматографии, глубокосорбированные газы, катагенез, термодеструкция, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/147201072

IDR: 147201072 | УДК: 553.981:543.544.45(571.12)

Текст научной статьи Расширение уровня информативности метода термогазовой хроматографии (по результатам экспериментальных работ на керне Ен-Яхинской сверхглубокой скважины СГ-7)

Исследования газов пород проводи- Анализы были выполнены при трёх тем- лись методом термогазовой хроматографии (ТГХ), который основан на изучении газов, извлекаемых из измельченной породы при кратковременном нагревании до 200˚С. Согласно методике, именно при этой температуре извлекаются газы, свойственные самой породе. Количество деструкционных углеводородов (УВ) мало и не оказывает существенного влияния на выход газов. Методика исследования направлена на выявление полей аномальных концентраций УВ в разрезах скважины и по площадям опробования.

Объектами эксперимента стали 7 образцов пород Ен-Яхинской скважины, отобранные в широком диапазоне глубин 3000–7000 м и в большом интервале катагенетической преобразованности органического вещества стадий МК 2 – АК 3 (табл. 1).

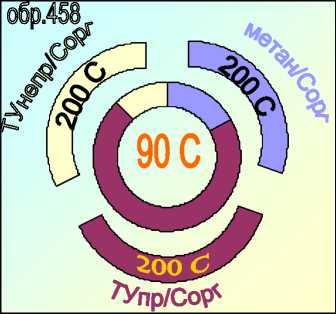

пературах: 90, 200, 3000С. Выбор температур не случаен: приборы типа Rock-Eval при 900С определяют параметр S 0 (содержание газовых компонентов в породе); при Т=2000С работает метод ТГХ. 3000С были выбраны для отслеживания процессов воздействия на породу более высокой температуры.

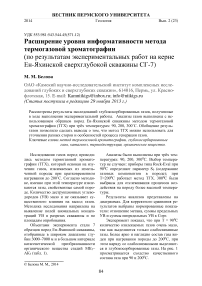

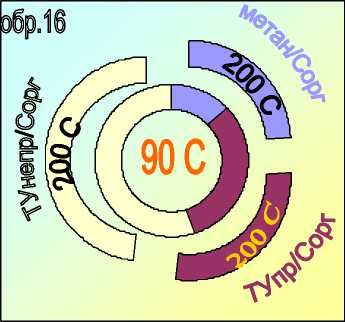

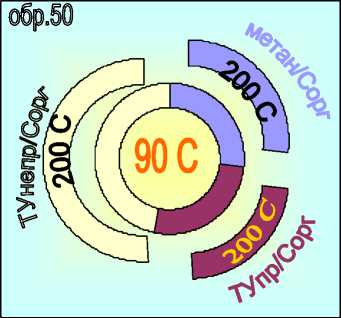

Результаты анализов представлены на диаграммах. Для корректного сравнения результатов выбраны нормированные показатели: отношение метана, суммы предельных УВ и суммы непредельных УВ к Сорг.

Эксперимент показал, что при Т = 900С количество извлекаемых газов очень мало, так как выделяются только слабосвязанные газы. Более ярко и наглядно состав газа виден при нагревании породы до 2000С, при этом наряду со слабосвязанными выделяются и глубокосорбированные газы. На рис. 1 просматривается сходство качественного состава газа при 90 и 2000С.

Таблица 1 . Характеристика образцов керна

|

Глубина отбора, м |

№ образца |

Порода |

Стратиграфическое положение |

Сорг, % |

Стадия катагенеза |

|

3624,1 |

16 |

Аргиллит |

Ачимовская толща |

0,49 |

МК 2 |

|

3628,74 |

50 |

Алевролит |

Ачимовская толща |

0,42 |

МК 2 |

|

3969,62 |

414 |

Углистый аргиллит |

Тюменская свита |

9,75 |

МК 2 |

|

3975,89 |

458 |

Аргиллит с углем |

Тюменская свита |

11,47 |

МК 2 |

|

5989,12 |

1926П |

Песчаник с углистыми включениями |

Варенгаяхинская свита |

0,07 |

АК 2 |

|

5990,97 |

1935-н |

Аргиллит |

Варенгаяхинская свита |

0,08 |

АК 2 |

|

6933,08 |

3187П |

Базальт |

Коротчаевская свита |

0,47 |

АК 3 |

|

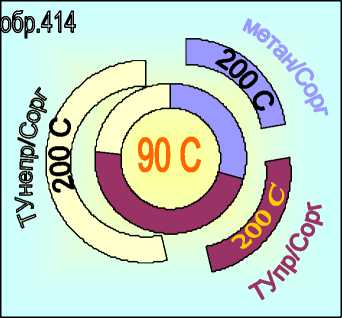

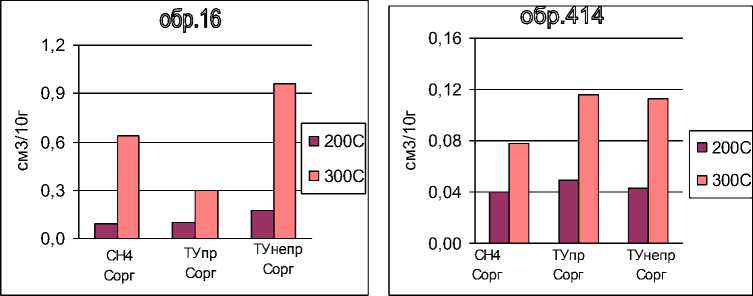

Дальнейшее нагревание породы привело к резкому увеличению значений всех соотношений, а именно метана, предельных и в особенности непре- |

дельных УВ к Сорг, что говорит об активном протекании процесса термодеструкции ОВ и существенно искажает первичный состав выделившихся газов (рис. 2). |

||||

Рис. 1 . Показатели состава газа при 90 и 200 0 С

Рис. 2. Вариации основных газовых соотношений с Сорг при разных температурах, оС

Тем самым проведенная работа под-

ОВ (0,07 %) в нём определено аномально твердила, что из приведенного диапазона температур для определения качественного и количественного состава газовой фазы наиболее оптимальной является температура 2000С.

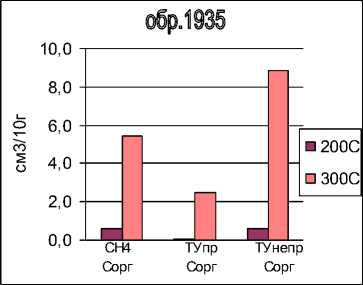

Вне зависимости от концентрации ОВ все образцы показали высокие или повышенные концентрации метана и его гомологов. Удивил образец 1926 (песчаник с углистыми включениями)

высокое содержание УВ газов, что привело нас к заключению об удерживании этим образцом эпигенетичного газа (песчаник – хороший коллектор). На диаграмме отчетливо видна разница в составе газов, десорбированных из близкозалегающих образцов с приблизительно равными содержаниями Сорг и степенью катагенеза. Из этого следует, что, используя метод ТГХ, можно косвенно определять влияние эпигенетичного

Рис. 3 . Газы ТГХв образцах 1935 и 1926

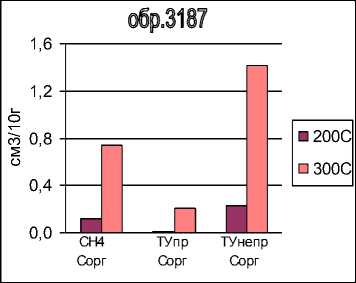

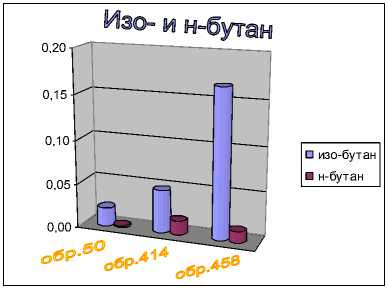

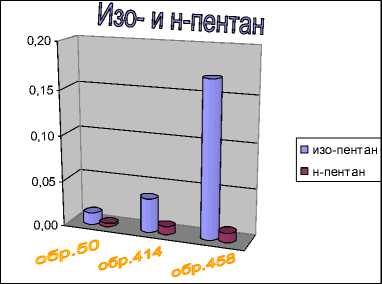

Рис. 4 . Содержание изо и н-соединений в образцах 50, 414, 458

Другим примечательным фактом для нескольких образцов служит полученное в эксперименте превалирование в несколько раз газов изостроения над их гомологами нормального строения (рис. 4).

Известно, что под влиянием глинистых пород состав УВ газа в основном изменяется в сторону увеличения изомеров бутана и пентана. Таким образом, используя метод ТГХ, по составу газа можно уточнять влияние литологии.

Каждый этап катагенеза подчинен определенным закономерностям, связанным с изменением количества и качества углеводородов, выделяемых в процессе преобразования ОВ.

Рассмотрим таблицу значений соотношений метана, предельных и непредельных УВ к Сорг (табл. 2).

Из таблицы видно, что суммарное содержание метана и предельных УВ образца 16 доминирует над содержанием непредельных УВ, причем концентрация гомологов выше, чем метана, из чего можно предположить, что ОВ на данной глубине находится в ГЗН.

Далее по глубине фиксируется резкое понижение коэффициентов, что свидетельствует о перестройке структуры ОВ: УВ непредельные превалируют над суммой СН 4 и ТУпредельного ряда.

Таблица 2. Величины отношений газовых компонентов к Сорг

|

Глубина, м |

№ образца |

СН 4 /Сорг, см3/10г |

ТУпред /Сорг , см3/10г |

ТУнепред/ Сорг , см3/10г |

Н 4 +ТУпр, см3/10г |

Геохимическая информативность |

|

|

3624,1 |

16 |

0,09 |

0,10 |

0,17 |

0,19 |

(СН 4 +ТУпр)>ТУнепр; ТУпр>СН 4 |

ГЗН |

|

3969,62 |

414 |

0,03 |

0,03 |

0,063 |

0,060 |

(СН 4 +ТУпр)<ТУнепр понижение коэффици-нта |

выход из ГЗН |

|

5989,12 |

1926П |

9,27 |

1,36 |

3,92 |

10,63 |

Примесь эпигенетичного газа искажает зависимость |

|

|

5990,97 |

1935-н |

0,600 |

0,038 |

0,595 |

0,64 |

(СН 4 +ТУпр)>ТУнепр, ричем СН 4 >ТУпр |

ГЗГ |

|

6933,08 |

3187П |

0,12 |

0,01 |

0,23 |

0,13 |

ТУнепр>(СН 4 +Тупр) |

выход из ГЗГ |

Примечание. ТУпр – тяжелые углеводороды предельного ряда; ТУнепр – тяжелые углеводороды непредельного ряда, ГЗН – главная зона нефтеобразования; ГЗГ – главная зона газообразования.

В образце 1926П примесь эпигенетич-ного газа искажает зависимость от катагенеза.

В образце 1935н сумма метана и предельных УВ вновь превышает содержание УВ непредельного ряда, причем основная доля приходится на метан, что характерно для ГЗГ.

ОВ базальта на высокой стадии катагенеза находится на ступени преобразования, свидетельствующей о выходе из ГЗГ.

Таким образом, закономерные изменения качественных и количественных показателей газовой фазы позволяют в какой-то мере косвенно судить о стадии ка-тагенетического преобразования ОВ.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

-

1) по суммарному содержанию УВГ можно выделить образцы с аномальными концентрациями для рассмотрения процессов их обогащения, в частности диагностировать примесь эпигенетичного газа;

-

2) по составу газовой фазы можно уточнять влияние литологии;

-

3) закономерные изменения качественных и количественных показателей газовой фазы позволяют уточнить стадию катагенеза ОВ;

-

4) метод ТГХ в целом может быть использован для уточнения процессов гене-рации-сорбции-миграции путем сгущения сети опробования керна.

Это можно производить и после завершения бурения по керну, который лежит в кернохранилище, так как он не теряет со временем сильносвязанные газы и тем самым сохраняет информацию, необходимую для поисковых и разведочных работ.

Список литературы Расширение уровня информативности метода термогазовой хроматографии (по результатам экспериментальных работ на керне Ен-Яхинской сверхглубокой скважины СГ-7)

- Старобинец И. С. Роль осадочных пород в распределении рассеянных углеводородных газов. М.: Недра,1976. 144 с.

- Неручев С. Г. Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. Л.: Недра, 1983. 164 с.

- Ермаков В. И., Зорькин Л. М., Скоробогатов В. А., Старосельский В. И. Геология и геохимия природных горючих газов. М.: Недра, 1990. 315 с.