Растения в диете первых земледельцев в Приморье: опыт применения метода анализа древнего крахмала

Автор: Пантюхина И. Е., Вострецов Ю. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Авторы применяют метод анализа древнего крахмала к исследованию систем жизнеобеспечения древних людей. Особое внимание уделено первым земледельцам, появившимся на территории Приморья примерно 5 тыс. л. н. Представители зайсановской культурной традиции, обитавшие на поселении Кроуновка 1, комбинировали инновационную для региона культивацию растений с традиционным собирательством. В данной работе отражены результаты исследования крахмала, извлеченного с поверхности каменных орудий, с целью изучения использования растений древним населением. Метод анализа крахмала является одним из архео-ботанических методов. Сравнение результатов с данными по флотации позволило оценить информативность обоих методов. С помощью метода анализа крахмала установлено использование злаковых растений (надежно идентифицированы два вида культурного проса и Triticeae), обработка желудей, лилий и других продуктов собирательства.

Метод анализа древнего крахмала, раннее земледелие, собирательство, зайсановская культурная традиция, кроуновка 1, приморский край

Короткий адрес: https://sciup.org/143179077

IDR: 143179077 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.280-296

Текст научной статьи Растения в диете первых земледельцев в Приморье: опыт применения метода анализа древнего крахмала

Распространение земледелия в Северо-Восточном Китае и российском Приморье слабо изучено. Приморье представляет собой терминальную область миграции ранних земледельцев. Первый этап проникновения ранних земледельцев, связанный с кратковременным похолоданием климата в интервале 5400–5200 л. н., мы наблюдаем в западном Приморье на памятнике Кроуновка 1 (Вострецов, 2006. С. 27). Истоки расселения прослеживаются в долине р. Му-даньцзян на памятниках типа Ябули. Ландшафты водосборного бассейна р. Му-даньцзян схожи с таковыми вокруг р. Кроуновки, где расположен эпонимный памятник. Почвы и в целом агроклиматические ресурсы долины р. Кроуновки http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.266.280-296

и окружающего района являются лучшими в Приморье ( Андреева и др ., 1984), поэтому расселение было целенаправленным, обусловленным поиском надежных агроклиматических ресурсов в условиях похолодания климата. Поселение Кроуновка 1 – многослойный памятник, на котором фиксируются дискретные отложения от неолита до развитого железного века.

Следы присутствия ранних земледельцев – носителей традиции веревочной орнаментации керамики зайсановской культурной традиции – представлены четырьмя основными горизонтами обитания. Первый датируется 5260 ± 33 л. н. (NUTA2-5486). Второй представлен заглубленным округлым в плане котлованом жилища (№ 5), с очагом в центре и площадью около 25 кв. м. Под котлованом прослеживались остатки очага, связанного с более ранним жилищем с датой 4797 ± 44 л. н. (NUTA2-5281). Третий горизонт обитания содержит остатки частично разрушенного котлована округлого жилища № 4 с очагом в центре, и датируется по углю 4671 ± 31 л. н. (NUTA2-5643) (Krounovka 1 Site…, 2004. С. 54). Четвертый представлен отдельными фрагментами керамики и каменными отщепами. Каменная индустрия обитателей связана с оформлением и подправкой орудий для охоты, обработкой продуктов охоты, растений и дерева. Экофакты свидетельствуют об употреблении в пищу мяса копытных, речных моллюсков, продуктов собирательства и земледелия. Флотация культурного слоя выявила семена культурных злаков: Setaria italica (просо итальянское, чумиза) и Panicum miliaceum (просо обыкновенное, просо) и масличного растения перилла ( Perilla sp ). Также были обнаружены карпоиды дикоросов и рудеральных растений (Krounovka 1 Site…, 2004). Задачей данного исследования стало расширение круга источников для получения представительной выборки данных для реконструкции диеты ранних земледельцев. Методом анализа древнего крахмала (МАК) изучены каменные артефакты, предположительно использовавшиеся для обработки растений.

Материалы

В комплексах жилищ № 4 и № 5 выбрано четыре предмета, связываемых с обработкой растений.

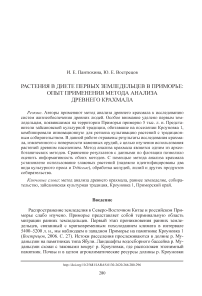

Терочник 1. Находился в производственной яме в жилище 5 (рис. 1: а, б, в ). Имеет вогнутую рабочую поверхность овальной формы. Терочник 2. Изделие расколото поперек продольной оси, сечение трапециевидное (рис. 1: г ). На рабочей поверхности заметен участок сглаженного рельефа с блеском. Плитка. Состоит из трех апплицирующихся фрагментов с визуально заметными следами потертости (рис. 1: д ). Наковальня. Фрагмент удлиненной гальки трапециевидного сечения. На каждой плоскости расположено по одной округлой/овальной лунке (рис. 1: е ). Подобные артефакты в региональной археологии трактуют по-разному: для разведения огня, для лучкового сверления, упоры для изготовления орудий, подставки для колки орехов, ритуальное значение ( Гарковик , 1996). Однако ни одного инструментального исследования артефактов с лунками проведено не было. Все предметы с момента раскопок не были помыты и хранились в отдельных пакетах с образцом почвы с места залегания артефакта.

Рис. 1. Орудия, исследованные на наличие древнего крахмала а – терочник 1 в производственной яме; б – прорисовка терочника 1; в – реконструкция сбора и обработки злаков; г – терочник 2; д – плитка; е – наковальня

Масштаб: б – 10 см; г – е – 3 см; а – в по: Krounovka 1 Site…, 2004

Дополнительные почвенные образцы были собраны с пола ямы с терочником 1, уровня пола жилища 5, ниже него и из современной почвы.

Методика

Извлечение крахмала с поверхности орудий и из почвы проводилось по опубликованным протоколам ( Loy, Fullagar , 2006). С терочника 1 отобрано 30 образцов с двух сторон, с терочника 2 собрано по одному образцу с рабочей и тыльной стороны. На наковальне образцы собрали из каждой лунки, дополнительно отобрали прилипшую сухую почву, в качестве образца вмещающих отложений. С каждого фрагмента плитки взяли по два образца: на рабочей и тыльной стороне. С большего фрагмента дополнительно собрали образец у линии слома на тыльной стороне.

Подготовленные образцы исследовались на микроскопе проходящего света Carl Zeiss AxioScope А.1, оснащенном поляризационным и DIC-модулями при увеличениях 200–600×.

Крахмал разделен на типы согласно комплексу морфометрических признаков. Идентификация древнего крахмала происходит путем сравнения с эталонными образцами крахмала, описанными по тем же параметрам. Эталонная коллекция насчитывает в настоящий момент 135 видов крахмалосодержащих растений.

Анализ почвы проводили для выявления контаминации (загрязнения). Для этого сравнивали частоту встречаемости крахмала на артефактах и в почве ( Пантюхина , 2020). Весь крахмал, согласно комплексу признаков, распределен по типам и идентифицирован до возможного таксономического уровня.

Результаты

Распределение крахмала по типам и рассчитанная частота встречаемости представлены в табл. 1.

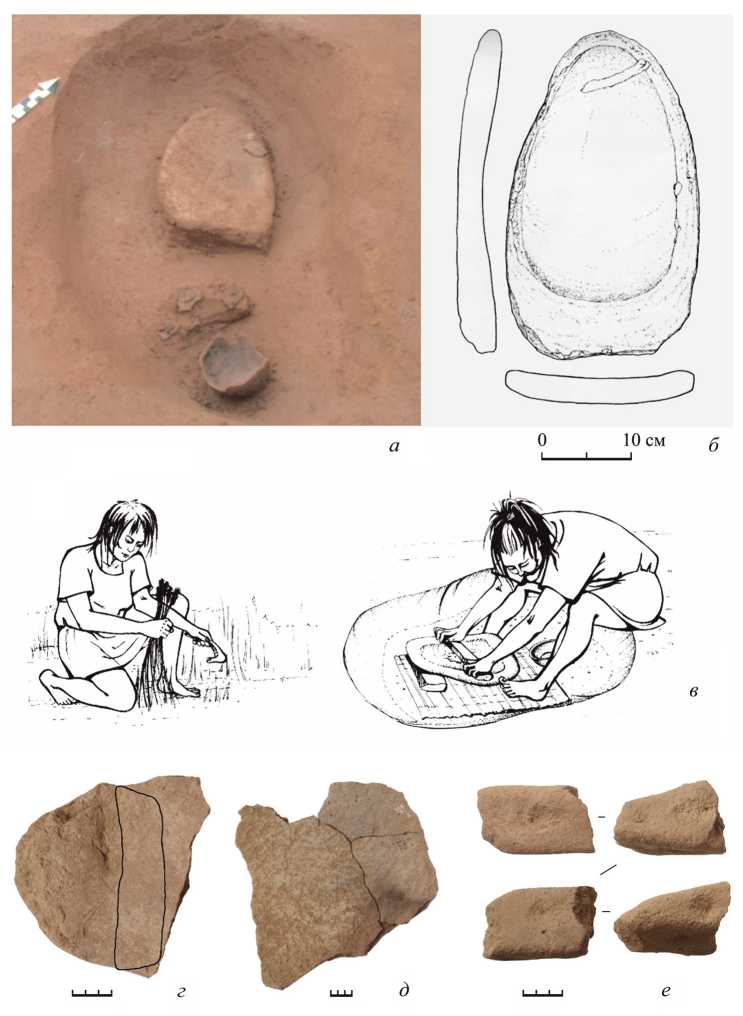

Тип 1 (рис. 2: а, аʼ ). Форма гранул преимущественно многогранная, редко округлая, полиэдрическая. Хилум в центре или смещен. Преимущественно точечный либо невидимый. У большинства гранул в центре имеются Y-образные или звездчатые трещины. Крест поляризации прямой (+), иногда косой (х). Размеры гранул в пределах 10–21 мкм1. Соответствует комплексу признаков крахмала в зерновках проса итальянского ( Setaria italica ).

Тип 2 (рис. 2: б, бʼ ). Гранулы многогранные, полиэдрические. Хилум расположен в центре. Трещин нет. Крест поляризации прямой, лучи прямые. Диапазон значений длин гранул в пределах 4–9 мкм. Соотносится с просом обыкновенным ( Panicum miliaceum ).

Таблица 1. Крахмал, обнаруженный в почве и на каменных артефактах, шт. гранул

|

Крахмал |

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

тип 4 |

|

Setaria italica |

Panicum miliaceum |

Triticeae |

Lilium pensylvanicum |

|

|

Артефакты и почва (кол-во образцов) |

Просо итальянское |

Просо обыкновенное |

Пшенициевые |

Лилия даурская |

|

семена |

семена |

семена |

луковица |

|

|

Терочник 1 (30) |

10 |

8 |

615 |

|

|

Терочник 2 (2) |

4 |

1 |

4 |

|

|

Плитка (7) |

23 |

1 |

||

|

Наковальня (4) |

7 |

5 |

6 |

|

|

Жил. 5, уровень пола у ямы (1) |

1 |

|||

|

Жил. 5, пол ямы (1) |

17 |

1 |

||

|

Обрыв, уровень пола жил. 5 (1) |

1 |

|||

|

Обрыв, уровень 20 см ниже пола жил. 5 (1) |

||||

|

Современная почва (1) |

||||

|

Почва с поверхностей наковальни (1) |

3 |

|||

|

Наковальня, грунт (1) |

1 |

|||

|

Терочник 2, грунт (1) |

1 |

|||

|

Плитка, грунт, жил. 5 (1) |

||||

|

Итого, шт (%) |

44 (4,7) |

19 (2) |

16 (1,7) |

630 (67,7) |

|

тип 5 |

тип 6 |

тип 7 |

тип 8 |

Итого, шт |

Масса образцов, гр |

Частота, шт/гр |

|

Quercus mongolica |

Fabaceae |

|||||

|

Дуб монгольский |

Бобовые |

ПЗО |

НК |

|||

|

желудь |

бобы |

корневища |

||||

|

71 |

3 |

1 |

29 |

737 |

0,6 |

1228,3 |

|

2 |

4 |

15 |

0,04 |

375,0 |

||

|

96 |

120 |

0,14 |

857,1 |

|||

|

8 |

4 |

30 |

0,08 |

375,0 |

||

|

1 |

0,5 |

2,0 |

||||

|

1 |

19 |

0,5 |

38,0 |

|||

|

1 |

2 |

0,5 |

4,0 |

|||

|

0 |

0,5 |

0,0 |

||||

|

0 |

0,5 |

0,0 |

||||

|

1 |

4 |

0,1 |

40,0 |

|||

|

1 |

13,8 |

0,1 |

||||

|

1 |

9,6 |

0,1 |

||||

|

1 |

1 |

14,2 |

0,1 |

|||

|

71 (7,6) |

4 (0,4) |

107 (11,5) |

40 (4,3) |

931 (100) |

Рис. 2. Крахмал и фитолиты, обнаруженные на орудиях и в культурном слое первых земледельцев

Крахмал: а, аʼ – тип 1, просо итальянское ( Setaria italica ); б, бʼ – тип 2, просо обыкновенное ( Panicum miliaceum ); в, вʼ – тип 3, пшенициевые злаки ( Triticeae ); г, гʼ – тип 4, лилия даурская ( Lilium pensylvanicum ); д, дʼ – тип 5, желудь ( Quercus mongolica ); е, еʼ – тип 6, бобовое ( Fabaceae ); ж, жʼ – тип 7, растения ПЗО; фитолиты: з – просо обыкновенное ( Panicum miliaceum ); и – просо итальянское ( Setaria italica )

Режим съемки: а – и – светлое поле, аʼ – жʼ – поляризация. Масштабная линейка 20 мкм

Тип 3 (рис. 2: в, вʼ ). Гранулы округлые, подовальные в плане, в сечении линзовидные. Хилум в центре, невидимый. Редко видна короткая трещина или звездчатые трещинки. Заметна слоистость. Крест поляризации в плане прямой (+), в сечении косой (х). Лучи прямые или волнистые. Размеры гранул в диапазоне 18–99 мкм. Все объекты с размерами больше 30 мкм увеличены в размерах из-за механического повреждения. Соотносится с крахмалом зерновок растений из трибы Пшенициевых ( Triticeae ).

Тип 4 (рис. 2: г, гʼ ). Форма округлая, овоидная, подтреугольная в плане. В сечении каплевидная, овальная. Мелкие гранулы сфероиды, овоиды. Хилум точечный или округлый, расположен преимущественно у зауженного торца. Ламели заметны. Крест «х»-образный. У сферических форм крест прямой. Диапазон размерных значений гранул 6–70 мкм. Тип соотносится с крахмалом луковицы лилии даурской ( Lilium pensylvanicum ).

Тип 5 (рис. 2: д, дʼ ). Форма крупных гранул варьирует от линзовидно-ром-бической, подтреугольной с широким основанием до каплевидной. В объеме имеет вид «дольки». Мелкие гранулы овальные, каплевидные, округлые. Хилум точечный либо невидимый. На спинке «дольки» встречается продольная полоса. Крест «х»-образный, Диапазон размеров гранул 3–17 мкм. Комплекс признаков соответствует крахмалу желудя и соотносится с видом дуба монгольского ( Quercus mongolica ).

Тип 6 (рис. 2: е, еʼ ). Форма округлая, овальная, в боковой проекции линзовидная с продольной трещиной и расходящимися от нее складками. Хилум невидим, расположен в центре. Крест как «+» и «х» в зависимости от проекции, лучи прямые либо как соприкасающиеся дуги. Размерный диапазон гранул 17–35 мкм. Набор характеристик свойственен горошкам рода Vicia семейства бобовых ( Fabaceae ).

Тип 7 (рис. 2: ж, жʼ ). Округлые, усеченно-овальные, овальные, овоидные. Хилум в центре или смещен к одному из торцов. Через него может проходить поперечная трещина. Ламели редки. Крест поляризации, как «+» у удлиненных форм, после точки пересечения лучи могут изгибаться и расходиться под острым углом, иметь на концах изломы. Размерный диапазон гранул 7–34 мкм. Подобные крахмалы характерны для некоторых растений с подземными запасающими органами (далее – ПЗО). Более точную таксономическую идентификацию провести затруднительно.

Тип 8. Неидентифицированный крахмал (далее – НК). К данному типу отнесены недиагностичные гранулы крахмала, которые могут входить в любой из описанных типов.

Кроме крахмальных зерен в образцах с терочника 1 были обнаружены фитолиты просовых злаков. Обнаруженные микроостатки – зубчатые формы, которые образуются в эпидермисе чешуй проса обыкновенного и итальянского (рис. 2: з, и )2.

Обсуждение

Необходимо рассмотреть несколько аспектов, связанных с методикой анализа крахмала и интерпретацией полученных результатов.

Идентификация крахмала. МАК основывается на видоспецифичности микроостатков, но на практике возникают трудности с определением, поскольку крахмал близких видов имеет набор схожих признаков. У современных эталонов выявляют комплекс диагностических характеристик и оценивают их значимость для идентификации. Таксономический уровень идентификации (вид, род, семейство) археологического крахмала зависит от степени сохранности микроостатка, его количества и от состава эталонной коллекции.

Трудности и особенности идентификации просовых злаков рассмотрены в работах зарубежных коллег. Установлены отличия между крахмалами диких и культурных видов родов Setaria и Panicum ( Yang et al ., 2012). Крахмалы проса обыкновенного и проса итальянского имеют сходные характеристики, но при наличии выборки их можно разделить. Крахмал чумизы идентифицирован только на орудиях, а проса – только в культурном слое (табл. 1). Основной образец последнего – сгусток гранул, который является выборкой. Почему крахмал типа 2 не обнаружен на орудиях? Археологические образцы часто имеют размеры, превышающие диапазоны эталонов из-за механической обработки. В результате давления гранулы увеличиваются в размерах, приобретают уплощенный вид, становятся заметны внешние и внутренние структурные повреждения, которые также могут иметь характерные видовые особенности ( Ma et al ., 2016). На орудиях не выявлено гранул крахмала со специфическими для проса обыкновенного повреждениями. Простое увеличение в размерах могло привести к тому, что они были отнесены к типу 1. Дискретные гранулы, которые нельзя надежно соотнести с каким-либо видом, помещены в группу НК.

Пшенициевые злаки ( Triticeae ) также имеют сложности идентификации. Поиск критериев преимущественно проводился для ближневосточных и североамериканских видов. Подобная работа выполнена для Северо-Восточного Китая ( Yang, Perry , 2013), и ее результаты могли бы служить ориентиром для наших исследований. Однако основная часть крахмала типа 3 имеет повреждения, что не позволяет надежно идентифицировать его до вида или рода.

Определение дуба и лилии основано на статистической обработке крахмалов эталонных образцов. На территории Приморья встречаются два вида дуба: монгольский ( Quercus mongolica ) и зубчатый ( Quercus dentata ). Ареал последнего ограничен самыми южными прибрежными районами Приморского края, тогда как первый распространен повсеместно (Растительный мир…). Крахмал дуба обнаружен на терочнике 1 в виде сгустка – представительной выборки с комплексом признаков, характерных для дуба монгольского. Лилия на территории Приморского края представлена четырьмя видами с перекрывающимися ареалами (Там же). Эталоны показали возможность разделения этих видов по крахмалу. Примечательно, что совпавший образец собран в окрестностях памятника. Количество обнаруженных гранул крахмала для надежной идентификации диких горошков из рода Vicia слишком мало, поэтому он определен только до уровня семейства Fabaceae .

Происхождение крахмала. Содержание крахмала в почвенных образцах значительно ниже, чем на артефактах, значит, крахмал на орудия попал не из почвы (табл. 1). Отдельного упоминания заслуживают образцы, собранные в яме, на уровне пола жилища 5 и вне его. Видно, что ни в современной почве, ни в отложениях, собранных в обрыве реки, подмывающей поселение, ниже уровня пола жилища 5 крахмал не обнаружен. Поэтому крахмал не только на артефактах, но и на полу, и в производственной яме в жилище 5 можно связать с деятельностью обитателей.

Источники крахмала на орудиях и в культурном слое. Терочник 1 имеет самую представительную коллекцию крахмала. В сочетании с размерами артефакта, степенью сработанности и наличием специального места (рис. 1: а, в ) это свидетельствует о значимости орудия для обработки растений. Выраженная рабочая зона указывает на продолжительное использование предмета. Мы применили планомерный сбор образцов на рабочей части, кромках и тыльной стороне с применением УЗ-скалера3. Оказалось, что в рабочей зоне сохранилось мало крахмала. Гранулы имеют повреждения: трещины, разрывы, значительное увеличение в размерах по сравнению с эталонными образцами. Представительными оказались образцы, собранные по краю выработанной части и на тыльной стороне орудия. Преобладает крахмал луковиц лилии.

Схожую картину мы наблюдали в эксперименте по последовательному растиранию проса, ячменя, лилии и желудя на одной и той же гальке. В рабочей зоне преобладал сильно поврежденный крахмал последних обрабатываемых растений. По краям же целый крахмал всех растений встречался равномерно.

На плитке также прослеживается распространение крахмала. Наибольшее количество находилось по краям области со следами трения и на обратной стороне, в части попадающей в захват руки, например, при перемещении предмета. Обнаружен крахмал трех типов. Учитывая слабую сработанность, ограниченный набор видов и характер основы (толщина 1,5 см), данный предмет использовался недолго. Образцы с терочника 2 имеют немного крахмала, но его концентрация выше, чем в почве. Небольшое количество объясняется как маленькой выборкой, так и тем, что исследован только фрагмент орудия. Типовой набор не выбивается из общего комплекса.

Состав крахмала на наковальне совпадает с плиткой и терочниками. Она изначально могла быть курантом или пестом, реутилизированным после поломки. Однако анализ изделия под бинокуляром не выявил следов, связанных с растиранием растений. Также крахмал не мог попасть из почвы (табл. 1). Наиболее логично, что крахмал попал на орудие с рук обитателей поселения. При инструментальном анализе выяснилось, что дно и придонная часть лунок пикетированные. Следы такого типа вполне могли появиться при раскалывании орехов Juglans manchurica (орех маньчжурский), имеющих овальную форму и заостренный выступ на одном из торцов и обладающих довольно крепкой скорлупой. В дальнейшем эксперимент поможет подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Интерпретация результатов . В табл. 1 приведено процентное содержание типов крахмала для представления их относительной доли в общем комплексе. Количество крахмала какого-либо растения не должно расцениваться как отражение его значимости. У разных растений крахмал неодинаково устойчив к внешним воздействиям, что отражается на его сохранности. Также различается количество крахмала. Какие-то ресурсы и вовсе могут обрабатываться иными способами, и мы не найдем этому свидетельств. Преобладание крахмала определенного типа на конкретном орудии скорее указывает на вид последнего обрабатываемого растения. На других орудиях видно иное количественное соотношение типов, что подкрепляет предложенную версию. Перечисленные факторы могут иметь значение как по отдельности, так и в комплексе. Если не принимать их во внимание, то существует опасность сделать очевидный, но ошибочный вывод.

Мы считаем, что оценку значимости какого-либо ресурса можно проводить с учетом результатов комплексного анализа данных о пищевой ценности, возможности создания запаса, объема ресурса в зоне хозяйственного использования и затратам на его получение и обработку. В культурно-хронологической динамике значимость можно оценивать по изменению списочного состава пищевых растений.

В табл. 2 представлен расширенный список таксонов, обнаруженных в археологическом комплексе первых земледельцев на поселении Кроуновка 1. Эти растения можно разделить на 3 группы (дикоросы, культивируемые, рудеральные) и оценить их потенциальное значение в системе жизнеобеспечения. Наиболее доступными и энергетически емкими продуктами собирательства, пригодными для длительного хранения, в данном списке являются желудь, орехи и лилия как источники углеводов, липидов и растительных белков.

Археологические и этнографические данные свидетельствуют о длительной истории использования желудя человеком начиная с плейстоцена и до настоящего времени ( Rosenberg , 2008; Вострецов , 2017). По составу нутриентов плод дуба является сбалансированным пищевым ресурсом. Продуктивность деревьев колеблется год от года, а для континентальных районов Приморья отмечается высокая урожайность каждые три года. Способ сбора, вымачивание, хранение в мешках и блюда с желудевой мукой в составе описаны для аборигенных народов Дальнего Востока ( Вострецов , 2017). Можно предполагать наличие схожей стратегии у обитателей поселения Кроуновка 1. Карпоиды, и особенно крахмал, являются прямыми свидетельствами сбора и измельчения этого плода для употребления в пищу.

Остатки маньчжурского ореха преобладают во флотационных пробах ( Сер-гушева , 2007). Орех является ценным пищевым, лекарственным и техническим растением. Сердцевина плода богата липидами (до 55 %), белками (20 %) и углеводами (15 %) ( Гуков, Рейф , 2012). Тунгусо-маньчжуры изготавливали из него питательное и полезное ореховое масло. Что касается лещины, то этот орех имел сезонное значение, так как не способен к длительному хранению. Луковицы лилии богаты крахмалом, обладают приятным вкусом даже в сыром виде. Известны

Таблица 2. Растения, остатки которых обнаружены в жилищах № 4 и 5 4

|

п\п |

Растение |

Метод |

Группы растений |

|||

|

МАК |

Флотация* |

Дикоросы |

Культивируемые |

Рудеральные |

||

|

1 |

Дуб монгольский (Quercus mongolica) |

х |

х |

х |

||

|

2 |

Манчжурский орех (Juglans mandshurica) |

х |

х |

|||

|

3 |

Лещина (Corylus sp.) |

х |

х |

|||

|

4 |

Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) |

х |

х |

|||

|

5 |

Виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.) |

х |

х |

|||

|

6 |

Лилия даурская (Lilium pensylvanicum) |

х |

х |

|||

|

7 |

Растения ПЗО |

х |

х |

|||

|

8 |

Бобовые (Fabaceae) |

х |

х |

|||

|

9 |

Пшенициевые злаки (Triticeae) |

х |

х |

х |

||

|

10 |

Просо обыкновенное (Panicum miliaceum) |

х |

х |

х |

||

|

11 |

Просо итальянское (Setaria italica) |

х |

х |

х |

||

|

12 |

Перилла (Perilla frutescencs (L.) Britt.) |

х |

х |

|||

|

13 |

Просо куриное (Echinochloa crus-galli) |

х |

х |

|||

|

14 |

Марь (Chenopodium sp.) |

х |

х |

|||

|

15 |

Ширица (Amaránthus sp.) |

х |

х |

|||

|

16 |

Горец (Polygonum sp.) |

х |

х |

|||

* по: Сергушева , 2007

4 Результаты флотации по: Сергушева , 2007.

свидетельства о заготовке луковиц в прок и употреблении их в пищу всеми народами региона как сырыми, вареными, печеными, так и в виде муки – добавки в жидкие блюда ( Подмаскин , 2006). Растения с ПЗО могли служить источником углеводов и микроэлементов или нести медицинскую функцию. Этнографы упоминают о различных кореньях, употреблявшихся в пищу или являвшихся источником яда, но не дают какой-либо номенклатурной привязки (Там же). Обнаруженные карпо-иды и микроостатки культурных видов проса являются первыми и прямыми свидетельствами их использования на территории Приморья. Появление этих злаков связано с проникновением в регион нового населения с иной культурной традицией из районов, где земледелие практиковалось уже длительное время ( Вострецов и др ., 2003). Как отмечалось ранее, выбор места поселения был сделан с учетом агроклиматических ресурсов. Косвенным признаком земледелия можно считать присутствие сопутствующих сорных растений (табл. 2), характерных для проса: просо куриное, ширица, марь и горец ( Новиков и др ., 2014).

Наличие культивации предполагает, что система жизнеобеспечения обитателей поселения должна была включать в себя технологический цикл обработки земли, ухода за растениями, сбора и хранения урожая. Куриное просо могло попасть в общую массу и как сорное растение, и быть собранным целенаправленно, так как это распространенный дикорастущий злак в регионе. Диагно-стичного крахмала этого вида не выявлено. По имеющимся данным, нельзя сказать, к какому роду из трибы Пшенициевых ( Triticeae ) принадлежит обнаруженный крахмал. Исследования на сопредельных территориях показывают, что использование диких злаков – просяных и пшенициевых – имеет не менее длительную историю, чем на Ближнем Востоке, которая уходит корнями в финальный плейстоцен ( Liu et al ., 2013). К середине голоцена культурные виды проса стали доминирующими среди злаков Северного и Северо-Восточного Китая, а дикорастущие пшенициевые собирались, пока в регион не проникли окультуренные виды. При этом доля таких ресурсов, как желуди, орехи и растения с ПЗО, оставалась высокой длительное время и после одомашнивания проса ( Bestel et al ., 2018).

Обитатели поселения Кроуновка 1, очевидно, имели схожую модель жизнеобеспечения. Желуди, орехи, луковицы, растения с ПЗО были относительно доступны, изобильны и могли долго храниться. Растения типа лещины, ягод, периллы – сезонные и позволяют пополнить микроэлементный и витаминный баланс в диете.

При всем многообразии продуктов собирательства злаки оказались важны для первых обитателей поселения Кроуновка 1. В ранних земледельческих комплексах Северо-Восточного Китая карпоиды проса обыкновенного преобладали над просом итальянским. В дальнейшем доля последнего увеличивается (Там же). Такая динамика интересна, так как предпочтительные условия произрастания этих злаков различаются. Чумиза «любит» умеренно влажный климат, тогда как просо приспособлено к засушливым условиям (Там же). Но оба вида выращивались в одних экотопах одновременно. Видимо, стрессоустойчивость этих культур обеспечивала некоторую стабильность урожая в случаях колебаний температурного и водного режимов либо имелись причины утилитарного характера. Идентификация проса итальянского по карпоидам на Кроуновке 1

носила предварительный характер ( Вострецов и др ., 2003). Полученные с помощью МАК результаты окончательно подтвердили, что первые земледельцы в Приморье культивировали два вида злаков. На сопредельных территориях оба вида проса употреблялись повсеместно задолго до проникновения земледелия в юго-западное Приморье ( Bestel et al ., 2018).

Выводы

Применение метода анализа крахмала к орудиям первых земледельцев продемонстрировало его высокую информативность. Сравнение с результатами флотации показало, что можно получить свидетельства использования растений, которые никогда не попадут во флотацию, либо их части не смогут быть идентифицированы, уточнить видовое определение.

Флотация культурного слоя применяется редко и выборочно. Крахмал сохраняется почти повсеместно, в том числе и на орудиях из давно раскопанных памятников, что открывает возможности их переосмысления. Возможности метода ограничены в отношении растений, которые не имеют крахмала. Этнографические данные по Восточной Азии также свидетельствуют о широком спектре пищевых растений, использовавшихся населением региона.

Несмотря на выявленные ограничения МАК, удалось установить разнообразие растительной части диеты первых земледельцев Приморья. Потенциальная продуктивность и устойчивость того или иного ресурса и этнографические наблюдения позволяют обоснованно реконструировать роль некоторых растений в диете и их вклад в обеспечение стабильности системы жизнеобеспечения. Структура ландшафта в зоне хозяйственного использования поселения показывает, что выбор места для поселения обусловлен потребностями земледельческой практики, соответственно, системообразующая роль принадлежала двум видам культурных злаков и, возможно, неустановленным видам злаков трибы Пшенициевых. Культурные злаки, очевидно, играли некоторую стабилизирующую функцию в энергетическом балансе сообщества, так как продуктивность дикорастущих растений подвержена сильным колебаниям по годам. Значимый вклад в углеводную часть диеты давали желуди. Следующая по значимости роль принадлежит орехам и растениями с ПЗО. Определенная часть растений была источником витаминов и использовалась в медицинских целях.

Список литературы Растения в диете первых земледельцев в Приморье: опыт применения метода анализа древнего крахмала

- Андреева Ж. В., Вострецов Ю. Е., Иванов Г. И., 1984. Хозяйственная адаптация населения кроуновской культуры на юге Приморья // История развития почв СССР в голоцене: тез. докл. Всесоюз. конф. (4–7 дек. 1984 г.). Пущино: Науч. центр биол. исслед. С. 237–238.

- Вострецов Ю. Е., 2006. «Поворотные моменты» в культурной эволюции древнего населения Приморья // АЭАЕ. № 3 (27). С. 25–32.

- Вострецов Ю. Е., 2017. О забытом желуде // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. № 8 (82). C. 57–59.

- Вострецов Ю. Е., Сергушева Е. А., Комото М., Миямото К., Обата Х., 2003. Новые данные о раннем земледелии в Приморье: неолитический комплекс поселения Кроуновка-1 // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: материалы Между-нар. конф. «Из века в век», посвящ. 95-летию со дня рождения академика А. П. Окладникова и 50-летию Дальневост. археолог. экспедиции РАН / Отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск: ИАЭ СО РАН. С. 373–378.

- Гарковик А. В., 1996. Об одном виде артефактов из поселения Мустанг-1 // Древнее искусство тихоокеанских культур / Отв. ред. Д. Л. Бродянский. Владивосток: Дальневосточный ун-т. С. 39–50. (Тихоокеанская археология; вып. 9.)

- Гуков Г. В., Рейф О. Ю., 2012. Биохимические показатели ореха маньчжурского на территории Приморского края // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. Вып. 9. Владивосток. С. 4–8.

- Новиков В. М., Сидоренко В. С., Лупанов А. Е., 2014. Влияние элементов технологии на засоренность посевов проса // Земледелие. № 4. С. 46–48.

- Пантюхина И. Е., 2020. Метод анализа древнего крахмала в вопросах и ответах // Мультидисци-плинарные исследования в археологии. № 1. С. 103–118.

- Подмаскин В. В., 2006. Народные знания тунгусо-маньчжуров и нивхов: проблемы этногенеза и этнической истории. Владивосток: Дальнаука. 540 с.

- Растительный мир Уссурийской тайги: полевой атлас-определитель / Авт.-сост. В. Ю. Баркалов и др.; отв. ред. А. Э. Врищ. Владивосток: Дальневосточный федер. ун-т. 476 с.

- Сергушева Е. А., 2007. Раннее земледелие в Приморье: по материалам поселения Кроуновка 1 // Вестник Новосибирского государственного университета. Т. 6. № 3. С. 94–103.

- Bestel S., Bao Y., Zhong H., Chen X., Liu L., 2018. Wild plant use and multi-cropping at the early Neolithic Zhuzhai site in the middle Yellow River region, China // The Holocene. Vol. 28. № 2. P. 195–207.

- Krounovka 1 Site in Primorye, Russia: Report of Excavations in 2002 and 2003: Study on the Environmental Change of Early Holocene and the Prehistoric Subsistence System in Far East Asia / Eds.: M. Komoto, H. Obata. Kumamoto: Kumamoto University, 2004. 58 р.

- Liu L., Bestel S., Shi J., Song Y., Chen X., 2013. Paleolithic human exploitation of plant foods during the last glacial maximum in North China // Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 110. № 14. P. 5380–5385.

- Loy T., Fullagar R., 2006. Residue Extraction // Ancient Starch Research / Eds.: R. Torrence, H. Barton. Walnut Creek, California: Left Coast Press. P. 197–198.

- Ma Z. K., Yang X. Y., Zhang C., Sun Y. G., Jia X., 2016. Early millet use in West Liaohe area during earlymiddle Holocene // Science China. Earth Sciences. Vol. 59. № 8. P. 1554–1561.

- Rosenberg D., 2008. The possible use of acorns in past economies of the Southern Levant: A staple food or a negligible food source? // Levant. Vol. 40. Iss. 2. P. 167–175.

- Yang X., Perry L., 2013. Identification of ancient starch grains from the tribe Triticeae in the North China Plain // JAS. Vol. 40. Iss. 8. P. 3170–3177.

- Yang X., Zhang J., Perry L., Ma Z., Wan Z., Li M., Diao X., Lu H., 2012. From the modern to the archaeological: starch grains from millets and their wild relatives in China // JAS. Vol. 39. Iss. 2. P. 247–254.