Растительность Чивыркуйского залива озера Байкал: особенности структуры и распределения

Автор: Базарова Бальжит Батоевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по пространственному распределению растительности Чивыркуйского залива оз. Байкал с координатными привязками станций описаний. Распределение водной растительности Чивыркуйского залива характеризуется полосчатой структурой. Высшие растения формируют сообщества на глубинах до 4,0-5,0 м, с увеличением глубин их сменяют группировки харофитов, мхов и ностоков. В бухтах залива распределение растительности зависит от морфометрических особенностей его контура. Пространственные структуры растительности залива с 2004 по 2011 г. не претерпели существенных изменений, за исключением бухт Змеевая и Котово, для которых характерны циклические колебания зарастаний сообществами чужеродного вида E. canadensis.

Чивыркуйский залив, оз. байкал, растительность, съемка, координаты, описание

Короткий адрес: https://sciup.org/148323715

IDR: 148323715 | УДК: 581.526 | DOI: 10.18101/2587-7143-2021-4-3-15

Текст научной статьи Растительность Чивыркуйского залива озера Байкал: особенности структуры и распределения

Введение. Чивыркуйский залив — один из уникальных участков оз. Байкал, расположенный на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье» в южной части Северного Байкала и отделенный от основной акватории озера полуостровом Святой Нос. Это наиболее глубоко врезанный и изолированный залив Байкала площадью 270 км2, длиной 27 км, шириной 13 км, с наибольшим разнообразием биотопов [12]. Исследование растительности залива начато в начале XIX в. [3; 4;

8; 9], продолжено в 50–80-х гг. XX в. [5–7; 10; 11], с 2004 по 2011 г. проводится авторами [1; 2]. Для анализа многолетней динамики водных сообществ необходимы переописания пробных площадок с координатной привязкой, которые отсутствуют в вышеприведенных публикациях. Только картографическое отображение зарослей Phragmites australi (Cav.) Tr. Steudel при входе в бухту Крутая, сделанное Г. Ю. Верещагиным в 1916 г. [3], позволило сопоставить распределение этого вида в том же месте в 2004 г. [1]. Целью настоящей работы является описание растительных сообществ Чивыркуйского залива с координатными привязками станций по материалам съемки 2011 г. как основы базы данных для дальнейших мониторинговых исследований.

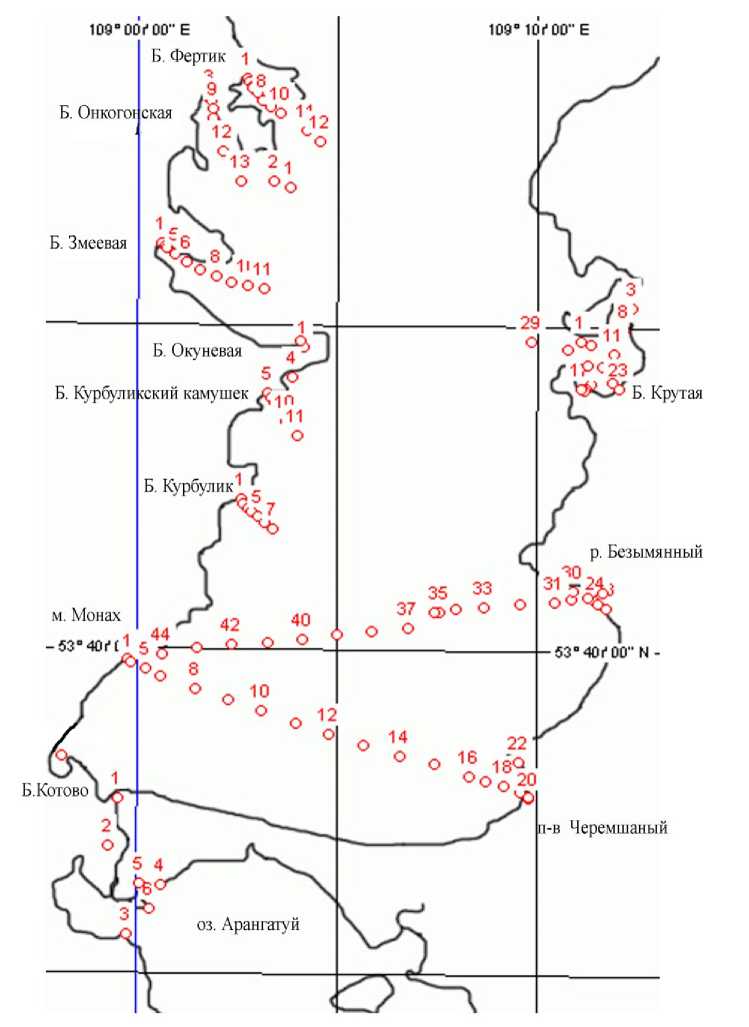

Материалы и методы. Маршрутная съемка растительности с координатной привязкой станции описаний, с использованием навигатора «GPS III Plus» проведена с 30.07. по 3.08.2011 г. На каждой станции измерялась глубина, характер грунта, растения отбирались якорем-кошкой (всего не менее 5 забросов). Всего описано 146 станций по профилям: м. Монах — полуостров Черемшанный (станции 1–22.); устье р. Безымянная — м. Монах (станции 28–44), Окуневая и Курбуликский камушек — 11, в бухтах Крутая — 29 станций, Фертик — 12, Он-когонская — 13, Змеевая — 11, Окуневая — 4, Курбулик — 7, Котово — 24, а также в литорали у острова Курбуликский камушек — 7 и в протоке Исток из залива оз. М. Арангатуй — 16 (рис.1). При описании обилия водных растений использована шкала Друде (табл. 1).

Таблица 1

Шкала обилия по Друде

|

Обозначение |

Характеристика обилия |

Балл |

|

Soc. |

создают фон |

6 |

|

cop. 3 |

очень много |

5 |

|

cop. 2 |

много |

4 |

|

cop. 1 |

довольно много |

3 |

|

Sp. |

изредка |

2 |

|

sol. |

единично |

1 |

|

Un |

единственный экземпляр |

- |

|

Cr. |

встречается группами |

- |

Результаты и обсуждение. Современное пространственное распределение водной растительности по профилю «м. Монах — полуостров Черемшаный» (рис. 1, табл. 2, ст. 1–22) следующее: прибойная зона до глубины 1,0 м свободна от растений; на 2,0 м развиты сообщества Elodea canadensis Michx.+ Ceratophyllum demersum L.; глубины около 3,0 м освоены группировками Chara sp. + Lemna trisulca L. + P. perfoliatus L. при единичной встречаемости веточек E. canadensis; на 4,0 м произрастают P. praelongus + Fontinalis sp.; на 5,0 м развиты мхи, ностоки и харовые; на глубинах от 6,0 м укореняющихся сообществ не выявлено. На станциях ближе к восточному побережью глубины от 3,0 до 4,0 м заняты ассоциациями P. praelongus + E. canadensis. На двухметровых глубинах произрастают харовые водоросли, на глубине одного метра выраженную полосу формирует P. perfoliatus. Прибрежье представлено чистыми песками. На затишном участке этого побережья (рис. 1, ст. 22) берег крутой, с резким спадом глу- бины, грунт илистый, здесь обнаружена группировка E. canadensis, а также полоса P. perfoliatus.

Рис. 1. Картосхема станций описаний растительности Чивыркуйского залива в 2011 г.

На втором профиле «устье р. Безымянная — м. Монах» (ст. 23–44) в районе устья реки на глубине 2,0 м выявлено пятно Persicaria amphibia L. + C. demersum (координаты крайних станций 24–27) шириной 20 м, длиной 150 м. При увеличе- нии глубин (ст. 29–30) появляются сообщества E. canadensis, C. demersum, P. perfoliatus. Глубины 3,5–4,0 м освоены группировками Chara sp., Fontinalis sp. и L. trisulca. Район глубины 5,0 м рядом с о. Бакланий гидрофиты не выявлены. На восточном прибрежье о. Бакланий отмечены E. canadensis и Myriophyllum sibirucum Kom., Chara sp., Fontinalis, L. trisulca.

Таким образом, пространственное распределение водной растительности южной части Чивыркуйского залива характеризуется полосчатой структурой. При этом высшие растения формируют сообщества на глубинах до 4,0 м, с увеличением глубин их сменяют группировки харофитов, мхов и ностоков. Наибольшее видовое разнообразие сообществ гидрофитов характерно для затишных участков вблизи побережий залива. Сравнительный анализ пространственной структуры растительности в межгодовом плане (с 2004 по 2011 г.) не выявил существенных изменений.

Для бухты Чивыркуйского залива характерно полосчатое распределение растительности. При этом хорошо развиты сообщества высших водных растений, которые в наиболее затишных участках (чаще всего это кутовые (концевые) участки бухт) формируют заросли со 100-процентным проективным покрытием.

Единственной глубоко врезающейся в берег бухтой восточного побережья является бухта Крутая . При входе в нее четко выделяется группировка Phragmites australis (рис. 1, ст. 1, табл. 2), сохранившаяся еще с 1916 г. [3]. В северной оконечности бухты (ст. 3–7) от уреза воды до глубин 2,5 м выявлена ассоциация E. canadensis , со 100-процентным проективным покрытием. С увеличением глубин в качестве содоминантов появляются P. perfoliatus, L. trisulca, M. sibirucum (ст. 8–16) . На южном прибрежье бухты дно валунно-каменистое, песчаное и подвержено ветрово-волновой деятельности. Восточное прибрежье бухты песчаное, с глубины 0,8 м выявлены сообщества P. perfoliatus, с увеличением глубин (ст. 22–23) появляются харофиты, носток и лишайник. В створе бухты (ст. 24–29) обнаружены группировки Chara sp. и Sph. pruniforma.

На западном побережье залива обследовано 6 бухт. Самой северной и более холодной бухтой залива является бухта Фертик. В нем сообщества гидрофитов появляются с глубины 1,0 м до глубины 5,5 м сменяются следующим образом: E. canadensis + P. perfoliatus ; затем E. canadensis + L. trisulca ; далее E. canadensis + L. trisulca + C. demersum и L. trisulca +P. compressus + E. canadensis. На глубине 6,9 м встречаются P. compressus + L. trisulca+ E. canadensis . (рис., табл. 2, ст. 1–9). На створе бухты ближе к северному берегу на глубине 2,8 м обнаружена группировка нитчатых водорослей, устилающая дно сплошным слоем (ст. 10– 11). На глубинах более 11 м макрофиты не зарегистрированы. Прибрежная отмель залива сложена песчано-галечными и песчаными грунтами.

В самой крупной бухте Онкогонская растительность появляется с глубины 1,0 м (ст. 3–7) и представлена ассоциацией L. trisulca + P. perfoliatus, с единичными веточками E. canadensis. С нарастанием глубин увеличивается видовое разнообразие сообществ, достигая 5 видов на трехметровой глубине (ст. 4–7). На глубине 6,0 м выявлены группировки E. canadensis + L. trisulca, с увеличением глубин более 7 м гидрофиты не обнаружены (рис., табл. 2, ст. 8–13).

В наиболее дальнем (кутовом) углу бухты Змееевая ежегодно после распада льда формируются сплавины из выброшенных растений E. canadensis. Берег здесь довольно крутой, покрыт лесом. Именно в бухте Змеевая в 1986 г. впервые была зарегистрирована E. canadensis и до настоящего времени она доминирует на глубинах от 0,5 до 3,5 м. На 4-метровых глубинах доминант элодея сменяется сообществами: P. praelongus + E. canadensis + C. demersum + M. sibiricum, на 5-ти метрах выявлены P. perfoliatus + E. canadensis + L. trisulca, на 6–8 м встречаются L. trisulca и Chara sp. (рис., табл. 2, ст. 1–8). На станциях 9–11 обнаружены харофиты. Многолетние наблюдения за растительностью бухты Змеевая выявили циклические колебания плотности зарослей E. canadensis.

Бухта Окуневая небольшая по размерам и подвержена частой волновой деятельности. В этой бухте гидрофиты появляются с глубины 1,0 м и представлены узкой полосой P. perfoliatus , а также единично встречаются E. canadensis и L. trisulca (рис., табл. 2, ст. 1–4).

В ходе работ была обследована литораль в районе острова Курбуликский Камушек. Данный участок характеризуется большим разнообразием видов (7 видов) и плотностью сообществ. Это связано с жизнедеятельностью колоний серебристой чайки и большого баклана, освоивших остров, и как следствие поступления в водоем большого количества органики. Индикатором эфтрофных условий является M. sibiricum (рис., табл. 2, ст. 5–10).

Бухта Курблик наиболее открытая с рыболовецким поселком на его берегу. Прибрежье бухты песчаное, гидрофиты единично встречаются, с уреза воды до глубины 6,0 м формируют заросли. На глубинах выше 6,0 м встречаются Chara sp., Fontinalis sp. (рис., табл. 2, ст. 1–7).

Бухта Котово наиболее южная, самая мелководная и наиболее изолированная часть залива, окруженная болотами. В бухте было заложено два перекрестных профиля (рис., табл. 2, ст. 1–24.). По обоим профилям доминируют сообщества E. canadensis . По западному прибрежью бухты тянется полоса P. perfoliatus. Межгодовые наблюдения за растительностью бухты (с 2004 по 2011 г.) также показали циклические смены в сообществе E. canadensis. В одни годы E. canadensis практически полностью заполняла бухту, на следующий год она резко сократилась, затем появилась в виде мозаичных пятен.

Протока Исток, соединяющая залив с оз. М. Арангатуй, в 2006 г. была полностью заросшей E. canadensis , фитомасса которой достигала 600 г/м2 [2]. В 2011 г. заросли E. canadensis существенно сократились (табл. 2., ст. 1–6).

Заключение. Для водной растительности Чивыркуйского залива характерно полосчатое распределение, которое зафиксировано с координатной привязкой станций описания. Последовательность сообществ в конкретных участках залива зависит от гидрологических особенностей и от морфометрических параметров. Особенности пространственного распределения водной растительности в различных бухтах Чивыркуйского залива, в первую очередь, обусловлены своеобразием их контуров. По результатам восьмилетних наблюдений установлено флук-тационное изменение состояния сообществ водных растений, которое наиболее выражено в бухтах Змеевая и Котово. Полученные данные могут стать основой для базы данных дальнейших мониторинговых наблюдений за состоянием водной растительности на конкретных станциях акваторий Чивыркуйского залива оз. Байкал, входящего в состав ООПТ «Заповедное Подлеморье», в связи с возрастающей рекреационной нагрузкой и колебаниями уровня Байкала.

Список литературы Растительность Чивыркуйского залива озера Байкал: особенности структуры и распределения

- Базарова Б. Б., Пронин Н. М. Динамика и современное состояние водной растительности Чивыркуйского залива оз. Байкал // Сибирский экологический журн. 2006. № 6. С. 767-772. Текст: непосредственный.

- Базарова Б. Б., Пронин Н. М. Элодея канадская в Чивыркуйском заливе // География и природные ресурсы. 2006. № 1. С. 59-62. Текст: непосредственный.

- Верещагин Г. Ю. Отчет о работах, произведенных на Байкале во время командировки от Императорской академии наук летом 1916 года // Труды Комиссии по изучению озера Байкал. 1918. Т. I, вып. I. С. 1-53. Текст: непосредственный.

- Дягилев В. Ф. К характеристике растительности полуострова Святой Нос, острова Большой Ушканий на озере Байкал и озера Рангатуй // Изв. об-ва изучения ВосточноСибирского края. Иркутск, 1936. Т. 1. С. 99-120. Текст: непосредственный.

- Ижболдина Л. А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли). Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1990. 76 с. Текст: непосредственный.

- Кожова О. М., Паутова В. Н., Тимофеева С. С. Элодея канадская в оз. Байкал // Гидробиологический журнал. 1985. Т. 20. № 1. С. 82. Текст: непосредственный.

- Кожова О. М., Тимофеева С. С. Роль и место элодеи канадской в экосистеме Байкала // Водные ресурсы. 1986. № 1. С. 177-178. Текст: непосредственный.

- Мейер К. И. О водорослях северного Байкала // Русск. арх. протистологии. Москва, 1927. Т. 4, вып. 1-4. С. 93-118. Текст: непосредственный.

- Месяцев И. И., Зенкевич Л. А., Россолимо А. И. Предварительный отчет о работах Байкальской экспедиции зоологического музея Московского университета летом 1917 г. // Труды комиссии по изучению озера Байкал. 1922. Т. I, вып. 2. С. 162-179. Текст: непосредственный.

- Паутова В. Н. Высшая водная растительность на мелководьях озера Байкал // Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах. Краткое содержание докладов. Иркутск, 1973. Вып. 1. С. 142-143. Текст: непосредственный.

- Паутова В. Н. Высшая водная растительность озера Байкал // Продуктивность Байкала и антропогенные изменения природы. Иркутск: Изд-во БГНИИ при ИГУ, 1974. С. 17-26. Текст: непосредственный.

- Pronin N. M. Chivirkui bay Lake Baikal as super-unique open ecosystem for Compex interdisciplinary research // The Thied Vereshagin Baikal Conference. Abstracts. Irkutsk: Lesna, 2000. P. 188-189.