Растительность, как диагностический показатель серо-коричневых (каштановых) почв

Автор: Алиева Матанат Мирисмаил

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается роль растительности в почвообразовании серо-коричневых (каштановых) почв. В зависимости от условий залегания, характера почвообразующих пород и растительного покрова данный тип почв подразделяется на четыре подтипа: серо-коричневые темные, серо-коричневые обыкновенные, серо-коричневые светлые и серо-коричневые гажевые. Учитывая, что различные подтипы серо-коричневых почв формируются в характерных эко-климатических условиях, а также под различной растительностью, нами проведен сравнительный анализ характерных признаков между отдельными подтипами серо-коричневых почв распространенных в полувлажном регионе Ленкоранского района Азербайджана. Исследовался растительный покров, под которым сформировались серо-коричневые (каштановые) почвы. Определялась фитомасса естественных и орошаемых ценозов, а также структура естественного фитоценоза с выявлением доминирующих семейств и родов растений. На основе собранного материала было установлено формирование подтипов серо-коричневых почв под сложноцветными, злаковыми и каперсовыми формациями. В каждое семейство входят отдельные роды растений. В семейство сложноцветных входят: Artemisia L. (полынь), в семейство злаковых входят роды: Andropogon L. (бородач), Festuca Tourn. ex L. (типчак, овсяница), Stipa L. (ковыль), в семейство каперсовых входит род Capparis L. (каперсы). Учет надземной фитомассы показал, что она изменяется между 630 г/м2 и 820 г/м2 соответственно на целине и агроценозе зерновых. На основе этих показателей уточнялись растительные сообщества имеющие диагностические значение для различных подтипов серо-коричневых (каштановых) почв.

Растительность, фитомасса, почва, сообщества, ценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14123948

IDR: 14123948 | УДК: 574 | DOI: 10.33619/2414-2948/78/10

Текст научной статьи Растительность, как диагностический показатель серо-коричневых (каштановых) почв

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 574

Существенная роль в почвообразовании отводится растительным сообществам. Эта роль в первую очередь определяется формированием растительной фитомассы, поступлением в почву огромного количества остатков растительности, их постепенным разложением и включением в процесс гумусообразования. В конечном итоге остатки фитомассы в результате гумификации продуктов распада формируют гумусовые вещества и органоминеральные соединения. Растительная масса естественных травянистых сообществ последовательно возрастает от полупустынной зоны (сероземы, солонцово-солончаковые почвы) к пустынно-степной (каштановые, серо-коричневые и черноземные почвы) зонам и достигает максимальных величин в зоне субальпийских и альпийских высокогорных лугов (горно-луговые почвы). Серо-коричневые (каштановые) почвы развивающиеся в условиях повышенных температур и ограниченного количества атмосферных осадков формируют относительно небольшую величину надземной и подземной (корневой) массы. Изучение типа серо-коричневых (каштановых) почв показали, что в зависимости от условий залегания и характера почвообразующих пород, растительного покрова данный тип подразделяется на четыре подтипа серо-коричневые темные серо-коричневые, обыкновенные, серо-коричневые светлые и серо-коричневые гажевые [ 1 ] .

Каждый из этих подтипов почв развиваются под характерным растительным покровом, которые используются в качестве биодиагностического теста, а также в случае деградационных процессов возможно их использование для биодемерации этих почв. Серокоричневые (каштановые) почвы и отдельные их подтипы в Азербайджане распространены в пределах равнин, предгорий и низкогорий. Формируются они на карбонатных породах под ксерофитной травянистой и кустарниковой растительностью, в субтропическом климате с короткой влажной зимой и длительным сухим летом.

Засушливый климат (КУ=0,2-0,5) обуславливает активную минерализацию органических остатков. Естественная растительность сохраняется только на ограниченных целинных территориях и представлена полынно-бородачевыми эфемеровыми, нагорно-ксерофильными и преимущественно фриганоидными можжевельниковыми сообществами [ 2 ] .

Подтипы серо-коричневых почв отличаются между собой по развивающимся растительным фитоценозам [ 3, 4 ] .

Темные серо-коричневые почвы формируются под разнотравно-бородачевой растительностью на карбонатной коре выветривания. Среди этой растительности выделяют бородачево-типчаковы, полынно-бородачево-злаковые фитоценозы. Обыкновенные серокоричневые почвы развиваются в условиях непромывного режима под полынно-эфемеровозлаковыми растительными сообществами. Светлые серо-коричневые почвы развиваются в более засушливой части сухих степей под солянково-полынно-бородачевой и эфемерово-полынно-каперсовой растительностью.

Объекты и методика исследования

Исследование растительности естественного фитоценоза и окультуренного агроценоза (посевы зерновых) проводились на примере серо-коричневых (каштановых) почв Джалилабадского района (N39°02ʹ54.79ʺ; E 48°43ʹ20.31ʺ).

Растительный покров целинного ценоза изучался путем сбора на отведенном для исследования естественном биотопе произрастающих растений и составлением гербария на основе которого по книге А. А. Гросгейма определяли их систематическую принадлежность.

Определение надземной фитомассы проводился по методике Т. Л. Быстрицкой и В. В. Осычнюка [ 5 ] с площади 1 м 2 (повторность 3-кратная). Аналогичные определения фитомассы проводились и на агроценозе зерновых.

Обсуждение результатов

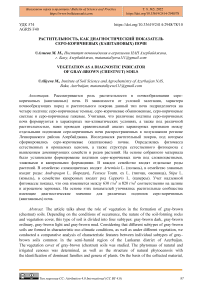

На основе собранного материала, а также анализа литературных источников было установлено, что каждый подтип серо-коричневых (каштановых) почв формируется под определенными растительными ассоциациями. Так, было уточнено, что темные серокоричневые почвы формируются под бородачево-типчаковыми и полынно-бородачево-злаковыми, обыкновенные серо-коричневые почвы развиваются под полынно-эфемеровыми и злаковыми, светлые серо-коричневые почвы распространены под полынно-бородачевыми и эфемерово-полынно-каперсовыми растительными формациями (Рисунок 1).

- эфемеры

- бородач

- типчак

- каперсы

- полынь

1. Полынно-эфемеровые и злаковые (бородачевые); 2. Полынно-бородачевые и эфемерово-полынно каперсовые; 3. Бородачево-типчаковые и полынно-бородачево-злаковые

Рисунок 1. Развитие серо-коричневых (каштановых) почв под различными растительными сообществами

- злаки

Каждый из этих растительных сообществ систематизировались на отдельные семейства. Было установлено, что обнаруженные растения относились к следующим семействам: Asteraceae (сложноцветные) Poaceae (злаки) и Capparaceae (каперсовые). В каждое семейство растений входят отдельные роды. В семейство сложноцветных входят: Artemisia L. (полынь), в семейство злаковых входят роды: Andropogon L. (бородач), Festuca L. (типчак, овсяница), Stipa L. (ковыль), в семейство каперсовых входят род: Capparis L. (каперсы).

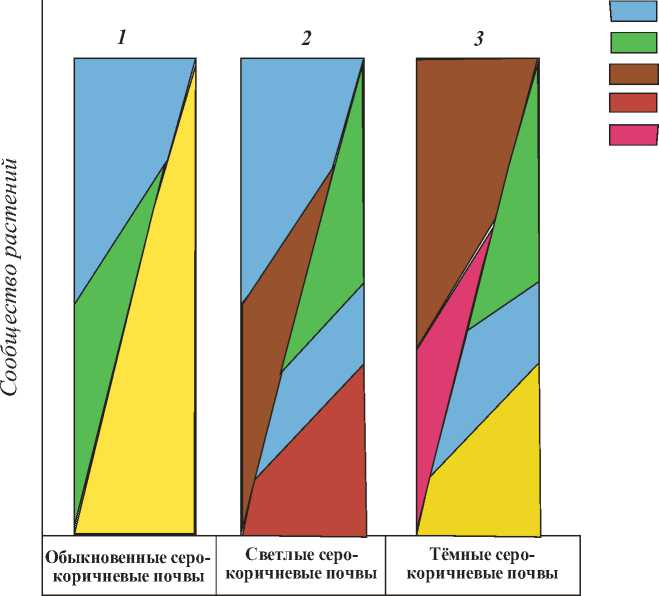

Определена надземная фитомасса для естественного ценоза и агроценоза зерновых (Рисунок 2 ) равная соответственно 630 г/м2 и 820 г/м2, которая полностью согласуются с литературными источниками [ 2, 5, 6 ] .

Агроценоз-зерновых

-

1. естественный ценоз; 2. агроценоз-зерновые

Рисунок 2. Надземная фитомасса г/м2 на естественном ценозе и агроценозе-зерновых

Выводы

На основе собранного материала было установлено формирование подтипов серокоричневых почв под сложноцветными, злаковыми и каперсовыми формациями.

Учет надземной фитомассы показал, что она для естественного ценоза и агроценоза зерновых составляет соответственно 630 г/м2 и 820 г/м2.

Список литературы Растительность, как диагностический показатель серо-коричневых (каштановых) почв

- Салаев М. Э. Диагностика и классификация почв Азербайджана. Баку: Элм, 1991. 237 с.

- Алиев С. А. Экология и энергетика биохимических процессов превращения органического вещества почв. Баку: Элм, 1978. 252 с.

- Алиева М. М. Растительность и ее значение в формировании лугово-коричневых почв // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №5. С. 75-79. DOI: 10.33619/2414-2948/66/08

- Бабаев М. П., Гасанов В. Г., Гусейнова С. М. Морфогенетическая диагностика. Номенклатура и классификация почв Азербайджана. Баку: Элм, 2011. 448 с.

- Быстрицкая Т. Л., Осычнюк В. В. Почвы и первичная биологическая продуктивность степей Приазовья. М.: Наука, 1975. 109 с.

- Гасанова Т. А. Значение биологической диагностики серо-коричневых (каштановых) почв естественных и окультуренных ценозов Карамарьямского плато: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. Баку, 2018. 20 с.