Равномерное приближение решения сингулярно-возмущенной задачи в особо критическом случае

Автор: Каримов С., Анарбаева Г.М., Акматов А.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 2 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе нули собственных значений матрицы лежат в действительной оси. В комплексной плоскости определим область, в которой проводится исследование. В случае смены устойчивости, в точке линии уровня вырождаются и область разделяется на четыре части. Из частей которые соответствуют неустойчивому отрезку, выбираем пути интегрирования. Методы путей интегрирования, которые ранее использовались здесь непригодны. Поэтому разрабатываем новый метод. В итоге получим оценку решения сингулярно возмущенной задачи.

Сингулярное возмущение, начальная точка, линии уровня, затягивания потери устойчивости, путь интегрирования, асимптотика, малый параметр

Короткий адрес: https://sciup.org/14129654

IDR: 14129654 | УДК: 517.928 | DOI: 10.33619/2414-2948/99/02

Текст научной статьи Равномерное приближение решения сингулярно-возмущенной задачи в особо критическом случае

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 517.928

Случаи когда нули собственных значений лежат в комплексной плоскости рассматривались в работах [1, 2]. Если нули собственных значений принадлежат на числовой оси, тогда с помощью ранее используемыми методами [1, 2], мы не сможем исследовать решение сингулярно возмущенной задачи. Поэтому придется заново построить новый метод.

Рассмотрим конкретный пример и на основе этого примера построим метод. Цель исследования: доказать асимптотическую близость решений сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений и соответствующих невозмущенных уравнений, в случае смены устойчивости на основе конкретного примера.

Материалы и методы исследования

Рассмотрим задачу

£ x '( t , £ ) = a ( t ) x ( t , £ ) + £ f ( t , x ) (1)

X(1 0 , £ ) = X° ( £ ) , x 0 ( £ )| = O( £ ) , (2)

где a ( t ) = t - 1 , 0 < £ — малый параметр, f ( t , x ( t , £ )) — аналитическая функция от двух переменных, t е T — конечный или бесконечный отрезок, 0 < x < 5 , 5 — const . Например, f ( t , x ( t, £ )) могут оказаться многочленами относительно переменной x с аналитическими коэффициентами на отрезке T .

Невозмущенное уравнение a(t)x ( t ,0) = 0 имеет нулевое решение ~( t ) = 0 .

Собственное значение a ( t ) = t — 1 устойчиво при — w < t < 1 , неустойчиво при 1 < t < +® .

Для решения задачи (1), (2) x ( t , £ ) справедливо равенство

lim x ( t , £ ) = ~ ( t ) , £ ^0

при t е ( — w ,1 ) .

В данной работе доказывается , что равенство (3) имеет место для значений t е ( — w ,2 ] , то есть решение задачи (1), (2) задерживается на конечный промежуток времени t е [ 1,2 ] . Решение задачи (1), (2) не сразу уходит к бесконечности.

Теперь дифференциальную задачу (1), (2) заменим равносильной интегральной задачей

t

t

Г

t

x ( t , £ ) = x 0

( £ )exp 1 J a ( s ) ds + j f ( t , x ( t , £ ))exp 1 j a ( s ) ds d r . I £ ‘ 0 J 1 0 V £ r J

V

t 0

)

t 0

Уравнение (4) решим методом последовательных приближений x 0 ( t , £ ) = 0 ,

t

A

t

t

x j( t , £ ) = x 0( £ )exp — j a ( s ) ds + J f ( r ,0)exp — j a ( s ) ds d r , V £. J 0 V £ T J

V

J

)

t

t

t

A

x 2 ( t , £ ) =

x 0( £ )exp — j a ( s ) ds + j f ( t , x{ ( t , £ ))exp — j a ( s ) ds d r , V £ 1 0 J 10 V £r J

V

t 0

J

t 0

... ... ...,

t

\

t

\- xn(t,£) = x (£)exp -ja(s)ds + jf(

V

t 0 J

if

if

о

t

T , xn — 1

( r , £ ))exp 1 j a ( s ) ds d r , V £ T J

( n = 0,1,2,... ) .

Рассмотрим ряд

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 10. №2. 2024 то

Е [ x n ( t , £ ) - x n -1 ( t ’ £ ) ] , n =1

Пусть ~ ( t ) = 0 . Тогда не нарушая общности можно предположить, что

I x (0, £ )| = x 0 ( £ )| = O( £ ) .

Далее будем считать, что t = tx + it2; т = т + i^ , где tl, t2, т , т2 - действительные переменные. Тогда получим

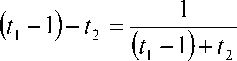

j a (s) ds = j a (s)ds = -- t = 4(f - 1) - 1]=~[(t 1 - 1) - t 2 -1]+ it 2 (t 1 - 0, t о 0

u ( t j, t 2) = Re j a ( s ) ds = — [ t - 1)2 - 12' — 1 ] .

0 2-

Справедлива оценка:

/

x 0 ( £ ) exp 1 j a ( s ) ds = O ( £ ) только при

I £ о )

t

u ( t j, t 2) < 0

Поэтому будем рассматривать

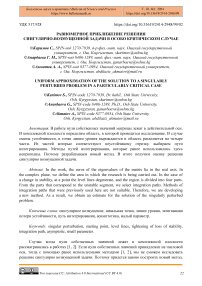

замкнутую область (рисунок 1) Ho = {( t j; t 2): u ( t1 , t2 ) < 0 } .

Рисунок 1. Область H .

Если ( t j, t 2 ) e H o, то x0

( £ )exp 1 j a ( s ) d s l = O (£ ) ) .

t

\

X

Для того, чтобы последовательные приближения были ограниченными величинами необходимо выполнение условие u ( tY , t 2) — u ( т , T ) < 0 то есть пути интегрирования должны быть убывающими от начальной точки до последней точки. Таким образом, пути интегрирования будем выбирать так, чтобы имело место неравенство

u(11,12) < u(т^Г2), от начальной точки до конечной точки (tl, t2). Это есть главное требование на выбор путей интегрирования для последовательных приближений. Для всех последовательных приближений пути интегрирования будут неизменными.

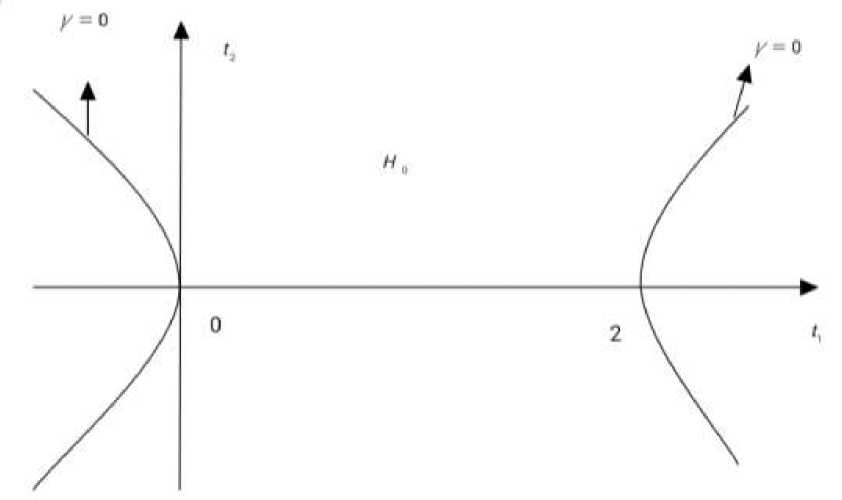

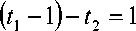

Пусть u ( 1 1 , 1 2 ) = / ( [ ( t 1 - 1 ) 2 - 1 1

- 1 = 2 / 1 ) , где / — действительное число.

Если / > 0 , то гипербола будет расположена правее от особой критической линии

u ( t j, t 2) = 0. Если - 1 < / < 0 , то гипербола будет расположена левее от особой критической линии u ( tl , t 2) = 0 . Если / = - 1 то гипербола вырождается на прямые t2 = ± (tr - 1 ) . Если Y <- 1 , то гиперболы будет расположены вверх (вниз) между двух прямыми t2 =± (tr - 1 ) (Рисунок 2). Для любой гиперболы u ( t1 , t 2) = у прямой t2 = ^ - 1 или t2 = - t j + 1 является асимптотой.

Рисунок 2. Линии уровня в области

H

Для нас особый интерес представляют поведения решения на отрезке 1 < t x< 2.

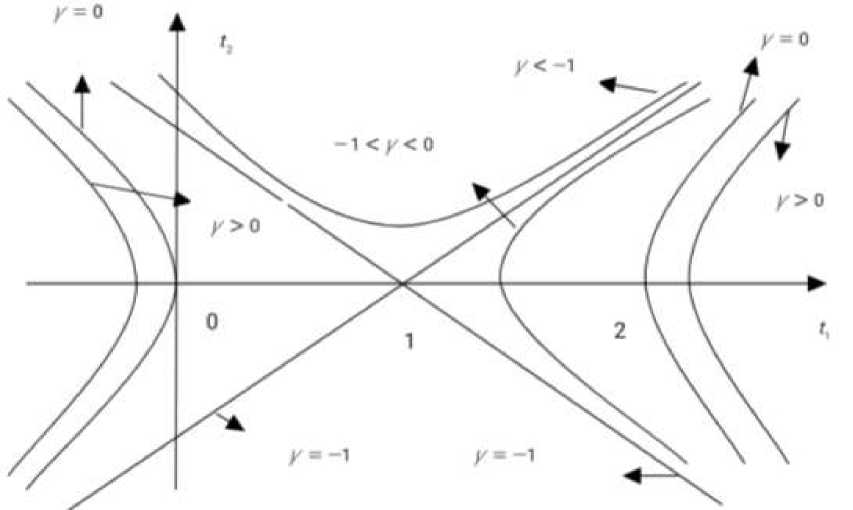

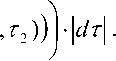

H — замкнутая бесконечная область, ограничена с левой стороны полупрямыми 1 2 = ± ( t 1 - 1 + S ) ) ( 1 < 1 1 < +^ ) , с правой стороны полупрямыми 1 2 = ± ( t 1 - 2 ) ( 2 < ^ < +w ) . (Рисунок 3).

Рисунок 3. Области H и H .

H = H о H2 , где H = {(tx, t2 ) :(tx, t2 )e H и t2 > 0} , H2 = {t, t2 ) :(д, t2 )e H и t2 < 0} , H n H2 = [1 — Vs ,2]; H , H2 — симметрично относительно действительной оси Otx и обе является бесконечными областями.

T = { t i , t 2 ) :1 — S& < t i < 1, 0 < t^ < t^ — 1 + V s } , T = { ( t j, t 2) :1 — V s < tx < 1,0 < t 2< tx — 1 + 4 s], H 10 = H 1 \ T = {( t 1 , 1 2 ) : ( t 1 , 1 2 ) g H 1 , и 1 1 > 1 ] .

Решение задачи будем оценивать в замкнутой области H . Если пути интегрирования симметричны то сразу получим оценку решения задачи на H . Таким образом, будем оценивать решение задачи в области H . Сначала определим убывающей путь интегрирование для замкнутой области H .

Через Г обозначим множество точек гиперболы u(tx, t2) = 0 на плоскости, а через Гх обозначим правую половину гиперболы u(tx, t2) = 0 : Г = Г n H . Две линии гиперболы u (tx, t2) = 0 и прямой tx +12 = 2 пересекаются в единственной точке (2,0):

f u ( 1 1 , 1 2 ) = 0 f t — 1 ) 2 — 1 22 = 1

или Г 1 7 2

t 1 + t 2 2 tx + 12 = 2

Запишем в виде

или Г

tx +12 — 2

„ t j + t 2

= 2

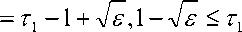

Отсюда получим единственную точку пересечения двух линий (2,0). По вертикальной прямой точки гиперболы u(tx, t2) = 0 лежат выше (не ниже) чем соответствующие точки прямой tx +12 = 2 . Поэтому для точек гиперболы имеет место неравенство (tx —1) +12 > 1. Таким образом, для точек гиперболы Гх справедливо неравенство: из (^ — 1)2 — 12 = 1

1 1 , t — 1) —12 < 1. Отсюда tx — 2 < t2.

получим (tj — 1) —12 = -,----г---- < - = 1 или

( t ! — 1 )+ t 2 1

По вертикальной прямой точки гиперболы Г лежат выше ( не ниже), чем соответствующие точки прямой tx — 12 = 2 ( ( t j — 1 ) — 12 = 1); по горизонтальной прямой точки гиперболы Г лежат левее чем соответствующие точки прямой.

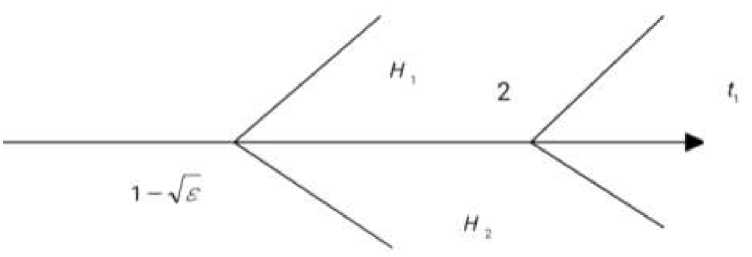

Таким образом, рассмотрим прямую t2 = tx — 2 , по которой спускается + да (плюс бесконечность) до точки (д ,Т ), Т = t2, т = t2 + 2 , (д, t2) - конечная точка на области Их . По прямой т = т — 2 от начальной точки (2,0) до ( тх = +ю , т2 = т — 2 = +^ ) путь возрастающий. Нам нужен обратный путь. Следовательно, нужный нам путь будет убывающим. Далее от точки (т ,т ) = (ti + 2, t2) по горизонтальной прямой до точки (tx, t2). Это есть последний отрезок пути. l3 = {(т ,д ) т2 = t2; t2 + 2 > т > tx}. Таким образом, пути интегрирования для всех последовательных приближений будут неизменными: l = l0 о lx о l2 о l3 и I = /0 о ~ о ~ где

1 0 ={ ( т 1 , т 2 ) :0 < т 1 < 1 — ^т 2 = 0 } ,

11 = {(д, т2): т2 = д — 1 + Vs, 1 — Vs < д < +w],

3 = { ( t i, t 2 ) T 2 = T 1 1 2 = {( t 1 , T 2 ) • T 2 = T 1

—

—

i+V£, 1—^£ — t —12+1—£}}, 2, 2 +12 — t < +^},

-

1 3 = {( t 1 , T 2 ) : T 2 = t 2 , t 2 + 2 ^ T 1 ^ t 1} ,

3 = T, t ) • t = t2, t2 +1—£ — t — tt}.

Во всех выше указанных путях интегрирования условие (6) выполняется.

Теперь оценим последовательные приближения на замкнутом множестве H .

к

X j ( t , £ ) = x 0( £ )exp — J a ( s ) ds + J f ( T ,0)exp —J a ( s ) ds d r .

I£о J о к£т J

t

t

/

t

Здесь Re J a ( s ) ds = — [ ( t j — 1 ) 2 2L'-

Поэтому

—

1 2 — 1 ] = u ( 1 1 , 1 2) — 0 при ( t j , t 2) e H = H о H2 .

|A( t,£ ) =

x 0( £ )exp 1 J a ( s ) ds = O( £ ) при ( t t, t 2) e H . Остается оценить величины

t

A

t

к

/

о

J

t

\

t.

I ( t , £ ) = J f ( T ,0)exp -J a ( s ) ds d T .

к

T

J

Предположим, что | f ( т ,0)| = O (1) при t , t 2 ) e H .

Если t , t 2) e T то l = l 0 о l ~ о l 3. Тогда

1 1 ( t , £ )| = O (1) J exp |— ( u ( 1 1 , 1 2 ) — u ( tpt 2 ) ) j d T , где l = l0 o lY o l3 :

l 0 = { ( t 1, t 2 ) :0 — T 1 — 1 —

~ 1 ={ ( t 1, t 2 ) T 2 = T 1 — 1 + V i ,1 1 3 = { ( t 1 , T 2 ) • T 2 = t 2 , t 2 + 1 — "^

£,T 2 = 0},

[ — £— — T — t2 + 1 — £} }, £ — T — t{ } .

1). Будем оценивать величины

l 0

Пусть l0 = { ( t , T ) :0 — T — 1 — Тогда

'2 = 0 } .

u ( t 1 , t 2 ) — u ( t 1 , t 2 ) = 2[( t 1 — 1 ) 2 — ( t 1 — 1 ) 2 ]= 2[( t 1 — T 1 ^ t 1 + T 1 — 2 )]—2[ (2 t 1 — 2) ( t 1 — T 1)] — — — Utit— — t ) = V £ ( t — t i ) . Таким образом

к 1 ^ t 1

J exp I (u(tj, t2) — u(t ,T )||dT — J exp

10 к £ J 0

к .£

— ( t 1 — t 1 ) d T1 = £ exp

к £

J

к ■' ]

к £ J

t 1

—

к

t 1

£ JJ

= о (k £ ).

Получена окончательная оценка f exp | —(u (tj, t2) - u (t ,T ))|’ W = O ().

к £ )

l 0

-

2) . Рассмотрим интеграл

exp I — ( u ( t j, t 2) - u ( t

Здесь ~ = { ( т , T ) : т

~ к s

l 1

< t^ + 1 — 2 s } .

- u ( т 1 , т 2 ) = -2[ ( т 1 — 1 ) 2 — T 22 — 1 ]= ^iX l - 1 ) ^ + £ + 1 ] .

[exp| —(u(tj,t2) — u(т,T))bIdT = a/2"exp| u(t1,t2) ~ к £ ) к £ t^ +1—л/"£

■ j exp

1— 4s

2 4s( Tx - 1 )+ £ + 1

2 £

■ dr

)

Таким образом, получим оценку exp ( u(11,12) - u(r^rJ j d I = о(^£).

~1 к £)

-

3) . Остается вычислить интеграл

exp(u(,,tt2)-u(r„r,)Y,

~s)

Здесь

-

l 3 = {( т 1 , T 2 ) T 2 = t 2 , t 2 + 1 - 4s — T 1 — t 1 } ,

j exp ( u ( - 1 , t 2)— u T 1 T— j d | = O (1) J exp - 1—— ■ j d ^ |.

~3 к £ ) t' к £)

T -1 _

Пусть — = s , тогда

V 2s t-, vst т = 1 + 42ss , dr = 2 2sds, r1 = 12 +1 — 2 s , Sj = 2 .— < 0, T1 = 11 s2 = .— < 0 и

2s sj < s2, — s = n, s = —n, ds = — dn, П = — si. n2 = — s2. Тогда

1 1 (t, 1 t, t s ) = O (1) j exp ( - ( r ' 1 ) | dr, = SOO (1)f exp ( - s ’■ ) ds =

: к 2s)

= - S^ O (1)Jexp ( - s2 ) ds — SO O (1)Texp ( - n2 d n .

n 1

Учтено интеграл Пуассона и получена оценка j exp ( u(11, t2) uT,rJ ^ ■ d| = O (^).

~3 к s)

Если ( t j, t 2) e H 10 то l = l 0 u lr u l2 u l 3. Тогда

1 1 ( * , £ )| = O (1) J exp J — ( u ( * j, * 2) — u ( t , T ) ) j| d T , где l = lo u 4 u h u I 3. ~ к £ 7

-

1) . Выше, оценка по пути интегрирования l получена.

-

2) . Рассмотрим интеграл

£

l1

Здесь 4 = { t , T ) :1 — £ - T < +да , т = T

—

— u ( t 1 , T 2 ) = 1 [ —( T — 1 ) 2 + T 2 2 + 1 1 = 1 [ 2 ( T

Пусть b — cons* , 1 — £ < b < +да . Тогда

J exp I — ( u ( * [, * 2) — u ( t T ) ) ]• | d r | =

/ к £ 7

—

1 + V J } . )V £ + £ + 1 ] .

b

2 J exp

u ( tx , t2 ) — u ( t , T )

£

d T =

b

2 J exp

2 £ ( T — 1) + £ + 1

к

2 £

• d T .

Здесь оценка от величины b не зависит.

Таким образом, получим оценку

J exp

u ( t 1 , t 2 ) — u ( t 1, T 2 )

£

|| d T = о (£).

3). Теперь вычислим интеграл J exp

l 2

u ( * 1 , * 2 ) — u ( T 1 , T 2 ) 7

£

• d T где

I 2 = {( * i , * 2 ) : + x > T > 2 + *2 , t = T — 2 } ,

u ( t 1 , T 2 ) = 1 [ ( T — 1 ) 2

—

T 2 2 — 1 ]= 2[( t 1 — 1 ) 2 — ( t 1 — 2 ) 2

— 1 ]= T 1 — 2.

Пусть да > b > 0, b — const . Рассмотрим интеграл

1 2 + 2

J exp

b

u ( * 1 , * 2 ) — u ( t 1, T 2 )

£

• d T . Здесь

T 2 = T

—

2, d ^ = d T , d T = 2d1d T , u ( t , T ) = T — 2 .

Поэтому

1 2 + 2

J exp

b

u ( t j, t 2) — u ( t , T )

£

u ( * !, * 2) 7 * 2+ 2 f 2 — T

—1 I I exp I 1 I d T .

£ 7 ь к 2 £ 7

Таким образом, получена оценка

J exP 1 2

Остается вычислить интеграл

u ( * 1 , * 2 ) — u ( T 1 , T 2 ) 7

£

• d T = O ( £ ) .

J exp

u ( * 1 , * 2 ) — u ( t 1 T 2 )

£

• \dv\ .

Здесь

1 3 = {( t 1, T 2 T 2 = * 2 , * 2 + 2 ^ T ^ * 1 )} ,

u ( * 1 , * 2 ) — u ( T 1 , T 2 ) = 2 [ ( * 1 — 1 ) 2 — ( T 1 — 1 ) 2 ] - —( * 1 — 1 ) T 1 — * 1 ) .

Получен следующий интеграл

f exp I — ( u ( t j, t 2) — u ( т , т ) ]• \dt\ < exp | ■

k £ 7 V

1 3 4 l 1 3 4

Рассмотрим два случая:

-

1) . Пусть £ < t j — 1 . Тогда при t — 1 — -7

—

^ -^ ]• d T .

£ 7

£ , ПОЛуЧИМ

I exP

u ( t 1 , t 2 ) — u ( t 1 T 2 ) 1

£

-

1,1 tГ I (tl — 1)(т

• \di\ < J exp I — 1---— t 2+2 k £

—

t 1 )

£

t 1 — 1

_ I ( t 1 — 1)( t 2 — t 1 + 2)

exp I

k £

— O ( ■£ ) .

Или при t j — 1 >

£ :

I exp

l 3

u ( t j, t 2) — u ( t , T )

£

t г f

• | d T < j exp I —

t + 2 k

' ( т 1 t 1

£

£

t 1 — 1

-

ex, f ( t 1 — 1)( t 2 — t 1 + 2)

— O ( £ ) .

£

-

2) . Случай 1 < t\ < 1 + £ . Тогда будем иметь

I exp

l 3

u ( t j, t 2) — u ( t , t )

£

t 1

I d r\ — O (1) j exp

7 t 2 + 2

О т — 1 )2 1

—

I £

• | d T i| —

t 2 + 2

— O (1) j exp

t 1

—

12 A

I £ 7

d T .

Учтено, интеграл Пуассона и получено оценка

I exp l3

u ( t j, t 2) — u ( t , t )

£

• \dt\ — o (£).

Теперь при любом (tt, t2 )е H , где H — H ou T, пути интегрирования будут такими как величина u (t{, t2) будет убывающими от точки t

—

( t i , 1 2 ) e H i , то

|x1 ( t , £ )| — O (£ ) , причем эта оценка не улучшаемая.

£ ,0 ) до точки ( t j, t 2) e H . Если

Для первого приближения x{ ( t , £ ) справедлива оценка | x 1 ( t , £ )| — O (£) при ( t 1 , t 2 )e H 1 . Таким образом, имеет место оценка, если (^, t 2) е H , то

где 0 < c — const.

Таким образом, оценка (8) имеет место для всех точек замкнутой области H . Аналогично для области H имеет место оценка (8).

Теперь рассмотрим сходимости последовательных приближений . Если ( t j, t 2 ) е H , то справедлива оценка

|x ( t , £ )| < C £ , 0 < c — const . (8)

В дальнейшем, положительные постоянные величины, которые в рассуждениях существенной роли не играют, и поэтому обозначим одной той же буквой C .

X 2 ( t , £ ) — X 1 ( t , £ ) = J f ( T , X j

l

г

t

'1( t , £ )) - f ( т ,О ) ] ехр - J a ( s ) ds d r . V £ T J

Пусть

| f (t, x) - f (t, ~)| < вx — ~, где 0 < в — const.

Тогда |x2 (t, £) - x (t, £ )| < в J |x (t, £ )| exp | u (t— t2)—u (t-,t2) |. d^ < i V £J

-

< вС£ J exp ( u ( t - , t 2 ) - u ( T 1 , T 2 ) 1 \dv\ < ( C£ 2 ) 2 ;

i V £J

|X 2( t , £ ) - X 1 ( t , £ )| < ( c £ ) .

В далее, имеет места оценка | x n( t , £ ) - х ич( t , £ )| < ( с £ ) , ( n = 1,2,... ) .

Имеет места следующая теорема.

Теорема. На замкнутой области H задача (1),(2) имеет единственное решение x(t, £) , от представимое в виде x(t, £) = У[хя (t, £) - хяч(t, £)] и на H справедлива оценка n=1

| xn ( t , £ ) - x n - 1 ( t , £ ) < ( с £: ) n , ( n

= 1,2,... ) где 0 < c - const .

Результаты и обсуждения

Если нули собственных значений матрицы лежат в действительной оси, тогда случае смены устойчивости в точке линии уровня вырождаются, и область разделяется на четыре части. В трех из них не содержится неустойчивый отрезок t е [ 1,2 ] . Последняя часть области содержит этот отрезок. Трудность заключается в том, что переходить ту части область на конечном отрезке по убывающему пути интегрирования невозможно. Точнее, не существуют линии уровня соединяющую начальную и последнюю точку. Поэтому мы вынуждены разрабатывать новый метод для выбора пути интегрирования.

Вывод

Случаи, когда нули собственных значений лежат в действительной оси раньше не рассматривались. В работе доказано, что в этом случае тоже выполняется явление затягивания потери устойчивости.

Список литературы Равномерное приближение решения сингулярно-возмущенной задачи в особо критическом случае

- Алыбаев К. С. Метод линии уровня исследования сингулярно-возмущенных уравнений при нарушении условия устойчивости: дисс. … д-ра физ.-мат. наук. Джалал-Абад, 2001. С. 1-376.

- Каримов С. Равномерное приближение решения сингулярно возмущенной задачи в особо критическом случае. Ош, 2019. С. 1-192.