Раздавленные соляные диапиры гряды Чернышева (Тимано-Печорский бассейн): комплексное изучение и влияние на нефтегазоносный потенциал

Автор: Соборнов К.О., Коротков И.П., Яковлев Д.В., Куликов В.А., Кудрявцев К.Ю., Колесник В.Ф.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности предуральского краевого прогиба

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Для изучения строения гряды Чернышева и прилегающих районов Косью-Роговской впадины был использован комплекс геофизических методов, включающий сейсморазведку 2D и 3D, магнитотеллурическое зондирование, грави- и магнитометрию. Комплексная интерпретация полученных данных c использованием материалов прошлых лет позволила предложить новую концепцию строения и развития этого района. В ней предполагается, что структурное развитие этого района во многом определялось диапиризмом верхнеордовикских солей. Соли мигрировали на гряду Чернышева из Косью-Роговской впадины и формировали диапировые поднятия начиная с силура. Со второй половины артинского века во время уральской складчатости диапировые валы подверглись сжатию. Это привело к их раздавливанию с выжиманием соли на поверхность, за которым последовали надвиговые деформации. Диапировые перемещения, связанные с внутриплитными деформациями, продолжались в мезозое и кайнозое. В результате на восточном борту гряды Чернышева, в районе Поварницкого поднятия, возникли благоприятные условия для формирования крупной зоны нефтегазонакопления тектонически ограниченного типа. Она образована регионально нефтегазоносными надсолевыми силур-пермскими отложениями, экранированными по восстанию аллохтонной соляной покрышкой

Гряда чернышева, урал, тимано-печорский бассейн, раздавленный диапир, нефть, надвиговый пояс, аллохтонная соль

Короткий адрес: https://sciup.org/14128826

IDR: 14128826 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-73-88

Текст научной статьи Раздавленные соляные диапиры гряды Чернышева (Тимано-Печорский бассейн): комплексное изучение и влияние на нефтегазоносный потенциал

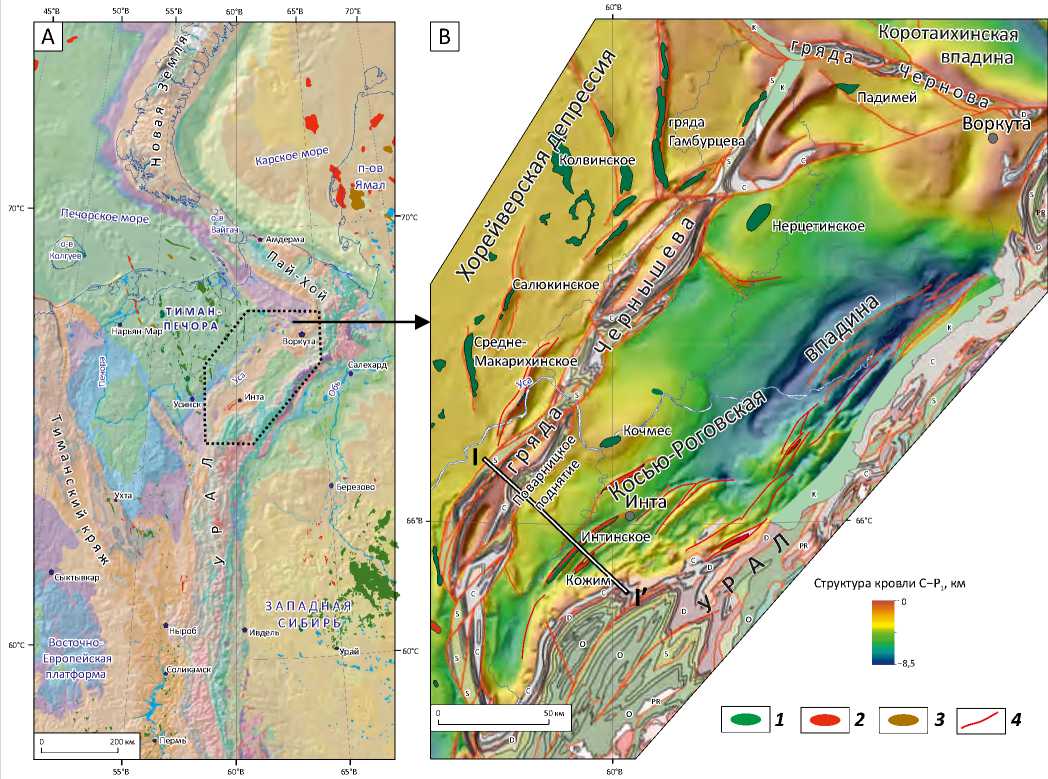

Неустойчивость спроса на энергетические ресурсы последних лет повышает экономическую ценность новых запасов нефти и газа в зрелых, экономически освоенных районах, к числу которых относится Предуралье. Согласно оценкам ведущих специалистов, одним из наиболее перспективных районов Предуралья является его северная часть, входящая в состав Тимано-Печорского бассейна (рис. 1). Высокий нефтегазовый потенциал этого района обусловлен рядом факторов. К числу важнейших из них относятся: большая (до 15 км) толщина осадочного чехла, разнообразные типы ловушек, включая высокоамплитудные надвиговые структуры, широкое распространение термически зрелых нефтематеринских отложений. Наглядным примером высокой продуктивности зоны предуральской складчатости является существование в этом районе уникального Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения. Однако возможность значительного прироста запасов нефти и газа не означает, что поисковые работы увенчаются успехом. Напротив, целый ряд проектов за последние 10-15 лет не оправдал ожиданий. Изучение результатов проведенных работ показывает, что одна из основных причин неудач — недооценка сложности строения этих районов ([1–3] и др.). В ряде случаев они стали следствием неверной интерпретации регионального геологического строения и динамики развития нефтегазовых систем. Некоторые поисковые объекты были недостаточно подготовлены к бурению. Результатом этого явилось неудачное размещение скважин, а также неверные проектные решения, не позволившие качественно испытать целевые объекты.

Опыт изучения складчато-надвиговых зон Предуралья в совокупности с данными о нефтегазоносности районов аналогичного строения в других регионах мира показывает, что снижение рисков поисково-разведочных работ во многом определяется применением современных геотехнологий, адаптированных к специфике геологического строения. При интерпретации данных необходимо использовать передовые научные концепции, основанные на анализе высокоинформативных геолого-геофизических данных, тестировать различные варианты интерпретации. В ряде случаев это позволяет существенно актуализировать представления о геологическом строении и на их основе по-новому устанавливать приоритеты объектов поисково-разведочных работ.

Результаты проведенных исследований показывают, что дискуссионные черты строения гряды Чер- нышева можно объяснить с помощью новой структурной модели. Ее основным содержанием является предположение о том, что ведущую роль в структурном развитии этой части надвигового пояса Пред-уралья играли деформации солей. Особенностью деформаций сжатия в зонах диапиров является их реализация в первую очередь за счет выдавливания солей, что обусловлено их высокой мобильностью. И лишь после удаления значительной части солей из деформированного объема пород дальнейшее сокращение протяженности слоев может происходить за счет хрупких нарушений компетентных пород с образованием надвигов различной морфологии. Эти нарушения маскируют имевшие место ранее проявления соляной тектоники.

В последние годы строение соляных массивов в зонах сжатия было детально изучено в ряде регионов мира ([4–6] и др.). Это стало возможным благодаря повышению информативности геофизических данных, с помощью которых было установлено строение осадочного чехла под аллохтонными солями. В англоязычных публикациях соляные структуры, подвергшиеся компрессионным деформациям, называются «раздавленными диапирами» (squeezed diapirs). Эти образования еще не получили освещения в российской литературе и, на первый взгляд, могут показаться экзотическим феноменом. В значительной степени это связано с тем, что изучение подобных структур крайне сложно на основе ограниченной информации, что характерно для относительно сла-боизученных районов Предуралья. Выявление этого типа структур в Тимано-Печорском бассейне стало возможным благодаря проведению комплексных исследований, выполненных в ходе работ СевероУральской нефтегазовой компании. Сейсмические исследования 3D были дополнены электроразведкой, грави- и магнитометрическими исследованиями. В ходе обработки данных применялись самые современные средства, включая метод обратной временной миграции (RTM), выполненный компанией CGG, впервые использованный в России. Практический результат этих работ — выявление крупной перспективной зоны нефтегазонакопления.

Региональная геология и тектоностратиграфия

Гряда Чернышева образует зону дислоцированных ордовик-пермских отложений, расположенную между Хорейверской и Косью-Роговской впадинами. Она протягивается на 340 км с юга на северо-восток и имеет изогнутую форму. Ее ширина варьирует от 20 до 45 км (рис. 1). В настоящее время большинство исследователей сходится во мнении, что гряда

Рис. 1. Геологическая карта Североуральско-Новоземельского региона и прилегающих бассейнов с положением месторождений УВ (А) и структурная карта Косью-Роговской впадины, гряды Чернышева и прилегающих районов по поверхности каменноугольно-нижнепермских карбонатов с размещением месторождений нефти и газа (B)

Fig. 1. The elevation map of northwestern Russia showing the distribution of oil and gas fields (A) and Top Lower Permian structural map of the central part of the Kosyu-Rogov Foredeep Basin and adjacent areas (B)

60°В

50°В

45°В

55°В

65°В

70°E

60°В

K

A

B

K

Падимей

S' Колвинское

C

C

S

70°С

70°С

Нерцетинское

Вайгач

Амдерма

D

Колгуев

C

K

Воркута :

Салехард

S

Инта

Кочмес

I

S

C

Березово

K

Инта

C

66°В

Интинское

PR

Сыктывкар

Кожим

C

C

D

S

D

o

o

60°С

60°С

C

S

o

S

C

S

PR

]2[

]3[

50 км

o

55°В

65°В

60°В

Средне-Макарихинское

ВосточноЕвропейская платформа п-ов

Ямал оротаихинская] »А -впадина!

З А П А Д Н I А Я

С И Б И Р ЬЯ

Ивдель *

C

D

Структура кровли C-P , км

60°В

D Воркута

Салюкинское гряда Гамбурцева

S

Месторождения ( 1 – 3 ): 1 — нефти, 2 — газа, 3 — нефти, газа и конденсата; 4 — разлом. Положение разреза I–I' см. на рис. 2.

Fields ( 1 – 3 ): 1 — oil, 2 — gas, 3 — oil, gas, and condensate; 4 — fault. The map provides the location of a schematic regional geological profile I–I’ shown in Fig. 2

Чернышева представляет собой фронтальную зону Уральского пояса надвигов ([2, 3, 7, 8] и др.). В пользу этого свидетельствует то, что на юге рассматриваемого района гряда Чернышева сливается с Уралом, а их деформации в основном синхронны. Специфической особенностью является дугообразная форма гряды Чернышева, благодаря которой она значительно удалена от складчатого сооружения Урала. Их разделяет крупная Косью-Роговская впадина, ширина которой достигает 120 км (см. рис. 1).

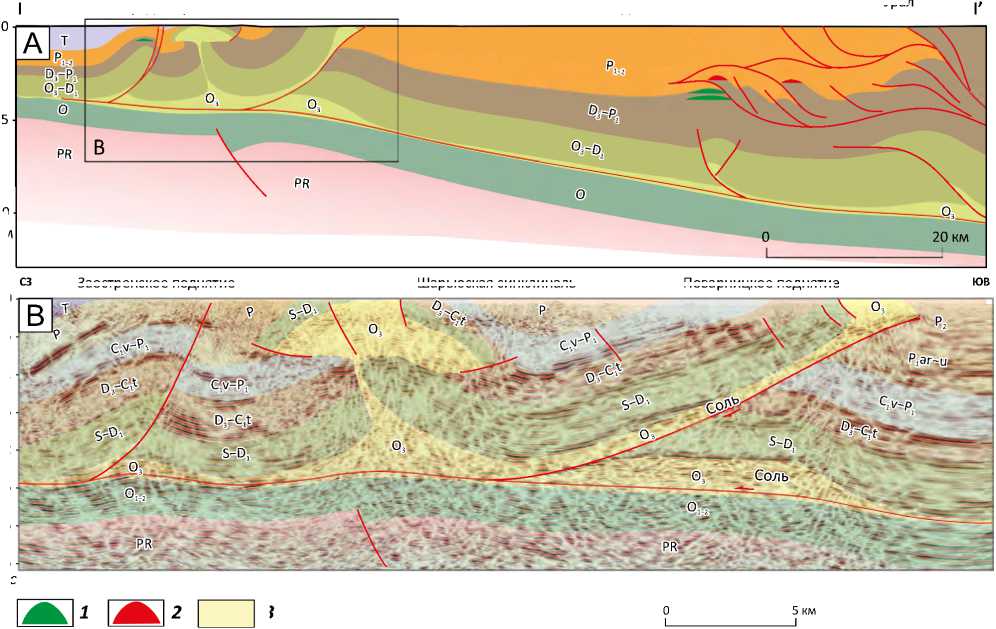

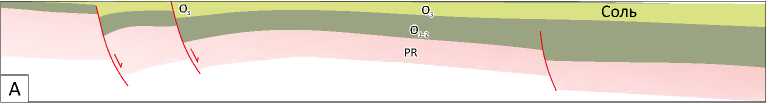

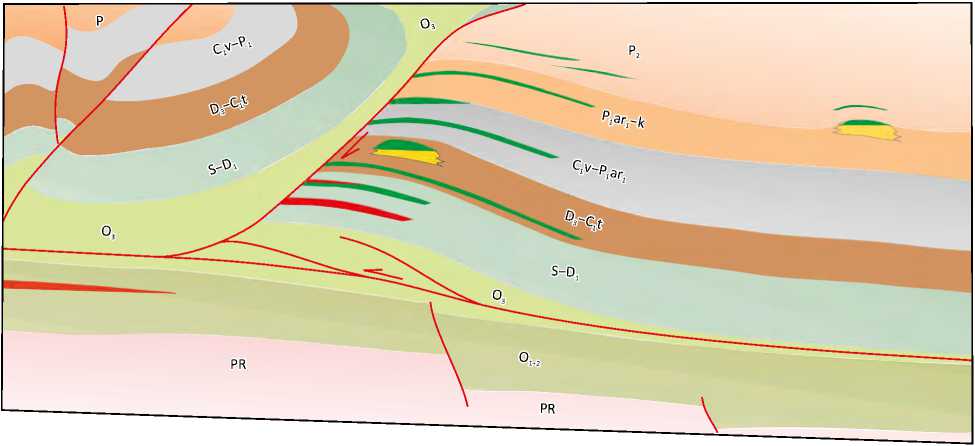

Представления авторов статьи о региональной структуре Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева отражает схематический геологический разрез (рис. 2 А). Как можно видеть, в зоне сочленения

Урала и Косью-Роговской впадины чехол контролируется его структурной расслоенностью и вызванной этим дисгармоничной складчатостью. Западнее на большей части краевого прогиба осадочный чехол образует пологую моноклиналь, воздымающуюся в северо-западном направлении. В пределах гряды Чернышева стиль деформаций существенно меняется. Из сейсмических данных следует, что строение осадочного чехла определяется наличием более массивных складчато-надвиговых форм, представленных верхнеордовик-пермскими отложениями (см. рис. 2 B). Геологическая съемка показывает диспропорциональное широкое распространение на поверхности верхнеордовик-силурийских отложений, которые часто брекчированы.

Рис. 2. Cхематический геологический разрез гряды Чернышева, Косью-Роговской впадины и прилегающих районов Урала

Fig. 2. The schematic regional geological profile across the southern part of the Chernyshev Swell and the Kosyu-Rogov Foredeep Basin and adjacent part of the Urals

Урал

Гряда Чернышева

Косью-Роговская впадина

H , км

Заостренское поднятие

Шарьюская синклиналь

Поварницкое поднятие

0,5

1,5

2,5

3,5

t, c

A — положение известных месторождений нефти и газа, B — интерпретированный сейсмический разрез гряды Чернышева.

Залежи ( 1 – 2 ): 1 — нефти, 2 — газа; 3 — соль. Положение разреза см. на рис. 1

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

A — position of known oil and gas fields, B — interpreted seismic line across the Chernyshev Swell.

Pools ( 1 – 2 ): 1 — oil, 2 — gas; 3 — salt. The location of a schematic regional geological profile is shown in Fig. 1

For other Legend items see Fig. 1

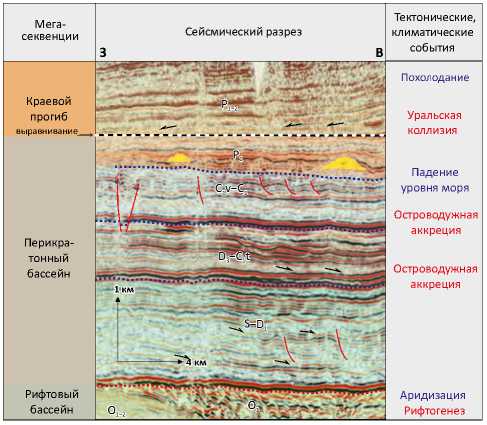

Осадочный чехол северо-восточной предураль-ской части Тимано-Печорского бассейна включает отложения, сформированные в ходе трех последовательных этапов развития седиментационного бассейна: рифтового, пострифтового и коллизионного, которые отражали динамику структурного развития Урала (рис. 3). Суммарная мощность осадочного чехла в Косью-Роговской впадине, согласно геофизическим данным, достигает 15 км.

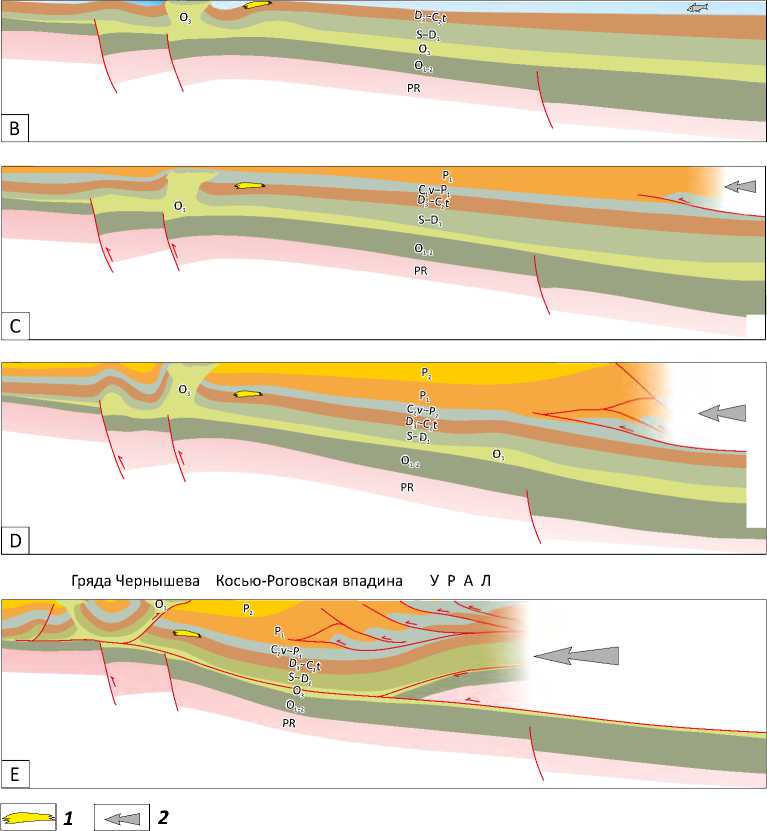

Рифтовый этап развития начался в конце кембрия и продолжался в ордовике. В это время в фундаменте Печорской плиты образовались глубокие прогибы, заполнявшиеся сначала преимущественно терригенными отложениями, которые со временем заместились карбонатами, включающими рифовые постройки. Один из рифов верхнего ордовика выделяется по данным сейсморазведки 3D в районе Поварницкого поднятия. На завершающей стадии рифтового этапа в северо-восточной части накапливались эвапориты значительной мощности ([2] и др.).

В силуре с началом пострифтового этапа произошла трансгрессия, существенно расширившая контуры бассейна. На этом этапе в Северном Пред-уралье господствовала карбонатная седиментация. Она определялась пострифтовым перикратонным погружением континентальной окраины, расположенной в низких широтах. Вариации фациальных обстановок зависели от эвстатических колебаний уровня моря, изменений климатических условий и биоценозов, а также тектонических событий. Последние были главным образом вызваны эпизодическими столкновениями Уральской континентальной окраины с вулканическими дугами. Первое крупное событие такого рода отмечено во франском веке. Оно стало причиной значительной тектонической реактивации и эрозии. Этот этап структурного развития фиксируется региональным тиманским несогласием. Последующее термическое погружение привело к формированию системы внутришельфовых впадин. В условиях поступления значительного объема пи-

Рис. 3. Тектоностратиграфия юго-западной части Косью-Роговской впадины на основе данных сейсморазведки 3D по куполу Кочмес

Fig. 3. Tectonostratigraphic chart of the south-west Kosyu-Rogov Foredeep Basin based on 3D data in the Kochmes Dome

]3

1 — несогласие; 2 — проградация; 3 — риф.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — unconformity; 2 — progradation; 3 — reef.

For other Legend items see Fig. 1

рокластического материала, образующегося за счет вулканической деятельности островных дуг, в этих впадинах накапливались радиоактивные сланцы до-маниковой свиты. Они представляют собой наиболее высокопродуктивную нефтематеринскую толщу Пре-дуралья. Структурная дифференциация франского бассейна создавала условия для формирования верхнедевонских рифовых построек. В турнейском веке прогибы, заложенные во франском веке, были заполнены осадками, и на большей части Предуральской континентальной окраины установилась мелководная шельфовая карбонатно-ангидритовая седиментация. Она с небольшими перерывами, вызванными тектоническими событиями на Урале, похолоданием климата и изменениями уровня моря, продолжалась до середины артинского века.

Во второй половине артинского века волна компрессионных деформаций Урала, вызванных континентальной коллизией, достигает современного Предуралья, формируя цепь предгорных прогибов. Структурная перестройка приводит к смене карбонатного осадконакопления синколлизионной терригенной седиментацией, которая продолжалась до конца пермского периода. Для отложений этого этапа характерно проградационное заполнение предгорного прогиба с востока на запад. Оно отражает пере- мещение фронта деформаций Уральского складчатого сооружения, которое являлось доминирующим источником обломочного материала.

В мезозое – кайнозое гряда Чернышева под-лась внутриплитным деформациям. Наиболее ительный эпизод этих деформаций произошел це триаса. Он был связан со складчатостью на Хое. В значительной степени этот эпизод дефор-й затронул прилегающую северную часть гряды ышева.

в строении гряды Чернышева

Для объяснения деформаций гряды Черныше-даленных на значительное расстояние от Урала, предложена гипотеза, согласно которой текто-ский стресс мог происходить за счет расслоения очного чехла вдоль верхнеордовикских солей ([2, др.). Аргументом в пользу существования такой рхности являлось то, что в передней части гря-ернышева отсутствуют выходы на поверхность олевых отложений. Это обусловлено тем, что едние образуют автохтонный субстрат, который ает на значительных глубинах и не затронут интенсивными надвиговыми деформациями ([8] и др.). Кроме этого, предположение о расслоении осадочного чехла вдоль верхнеордовикских солей объясняет общее приподнятое положение Косью-Роговской впадины ([1] и др.). В ее пределах мезозойские отложения развиты локально, а их мощность значительно меньше, чем в Хорейверской впадине. Наиболее вероятным структурным механизмом предмезозойкого подъема Косью-Роговской впадины является перемещение надсолевого чехла по наклонной поверхности скольжения к западу, где соли выклиниваются.

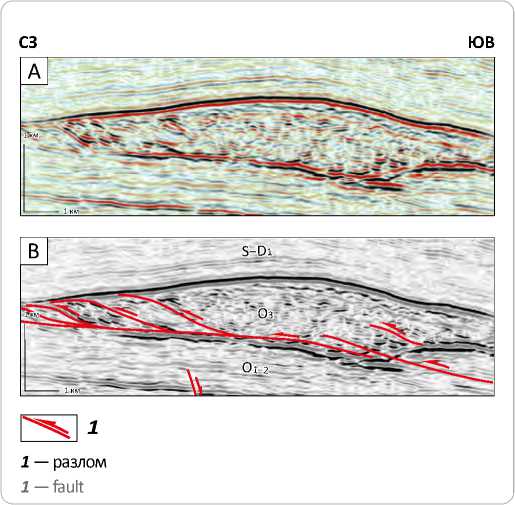

Данные сейсморазведки 3D в пределах купола Кочмес, расположенного восточнее гряды Чернышева (рис. 4), дают возможность впервые продемонстрировать прямые свидетельства надвиговых перемещений на уровне верхнеордовикских солей. Они выражены в виде тонкочешуйчатых дуплексных деформаций западной вергенции внутри соленосных пород. Наблюдаемый характер деформаций солей подтверждает предположение о том, что они представляли собой поверхность субпластового расслоения осадочного чехла. Кроме этого, что не менее важно, наблюдаемый стиль деформаций свидетельствует о том, что соляной слой не только служил поверхностью расслоения чехла, но в дополнение к этому, соляные массы перемещались в западном направлении. В рассматриваемом примере перемещение солей происходило путем последовательного наслоения тектонических пластин, а также их пластического течения. В пределах купола Кочмес это приводило к нагнетанию солей в его ядро с образованием подушки толщиной до 1 км. Наблюдаемое увеличение мощности солей, вероятно, обусловлено наличием

Рис. 4. Фрагмент сейсмического разреза съемки 3D поднятия Кочмес, показывающий строение соляной подушки в ядре купола (А), и с геологической интерпретацией, отражающий тонкочешуйчатые дуплексные деформации соленосной толщи (B)

Fig. 4. Seismic image of the salt core of Kochmes Dome, 3D data (A) and the same section with geological interpretation showing thin-skinned duplex deformation of the evaporitic rocks (B)

флексурного перегиба в подстилающих отложениях. Общая северо-западная вергенция деформаций в соляной подушке указывает на то, что соли мигрировали из погруженной восточной части Косью-Роговской впадины по восстанию осадочного чехла в направлении гряды Чернышева. Региональные сейсмические профили в ряде случаев свидетельствуют об утолщении верхнеордовикского соленосного слоя с приближением к Поварницкому поднятию, расположенному в зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины.

О существовании солей на территории гряды Чернышева долгое время не было известно. Выходы солей в ее пределах геологическим картированием установлены не были. Впервые соли верхнего ордовика были вскрыты в 1999 г. при бурении скв. Ворга-мусюр-1 на восточном борту гряды Чернышева ([2, 3] и др.). Из пачки карбонатов, перекрытых солями, был получен мощный аварийный выброс нефти. В результате возникшего пожара скважина была ликвидирована. Последующее бурение на площадях Воргамусюр и Адак показало, что мощные толщи солей подстилают аллохтонные пластины, надвинутые на прилегающую Косью-Роговскую впадину. Максимальная вскрытая толщина соленосных пород отмечена в скважинах на площади Адак, где она составляет около 1 км [2, 3]. Материалы сейсмических исследований также показали, что соли широко распространены на гряде Чернышева ([1-3] и др.). Со- леносным породам в сейсмической записи отвечают хаотические «полупрозрачные» интервалы, часто характеризующиеся резкими изменениями их толщин, что свойственно мобильным солям.

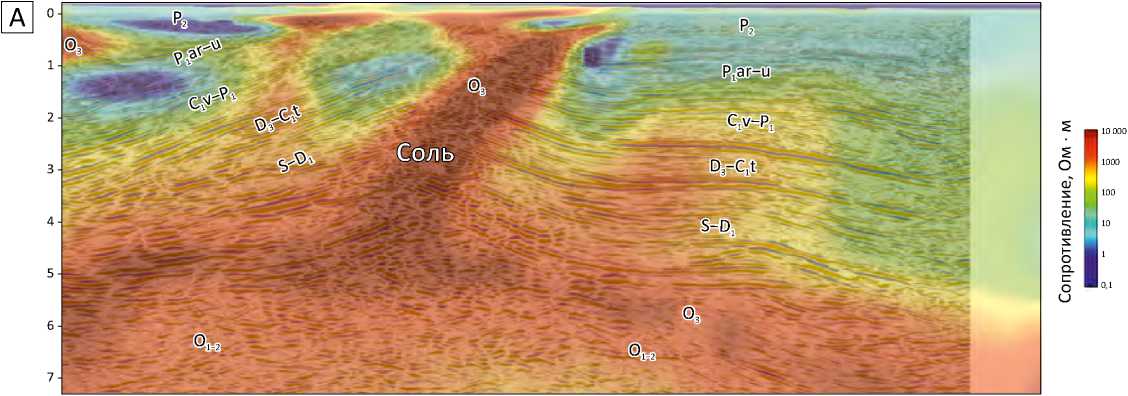

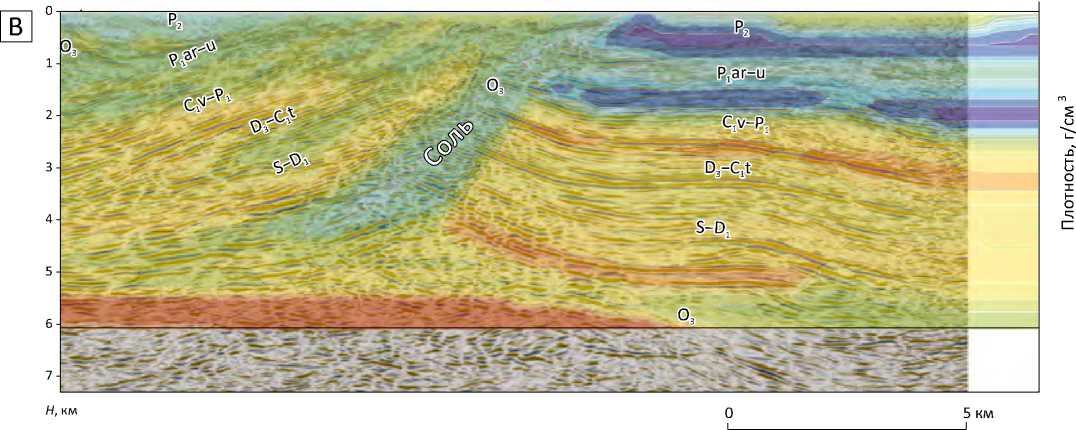

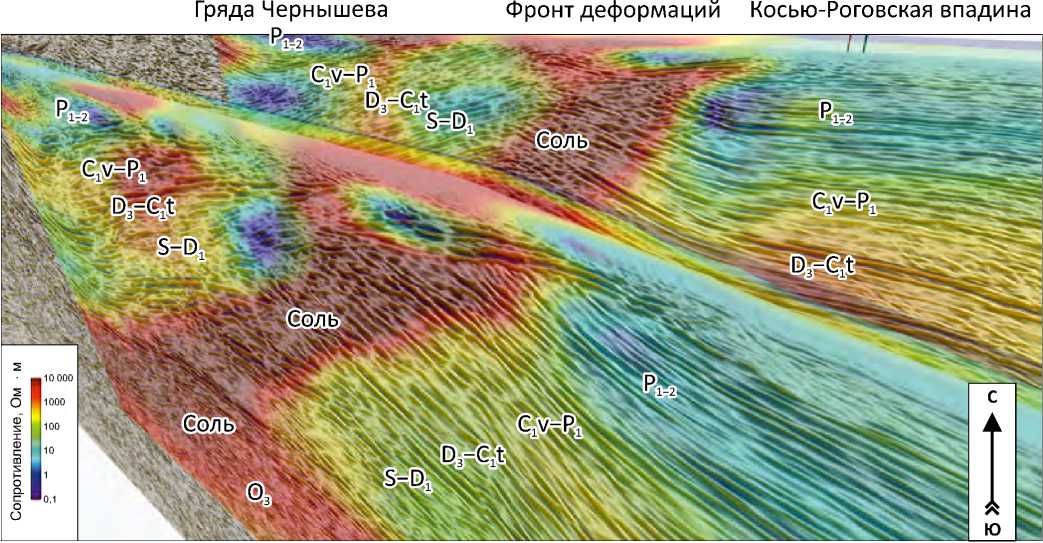

Новые свидетельства широкого распространения солей на гряде Чернышева были получены в результате электроразведочных работ методом магнитотеллурического зондирования (МТЗ) в комплексе с магнито- и гравиметрическими работами в пределах Поварницко-го поднятия, выполненными компанией «Северо-Запад». Эти работы были нацелены на изучение влияния солей на строение гряды Чернышева и повышение надежности интерпретации сейсмических данных. Их результаты показали наличие высококонтрастных аномалий сопротивления, которые уверенно интерпретируются как соляные тела (рис. 5, 6). Это согласуется с материалами сейсморазведки, а также данными магнито- и гравиметрических работ [9]. Моделирование данных потенциальных полей показало, что интерпретируемым соляным телам с наибольшей вероятностью соответствуют немагнитные отложения пониженной, по сравнению с вмещающими карбонатами, плотности, что свойственно эвапоритам (см. рис. 5).

Проекция выхода этих аномалий сопротивления на поверхность совпадает с протяженной зоной распространения дислоцированных ордовик-силурий-ских пород, что наглядно видно в объемном представлении (см. рис. 6). В профильных сечениях аномальные зоны, связанные с присутствием соляных тел, имеют наклонное положение, что подтверждает их наличие в подошве надвигового фронта. На малых глубинах (до 2 км) аномалии высокого сопротивления, связанные с зонами растворения солей, соседствуют с небольшими, но высокоамплитудными контрастными аномалиями низких сопротивлений (рис. 5, 6). Наиболее вероятным объяснением появления аномалий этого типа является наличие зон повышенной пористости, заполненных высокоминерализованной водой, что обеспечивает их высокую проводимость. Основная причина появления этих аномалий может быть связана с растворением аллохтонных солей пластовыми и метеорными водами.

На большей части Косью-Роговской впадины верхнеордовикские эвапоритовые отложения залегают на больших глубинах, в связи с чем они вскрыты в единичных скважинах. На севере впадины эти отложения вскрыты в скв. Ярвож-13, на юго-востоке — в скважинах Кочмес-3, 5, 6 на одноименном куполе [1–3]. В пред-уральской части впадины соли вскрыты в скв. Восточная Лемва-12. В этой скважине пачка солей толщиной 352 м залегает в основании аллохтонного покрова, надвинутого на верхнедевон-каменноугольные отложения [2, 10]. Признаки наличия крупных масс солей в низах осадочного чехла присутствуют на ряде сейсмических профилей, включая региональный профиль 30-РС, пересекающий восточную складчатую зону Косью-Роговской впадины и гряду Чернова [2]. Эти данные дают основание предполагать, что соли были повсеместно

Рис. 5. Совмещенные профили сейсморазведки 2D, магнитотеллурического зондирования (А) и сейсморазведки 2D, плотностного моделирования (B) (зона распространения аллохтонных солей в зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины)

Fig. 5. 2D seismic line with overlay of resistivity from the magnetotelluric sounding (A) and the modeled densities (B), showing the presence of salt structures in the transition zone between the Chernyshev Swell and the Kosyu-Rogov Foredeep Basin

СЗ

Гряда Чернышева

Косью-Роговская впадина

ЮВ

H , км

Рис. 6. Объемное представление двух сейсмических разрезов с наложением данных магнитотеллурического зондирования в зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины

Fig. 6. 3D view of seismic lines with overlay of resistivity from the magnetotelluric sounding, showing the presence of salt structures in the transition zone between the Chernyshev Swell and the Kosyu-Rogov Foredeep Basin

Рис. 7. Пример физического моделирования формирования на эквивалентных материалах процесса деформаций слоистой толщи с участием солей в условиях сжатия (по [11])

Fig. 7. An example of the analog modeling of salt-related deformation under tectonic compression (from [11] with modifications)

Пологий надвиг с солями в основании

распространены в Косью-Роговской впадине. Они, по всей видимости, являлись источником подвижных солей, перемещавшихся по восстанию пород в направлении гряды Чернышева.

Следует отметить, что миграция больших масс соли из погруженных частей краевых прогибов в направлении прилегающих платформ установлена в ряде районов сходного геологического строения в разных странах мира ([4–6] и др.). Это явление связано со способностью солей перемещаться в область пониженных литостатических давлений. Оно обусловлено инверсией плотности, возникающей при погружении солей, а также дифференцированной литостатической нагрузкой на соли, вызванной утолщением осадочного чехла в погруженной части краевого прогиба. Такое явление, по существу, родственно диапиризму с тем отличием, что подъем солей происходит не субвертикально, как в классических диапирах, а по наклонной поверхности напластования пород. Это позволяет с определенной долей условности назвать это явление «латеральным диапи-ризмом».

Реализуемость формирования наблюдаемых деформаций в пределах гряды Чернышева подтверждается результатами физического моделирования процессов складчатости с применением эквивалентных материалов ([11] и др.). На рис. 7 показан пример деформаций, связанных с мобильностью солей в обстановке сжатия. Как можно видеть, морфология складчатости напоминает строение гряды Чернышева в районе Поварницкого поднятия (см. рис. 2 B).

Анализ материалов прошлых лет в совокупности с новыми данными свидетельствует о том, что перемещение солей из Косью-Роговской впадины в направлении гряды Чернышева и их последующие деформации явились важнейшими факторами ее развития. Отмеченное отсутствие солей в естественных обнажениях на гряде Чернышева представляется вполне объяснимым. Дело в том, что эта местность находится в переувлажненной болотисто-таежной зоне. В условиях обилия влаги соли быстро растворяются в приповерхностных условиях. Это исключа- ет возможность их обнаружения при традиционном геологическом картировании. В подобных климатических условиях признаками выхода солей на дневную поверхность являются зоны брекчирования вмещающих пород и соляных кепроков, а также экзогенное карстование; такие признаки здесь широко распространены1 ([12–13] и др.).

Таким образом, данные глубокого бурения и комплексных геофизических исследований подтверждают представления о том, что соли способствовали расслоению осадочного чехла гряды Чернышева с формированием крупных надвиговых пластин на этапе коллизионной складчатости. Вместе с тем есть основание полагать, что роль солей этим не ограничивалась. В настоящее время накопилось значительное число аргументов в пользу того, что крупные соляные структуры формировались на гряде Чернышева задолго до уральской коллизионной складчатости. Это, вероятно, происходило за счет длительного поступления солей из краевого прогиба в зону гряды Чернышева. Кроме этого, деформации, связанные с мобильностью солей, продолжались и после завершения уральской складчатости в мезозое и кайнозое.

Возраст и механизм соляных деформаций

Свидетельство в пользу того, что формирование крупных соляных тел на гряде Чернышева началось задолго до пермской складчатости, следует из сейсмических данных. Их интерпретация показывает локальные вариации толщин и фациальных обстановок силурийских, девонских и каменноугольных отложений в зонах, примыкающих к гряде Чернышева со стороны Косью-Роговской впадины. В районах распространения соляного диапиризма подобные деформации, как правило, обусловлены перетоками солей из подстилающего эвапоритового слоя. Для концентрации в диапире соль должна поступить в него из прилегающих районов. Соответствующее утонение слоя соли приводит к образованию прогибов на периферии соляных массивов. Это явление де-

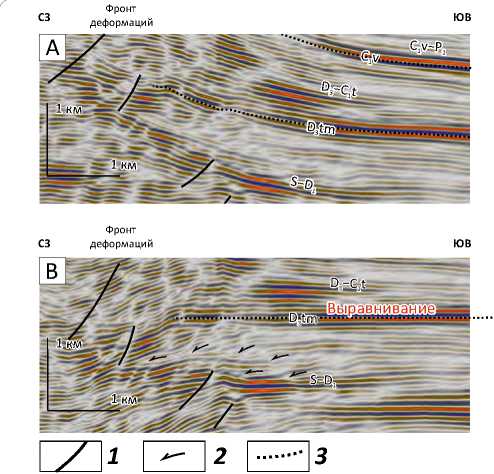

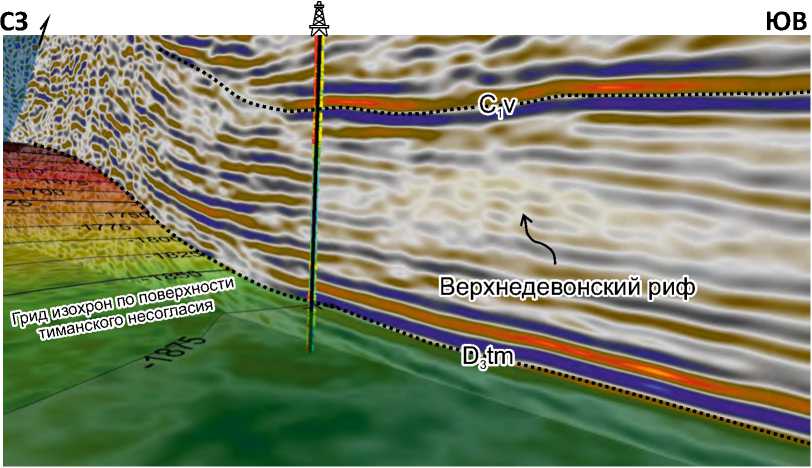

Рис. 8. Фрагмент сейсмического разреза съемки 3D в зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины с выделением стратиграфических комплексов и разломов (А) и с выравниванием по поверхности тиман-ского несогласия (В)

Fig. 8. Interpreted seismic section in the transition zone of the Chernyshev Swell and the Kosyu-Rogov Foredeep Basin (A), the same line with flattening of the Timanian (Frasnian) unconformity (B)

1 — разлом; 2 — клиноформа; 3 — поверхность тиманского несогласия

1 — fault; 2 — clinoform; 3 — Timanian Unconformity surface тально исследовано во многих районах мира, включая Прикаспийскую впадину ([5] и др.). Изучение напластования отложений в прогибах, прилегающих к диапирам, является основным инструментом анализа динамики их формирования ([5] и др.). Последовательное возникновение зон прогибания в этих условиях отражает ход перемещения масс соли в диапиры, рост которых происходит неравномерно.

Формирование локальных зон погружения, связанных с мобильностью солей, вероятно, началось в силуре [9, 14]. Из-за быстрого пострифтового погружения в силуре уже накопилась достаточно мощная толща литифицированных карбонатов, плотность которых существенно превысила плотность подстилающей соли. Как известно, плотность основного компонента эвапоритовых толщ — галита — составляет 2,2 г/см3 и она практически не увеличивается с глубиной в отличие от большинства остальных типов осадочных пород ([5] и др.). В результате при накоплении над солями нескольких сотен метров карбонатных отложений возникает прогрессирующая инверсия плотности, что приводит в действие механизм диапиризма. Вероятным признаком диапиризма в это время является компенсирующий периферический прогиб вблизи гряды Чернышева, выполненный силурийскими отложениями клиноформного строения (рис. 8).

Примечательно, что наблюдаемые клиноформы проградируют в северо-западном направлении — в сторону, противоположную региональному погружению чехла Уральской континентальной окраины. Это обстоятельство на первый взгляд выглядит парадоксальным, однако оно полностью согласуется с предлагаемой гипотезой о возникновении диапиров и связанных с ними прогибов на гряде Чернышева. Наличие разломов в отложениях, подстилающих клиноформную толщу, скорее всего, обусловлено подвижками солей в раннем силуре. Судя по толщине клиноформного комплекса, можно предполагать, что глубина прогибов на периферии соляного вала измерялась сотнями метров.

Другой этап ускоренного роста диапиров, сопровождавшийся возникновением периферических соляных прогибов, имел место в позднем девоне. Он объясняет наличие верхнедевонских рифов, предри-фовая глубоководная зона которых располагается к северо-западу от них. Это, как и в случае с силурийским прогибом, контрастирует с общей региональной тенденцией углубления позднедевонского бассейна в противоположном восточном направлении. Сейсмический разрез через такой риф показан на рис. 9. Как можно видеть, риф, расположенный вблизи скв. Поварницкая-8, в направлении гряды Чернышева переходит в зону шельфовой впадины. Это подчеркивается проградирующим характером сейсмической слоистости.

Таким образом, диапировый механизм внутри-шельфового погружения, вызванного ускоренным оттоком соли, дает объяснение возникновению пространства аккомодации для роста рифовых построек на периферии впадин, сопряженных с растущими соляными массивами [9, 14]. Ориентация наблюдаемых прогибов субпараллельно гряде Чернышева позволяет предполагать, что соляные тела имели форму протяженных валов.

Помимо локализации рифовых построек этот механизм погружения может быть связан с наличием локальных зон аномально повышенного содержания рассеянного ОВ в доманиковых отложениях гряды Чернышева. Значение этого параметра на р. Шарью достигает 34,3 %, что значительно превышает все известные ранее определения [15]. Вероятно, что этот аномальный участок приурочен к межсолевой мульде, где отсутствие циркуляции вод и их повышенная соленость способствовали первичному накоплению и сохранности ОВ на стадии диагенеза.

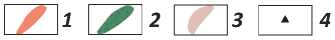

Тектонический стресс, вызванный наступлением континентальной коллизии, привел к обширным деформациям осадочного чехла на гряде Чернышева. Согласно предлагаемой структурной концепции, важным элементом структурного развития в этом районе явилось раздавливание крупных соляных валов. Пластичность солей способствовала тому, что они первыми абсорбировали поперечное сокраще-

Рис. 9. Объемное преставление строения верхнедевонских отложений Косью-Роговской впадины в зоне примыкания к гряде Чернышева (обработка с использованием миграции RTM, выполненной компанией CGG)

Fig. 9. 3D view of seismic volume in the transition zone of the Chernyshev Swell and the Kosyu-Rogov Foredeep Basin (seismic data processing is done by CGG with use of the RTM technology). The Upper Devonian reef is highlighted

Фронт деформаций Скв. Поварницкая-8

ние слоев. Это происходило путем перетоков и выдавливания солей на поверхность. Согласно этой концепции, наблюдаемые соляные тела образуют остаточные швы от существовавших ранее крупных диапировых валов. Высказанное предположение позволяет понять некоторые труднообъяснимые черты структурного стиля и локализации деформаций гряды Чернышева1 ([12–13, 15, 16] и др.). Это, в частности, относится к тому, что сложнодислоцированные и брекчированные верхнеордовик-силурийские отложения распространены на непропорционально большой площади гряды Чернышева. Вероятно, эти породы представляют собой реликтовые зоны развития соляных кепроков и глетчеров, оставшихся после выдавливания соли. Последующее растворение солей оставило на поверхности перемятые и брекчирован-ные карбонаты, которые ранее перекрывали крупные соляные массивы либо находились внутри них.

В пользу этого предположения свидетельствуют данные, полученные при бурении скв. Адак-255 на восточном борту гряды Чернышева. Она вскрыла маломощный покров (383 м) верхнеордовик-силу-рийских отложений, под которыми были вскрыты каменноугольные слои чехла Косью-Роговской впа-дины1. Этот тонкий покров, вероятно, можно условно сравнить с толщей моренных отложений, оставшихся после таяния ледника, в качестве которого в данном случае выступали соли. Как уже отмечалось, широкое развитие карстования и брекчирования в зоне выходов на поверхность верхнеордовик-силурийских отложений подтверждается магнитотеллурическим зондированием.

Формирование на гряде Чернышева протяженных соляных диапировых валов может объяснить наличие обширного тектонического фронта восточной антиуральской вергенции в районе Поварницкого поднятия. Его образование могло быть предопределено развитием здесь соляного вала до наступления коллизионной складчатости. Достигшие поверхности соли под действием гравитации, вероятно, преимущественно перемещались в прилегающую Косью-Роговскую впадину. Подобные структурные формы широко известны на современных континентальных окраинах ([5] и др.), в Прикаспийской впадине и других районах. Дальнейшая коллизионная складчатость усиливала деформации, выдавливая соли из диапиров и наращивая амплитуду надвигов.

Предполагаемая последовательность деформаций в пределах Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева показана на рис. 10. До наступления коллизионной складчатости соли верхнеордовикских отложений перемещались по восстанию слоев из впадины в сторону гряды Чернышева. Их концентрация приводила к возникновению диапировых валов. На их периферии эпизодически возникали зоны погружения, связанные с ускоренным перетоком соли в растущие диапиры. Это создавало условия для локального формирования рифовых построек. Рост диапиров сопровождался выходом соли на поверхность и образованием соляных глетчеров. Уральская

Рис. 10. Схема структурного развития южной части Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева в ордовике – перми (вне масштаба)

Fig. 10. Cartoon diagram showing structural development of the southern part of the Kosyu-Rogov Foredeep Basin from the Ordovician till the Latest Permian

СЗ

ЮВ

A — накопление солей в конце рифтовой стадии развития (поздний ордовик); B — погружение континентальной окраины, миграция солей к гряде Чернышева, диапиризм, рост рифов на периферии соляных прогибов (поздний девон); С — начало коллизионной складчатости, миграция соли, рост диапиров на гряде Чернышева (середина артинского века); D — продолжение формирования складчатости, быстрое предгорное погружение, миграция соли, диапиризм (конец артинского века); E — продолжение образования складчатости, расслоение чехла по солям, раздавливание диапиров гряды Чернышева (поздняя пермь).

-

1 — риф; 2 — сжатие.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2, 4

A — rifting and evaporitic sedimentation (Late Ordovician); B — thermal sagging, salt mobilization and diapirism in the Chernyshev Swell area (Late Devonian); С — beginning of the Uralian collision, rapid clastic sedimentation (Middle Artinskian); D — thrusting and folding in front of the Uralian fold belt, maximum burial of the Ordovician – Lower Permian deposits (Late Artinskian); E — tectonic wedging and telescoping, squeezing of diapirs in the Chernyshev Swell (Latest Permian).

-

1 — reef; 2 — contraction.

For other Legend items see Fig. 2, 4

Рис. 11. Карта поверхности визейского несогласия зоны сочленения Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева с удаленным аллохтонным покровом гряды Чернышева

Fig. 11. The structural grid of the base Visean unconformity of the Povarnitsa High and adjacent part of the Kosyu-Rogov Foredeep Basin with removal of the allochthonous thrust sheet of the Chernyshev Swell

59°00E 59°30E 60°00E 60°30'0"E

J 1

P 1

Хоседавом

Pin

P 2 sd C

P 1 jn 3

Скв. Воргамусюр-1

Харута

Скв. Адак-1

1t Скв. Воргамусюр-2

Скв. Адак-2

P 2

Отсутствие

замкнутых ловушек

T 1

J3k-km

Ниедзьель

Скв. Хр.-1

Адзьвавом J k-km

S1v

S2

1v

Усино-Кушшорское

P2

C 1

Роговая

66°30N-

C 3

Адак

• 66°30N

C 3

Скв. Поварницкая-1

66°00N'

T 3 Заостренская

O

Поварницкая

ловушка C1

D fm

P 1-2 lv

P 1 jn

D 3 f D 3 fm

C 1 t

C 1 t

1v

T 1

C 3

P zs+sr

P 2

P 1

D3fm

S 2

D 3 f

S 1

S 2

D fm C1t

C1v-s

C3

D fm

C 1 t

T 1

1l

Ягъель

Кочмес

'A 'Vn ^

Ларки

Скв. Поварницкая-8 Косьювом

Скв. Поварницкая-21

Дресвянка

Ct

P zs+sr

1t

D fm

C 1 t

Нечавом

Сидорово

Интинское

P 2 in

P 1-2 l v

P tl

дачи

P 1-2 lv

P 1-2 lv

P sd

P2in

P2in

P 1

P 1 tl

P 1 tl

P 1

P 1 tl

P 1 tl

2 lv

P lv

Кожымвом

Ком P а 2 ю er

Кожимское ptl Черный in

2 P1bl P 1 sz-gs

Романьель

P 1-2 lv

P2in

P sd

P 1 tl

ИНТА

P 1-2 lv

P 1 tl

P 1 tl

ВЕРХ.ИНТА

P 1 tl

P 1 bl

Угольный

C 3

C 3

Даль

ний K 2

1 bl

P bl

C 1

K 2

K 2

• 66°00N

C 1 t

C3 C 1 v-s

59°00E 59°30E 60°00E 60°30E

20 км

Месторождения ( 1 – 3 ): 1 — газа, 2 — нефти; 3 — Поварницкая ловушка; 4 — скважины Fields ( 1 – 3 ): 1 — gas, 2 — oil; 3 — Povarnitsky trap; 4 — wells

Рис. 12. Концептуальная схема размещения предполагаемых залежей нефти и газа в районе Поварницкого поднятия (вне масштаба) Fig. 12. Schematic play concept diagram for the Povarnitsa High showing predicted oil and gas deposits (not to scale)

Гряда Чернышева Косью-Роговская впадина

СЗ ЮВ

Раздавленный соляной диапир в основании тектонического фронта гряды Чернышева экранирует предполагаемые ловушки нефти и газа в зоне Поварницкого поднятия Косью-Роговской впадины.

Усл. обозначения см. на рис. 2, 4, 10

Squeezed salt diapir in the basal part of the tectonic front of the Chernyshev ridge shields the expected oil and gas traps in the zone of the Povarnitsky high, the Kos’yu-Rogovsky depression

For Legend see Fig. 2, 4, 10

складчатость привела к раздавливанию соляных валов и последующему формированию асимметричной надвиговой структуры.

Пермская складчатость Северного Предуралья способствовала формированию основных элементов структуры гряды Чернышева, однако деформации в этой зоне продолжались и в последующее время. Об этом свидетельствуют деформации пород позднепермского возраста в зонах их примыкания к соляным структурам, что подтверждается сейсмическими данными и геологическим картированием. Например, на куполе Кочмес, где верхнепермские отложения дислоцированы над верхнеордовикской соляной подушкой [14]. Большая амплитуда этой складки, выраженной по верхнепермским отложениям, указывает на то, что нагнетание соли в ее ядро продолжалось после накопления этих отложений.

Соляные деформации, по-видимому, продолжаются до настоящего времени. Это подтверждается результатами сопоставления детальных геодезических съемок с положением фронта соляных структур, установленных по данным геологического картирования и интерпретации геофизических данных. Этому фронту в современном рельефе отвечает протяженный уступ высотой 30–40 м. Данные геологического картирования показывают значительные

неотектонические деформации пенепленизирован-ной мел-палеоценовой поверхности гряды Черны шева [13]. Вероятным механизмом этих деформаций является продолжающаяся активность солей.

Перспективы нефтегазоносности

Изложенные представления о развитии гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины, предполагающие ведущую роль соляной тектоники, позволяют актуализировать оценку нефтегазоносности этого района. Ход структурной эволюции создавал благоприятные условия для нефтегазонакопления на востоке Косью-Роговской впадины. Это с полной очевидностью подтверждается обнаружением на этой территории Нерцетинского месторождения, ставшего крупнейшим нефтяным открытием в России в 2016 г., и свидетельствует о высоких перспективах этой зоны [17]. Залежи нефти в его пределах установлены в каменноугольных отложениях, образующих антиклинальную ловушку над соляной подушкой.

Анализ структурного плана (см. рис. 1 B) и реконструированный ход развития бассейна (рис. 10) показывают, что большим нефтегазоносным потенциалом обладает зона Поварницкого поднятия. Эта наиболее приподнятая часть Косью-Роговской впадины частично перекрыта аллохтонными соля-

ми, что обеспечивает формирование тупиковых ловушек. Длительное существование этого поднятия, рельефность которого была увеличена нагнетанием в этот район больших масс соли, способствовало миграции в этот район нефти и газа из прилегающего Косью-Роговского прогиба в течение продолжительного времени (см. рис. 10). Свидетельством поступления нефти в пределы гряды Чернышева является наличие залежи тяжелой нефти в каменноугольных отложениях Заостренской площади, залегающих на малых глубинах.

Ранее сходный структурный тренд рассматривался как перспективный в северной части гряды Чернышева. Здесь было пробурено четыре глубоких скважины на площадях Воргамусюр и Адак, которые не дали промышленных открытий ([2, 3] и др.). Последующие исследования показали, что в их пределах отсутствуют крупные замкнутые ловушки, так как поднадвиговый разрез раскрывался на юг ([1] и др.). Исследование авторов статьи показывает, что в районе Поварницкого поднятия ловушка имеет латеральные замыкания. Ее площадь по поверхности тиманских отложений составляет не менее 250 км2, высота — около 1 км (рис. 11). Большая площадь этой ловушки обеспечивается протяженностью соляного покрова (около 50 км), надвинутого на Косью-Рогов-скую впадину.

Перспективными в этой зоне являются несколько регионально нефтегазоносных резервуаров в разрезе силур-пермских отложений. Наибольшая концентрация запасов в пределах этой зоны может быть связана с верхнедевонскими рифами и пластами их облекания (см. рис. 9). Результаты геохимических исследований свидетельствуют о том, что в данном районе в девон-пермских отложениях следует ожидать преимущественно нефтяные залежи ([3] и др.). Залежи газа, вероятно, могут присутствовать в термически высокозрелых ордовикских и силурийских отложениях. Размещение прогнозируемых залежей нефти и газа схематически показано на рис. 12.

Прямым признаком продуктивности этой зоны нефтегазонакопления является приток легкой неф-

ти из верхнедевонских отложений в скв. Поварниц-кая-21. На наличие продуктивных интервалов указывают данные интерпретации каротажа во всех скважинах, пробуренных на этой площади в 1980-х гг. Современное картирование района Поварницкого поднятия показывает, что эти скважины вскрывают перспективные интервалы разреза на 600–1000 м ниже наиболее приподнятых частей ловушек, перекрытых аллохтонными солями (см. рис. 12). Неудачное размещение пробуренных скважин явилось следствием низкой информативности геофизических данных прошлых лет.

Заключение

Приведенное комплексное исследование строения гряды Чернышева подтверждает вывод о существенно более важной роли соляных деформаций в ее развитии [1–3], чем это было принято считать ранее. Формирование диапировых структур началось задолго до коллизионной складчатости и продолжается до настоящего времени. Геометрия складчато-надвиговых нарушений гряды Чернышева, вероятно, определялась структурой солей. Новое понимание строения гряды Чернышева позволяет существенно пересмотреть ее структурную модель и по-новому определить приоритетные направления поисковых работ на нефть и газ. С этих позиций высокими перспективами обладает «недоопоискованный» район Поварницкого поднятия, с которым связана крупная ловушка тупикового типа. Наличие солей по восстанию перспективных пластов, о чем свидетельствуют новые данные МТЗ, существенно уменьшает риски экранирования скоплений нефти и газа в ее пределах.

Таким образом, применение современных комплексных исследований, включающих сейсморазведку 3D, МТЗ и другие виды исследований, может дать новую жизнь районам, где ранее поиски не принесли результатов, поскольку использованные методы исследования не соответствовали сложности геологических условий .

Список литературы Раздавленные соляные диапиры гряды Чернышева (Тимано-Печорский бассейн): комплексное изучение и влияние на нефтегазоносный потенциал

- Соборнов К.О., Данилов В.Н. Гряда Чернышева: суперловушка или зона рассеивания углеводородов?// SPE: мат-лы конф. - Москва, 2015 г.

- Грунис Е.Б., Ростовщиков В.Б., Богданов Б.П. Соли ордовика и их роль в особенностях строения и нефтегазоносности северовостока Тимано-Печорской провинции// Георесурсы.- 2016.- Т. 18.- № 1.- С. 13-23. DOI: 10.18599/grs.18.1.3.

- Данилов В.Н. Гряда Чернышева: геологическое строение и нефтегазоносность. - СПб.: ООО «Реноме», 2017. - 288 с.

- Borderie S., Vendeville B.C., Graveleau F., Witt C., Dubois P., Baby P., Calderon Y. Analogue modeling of large-transport thrust faults in evaporites-floored basins: Example of the Chazuta Thrust in the Huallaga Basin, Peru // Journal of Structural Geology. - 2019. - Т. 123. - С. 1-17. DOI: 10.1016/j.jsg.2019.03.002.

- Jackson M.P.A., Hudec M.R. Salt tectonics: principles and practice.- Cambridge University Press, 2017.- 498 c. DOI: 10.1017/9781139003988.

- Li S., Wang X., Suppe J. Compressional salt tectonics and syn-kinematic strata of the western Kuqa foreland basin, Southern Tian Shan, China// Basin Research. - 2012. - Т. 24. - №4.- С. 475-497. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2011.00531.x.

- Юдин В.В. Послойные срывы в чехле востока Печорской плиты— возможный объект поиска углеводородов// Печорский нефтегазоносный бассейн: тр. ИГ Коми ФАН СССР. - Вып. 52. - Сыктывкар, 1985. - С. 38-45.

- Соборнов К.О., ПильникЛ.В. Гряда Чернышева — фронт вдвиговой пластины?// Докл. АН СССР. - 1991. - Т. 318.- С. 430-433.

- Соборнов К.О., Короткое И.П., Яковлев Д.В., Куликов В.А., Кудрявцев К.Ю. Соли и рифы гряды Чернышева, Тимано-Печорский бассейн: есть ли между ними связь? // ГеоЕвразия: мат-лы конференции. - М., 2020. - С. 95-98.

- Анищенко Л.А., Вишератина Н.П., Гудельман А.А., Данилов В.Н. Геологическое строение и перспективы газоносности Западного склона Полярного и Приполярного Урала (по результатам геологоразведочных работ) / Под ред. В.Н. Данилова. - Ухта: ФГУП «ВНИГРИ», 2015.- 264 с.

- Borras F., Ferrer O., Zamora G., Muñoz J.A. Large-transport thrusts in salt bearing fold and thrust belts: Insights from analog modeling & comparison with case studies. // PGSaltTectonics19: Conference paper. - 2019. - C. 83-84.

- АнтошкинаА.И. Генезис верхнеордовикских карбонатных брекчий гряды Чернышева// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. - 2009. - Т. 180. - №12.- С. 9-13.

- Жарков В.А., Губенок Г.П., Чуприяновская Г.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Лист Q-40-XVII, XVIII (Косьювом). Объяснительная записка. - М.: МФ ВСЕГЕИ, 2015., 274 с.

- Соборнов К.О., Колесник В.Ф. Строение, формирование и нефтегазоносность гряды Чернышева в районе Поварницкого поднятия // Мат-лы юбилейной науч.-практ. конф. посвященной 80-летию ТПНЦ: сб. докладов. - Киров: ООО «Кировская областная типография», 2019.- С. 58-69.

- Бушнев Д.А., БурдельнаяН.С., ЖуравлевА.В. Органическое вещество верхнедевонских отложений гряды Чернышева// Геохимия.-2017. - № 6. - С. 527-538. DOI: 10.7868/S0016752517060024.

- Майдль Т.В., Даньщикова И.И. Проявление тектонических деформаций в карбонатных породах Адакской площади (гряда Чернышева) // Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. - 2013. - №2.- С. 7-9.

- Лазеев А.Н., Гайдук А.В., Гнутова Э.Н., Никитин Ю.И., Попов В.Г., Стрельников Т.М., Фищенко А.Н., Хайруллина Е.А. Геологоразведочные работы ПАО «НК «Роснефть». Результаты, достижения, планы // Геология нефти и газа. - 2016. - №5.- С. 75-84.