Различные методологические подходы к измерению интегрального индекса качества жизни населения

Автор: Дмитриева Н.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению подходов к измерению интегрального индекса качества жизни населения. Рассматривается авторская методика исчисления и проанализирована ситуация в Республике Бурятия по дифференциации доходов населения.

Качество жизни, бедность, пространственная дифференциация, институциональные факторы, уровень жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/142142521

IDR: 142142521 | УДК: 330.837:364.3(571.54)

Текст научной статьи Различные методологические подходы к измерению интегрального индекса качества жизни населения

Прежде всего, хочется отметить, что понятие «качество жизни» - явление многомерное, поэтому оценивать его с точки зрения какого-либо одного видения, было бы ошибочно. Вслед за социологами и экономистами вопрос качества жизни населения вызывал все больший интерес и у политологов, и у географов, и у демографов. Сначала дадим авторское определение качества жизни. Качество жизни - это степень удовлетворенности отдельного индивидуума уровнем своего благосостояния, в наибольшей степени отражающего его потребности и условия для их удовлетворения.

Говоря о построении индекса качества жизни россиян, нельзя не учитывать размеров нашей страны и значительной территориальной дифференциации по целому набору критериев - экономика, уровень развития социальной сферы, культурно-религиозные различия, климат и природные условия и т.д.[3]. В этой связи в первую очередь интерес представляет построение индекса качества жизни россиян в региональном разрезе - оценка качества жизни отдельных регионов в рамках единого методологического подхода .

В современной науке наиболее применимы два подхода к решению вопроса измерения качества жизни населения: объективный и субъективный. Наиболее распространены и используются объективные методики измерения качества жизни, представленные комбинацией различных статистических данных, а также наборы показателей, характеризующие различные стороны жизни (методики С.А. Айвазяна, Б.И. Герасимовой, В.В. Дробышевой и др.). Подход на основе субъективной оценки проводится на основе различного рода опросов населения, содержащих суждения людей относительно своей жизнедеятельности. Данный подход имеет существенные недостатки, связанные с трудностями правильных и точных формулировок вопросов . Вопросы регионального неравенства, дифференциация в доходах между регионами привлекают пристальное внимание ученых. Регулярные исследования неравенства доходов проводят Всероссийский центр уровня жизни и Независимый институт социального развития [8]. Если в западных странах более точным является субъективная оценка, основанная на различного рода опросах, то в условиях российской специфики считается наиболее приемлемым расчет индекса качества жизни на основе официальных статистических данных, так как опросы населения по поводу их удовлетворенностью жизнью требуют крупных финансовых затрат.

Изучив имеющийся в России опыт экономической и социальной типологии регионов страны, выявлено, что наиболее точная методика измерения индекса качества жизни основывается именно на объективном подходе, которая применима лишь к регионам страны [1].

В данной статье представлена авторская методика расчета интегрального индекса качества жизни применительно к районам Республики Бурятия. Автором были объединены показатели, наиболее характеризующие состояние качества жизни населения, в несколько разделов.

Социально-экономическое развитие

-

1. ВРП на душу населения.

-

2. Расходы консолидированного бюджета на социальную политику.

-

3. Инвестиции в основной капитал.

-

4. Доля заработной платы в структуре доходов населения.

Уровень материального благополучия

-

1. Удельный вес расходов на питание.

-

2. Оборот розничной торговли на душу населения.

-

3. Общая жилплощадь на одного жителя.

-

4. Удельный вес ветхого и аварийного жилья.

Демографическая ситуация

-

1. Продолжительность жизни.

-

2. Коэффициент младенческой смертности.

-

3. Коэффициент рождаемости.

-

4. Численность пенсионеров на 1000 человек населения.

Здравоохранение

-

1. Общая заболеваемость населения.

-

2. Заболеваемость онкологическими заболеваниями.

-

3. Заболеваемость системы кровообращения.

-

4. Коэффициент смертности.

Социальная стабильность

-

1 .Коэффициент разводимости.

-

2 .Численность населения с денежными доходами ниже величины ПМ.

-

3 .Доля скрытых доходов.

-

4 .Уровень фактического потребления домашних хозяйств.

Доходы населения

-

1. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

-

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

-

3. Средний размер назначенных месячных пенсий.

-

4. Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения).

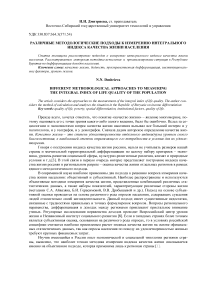

По каждому локальному показателю рассчитывается честный индекс, который представляет собой агрегирование двух относительных величин сравнения между I индикатором и аналогичным индикатором более высокого уровня. В данном случае сравнение осуществляется со средним значением показателя по районам Республики Бурятия и средним значением по субъектам Сибирского федерального округа. Количество частных индексов по каждому разделу соответствует числу используемых локальных показателей:

где I t – частный индекс локального показателя;

K ij – значение i-го показателя в j районе;

K r – среднее значение i-го показателя в Республике Бурятия;

K i – среднее значение i-го показателя в Сибирском федеральном округе.

К отрицательно направленным показателям используются обратные к ним величины, например коэффициент смертности. Поэтому формула принимает следующий вид:

I, = V(— * —), (2)

Полученные индексы объединяются в локальные индексы по каждому сформированному разделу с помощью средней геометрической величины:

m

Ij Д/Ii 1 Ii 2 Ii 3- Ii 4, где Ij – локальный индекс j-го раздела;

I i1 ∙I i2 ∙I i3 ∙ I i4 – произведение частных индексов m = 1…n.

Рассчитав локальные индексы по каждому разделу, определен интегральный индекс качества жизни для каждого района Республики Бурятия, который рассчитывается как средняя геометрическая из локальных индексов:

= . (4)

По значениям локальных индексов и индексу качества жизни определены средние значения, которые были приняты как норматив. Степень ранжированности районов республики представлена в таблице.

Таблица

Группы районов Республики Бурятия по интегральному показателю качества жизни населения

|

Группа |

Уровень интегрального показателя качества жизни |

Интервал значений |

|

Первая |

Районы с относительно высоким качеством жизни |

Выше 1,0 |

|

Вторая |

Районы с индексом выше среднего |

0,99-0,88 |

|

Третья |

Районы с индексом ниже среднего |

0,87-0,7 |

|

Четвертая |

Районы с относительно неблагоприятным качеством жизни |

Ниже 0,69 |

Данные расчеты, безусловно, специфичны и зависят от набора каждого блока показателей, состав которых может изменяться. Поэтому индекс качества жизни необходимо принимать и анализировать, учитывая факторы, влияющие на его значение.

В целях повышения качества жизни населения республики существуют проблемы, которые необходимо преодолевать, такие как:

-

1) недостаточная инвестиционная составляющая;

-

2) высокая безработица;

-

3) проблема с развитием агропромышленного комплекса республики;

-

4) высокая доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета республики;

-

5) происходит концентрация бедности в семьях с детьми;

-

6) все большее значение приобретает феномен «работающие бедные».

-

7) система адресной социальной помощи и налоговая система не направлены на помощь беднейшим слоям населения и вывод хотя бы части бедных семей на самообеспечение [3].

В качестве весового коэффициента к отношению среднедушевых доходов и величине прожиточного минимума предположительно можно было использовать показатель неравенства, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями стран – коэффициент Джини. Однако существенных изменений в расчетах он бы не дал.

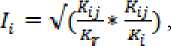

Данные статистики показывают, что коэффициент Джини в России резко вырос в 1990-е гг., но в последние годы, по данным Росстата, он стабилен: 0,421 – в 2010 г. и 0,411 – в 2011 г. Это свидетельствует о том, что власти заботятся о снижении уровня бедности, пытаясь успеть за инфляцией, поднимая пенсии, пособия и минимальные зарплаты. Однако проводимая государством социальная и экономическая политика крайне неэффективна [2].

В Республике Бурятия коэффициент Джини за анализируемый период минимального значения достиг в 2007 г. – 0, 398 (рис.1). Далее наблюдается стабильный рост, и в 2009 г. данный индекс достиг уровня 0,411. Дифференциация доходов населения Республики Бурятия является препятствием в развитии региона, в повышении уровня жизни населения и качества жизни, сокращении сбережений и внутреннего спроса, притока инвестиций.

Индекс Джини

Год

Рис. 1. Динамика индекса Джини в Республике Буряти д я в 2006-2010 гг. [6, 7]

i индекс Джини

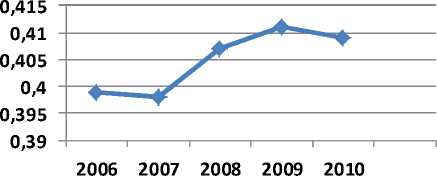

Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения (коэффициент фондов) также используется для оценки дифференциации доходов. В период 2006-2007 гг. данный показатель находился на одном уровне – 14,1, в 2008-2009 гг. произошло увеличение. Максимальной величины за анализируемый период в 15,5 раза он достиг в 2009 г. Снижение произошло в 2010 г. до уровня 15,2 (рис. 2).

коэффициент фондов

Рис. 2. Динамика коэффициента фондов в Республике Бурятия (коэффициент дифференциации доходов), в разах [6, 7]

Все вышеперечисленные проблемы требуют срочного государственного вмешательства в существующую систему распределения денежных доходов, разработки мер по устранению пространственной дифференциации, а также стратегий, направленных на снижение уровня бедности и повышения качества жизни населения.

Для решения поставленных задач необходимо обращать внимание в первую очередь на конкуренцию со стороны других регионов в привлечении стратегических и институциональных инвесторов, а также на конкуренцию за финансирование из федерального бюджета и необходимость привлечения молодого трудоспособного населения к экономической деятельности [5].