Размещение и трудоустройство эвакуированного населения на территории Ардатовского и Атяшевского районов Мордовской АССР в годы Великой Отечественной войны

Автор: Волосатов П.В., Суродькина А.Н.

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: К 80-летию Победы

Статья в выпуске: 2 (69) т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Опираясь на архивные данные и опубликованные источники по теме, авторы анализируют процессы размещения и трудоустройства на местах эвакуированных граждан на территории Ардатовского и Атяшевского районов Мордовской АССР.

Мордовская асср, эвакуация, эвакуационный пункт, колхоз, быт, сельское хозяйство, трудоустройство, население, великая отечественная война

Короткий адрес: https://sciup.org/147251558

IDR: 147251558 | УДК: 93/94 | DOI: 10.24412/2409-630X.069.021.202502.189-195

Текст научной статьи Размещение и трудоустройство эвакуированного населения на территории Ардатовского и Атяшевского районов Мордовской АССР в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война началась с вероломного нападения войск гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Несмотря на сопротивление, оказываемое войсками Рабоче-крестьянской Красной армии, неприятель перешел в активное наступление по всей линии фронта, и уже к концу лета – началу осени 1941 г. вермахт вышел на оперативный простор, поставив под угрозу важнейшие логистические центры Советского Союза, среди которых Москва и Ленинград.

Помимо выхода к жизненно важным для функционирования государства центрам сосредоточения промышленности, транспортной инфраструктуры, немецкие войска оккупировали весьма значимые тер- ритории для СССР – густонаселенные, с преобладанием плодородных земель, развитым аграрным компонентом и развитой промышленной базой. Потеря данных территорий сильно сказывалась на экономическом потенциале государства, что имело за собой негативное отражение в снижении обороноспособности Советского Союза. Чтобы решить данную проблему, правительство еще в самом начале войны решило запустить механизмы эвакуации промышленных объектов, сельскохозяйственных и человеческих ресурсов с территорий, которым грозила оккупация.

24 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР постановили создать Совет по эвакуации. Совет определил ответственными за проведение эвакуа- ционных мероприятий на местах председателей народных комиссариатов союзных и автономных республик, краев и областей.

Материалы и методы

Источниковой базой исследования стали документы, преимущественно хранящиеся в Центральном государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ), а также письмо, находящееся в краеведческом музее Ардатовского района. Среди документов ЦГА РМ были изучены фонды Президиума Верховного Совета Республики Мордовия, Управления милиции НКВД МАССР.

Проблема эвакуации на территорию Мордовской АССР исследовалась и на региональном уровне. В качестве источника была рассмотрена работа С. Б. Бирюковой, комплексно рассмотревшей проблему эвакуации на территорию Мордовской АССР [1].

В работе были использованы общенаучные и специальные научные методы, такие как историко-системный и проблемно-хронологический. Использование вышеперечисленных методов позволило провести анализ условий размещения и дальнейшего трудоустройства эвакуированных граждан на новом месте пребывания на территориях вышеуказанных районов Мордовской АССР.

Результаты исследования

Активно эвакуационные процессы на территории Мордовской АССР начались в начале июля 1941 г., когда на эвакуационные пункты стали прибывать первые составы с оккупированных противником территорий. 5 июля 1941 г. СНК СССР принял решение «О порядке эвакуации населения в военное время» [4, с. 112]. Согласно ему, пункт представлял собой логистический центр, предназначенный для приема эвакуированных граждан, их временного размещения, обеспечения их питанием, санитарного контроля и дальнейшего распределения по населенным пунктам и другим субъектам РСФСР. Пункты, как правило, располага- лись на крупных узловых железнодорожных станциях и речных пристанях, если эвакуация шла по водным путям сообщения. На территории Мордовии эвакуация с прифронтовых территорий происходила по железнодорожным путям. Эвакуационные пункты располагались на таких станциях, как Рузаевка, Ардатов, Атяшево, Красный Узел, Ковылкино. Крупнейшим из них был Рузаевский эвакуационный пункт, где дальнейшего распределения ждало большинство прибывших в республику граждан. Например, 15 июля в эвакуационный пункт в Ардатове прибыл очередной эшелон. Местными органами власти для встречи людей и транспортировки багажа были подготовлены 300 подвод и 4 автомашины, людей разместили в общежитиях педагогического училища, техникума механизации сельского хозяйства, школьных зданиях. Всего было занято 17 помещений1.

На территорию Атяшевского района Мордовской АССР, как и в остальные районы республики, с основных эвакопунктов отправлялось эвакуированное население. По данным Управления милиции Народного комиссариата внутренних дел МАССР, к 1942 г. на территорию вышеуказанного района было перемещено 1 769 чел. Также приводится возрастной состав:

взрослые – 837 чел.;

дети с родителями – 772 чел.;

дети без родителей – 160 чел.2

Большинство эвакуированных были из Белорусской ССР, однако многие из них не имели при себе удостоверения личности, поэтому информация о них бралась из метрических выписок.

Анализируя архивные данные, можно подробнее охарактеризовать национальный состав эвакуированных на территорию района, приводя конкретные примеры по некоторым населенным пунктам. Например, согласно «Списку граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы…», в Ушаковский сельский совет Атяшевского района по состоянию на июль 1941 г. национальный состав перемещенных граждан составляли русские, белорусы и евреи. Последние составляли если не большинство, то значительную часть из всех эвакуированных с территории Белорусской ССР. Это обусловливается исторически сложившимися местами компактного проживания евреев на территории, которая подверглась эвакуации в первый месяц войны.

Эвакуированные нередко испытывали трудности с размещением, питанием, санитарными потребностями [2, c. 129]. По прибытии на станцию Атяшево, где существовал эвакуационный пункт, люди ждали дальнейшего распределения, ютясь в помещениях пункта и домах местных жителей.

Имеются данные о специальностях прибывавших граждан. Самые многочисленные из них: техники, железнодорожники, строители, портные и счетоводы. Однако за невостребованостью некоторых специальностей и одновременно нехваткой рабочих рук в сельскохозяйственной отрасли большинство из них были направлены на работы в колхозы Атяшевского района, такие как «Путь Ильича» (с. Сабанчеево), «Искра» и «Ворошилов» Большеманадыш-ского сельского совета3. Например, эвакуированные из Львова польки Л. А. Валько и Ю. А. Сидорова, официантка и санитарка соответственно, были направлены на работу в колхоз «Путь Ильича»4.

Помимо работы в колхозах, эвакуированные занимались и иной трудовой деятельностью. Например, после эвакуации детей из Белорусской АССР на территорию Атяшевского района и создания детского дома на базе средней школы в с. Шейн-Майдан в августе 1941 г. в качестве воспитателей привлекались эвакуированные граждане. Все они в момент начала эваку- ации пребывали и работали в пионерском лагере «Городище» г. Минска5.

В Ардатовском районе Мордовской АССР ситуация по размещению и дальнейшему трудоустройству эвакуированного населения была в целом схожа с ситуацией во всей республике. Эвакуированные прибывали на станцию Ардатов, где был организован эвакуационный пункт, и оттуда уже распределялись по населенным пунктам района, направляясь в дальнейшем преимущественно на работы в колхозы и совхозы. Как и в остальных районах Мордовской АССР, эвакуированное население преследовал голод, материальная необеспеченность, проблемы с жильем [3, c. 126].

Проблема обеспечения питанием эвакуированных граждан остро стояла вплоть до 1944 г. Это можно подтвердить с помощью докладной записки, которая была отправлена председателем Ардатовского районого совета и секретарем Ардатовского районного комитета ВКП(б) на имя председателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР. В ней говорится о тяжелом положении эвакуированного населения, как взрослого – работающего на земле, так и детей, находящихся в детских домах района. По состоянию на 1944 г. в Ардатове и районе проживало около 500 семей. После ознакомления с запиской была проведена проверка на местах, по результатам которой были выявлены тяжелые условия проживания и трудовой деятельности граждан. Например, были проблемы с одеждой, особенно теплой. Существовали перебои с обеспечением питания в столовых взрослых и детей. Результатами проверки в плане обеспечения питанием стало требование об организации общественного питания с привлечением субпродуктов Ардатовского забойного пункта, которые также отгружались в Саранск для аналогичных целей6.

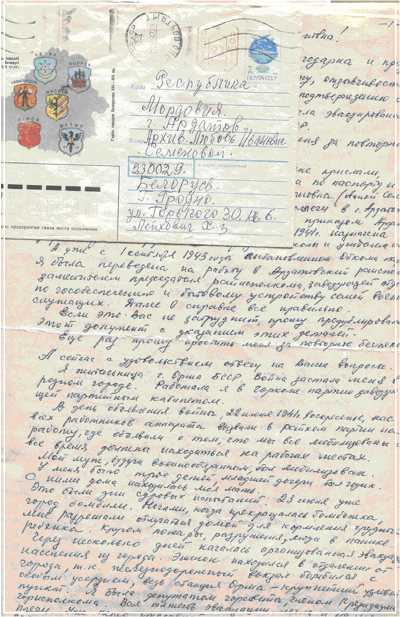

Важным источником, который дает представление о характере трудовой деятельности эвакуированных граждан в Ар-датовском районе на конкретном примере, является письмо из фонда Ардатовского краеведческого музея. Оно принадлежит уроженке г. Орша Белорусской АССР Хае Залмановне Лейхович, которая в конце июня 1941 г. была эвакуирована в Ардатов.

Из этого письма следует, что до войны и на момент ее начала Хая Залмановна работала в Оршанском горкоме ВКП(б). Во время эвакуации она была исполняющей обязанности начальника эшелона, который отправлялся в тыл из обстреливаемой Орши. По прибытии в Ардатов она стала директором местной средней школы. Бывший директор-мужчина был мобилизован в РККА. Помимо директорской работы, она была учителем истории, что совпадало с ее квалификацией, так как на родине она окончила исторический факультет. Х. З. Лейхо-вич пишет, что, помимо нее, штат учителей Ардатовской средней школы пополнялся другими эвакуированными учителями из Москвы, Ленинграда и Белорусской ССР.

В сентябре 1943 г. Хая Залмановна, или, как ее стали называть для упрощения произношения еврейского имени, Анна Соломоновна получила повышение – постановлением Мордовского обкома ВКП(б) она была переведена на работу в Ардатовский районный исполком на должность заместителя председателя. Она отвечала за государственное обеспечение и бытовое устройство семей военнослужащих.

Х. З. Лейхович писала: «Работать в этом отделе в то время было очень тяжело: голодные, раздетые женщины и дети. Другой день – обезумевшие женщины приносили голодного и больного опухшего ребенка в кабинет, ложили на стол и уходили…».

Работа в райисполкоме требовала стрес-соустойчивости и предполагала серьезную моральную нагрузку для сотрудников. У Х. З. Лейхович на руках был малолетний ребенок, и переживания за его дальнейшую судьбу сыграли свою роль в ее жизни. Че-

Рисунок. Письмо эвакуированной гражданки Х. З. Лейхович (из фонда Ардатовского краеведческого музея) /

Figure. Letter of the evacuated citizen

-

H. Z. Leikhovich (from the collection of the Ardatov Museum of Local Lore)

или фабрики, а имеющаяся в республике промышленность значительно уступала сельскохозяйственной отрасли в масштабах развития.

Особенно явно данная картина прослеживается в сравнении с другими республиками РСФСР в целом, где доля рабочих, занятых в промышленности, составляла около 40 %, а доля граждан, занятых в работе в государственных учреждениях, составляла 24 %7.

Что касается Мордовской АССР, то значимая часть эвакуированных граждан с оккупированных территорий представляла собой городскую интеллигенцию, рабочие кадры. Бόльшая часть из них направлялась на работу в колхозы и совхозы республики, хотя их рабочие специальности находились абсолютно в другой профессиональной плоскости. Некоторые эвакуированные не имели желания работать не по своей специальности; упоминаются случаи, когда граждане не выходили на работу по тем или иным причинам, которые они сообщали непосредственно представителям власти на местах временного пребывания в районах республики8.

Обсуждение и заключение

С июля 1941 по ноябрь 1941 г. в Мордовскую АССР прибыло почти 70 тыс. чел., эвакуированных с оккупированных территорий. Процесс эвакуации сопровождался рядом трудностей. Граждане, прибывающие на эвакуационные пункты, размещенные вдоль железной дороги, испытывали проблемы с размещением на местах, обеспечением продовольствием. Были трудные санитарно-эпидемологические условия: эвакуационные пункты создавались в стихийной обстановке, и далеко не всегда помещения удовлетворяли требованиям одномоментного пребывания большого количества людей.

Как в Ардатовском, так и в Атяшевском районе Мордовской АССР существовали проблемы с размещением и трудоустройством эвакуированного населения. На конкретных примерах видны проблемы голода, неудовлетворительной материальной обеспеченности, отсутствия работы по специальности в большинстве случаев и т. д.

До начала процессов реэвакуации на освобожденные территории СССР, а в некоторых случаях и до конца Великой Отечественной войны трудоспособное население из числа эвакуированных продолжало трудиться на земле Мордовии, ее фабриках и заводах, в школах и детских домах. Все это, несмотря на трудности в быту и работе, вносило значимый вклад в общий труд тыла республики, РСФСР и всей страны, носивший характер единения, приверженности одной цели – разгрому оккупанта, освобождению страны и Великой Победе.