Размышления о состоянии высшего образования в современной России

Автор: Будаев Виктор Дмитриевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

Дана критическая оценка состояния дел в высшем образовании в современной России. Показаны хаотичный характер и поспешность многих реформ последнего периода. Охарактеризовано их деструктивное влияние на организацию и содержание учебного процесса. Рассмотрены негативные последствия введения подушевого финансирования для качественного состава студентов. Заострено внимание на бюрократизации работы органов управления образованием. Сформулированы некоторые предложения, направленные на изменение ситуации в высшей школе.

Высшее образование, педагогическое образование, математика

Короткий адрес: https://sciup.org/148321089

IDR: 148321089 | УДК: 378.1 | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.07.P.40

Текст научной статьи Размышления о состоянии высшего образования в современной России

ности. Лучше плохая стабильность, чем постоянные изменения правил игры.

Естественно поставить следующий вопрос: насколько удачны ныне действующие стандарты? Остановимся на новом стандарте 3++, поскольку нам довелось участвовать в разработке примерной основной образовательной программы по направлению «Педагогическое образование», профиль «Математическое образование» по стандарту 3++.

Начнем с того, что в этом стандарте требуется не менее шестидесяти кредитов уделить практике, поскольку вся программа бакалавриата рассчитана на 240 кредитов (по 60 на каждый из четырех курсов). Получается, что фактически один год из четырех студенты (впрочем, извините, термина «студенты» теперь нет, есть «обучающиеся») должны проводить на практике. Таким образом, вместо пяти лет, которые мы имели на подготовку специалиста, остается фактически три. Есть ограничения на количество часов в неделю, на соотношение между аудиторной и самостоятельной работой, на процент лекционных часов. Они плохо согласуются друг с другом: большое количество кредитов на практику вынуждает оставлять в каждом семестре минимальное количество учебных недель, из-за этого получается «перебор» количества часов в неделю. Уменьшаешь количество часов на те или иные дисциплины (что само по себе безобразие) – и при этом почему-то не уменьшается трудоемкость (как приводить ее к требуемым показателям, так до конца и не понятно). Плюс ко всему обязательной стала модульная структура учебного плана, а количество кредитов в каждом модуле должно быть кратно трем. Приходится искусственно объединять в модули традиционные математические дисциплины, менять их объем, подгоняя под требуемые показатели. Наконец, появились некоторые обязательные дисциплины, которых раньше не было («Экономические основы образования», «Риторика», «Инфокоммуникаци-онные технологии», «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» и т.д.).

Результат не радует. Скажем, предметная подготовка по сравнению с программами подготовки специалистов уменьшилась, по самым скромным подсчетам, в два раза. А ведь ни для кого не секрет, что уровень подготовки выпускников школ за последние десяти- летия, мягко говоря, упал. В этих условиях предметную подготовку следовало бы усиливать, мы же вынуждены ее неуклонно сокращать. К чему приводит такая политика в области математического образования, хорошо демонстрируют результаты проведенного осенью 2017 года в стране пробного исследования уровня компетентности учителей математики. Полученные данные можно охарактеризовать коротко: катастрофа уже разразилась!

И, пожалуй, самое неприятное во всей этой ситуации состоит вот в чем: нам приходится врать. Необходимость хоть как-то сохранить предметную подготовку в более-менее приличном объеме заставила нас выдать за практику дисциплины, которые назывались практикумами: Практикум по решению задач, Практикум по решению задач повышенной сложности, Практикум по решению методических задач...

Есть и другие примеры вынужденного вранья. Так, одно из требований стандарта заключается в том, что дисциплины по выбору должны составлять не менее 40% общего объема дисциплин. Обязательные дисциплины, типа истории, философии, физкультуры, иностранного языка, по определению не могут быть отнесены к дисциплинам по выбору. Реально дисциплинами по выбору можно назвать только предметные. Но как допустить, чтобы, например, курсы алгебры, геометрии или математического анализа стали вариативными? В итоге приходится прибегать к обходному маневру: многие математические дисциплины объявляем дисциплинами по выбору и к каждой из них придумываем второе название (должен же быть выбор!). В итоге студенты (извините, обучающиеся) будут выбирать между «Основами математической логики» и «Элементами математической логики», между «Историей математики» и «Математикой в историческом развитии». Кому и зачем необходимо такое вранье? Во всяком случае, не преподавателям и не студентам...

Еще одно слегка замаскированное вранье порождено печально знаменитым подушевым финансированием. Вузы вынуждены всеми правдами и неправдами сохранять контингент, поскольку каждый отчисленный обучающийся – это уменьшение финансирования и, соответственно, количества ставок. Ради сохранения контингента введена такая уродливая форма, как условный перевод. Обучающегося (не режет вам слух этот термин?), не сдавшего летнюю сессию, не отчисляют, а условно переводят на следующий курс до 20 сентября (плюс-минус несколько дней). Затем, если он к этому времени не закрыл сессию, срок его условного перевода продляют до конца декабря. И только в начале нового года, после новогодних каникул (а значит, после того как сведения о контингенте отправляются в Минобрнауки и Росстат) можно осторожно ставить вопрос об отчислении нескольких человек. Заметим также, что отчисление после зимней сессии вообще не производится, поэтому, не сдав зимнюю сессию, можно спокойно ничего не делать и благополучно числиться обучающимся до следующего нового года...

Кроме условного перевода, есть еще один «замечательный» способ сохранения контингента: академический отпуск. Всего несколько лет назад студент (тогда он еще назывался студентом) мог уйти в академический отпуск исключительно по медицинским показаниям либо по серьезным семейным обстоятельствам (подкрепленным некими документами). Теперь ничего этого не надо. Достаточно заявления обучающегося – и год академического отпуска обеспечен. Более того, брать академический отпуск можно сколько угодно раз. То есть в принципе человек может поступить в университет, пробездельничать до зимней сессии, а за-

Досмотр выпускников школ перед ЕГЭ. Вам нравится?

тем брать один за другим академические отпуска. Таким образом, можно сколь угодно долго числиться обучающимся (и даже занимать место в общежитии), практически ни единого дня не проучившись в университете.

Любимая фраза чиновников от образования: раз много отчисляете, значит, плохо учите. Но давайте посмотрим на ситуацию трезво. Абитуриент приходит к нам на факультет со своими баллами единого государственного экзамена. Насколько они отражают истинный уровень его знаний – неизвестно. Сплошь и рядом оказывается, что человек с высокими баллами единого госэкзамена по математике не имеет элементарной математической культуры. Однако проверить истинный уровень его подготовки мы не можем ввиду отсутствия не только вступительных экзаменов, но и даже собеседования. Неизвестно, насколько мотивированным пришел к нам тот или иной абитуриент. Кто-то оказался на факультете математики педагогического вуза потому, что действительно любит математику и хочет посвятить себя профессии учителя математики. Есть и такие, кто попал к нам случайно, просто потому, что не прошел по конкурсу на какое-то особо популярное направление. Начинается учебный год, и вот тут-то этот случайный первокурсник вдруг видит, что математика – это слишком сложно и он не осилит учебу на факультете. В результате либо он сам пишет заявление с просьбой об отчислении, либо мы должны были бы его отчислить после зимней сессии. Что происходит дальше – смотрите в предыдущих абзацах. Уговариваем взять «академ», попробовать напрячься и поучиться еще... Думаю, не надо объяснять, какой «воспитательный» эффект имеет такая ситуация. Если можно, ничего не делая, неопределенно долго числиться студентом (то есть обучающимся), то зачем напрягаться? В итоге даже многие толковые ребята, пришедшие действительно за знаниями, постепенно расхолаживаются и опускаются до уровня троечников. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что даже в этой ситуации находятся студенты, продолжающие честно и добросовестно учиться и получать знания. Более того, их даже больше, чем могло бы быть при нынешнем положении вещей.

Остановлюсь на еще одном явлении: засилии бюрократического бумаготворческого подхода в руководстве высшим образованием. Вскоре, в конце 2018 – начале 2019 года, нашему вузу предстоит пройти очередную аккредитацию. Не будет преувеличением сказать, что уже год (если не больше) университет «стоит на ушах». Объем документации, которую необходимо подготовить к аккредитации, практически необозрим, а жесткость требований к ее оформлению не поддается никакому разумному объяснению. Самое главное: проверке подлежит не качество подготовки выпускников, а правильность и полнота оформления документации. Малейшая неточность может послужить поводом к самым жестким санкциям вплоть до закрытия образовательной программы. Уже при прохождении предыдущей аккредитации (начало 2013 года) нам казалось странным, что во всем огромном университете только две студенческие группы писали проверочную работу (по одной дисциплине каждая из них). Уже тогда мы были удивлены: неужели на основе такой мизерной информации можно сделать вывод о качестве подготовки обучающихся? За прошедшие пять-шесть лет ситуация только усугубилась. Такое ощущение, что важен не уровень подготовки обучающихся, а наше умение подготовки гор документации. Вспоминается анекдотичная фраза, которая, кстати, была впервые высказана великим ученым-физиком Вильгельмом Освальдом: «В университете все было бы прекрасно, если б не было студентов». Только теперь эта фраза звучит не как шутка, а как приговор…

Почему и как сложилась такая ситуация? Не потому ли, что в Рособрнадзоре правят бал люди, ничего не понимающие в высшем образовании, зато прекрасно разбирающиеся в бумаготворчестве? Кстати, и в действующих ныне госстандартах тоже нелегко найти хоть какое-то упоминание о том, что вуз должен давать в первую очередь знания.

Посмотрите внимательно перечень компетенций в стандарте педагогического образования. Там можно найти все что угодно, кроме необходимости знать предметную область (вернее, упоминания об этом имеются, но как бы вскользь и ненавязчиво). Бумаготворчество полностью вытеснило нормальный учебный процесс. Преподаватели завалены составлением гор документации. Не побоюсь сказать, что такая политика Минобрнауки,, и особенно Рособрнадзора, граничит с вредительством.

Можно долго продолжать разговор о проблемах высшего образования, но для краткости необходимо подвести некоторые итоги. Мы предлагаем внести следующие изменения в этой сфере.

-

1. Объявить мораторий как минимум на пять лет на какие-либо изменения и на разработку новых государственных образовательных стандартов.

-

2. Отменить подушевое финансирование и вернуться к финансированию вузов на основе показателей приема.

-

3. Коренным образом изменить работу Рособрнадзора, направив ее на оценку уровня подготовки выпускников вуза и отменив 99% требуемой сейчас документации.

-

4. Дать преподавателю спокойно заниматься преподаванием и научной работой, освободив его от необходимости непрерывной подготовки бумаг, количество которых нарастает немыслимыми темпами.

-

5. Сделать так (увы, пока непонятно, как именно), чтобы люди, вершащие судьбы высшей школы, понимали, что цель образования – дать качественное образование (простите за тавтологию), а не плодить горы бессмысленных бумаг.

Автор сознательно опустил такую, например, животрепещущую тему, как ЕГЭ. Разговор об этом мог бы вылиться в нескончаемый поток слов.

Возможно, читатель спросит: почему в данной статье отсутствует список литературы? Неужели автор считает, что никто никогда ничего не писал на тему судеб нашего высшего образования? Ответ прост: в сети Интернет можно найти огромное количество прекрасных статей, обзоров, интервью. Но вот в «официальных», бумажных СМИ таких работ что-то не видно... Можно, конечно, задаться вопросом «Почему?», но это увело бы нас далеко от темы обсуждения...

Мы далеки от мысли, что своей статьей можем каким-либо образом повлиять на дальнейшие судьбы высшего образования. Но, как говорится, под лежачий камень вода не течет. О проблемах нужно хотя бы пытаться говорить, и, может быть, когда-нибудь создастся критическая масса выступлений, которая наконец-то приведет к неким положительным сдвигам.

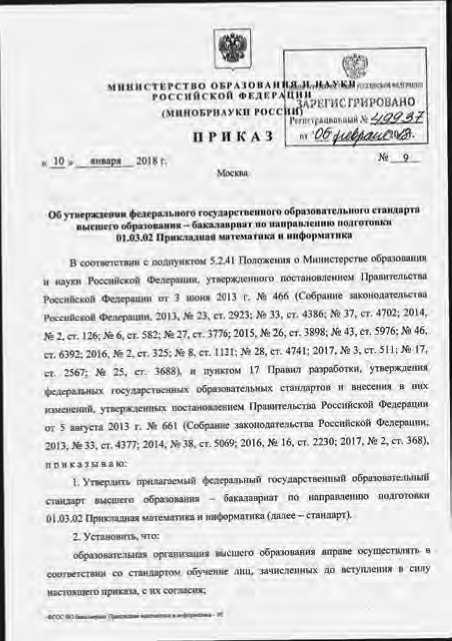

РОССИЙСКОЙФЕДКРЛ (МИНОБРНАУКИ РОСС

“длИГИСГРИМШАНО ^rir >р«66Ш4.4 4^^5Z

Об утверждении федерального государственного образовательно!о стандарта ' высшего обришванна - бакалавра*i по направлению подготовки

01.03.02 Прикладная математика и информатика

В соответствии с подпунктом 52.41 Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 Г. М 466 (Собрание законодательства Российской фелераиим. 2013. № 23. Ct. 2923; № 33. ст- 4336; № 37. ст. 4702; 2014. № 2. ст. 126; 26 6, ст. 582; № 27. ст. 3776; 2015.36 26, ст. 3398; Л 43. ст. 3976: № 46. ст. 6392; 2016. №2. ст. 325; № 8. ст. 1121: № 28. ст. 4741:2017.76 3. ст. 511:36 17, ст 2567; Nt 25, ст 3688), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных юсуларственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание «кономтельства Российской Федерации. 2013, № 33. ст. 4377; 2014. 7* 38, ст. 5069; 2016. № 16. ст. 2230; 2017, № 2, ст. 368). приказываю:

I Утвердить прилагаемый федеральный государственный обратовагс.1Ы1ЫЙ стандарт высшего образования бакалавриат по направлению аидгогомн 01.03.02 Прикладная математика н информатика (далее - стандарт).

2. Установить, что:

образовательная организация высшего образования вправе осуществлять в соответствии со стандартом обучение лиц. «численных до вступления в силу настоящего приказа, с ИХ согласия;

ПРИКАЗ

10 1» января 2018 Г.