Размышления о валентности

Автор: Лннгрен Леннарт

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 3 (180), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье используется семантический граф - узлы, объединенные стрелками, - для представления валентностных отношений, причем не только между словами, как принято считать, а между всеми видами языковых знаков, включая флексионные морфемы, супрасегментные знаки (интонацию, порядок слов) и даже полностью имплицитные знаки. Не все знаки занимают узлы в семантическом графе. Некоторые знаки опустошенные, лишние, например предлог от во фразе зависеть от чего-либо. Важным инструментом для установления статуса каждого знака является графический изоморфизм двух эквивалентных структур. В плане означающего один знак может быть инкорпорирован в другой знак. Этот факт обозначается угловыми скобками, например: тель, богач. Каждый знак рассматривается как атомарная единица. Семантически слово читатель не составлено из морфем чита- и -тель; два знака читать и читатель занимают разные узлы в графе. Особое внимание обращается на валентностную рамку глагола. Некоторые производные структуры рассматриваются как результат расширения рамки: превращения сирконстантов в актанты. Еще двум областям уделено внимание: процессу субстантивации и межъязыковому изоморфизму.

Валентность, семантический граф, языковой знак, инкорпорация

Короткий адрес: https://sciup.org/147226437

IDR: 147226437 | УДК: 81’37 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.310

Текст научной статьи Размышления о валентности

Во второй половине прошлого века, особенно в 60-х и 70-х годах, наблюдался большой интерес к формализации семантических отношений. На Западе было кратковременное процветание генеративной семантики (см. [5]). Среди славянских лингвистов ведущей стала модель Смысл О Текст (МСТ), подробно изложенная в монографии И. А. Мельчука [2]. Используемый в настоящей статье метод представления имеет общие черты с МСТ, которая послужила отправной точкой для наших размышлений. Но есть и большие различия между двумя подходами. МСТ содержит ряд уровней, в том числе уровень семантического представления. В нем используется свободный граф, состоящий из узлов и объединяющих их стрелок (дуг). В узлах помещены чисто смысловые единицы, лишенные «физического» облика. Мы используем похожее формальное семантическое представление. Однако односторонних семантических единиц (сем) мы не признаем; считаем, что поиски семантических примитивов (см. [6]) оказались тщетными. Поэтому «наши» узлы заняты двухсторонними единицами – языковыми знаками разных типов.

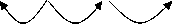

В модели МСТ семантические и синтаксические структуры нелинейные; линейные цепочки начинаются только с морфологического уровня. Однако фонемные языковые знаки образуют линейные структуры, на которых удобно отображать семантические соотношения в виде стрелок. Супрасегментные и имплицитные знаки линейными, конечно, не являются, но им можно назначить условное место в цепочке. Например,

знак, инкорпорация языковой знак INV (инверсия) можно поставить в конце цепочки: лет пять INV.

При нашем подходе основным стержнем в языке признается семантическая зависимость. Она пронизывает все двухсторонние структуры, от отдельных слов до текстов. Таким образом, семантическая зависимость стирает барьер между синтаксисом и морфологией, а также между синтагматикой и парадигматикой. Вместо многочисленных уровней МСТ оперируем лишь двумя: односторонним (звуковым) и двухсторонним (уровнем языковых знаков), причем для семантического анализа существенен только второй из них.

ПРЕДИКАТНЫЕ VS ПРЕДМЕТНЫЕ ЗНАКИ

Под валентностью здесь подразумевается способность языкового знака подчинять себе другой знак отношением семантической зависимости. Валентностью обладают только некоторые знаки; их назовем предикатными. Знаки, лишенные данной способности, назовем предметными. В паре рост : растение первый член является предикатным, второй – предметным. Предикаты обозначают ситуации (факты) в широком смысле, включая свойства, состояния, процессы, события, действия, отношения. Предметные знаки обозначают именно предметы, тоже в очень широком смысле. Сюда относятся не только физические явления, включая вещества, совокупности и места, но и точки и отрезки во времени, геометрические фигуры и т. п.

Традиционно валентность приписывается только знаменательным лексемам, прежде всего глаголам. Мы данное свойство понимаем

более широко: семантической зависимостью связаны любые языковые знаки. Рассмотрим, однако, сначала знаки на уровне слова. Их соотношение с частями речи выглядит так: предикатными являются глаголы, прилагательные, наречия, числительные, предлоги и союзы. Предметными являются междометия и местоимение кто (с дериватами). Среди прочих местоимений и среди существительных представлены слова обоих типов, но только предметными являются имена собственные.

Ниже увидим, что знаки иногда не реализуют свой семантический потенциал, то есть не обозначают ни фактов, ни предметов. Они могут в известных контекстах оказаться «опустошенными» или «лишними».

Существительные, выполняющие функцию предиката, преимущественно производные, образованы от слов другой части речи. Но непроизводных существительных тоже немало: многие из них семантически соотнесены с другими предикатами. Здесь можно назвать слово страх , сопоставимое с глаголом бо ять ся , слово цена , сопоставимое с глаголом стоить , и специальный случай цвет , сопоставимый с гипонимами-прилагательными красный , си ний и т. п. Чужие слова могут иметь такую соотнесенность со словами языка-источника, например сис тема , струк тура (ср. строй , строение ). Иногда есть морфологическая соотнесенность с русским глаголом, который, однако, надо считать вторичным по отношению к отвлеченному существительному, например подвиг – подвизаться , анализ – анализиро вать , флирт – флиртовать .

Кстати, предикат рост не всегда синонимичен глаголу рас ти ; ср. Рост маль чика – ровно метр . Данный предикат здесь обозначает не процесс, а свойство (меру). Зато существительное вес всегда синонимично мотивирующему его глаголу весить ; оба слова обозначают меру.

Некоторые слова, прежде всего начало и конец , могут быть восприняты в обеих категориях, хотя разграничение функций не всегда очевидно; ср., с одной стороны, однозначно предикатное от ветствен ность за начало войны и, с другой – в кон це улицы , где обозначено место. Пространственный контекст предполагает перспективу наблюдателя. Без такого условия употребляются слова сере дина и часть .

Как предикаты трактуем, в частности, единицы измерения; к разным категориям относим литр (мо ло ка) и кусок (дерева). Предикатными считаем также названия метеорологических процессов типа дождь, ветер, буря. К предметным относим обозначения распространяющихся физических явлений, например свет, звук, мол ния, гром. Но надо признать, что расстояние невелико до таких предикатов, как сияние, звон и грохот. Эти сложные, почти пограничные случаи надо отличать от явной двусмысленности таких слов, как мир, роман и цель (последнее, например, в словосочетании цель поездки). Ср. также двусмысленность шведских слов färg («цвет» vs «краска»), sång («пение» vs «песня») и växt («рост» vs «растение»).

Молодежь , несомненно, предметное слово, как и детвора . Детство тоже предметное слово; оно обозначает период жизни ( его детство ≈ его первые годы ). Слово молодость часто употребляется так же, как детство , но есть и предикатное употребление: Он завидует моей мо - ло дости .

Слова типа брат , друг , жена , самка , детеныш , конечно, предметные, но вызывают представление об отношениях между существами (в том числе о родстве). Ср. также слова типа сосед , граница , которые вызывают представление о пространственном отношении. Иногда такие отношения имеют названия: дружба , сосед ство .

Многие производные существительные расщеплены на предикатное и (вторичное) предметное значения, например богат ство , руко вод ство , изобре тение , ранение , остановка , парковка . Ср., например, до полной остановки авто буса и на остановке автобуса .

Дихотомия предикатный / предметный распространяется и на сложные слова. Например, снегопад является предикатным, а сходный по морфемному составу водопад – предметным. Кроме того, как уже отмечено, эти понятия применимы не только к уровню слова. В существительном снегопад морфема снег представляет собой предмет, подчиненный предикату падать . В обстоятельстве вечером окончание творительного падежа является предикатом, синонимичным предлогу в в словосочетании в этот вечер . В указании Здесь не курят окончание глагола обозначает неопределенное лицо, значит, является предметным. Инверсия (супрасегментный знак) во фразе лет пять – одноместный предикат, синонимичный слову приблизи тель но . В предложении Что делаешь? вопросительная интонация обозначает акт речи ( Я спра шиваю тебя …).

ХОЗЯЕВА И АКТАНТЫ

Как уже было сказано, валентностью обладают только предикаты. По отношению к непосредственно подчиненным знакам предикат можно назвать хозяином. Подчиненный знак называется актантом. Актант заполняет одну из валентностных позиций хозяина. Совокупность таких позиций при некотором предикате называется актантной рамкой. Предикаты могут находиться в независимой или зависимой позиции; в последнем случае сами являются актантами. Предметные знаки всегда находятся в зависимой позиции, то есть являются актантами.

В синтаксисе различаем ингерентные и реляционные категории: части речи и члены предложения. Аналогичным образом можем к ингерентной семантической категории относить предикаты и предметы, а к реляционной (ролевой) - хозяев и актанты. Ниже, однако, будем чаще вместо термина «хозяин» употреблять термин «предикат», ведь хозяин всегда является предикатом.

Нередко словообразовательная структура слова – индикатор актуальных валентностных отношений. Так, соль является актантом предиката солить , а расти - предикатом, подчиняющим себе актант растение . Предметное слово краска обозначает третий (кто/что/ чем ) из актантов предиката кра сить . Но картина может быть гораздо сложнее. Слово весы , словообразовательно соотносимое с глаголом весить , является актантом имплицитного предиката использо - вать . Помимо инструмента весы , этот предикат имеет еще два актанта, а именно агенс, то есть производитель действия исполь зовать , и цель, выраженный глаголом взвешивать .

Нет предикатов, полностью лишенных актантов, но актантные позиции могут быть синтаксически незаполненными и даже незаполнимыми. В предложении Дождь идет предикат дождь имеет три актанта: синтаксически нереализуемый первый актант (что? - вода , точнее, капли воды ) и реализуемые актанты откуда? и куда? ( из этого облака , на нашу палатку ). Как известно, в других языках данный процесс более типично выражается глаголом с формальным подлежащим ( il pleut , es regnet ) или без него (ит. piove , чешск. prší ), но и здесь позиция первого актанта обычно незаполнима, если речь не идет о другом веществе, чем вода; ср. шв. askregn «оседание пепла».

Не совсем ясно максимальное число разных (не сочиненных) актантов при одном предикате, но в следующем примере их, без сомнения, четыре: Она переставила вазу со стола на окно. Перемещение допускает еще и актант перлатив (путь), например идти по улице ; Они послали его домой через Белоруссию . Число актантов может увеличиваться за счет уточнения или редупликации, например: Он поехал в Москву - Он поехал к тете в Москву ; Я знаю только, что он очень умный - О нем я знаю только, что он очень умный. Как редупликацию можно, пожалуй, также рассматривать значение взаимности: Он переписывается с другом .

В более абстрактном плане можно соотнести актантные рамки еще одним способом. Можно считать, что стативная «локализация», например на столе; утром, в динамическом контексте расщепляется на «отправную точку» и «цель»: со стола на окно; с утра до вечера. Аналогичным образом стативный «объект» может расщепляться на «материал» и «результат», например: превратить воду в вино, по строить дом из камня. Объект стативных ситуаций локализации или посессивности может расщепляться на два объек- та в результате замены, например поменять дом на квартиру.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ГРАФ

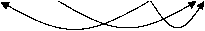

Валентностную структуру удобно показать при помощи семантического графа, где узлы объединены стрелками, идущими от предиката к непосредственно подчиненному актанту. Такой граф в состоянии показать структуры разных уровней: слова, словосочетания, предложения и тексты. Приведем пример, а именно граф, представляющий словосочетание открытие Америки Колумбом :

открытие Америки Колу м бом

Этот граф содержит только три узла. Но граф, представляющий соответствующее предложение, уже более сложный:

Колумб открыл[PRET] Америку[.FS]

Добавлены два предиката, оба в квадрат -ных скобках. Такие скобки используются для наглядного обозначения флексионных морфем и супрасегментных знаков в том случае, когда они имеют узловой статус (об этом понятии см. ниже). Морфемный предикат [PRET] соотносит событие открыть с супрасегментным предикатом акта речи, на письме представленным знаком препинания, точкой (для большей наглядности добавлены буквы FS, full stop). Данный предикат имеет три актанта («я говорю тебе, что Х»), из которых синтактически реализуется только объектный. Заполнять эти позиции могут разные знаки; например, при эмфатическом варианте Америку открыл Колумб стрелка объекта направлена на Колумб . Предикат акта речи обслуживает не только категорию времени, но и другие знаки с дейктической функцией. Например, он заполняет вторую актантную позицию предикатов теперь и прошлый .

Вторым актантом морфемного предиката времени может быть другая точка отсчета, чем акт речи. Так обстоит дело в придаточном предложении и причастном обороте, например открывший Америку Колумб .

В дальнейшем изложении два рассмотренных выше предиката уже не будут учтены. Поэтому наш следующий пример, Утром шел дождь , представлен простым графом:

ympoM[INS] (шел) дождь.

Двухместный предикат [INS] соотносит процесс дождь с отрезком времени утро .

Глагол идти в приведенном примере заключен в скобки (обыкновенные), так как он не занимает узла в графе. Такую единицу называем неузловой.

Неузловой статус особенно характерен для флексионных морфем. Типичными примерами являются падежные окончания подлежащего и дополнения. В предложении Он курит окончание - ит имеет двойственную функцию: узловую (настоящее время, с расщеплением на узуаль-ность и актуальность) и неузловую (согласование с подлежащим). В словосочетании открытие Колумбом Америки неузловыми являются не только окончания, но и деривационный суффикс в слове открытие .

В приведенном примере неузловыми морфемами являются указание лица при форме шел и указание падежа при форме дождь . В графе неузловые единицы на уровне слова заключаем в скобки, а на уровне морфемы оставляем без обозначения.

К неузловому знаку в принципе неприменимо противопоставление предикат / предмет. У знаменательных слов узловая функция первичная и часто единственно возможная, поэтому в случае неузлового употребления принято говорить о делексикализации; это касается, например, глагола вести в примере Ведут войну (≈ Воюют ). Об опустошенности таких слов свидетельствует тот факт, что их выбор – специфика каждого языка; ср. задать вопрос , англ. ask a question , шв. stäl-la en fråga , исп. hacer una pregunta . Дихотомия узловой / неузловой лежит в основе каламбура Я пользуюсь успехом у женщин, но я им не пользуюсь .

Правда, существует хотя бы один русский глагол с исключительно неузловой функцией, а именно оказать ( помощь , влияние). Возможна также номинализация: оказание помощи . При глаголах нанести ( удар , визит ) и подвергать ( критике ) неузловая функция преобладает (но ср. нанести покрытие , подвергать опасности - здесь глагол узловой). Исключительно неузловая функция присуща также союзу что .

Местоимение что всегда узловое, но в предикатном значении сочетается с неузловым глаголом. Ср. двусмысленность следующего вопроса: Что ты делаешь? - Корзину ; Что ты делаешь? -Курю . Во втором диалоге глагол делать неузловой.

Идентификация в структуре неузловых знаков позволяет сохранить важный принцип: изоморфизм представлений языковых структур. Так, изоморфными графами представлены члены таких пар, как люблю – я люблю , влияет – оказывает влияние , красный платок - платок красного цвета , Он любит спорт – Он любитель спорта . В каждой паре более длинная конструкция содержит неузловой знак: окончание -ю , глагол оказывать , непроизводное существительное цвет и производное существительное любитель .

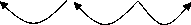

Существует и обратное явление: поетулиро-вание имплицитных узловых знаков. Иногда это единственный возможный способ, иногда есть альтернативные решения. Например, словосочетание автор книги можно анализировать двумя способами (имплицитность обозначается кавычками):

автор книги «написать» автор книги [GEN]

Значит, можно ввести имплицитный предикат «написать» или сделать флексионную морфему узловой. Принят следующий принцип: в первую очередь помещаем значения в имеющиеся эксплицитные сегменты, и только при отсутствии таких сегментов постулируем имплицитные знаки. Но надо отдавать себе отчет в том, что признание родительного в словосочетании автор книги узловым знаком приведет к повышению семантической расплывчатости данного падежа (подробное описание валентностных свойств падежей см. в [3]). Ядро узлового родительного – это значения посессивности и партитивности, например машина отца и кусок хлеба , причем с последним значением граничит неузловой родительный актанта, подчиненного количественному предикату, например литр молока , шесть яиц .

В словосочетании автор книги , а также в кон-версивном словосочетании картина Репина гипероним родительного - «создать». Могут реализоваться другие значения, например «лечить»: врач президента , «использовать»: орудие труда , «где/ когда/как долго»: место встречи , день приезда , мину та мол ча ния .

В предложении Знаешь сына Ивана? именное словосочетание двусмысленное. В нем осуществляется посессивная или предикативная связь ([AGR] – согласование по падежу):

. . сын а Ивана[GEN]? .. сына Ив а на[AGR]?

В связочном предложении День их приезда – среда слово день неузловой, лишний; ср. Они приедут в среду . Но словосочетания цель визита , причина провала ведут себя по-другому. Если их таким же образом преобразуем в предложения, ср. Цель визита - консультации и Причина провала – неопытность , слова цель и причина уже не актанты, а хозяева, причем две их актантные позиции заполнены. Родительный теряет статус предиката.

ИНКОРПОРАЦИЯ

Ни один знак не может быть частью другого знака. Все знаки атомарны; сложных знаков нет. Другое дело, что в пределах слова означающее одного узлового знака может находиться внутри означающего другого узлового знака; это явление называем инкорпорацией и обозначаем угловыми скобками. Например, инкорпорация глагола чи-тать в производное существительное читатель обозначается следующим образом: <чита>тель. Слово читатель как языковой знак не содержит знак читать; эти два знака занимают разные узлы, связанные отношением валентности. Чи-татель - это первый актант (агенс) предиката читать. Таким же образом слово ноша занимает вторую актантную позицию предиката носить.

Определить значение таких знаков легко. Сложнее бывает со словом-предикатом. В глаголе <суш>ить инкорпорирован предикат сухой . Значение глагола - «делать»; ср. толкование «делать сухим». Значение глагола <сол>ить , где инкорпорирован предметный знак соль, - «прибавлять». После выноса инкорпорированного знака в отдельный узел в узле слова остается «выхолощенное» значение. В случае глаголов – это, как мы видим, своего рода гиперонимы. То же касается и отвлеченных существительных; ср. бессонница с гиперонимом расстройство. В словосочетании состояние невесомости семантически дублирован гипероним состоя ние ; значит, или главное слово, или определение можно заключить в скобки. Родительный здесь неузловой.

Производные наречия и прилагательные имеют выхолощенное значение другого типа. В наречие <дом>а инкорпорирован знак дом (в отличие от словоформы дома ). Это наречие обозначает локализацию; ср. англ. at home . Такое же значение нередко имеют прилагательные; ср. лесная тропинка , вечерняя прогулка. Конверсив-ное отношение выражает, например соленая вода , спальный вагон . Но возможны и другие значения: «изготовить» ( золотое кольцо ), «использовать» ( посудомоечная машина ). Нужное значение устанавливается при помощи трансформ с более эксплицитными предикатами, например тро пин ка в лесу, вода с солью, кольцо из золота , машина для мытья посуды .

Производные слова могут быть лишены инкорпорации. Например, свежий и его синтаксический дериват свежесть - синонимы, по -этому занимают в графе один и тот же узел. Подобные пары образуют получить - получение , быстрый – быстро . Существуют, кроме того, редкие синонимические пары, в которых не изменяется синтаксическая рамка, например боль - ной – болеть .

В словосочетании производитель действия в главное слово не инкорпорирован глагол производить , так как он здесь неузловой, в отличие, например, от того же мотивирующего глагола в словосочетании < производи>тель товара .

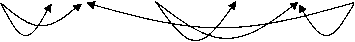

Может быть инкорпорирован более чем один сегмент; ср. <тело><храни>тель. Здесь представлены три узла: тело (объект), хранить (действие) и телохранитель (агенс). Последнее слово в семантическом графе представлено отрезком, находящимся вне инкорпорации; именно к этому отрезку направлена стрелка агенса. Если инкорпорацией охвачена вся основа, единственным сегментом, находящимся вне инкорпорации, является окончание, в том числе и нулевое:

<тело><храни>тель <рыбо><лов>-0

Возможна повторная инкорпорация, то есть инкорпорация внутри инкорпорации. Так обстоит дело с предикатным словом ме тал лургия , где второй актант ( ме талл ) инкорпорирован в первый ( металлург):

<<металл>ург>ия

В приведенных выше примерах суффиксы неузловые. Но существуют и узловые суффиксы (для более подробного описания см. раздел «Узловые форманты» в [4]). Они часто сами по себе семантически неопределенные, но их значение можно установить по контексту, например: <труб><ач>-0 (-ач- = «играть»), <пыль><н>ая дорога ( -н- = «много»). Графы выглядят так:

<труб><ач> - 0 <пыль><н>ая дор о га

Но некоторые узловые суффиксы имеют вполне определенное значение. Сюда относятся суффиксы, при помощи которых образуются сравнительная и превосходная степени прилагательных. Они тоже выделяются угловыми (не квадратными) скобками:

Он богач<е> меня.

Эти суффиксы, а также их аналитические соответствия более , наи более , са мый выхолащивают значение прилагательных; ср. непротиворечивость предложения Он бедный, но богаче меня . Если речь идет об измеряемых качествах, то для данного значения есть специальные названия: рост , возраст , вес , величина , глубина , толщина. Но слово богатство , например, такого значения не имеет. Названия шкал встречаются и в других конструкциях, ср. река шириной в двадцать метров . В шведском языке в подобных контекстах употребляются прилагательные: en tre centimeter lang nal «игла длиной в три сантиметра».

При помощи инкорпорации можно также трактовать многозначность: распадение одного слова на две лексемы. Покажем это на трех примерах. Первый пример – упомянутое уже производное существительное изобретение. Как синтаксический дериват, то есть с предикатным значением, слово передается без инкорпорации. Во вторичном, предметном, значении существительное занимает вторую актантную позицию инкорпорированного предиката изоб-рести: <изобрет>ение. Ср. также уже упомянутую пару шведских слов vaxt («рост») и

Второй пример – непроизводное слово груша , которое, как известно, может обозначать фрукт или «дерево, приносящее этот плод». Обе лексемы предметные. В отсутствии эксплицитного предиката приходится постулировать имплицитный: «приносить».

Третий пример, слово фонетика , опреде-ляется так: 1. Изучение звукового строя; 2. Сам этот строй. Значит, данное слово распадается на две предикатные лексемы, гиперонимами которых являются «изучение» и «строй» соответственно.

Вот как могут быть представлены предметное изообретение , груша в значении «грушевое дерево» и фонетика в значении «изучение звукового строя»:

<изобрет>ение <груш>а «приносить»

<фонетик>а

А вот еще один пример из испанского языка: двусмысленное слово

sangría

, образованное от

sangre

(«кровь»), в значении «кровоиспускание» имеет неузловой суффикс -

t

-

(

В некоторых случаях допускаем упрощение применения инкорпорации. Так, в примере Он еДет Домой наречие оставляем без указания инкорпорации, хотя по аналогии с представлением Он едет (в) Москву наречие должно было бы иметь неузловой статус: Он едет (<Дом>ой). В словосочетании колокольный звон есть только один предикат: звон ; ср. звон колокола и Колокол звонит . Прилагательное занимает только один узел (предметный), и поэтому существительное, от которого оно образовано, не выделяется. Так же поступаем с примерами типа <внутри>партийные конфликты ; ср.: конфликты внутри партии . В такую позицию могут попасть и местоимения адъективного склонения: в словосочетании наш ухоД притяжательное местоимение соответствует личному в предложении Мы ушли . Покажем разницу между позицией предиката и позицией предмета:

«мы» наш дом наш уход

Наш дом имеет такую же структуру, как <пап>ин дом , с той только разницей, что название владельца не инкорпорированно, а имплицитно.

ВАЛЕНТНОСТНАЯ РАМКА ГЛАГОЛА

Самый мощный и эксплицитный носитель валентности – это, несомненно, глагол. Среди синтаксически подчиненных конституэнтов традиционно различают сильно и слабо управляемые. Вторые иногда называют сирконстантами (или детерминантами). Ими обозначаются место, время, причина, условие и т. п. Такие компоненты вводятся в синтаксическую структуру посредством дополнительного предиката, который обычно по отношению к глаголу выполняет роль хозяина.

Очень богатой рамкой обладают переходные глаголы перемещения. Кроме агенса и объекта есть, как уже было отмечено выше, три актанта, обозначающие точки в пути: аблатив, ал-латив, перлатив (ср. чешск. odkud / kam / kudy ). Ю. Д. Апресян утверждает, что глагол перевозить имеет не менее семи актантных мест, одно из которых занимает «инструмент / средство» (например, на поезде ) [1: 20]. Как альтернативное решение, предпочитаемое здесь, можно рассматривать предлог на как экспонент самостоятельного предиката «использовать». Это значит, что фраза на поезде является сирконстантом. Семантически глагол перевозить выполняет функцию третьего актанта («цель») предлога на .

Точное определение актантной рамки глагола и ее разграничение от сирконстантов – не всегда легкая задача. Среди синтаксических конституэнтов особенно многофункциональна предложная фраза. Рассмотрим, как она себя ведет в разных контекстах и чем обусловлен ее статус.

Бесспорные актанты видим в конструкциях типа верить в Бога , думать о покупке , надеяться на успех . Выполнены два условия: опустошенность предлога и обязательность заполнения позиции. Предлоги неузловые.

Статус актанта обеспечен, если выполнено только второе из названных условий. Но для того, чтобы неопустошенный предлог можно было признать неузловым, он должен быть предсказуемым, неинформативным. Предлог пространственного значения может сохранять первичное значение ориентации ( сидеть на диване , поДлезть поД Диван ) или употребляться конвенционально ( хранить вещи на чердаке ).

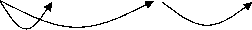

Правда, если глагол имеет явно опустошенный характер, на него можно перенести неузловой статус, например: Книга (находится, лежит) на полке . Кроме этого случая, узловой статус предлога актуален еще в двух. Первый случай – это непредсказуемый предлог при сохранении статуса актанта, например жить под Москвой , положить поДушку поД Диван . Второй случай видим в примере проснуться на Диване , где предложная фраза является сирконстантом; предикат на прикрепляет событие к месту. Покажем соответствующие представления:

Он живет п о д Москвой.

Он проснулся на диване.

сходную с приведенным выше преобразованием построить - застроить :

Он жил там год[АСС]. Он <про>жил там год.

Надо признать, что первый граф допускает «ошибку»: требуемая предикатом жить предметность актанта выполняется только опосредованно. По поводу второго графа отметим, что не важно, предсказуем предлог или нет. Вместо пространственного могут быть реализованы другие значения: проснуться на рассвете , пере - возить уголь на поезде , умереть от голода .

Глаголы восприятия видеть и слышать имеют только два актанта, но допускают сирконстанты со значением направления, например видеть из окна ворону и слышать из подвала грохот . Но конфигурации разные: предлог из в первом примере является хозяином глагола видеть , во втором – существительного грохот . Второй пример явно восходит к конструкции без номинализации и без направленности предлога: слышать, как в подвале что-то грохочет . В соответствующей позиции глагол видеть допускает только предлог без направленности: видеть на крыше ворону. Эту конструкцию вряд ли можно считать производной, хотя существует слабо эквивалентное видеть, что на крыше - ворона . Кстати, при глаголе видеть могут совмещаться оба типа сирконстанта, как показывает следующий граф:

Из окна он видел на крыше ворону.

Очевидна производность глагола застроить, который, несомненно, мотивирован более простым глаголом построить. Ср. следующие конструкции:

На пустырях построены д ом а.

Пустыри <за>строены домами.

В актантную рамку глагола застроить втянуто «место». Конструкции, однако, не эквивалентны. Прямому дополнению глагола застроить присуще значение «полного охвата» (≈ «весь»). Экспонентом данного одноместного предиката здесь признается префикс за -.

Оставим предложные фразы и рассмотрим некоторые другие распространения. Функцию предикатов сирконстантов могут иметь флексионные морфемы. Значение «как долго» часто выражено узловым винительным падежом. В следующей паре видим трансформацию,

Пердуративный способ действия глагола прожить влечет за собой расширение актантной рамки. Значение предиката <про> близко к прилагательному целый или - при множественном числе существительного – наречию подряд .

Легко познаваемые сирконстанты находим у глаголов перемещения, а именно конституэнты, которые не входят в хорошо известную актантную рамку:

Он вернулся (<стар>иком)[ТК8].

Он пришел попрощаться[INF] (с) нами.

Здесь представлены значения «когда» и «чтобы / цель» соответственно. Ср. изоморфные конструкции: Когда он вернулся, он был уже ста - риком ; Целью его прихода было попрощаться с нами .

Не все обязательные конституэнты являются актантами, среди них есть и хозяева глагола. Речь идет о наречиях хорошо , плохо и об отрицании. Ср: чувствовать себя плохо ; Мне хорошо работается ; Мне нездоровится .

Как было отмечено по поводу предиката дождь, актантные позиции могут часто быть нереализованными или нереализуемыми. Тот факт, что возможно употребление переходного глагола без своего дополнения, например Он читает , не значит, что данный предикат стал одноместным. Глагол найти трехместный, несмотря на то, что третий актант можно опустить: найти ключи (на тумбочке). В предложении Он использовал стамеску отсутствие упоминания цели синтаксически вполне нормально, но семантическая неполнота, скорее всего, устранена в контексте. Цель также регулярно названа в конструкциях, где предикат «использовать» выражен не глаголом, а, например, предлогом: стрелять из ружья , окончанием: бить кнутом , орудие труда , суффиксом: отвертка , огнетушитель или прилагательным: снегоуборочная машина.

СУБСТАНТИВАЦИЯ

Обычно субстантивация изменяемых слов понимается как результат замены парадигмы исходного слова на парадигму существительного, например приемная врача . Мы здесь расширим данное понятие, включая также случаи сохранения парадигмы, например Из них пришли только пять .

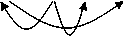

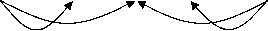

В рамках принятой здесь системы представления это изменение трактуется как образование существительного от предиката другой части речи - прилагательного, местоимения или числительного. Существительное занимает позицию актанта. Вот как выглядят графы приведенных примеров:

<<прием>н>ая врача

(Из) них пришли <пять>-0.

Анализ первого примера соответствует толкованию «комната, где врач принимает (пациентов)». Граф второго примера показывает, что пять имеет два актанта. Предлог из здесь неузловой, в отличие от примера Из остальных пришли только рабочие .

Во многих конструкциях роль второго актанта выполняет фраза с предлогом из . Но есть еще одна возможность – беспредложный родительный. Он появляется в двух случаях; оба касаются числительных.

Первый случай – это название даты. Первое мая можно крайне эксплицитно переформулировать так: «первое число из чисел месяца мая». В следующем графе добавлено определение прошлого года как иллюстрация различной функции двух появлений родительного падежа («а.р.» = акт речи):

<перв>ое мая прошлого «а.р.» roga[GEN]

Ср. этимологию таких названий, как четверг , September .

Второй случай касается количественных числительных. Сравните конструкции три машины и Машин – три . Различие в форме существительного объясняется тем, что в первой конструкции форма единственного числа заполняет позицию первого актанта, а во второй конструкции форма множественного числа заполняет позицию второго актанта числительного. Реализация второго актанта в форме родительного падежа без предлога осуществляется только в рамках предложения и только с препозицией существительного. Если реализуются оба актанта в одной структуре, второй актант принимает нормальную, описанную выше форму: семь шведов из десяти .

Субстантивации может подвергаться прилагательное больной , например < Больн>ые стонали . Но в расширенной конструкции Больные гриппом стонали инкорпорация отсутствует. Это объясняется тем, что добавление предиката грипп сделало его гипероним больной лишним, то есть неузловым. А в слове диабетик , произведенном от слова диабет , названного гиперонима вообще нет. Покажем графы двух последних примеров:

Больные гриппом стонали. <диабет> и к

МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИЗОМОРФИЗМ

Семантическая эквивалентность подтверждается изоморфизмом графов. Этот «тест» применим и между языками. Начнем с того, что сравним прозрачное слово с непрозрачным заимствованным синонимом, например языкознание и лингвистика . Усмотрение инкорпорации сегмента лингв предполагает, разумеется, некоторое знакомство с языком-источником, в данном случае латинским.

Русское слово открывалка (вариант: открывашка) и финское avain «ключ» (от avata «открывать») отличаются высоким, но не полным, изоморфизмом. Их различает семантическое наполнение одного узла: действие открывать направлено на объект банка , а действие avata - на объекты типа ovi «дверь», lukko «замок». Ключи, правда, используются не только для отмыкания, но и для замыкания, но морфемная структура финского слова намекает на то, что первая функция важнее.

Проанализируем, наконец, известное изречение из Нового Завета , Матф. 22:21. Приведем его в греческом оригинале и в переводах на латинский, русский и шведский языки (с опущением частиц):

Апоботе ... та Kа^Gаpо^ Kafoapi ка1 та той 0еои тф

Θεῷ.

Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo.

.отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

…given… kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.

Бросается в глаза, что в латинском варианте вместо глагола используется узловой дательный. Подобный прием возможен и в русском языке; на самом деле, первая часть данной цитаты часто передается именно так: Кесарю кесарево (или Кесарево кесарю ). Это максимально сжатое выражение.

Другое различие касается значения «принадлежать». Здесь греческий и латинский варианты используют узловой родительный, русский – притяжательное прилагательное, а шведский – глагол tillhora . Актант данного предиката выражен или местоимением (указательным в греческом, относительным в латинском и шведском), или – в русском – при помощи субстантивации прилагательного.

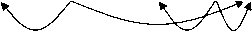

Полный изоморфизм графов покажем на примере двух структурно отдаленных друг от друга переводов, а именно шведского и русского (последний в «сжатом» варианте; оба с одинаковым порядком актантов):

Given kejsaren vad kejsaren tillhör.

Кесарю[DAT] <<кесар>ев>о.

Разумеется, сходный анализ получает и продолжение цитаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Та разновидность исследований, о которой здесь шла речь, уже давно не привлекает лингвистов. Насколько известно, не было пред -принято других попыток пересмотра модели Смысл О Текст в избранном нами направлении.

Вполне оправданно возражение, что чисто валентностное описание слабо отражает многие важные аспекты языка, например фразеологизмы, актуальное членение предложения, референтность существительных и роль пресуппозиций. Но такой крайне комплексный объект, как человеческий язык, требует многостороннего подхода. Космос мы научились наблюдать через весь электромагнитный спектр. Таким же образом язык надо изучать, применяя все доступные нам орудия. Именно к созданию такого орудия автор настоящей статьи стремился здесь и в ряде предыдущих работ, более ранние из которых, естественно, теперь в известной степени неактуальны.

THOUGHTS ON VALENCY

This paper employs semantic network – nodes united by dependency arrows – to represent valency relations. These relations obtain not only between words, as is generally held, but between all kinds of linguistic signs, including flexional morphemes, suprasegmen-tal signs expressed by intonation and word order and also totally implicit signs. Not all signs occupy nodes in the network; certain signs are empty or superfluous, for instance the preposition

on

in the phrase

depend (on) something

. An important tool to establish the status of each sign is graphic isomorphy holding between representations of equivalent structures. On the expression plane, signs may be incorporated into other signs. This is indicated by means of angular brackets, for example

Список литературы Размышления о валентности

- Апресян Ю. Д. О толковом словаре управления и сочетаемости русского глагола // Словарь. Грамматика. Текст. М.: Институт русского языка РАН, 1996. С. 13-43.

- Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей Смысл О Текст. М.: Наука, 1974. 314 с.

- Лённгрен Л. Русские падежи сквозь призму валентности // Poljamyj Vestnik. Norwegian Journal of Slavic Studies. 2013. Vol. 16. P. 1-22.

- Лённгрен Л. Морфологическая производность // Poljarnyj Vestnik. Norwegian Journal of Slavic Studies. 2018. Vol. 21. P. 56-73.

- Lakoff G. Instrumental Adverbs and the Concept ofDeep Structure // Foundations of Language. 1968. Vol. 4. No 1. P. 4-29.

- Wierzbicka A. Semantic Primitives. Frankfurt am Main, Athäneum, 1972. 235 p.