Разнообразие и общность клинико-патопсихологических проявлений аутизма и шизофрении в детском возрасте

Автор: Никитина Светлана Геннадьевна, Коваль-Зайцев Алексей Анатольевич, Балакирева Елена Евгеньевна, Шушпанова Ольга Владимировна, Блинова Татьяна Евгеньевн, Куликов Антон Владиславович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 2 (115), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Несмотря на многолетнее изучение эндогенной психической патологии в детско-подростковом возрасте, у специалистов, работающих в сфере охраны ментального здоровья подрастающего поколения, остается до конца не выясненным ряд вопросов, связанных как с дифференциальной диагностикой часто встречающихся нозологий, так и с выработкой и реализацией дальнейших маршрутов сопровождения и абилитации пациентов. Ранняя полипрофессиональная диагностика больных, лечение и психологопсихотерапевтическая коррекция значительно улучшают прогноз заболевания и, как следствие, качество жизни пациентов и их родственников. В силу этого особую значимость представляет уточнение клиникопсихопатологических характеристик и патопсихологических особенностей больных с целью формирования правомерного представления о степени нарушения каждой из выделенных ментальных сфер и возможностях когнитивного и социального функционирования данной категории пациентов. По результатам научного поиска предполагается создание патопсихологических профилей больных с разными формами течения аутизма и шизофрении в детском возрасте для более точной диагностики клинически схожих состояний и прогнозирования индивидуальных возможностей реабилитации для каждого больного. Цель: разработать клиникопсихопатологические, патопсихологические подходы к диагностике расстройств аутистического спектра и шизофрении в детском возрасте. Материал и методы. В выборку исследования включено 115 пациентов в возрасте от 3 до 15 лет (средний возраст 6,5 года) с диагнозами по МКБ-10: «Детский аутизм» (F84.02), «Шизофрения, детский тип» (F20.8xx3) [5]. Пациенты обследованы клинико-психопатологическим, клиникодинамическим, клинико-катамнестическим, патопсихологическим методами. Полученные результаты сопоставлялись с нормативной базой данных, включающей данные психологического обследования здоровых детей и подростков. Результаты. Исходя из клинико-психопатологических и патопсихологических позиций выделены и описаны профили четырех видов когнитивного дизонтогенеза: искаженного, дефицитарного, дефицитарно-прогредиентного с постепенным нарастанием дефекта, регрессивно-дефектирующего. Наряду с решением задачи полипрофессиональной дифференциальной диагностики, данный подход активизирует понимание и создание наиболее эффективного маршрута абилитации пациентов.

Аутизм, шизофрения, клинико-психопатологическая и патопсихологическая диагностика, когнитивный дизонтогенез, патопсихологический профиль, психологообразовательный тест

Короткий адрес: https://sciup.org/142236295

IDR: 142236295 | УДК: 616.896:616.895.82:616-079.4:616-003.96-053,465х3/х15, | DOI: 10.26617/1810-3111-2022-2(115)-16-24

Текст научной статьи Разнообразие и общность клинико-патопсихологических проявлений аутизма и шизофрении в детском возрасте

Больные с проявлениями аутизма и шизофрении в детском возрасте составляют значительную часть когорты пациентов, обращающихся за помощью к специалистам в сфере психического здоровья. Известно, что ранняя диагностика состояния, лечение и коррекционные занятия значительно улучшают прогноз заболевания и, как следствие, качество жизни пациентов и их родственников [1, 2]. Существующий запрос родите- лей данных пациентов охватывает не только постановку точного диагноза, но и рекомендации по дальнейшему сопровождению и реабилитации детей с аномалиями развития. В этой связи представляется необходимым уточнение клинических и патопсихологических особенностей больных с целью формирования представления о степени нарушения каждой из выделенных ментальных сфер и возможностях когнитивного и социального функционирования данных пациентов [3, 4].

В соответствии с результатами научного поиска предполагается определение патопсихологических профилей больных с различными формами течения аутизма и шизофрении в детском возрасте для более точной диагностики клинически схожих состояний и прогнозирования индивидуальных возможностей реабилитации для каждого больного.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать клинико-психопатологические, патопсихологические подходы к диагностике расстройств аутистического спектра и шизофрении в детском возрасте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена в отделе детской психиатрии (и.о. зав. отделом ‒ в.н.с., к.м.н. Е.Е. Балаки- рева) ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (директор ‒ проф. Т.П. Клюшник).

В исследовательскую выборку вошло 115 пациентов в возрасте 3–15 лет (средний возраст составил 6,5 года).

Критерии включения: в соответствии с установленными по МКБ-10 диагнозами: «Детский аутизм» (F84.02), «Шизофрения, детский тип» (F20.8xx3») [5]. Критерии невключения: другие формы аутизма; сопутствующее тяжелое органическое поражение ЦНС; верифицированные генетические заболевания, включающие аутистический синдром. Сроки катамнестического наблюдения варьировались от 1,5 до 3 лет. Родители пациентов подписывали информированное согласие на участие детей в исследовании.

Таблица 1. Социально-демографические показатели выборки обследованных пациентов с расстройствами аутистического спектра и шизофренией в детском возрасте

|

Показатель |

Нозология заболевания |

|||||||

|

Дезинтегратив-ный аутизм (n=19) |

Инфантильный психоз (n=43) |

Приступообразнопрогредиентная шизофрения (n=15) |

Злокачественная шизофрения (n=48) |

|||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Мужской пол |

4 |

21 |

37 |

86 |

8 |

53,3 |

25 |

66 |

|

Женский пол |

15 |

79 |

6 |

14 |

7 |

46,6 |

13 |

34 |

|

Дошкольный возраст |

13 |

68,4 |

27 |

62,8 |

0 |

0 |

4 |

10,5 |

|

Младший школьный возраст |

6 |

31,6 |

15 |

34,9 |

12 |

80 |

30 |

62,5 |

|

Старший школьный возраст |

0 |

0 |

1 |

2,3 |

3 |

20 |

4 |

7 |

|

Массовое обучение (ДДУ или школа) |

9 |

47 |

0 |

0 |

2 |

13,3 |

0 |

0 |

|

Специализированное обучение для детей с ОВЗ (ДДУ или школа) |

8 |

42 |

33 |

76,5 |

13 |

86,6 |

23 |

60 |

Основные методы исследования: клиникопсихопатологический, клинико-динамический, клинико-катамнестический, патопсихологический.

Для выполнения поставленных задач нами был сформирован специальный диагностический комплекс тестирования на основе методик, использованных в ходе обследования больных всех групп. В процессе патопсихологического обследования пациентов, которое учитывало возрастную периодизацию (пациенты от 3 лет) и прочие особенности испытуемых (уровень психического состояния, степень прогредиентности процессуального заболевания, проявление ретардации психологического развития), применялись следующие методики: Psychoeducational Profile ‒ РЕР (Психологообразовательный тест) [6], предоставляющий возможность оценить уровень когнитивного развития ребенка с аномальным развитием, начиная с раннего возраста; патопсихологические методики, в том числе разработанные и в отделе медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ и ориентированные на оценку процессов мышления, восприя- тия и особенностей моторики (социальной перцепции) [3, 4, 7]. Две методики (Фигуры Липер и Идентификация формы) были использованы для оценки предметно-содержательного и операционного компонентов зрительного восприятия. Оценку предметно-содержательного и операционного компонентов мышления выполняли по четырём методикам: Пересечение классов, Сравнение понятий, Конструирование объекта, Малая предметная классификация [8]. Методика Рисунок себя применялась для оценки особенностей мелкой моторики в комплексе с субтестами по PEP. Оценка социальной перцепции была произведена по трем методикам: Распознавание эмоционально-выразительных движений (поз и жестов), Международная система аффективных картин (IAPS), Распознавание ложных убеждений (тест Салли и Энн) [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Оценку результатов выполнения Психологообразовательного теста и патопсихологических методик проводили пропорционально набранным баллам в рамках каждой из выделенных сфер.

В случае выполнения ребенком предлагаемых заданий результаты трактовались как положительные и впоследствии входили в комплексную оценку. Если ребенок не выполнял предлагаемое задание, то результаты трактовались как отрицательные. Получение отрицательного результата могло свидетельствовать о вариативности развития: С одной стороны, ребенок мог опережать возрастную норму (результаты по PEP), с другой ‒ отставать от неё. Также ребенок мог демонстрировать усложненный диссоциированный вариант развития, который сочетает в себе два основных элемента: отставание и опережение.

Так как когнитивно-диагностическая методика PEP позволяет определять уровень развития ребенка и особенности его познавательных процессов, можно было выявить (в случае наличия такой возможности) патопсихологический профиль, констатацию которого осуществляли путем сопоставления с данными других применявшихся патопсихологических методик. Итоговая комплексная оценка, полученная в результате выполнения диагностического комплекса в целом, являлась основанием для разделения всех обследованных больных на четыре группы с различными уровнями когнитивного развития [4, 7]. Необходимо подчеркнуть, что у всех больных детей присутствовал общий критерий, заключающийся в отставании, но разной степени выраженности, по сфере мелкой моторики как по PEP, так и по методике Рисунок себя. В то же время выполнение субтестов по остальным сферам PEP и указанных патопсихологических методик различалось. Варианты когнитивного развития были представлены диссоциированным сочетанием нормативного и опережающего развития с элементами отставания (первая группа); диссоциированным отставанием от нормативного развития по некоторым сферам (вторая группа); грубым отставанием от нормативного развития по всем сферам (третья группа); диссоциированным развитием в ремиссии и прогредиентностью дефекта по ряду сфер на протяжении приступа (четвертая группа) [1].

На основании проведенного анализа результатов, полученных при обследовании испытуемых пациентов четырех описанных групп, каждую из них мы отнесли к определенным видам дизонто-генеза: искаженному, дефицитарному, дефици-тарно-прогредиентному с постепенным нарастанием дефекта, регрессивно-дефектирующему [1, 7, 10, 11].

Детский дезинтегративный аутизм (ДДА)

Клиническая характеристика.

У больных с данной формой детского аутизма в клинической картине отмечалось преобладание сенсорных аномалий над кататонической симптоматикой, обусловленных дизонтогенетически- ми нарушениями. Манифестация диссоциации сенсорной сферы приходилась на возраст от 6 месяцев до 1,5 лет, когда больные демонстрировали сочетание повышенной и пониженной чувствительности к ряду раздражителей. На фоне происходящих изменений в течение первых 2 лет жизни нарастали аутистические проявления в виде отрешения от окружающего, трудностей контакта, отсутствия интереса к сверстникам, задержки в речевом развитии. С 2-3 лет к состоянию присоединялись стертые кататонические нарушения, характеризующиеся гипердинамией, преходящим гипертонусом в верхних и нижних конечностях, атетозоподобными движениями пальцев рук, гримасами и проявлениями негативизма. Смягчение состояния, как правило, наблюдалось с 3,5-4 лет, когда ослабевали кататонические и сенсорные феномены, возобновлялось становление речи, появлялся активный познавательный интерес [1, 2].

На фоне лечения выраженность признаков аутизма смягчалась (с 35-39 до 25-30 баллов по шкале CARS) [12]. Кататоническая симптоматика фактически редуцировалась (с 10-16 баллов до 38 баллов по шкале BFCRS) [13]. По шкале общей оценки социального функционирования отмечалось улучшение показателей до 60-51 баллов, хотя и сопровождалось сложностью включения в учебный процесс, чрезмерной отвлекаемостью, быстрым нарастанием астении, пресыщением интеллектуальной деятельностью, сужением интересов и их сверхценностью, трудностями формирования стойких дружеских связей и понимания ряда социальных ситуаций, недостаточной сфор-мированностью навыков [14].

Патопсихологический профиль

Согласно патопсихологическому обследованию, в основном опирающемуся на объективные данные клинико-психологического анализа, у обследуемых пациентов с ДДА обнаружен искаженный вид когнитивного дизонтогенеза. Помимо того, выявлены асинхронное развитие, негрубая дезинтеграция когнитивных представлений и вербальной сферы при достаточно высоком уровне их развития. Предметно-содержательный компонент зрительного восприятия был сформирован в соответствии с возрастом, в то время как операционный компонент зрительного восприятия характеризовался незначительным отставанием от возрастной нормы. Также отмечалось своеобразие развития всех компонентов мышления. Имели место удовлетворительная деятельность мелкой и крупной моторики, достаточное развитие мотивационной сферы. Однако встречались асинхрония в развитии зрительно-двигательной координации и отставание от возрастной нормы в развитии эмпатии и социальной перцепции [1].

Инфантильный психоз (ИП)

Клиническая характеристика

Данная группа больных детским аутизмом отличалась доминированием в клинической картине кататонического синдрома. Манифестация заболевания происходила на втором году жизни с появления аутистических явлений в виде отрешенности от окружающего, приостановки в овладении речью, склонности к монотонной активности и стереотипному поведению. Постепенно нарастало кататоническое возбуждение с импульсивностью, негативизмом, преходящим повышением мышечного тонуса, элементами стереотипных движений. К 3,5-4 годам на фоне ослабления кататонической симптоматики возобновлялось развитие речи, сопровождаемое аффективными колебаниями и психопатоподобными нарушениями. Появлялась познавательная активность, но ограниченная в виду быстрой истощаемости, неустойчивости внимания, персистенции гипердинамических нарушений. Основные навыки формировались либо частично, либо с задержкой [1, 2]. На фоне терапии и реабилитации выраженность аутизма смягчалась (с 40-45 до 30-35 баллов по шкале CARS) [12]. Кататонические нарушения в значительной степени купировались (с 15-24 до 10-13 баллов по BFCRS) [13]. По шкале оценки социального функционирования больные набирали от 50 до 41 балла, что соответствовало нарастающему когнитивному дефициту, инфантильности, специфическому выбору интересов, нарушениям и тугоподвижности внимания, эмоциональному уплощению, эгоцентричности, нарушениям эмпатии, стремлению к ограничению круга даже близких контактов, отсутствию расположенности к общению с другими детьми [14].

Патопсихологический профиль

По результатам патопсихологического обследования у детей с ИП обнаруживаются искаженный и дефицитарный виды когнитивного дизон-тогенеза. На этом этапе наличие того или иного вида когнитивного дизонтегенеза в большинстве случаев связано не только с длительностью заболевания, но и с возрастом выявления заболевания и коэффициентом интеллекта в целом. Встречается диаметрально противоположная динамика вида когнитивного дизонтогенеза как в ту, так и другую сторону. Прежде всего мы связываем это с ранним выявлением патологического процесса и своевременной адекватной терапией. У больных с ИП наблюдается выраженная диссоциация когнитивного развития. В ряде случаев развитие отдельных сфер может приближаться к нормативному, но наряду с отставанием в других сферах. Также обнаруживаются особенности когнитивного функционирования пациентов с ИП, которые проявляются в выраженной дезинте- грации когнитивных представлений и вербальной сферы. Вместе с тем большинство обследованных пациентов продемонстрировали нормативное развитие по предметно-содержательному и операционному компонентам зрительного восприятия. Одновременно с этим для них характерно отставание по уровню развития мелкой и крупной моторики, всех компонентов мышления, зрительнодвигательной координации. В частности выявлено существенное отставание от возрастной нормы в развитии эмпатии и социальной перцепции. Также зачастую наблюдается непонимание истинного смысла происходящих социальных ситуаций, что говорит о дефицитарном развитии «социального интеллекта» [1].

Злокачественная шизофрения (ЗШ)

Клиническая характеристика

Злокачественное течение шизофрении в детском возрасте выражается в стремительном нарастании грубой кататонической и регрессивной симптоматики. Формирующийся дефект отличается значительной глубиной поражения и высоким темпом нарастания по сравнению с другими формами шизофрении. Заболевание манифестировало до 3-летнего возраста с началом в виде кататонического синдрома с гипер- и гипокинетическими явлениями, нарушениями сна и аппетита (пищевая избирательность). С течением времени нарастала нажитая аутистическая симптоматика в виде трудностей установления и поддержания контактов, отказа от использования речи, отрешенности от окружающего. Болезненный процесс сопровождался потерей сформированных навыков: речи, ходьбы, опрятности и самообслуживания. Позже, к 3-4 годам, в клинической картине отмечались психопатоподобные явления в виде агрессии к окружающим, аутоагрессии и проявлении патологии влечений. Речь не восстанавливалась. Обучение ключевым навыкам было ограничено в связи с формированием глубокого олигофреноподобного дефекта [15]. На фоне терапии и реабилитации выраженность аутизма смягчалась незначительно (с 45 до 40 баллов по шкале CARS) [12]. Кататонические нарушения были широко представлены и не имели тенденции к смягчению (35 баллов и более по BFCRS) [13]. По шкале оценки социального функционирования состояние больных соответствовало диапазону от 20 баллов и менее (сильно и очень сильно выраженные нарушения во всех познавательных сферах): глубокий когнитивный дефект, отсутствие речевых навыков и реакции на обращение, отстранённость от социальных контактов, эмоциональная монотонность, неспособность самостоятельного обслуживания, агрессивные целенаправленные поступки или хаотичная нецеленаправленная агрессия и аутоагрессия [14].

Патопсихологический профиль

Патопсихологическое обследование пациентов с диагнозом «Шизофрения, детский тип» (F20.8xx3) выявило регрессивно-дефектирующий вид когнитивного дизонтогенеза, характеризующийся грубым отставанием в сравнении с другими описанными профилями. Помимо дефицита развития предметно-содержательного компонента зрительного восприятия, специфичность когнитивных функций проявляется и выраженным отставанием в развитии операционного компонента восприятия. Характерны дефицитарность развития мышления, задержка в развитии моторных функций, отставание от возрастной нормы с дезинтеграцией формирования чувства эмпатии и социальной перцепции. Значительная задержка развития «социального интеллекта» служит причиной искаженно-ошибочного понимания большинства «тонкостей» социальных событий [1].

Приступообразно-прогредиентная шизофрения (ПпШ)

Клиническая характеристика.

Течение данного заболевания отличалось возникновением полиморфных приступов с ремиссиями низкого качества и нарастанием негативной симптоматики после каждого обострения. Болезнь манифестировала в промежутке от 1 года до 3 лет жизни, когда возникал острый полиморфный психотический приступ с ведущими кататоническими расстройствами. Позитивная симптоматика регрессировала после 4 лет, на смену ей приходили невротические и аффективные нарушения, становились очевидными негативные расстройства. Рецидивы аутохтонных психотических симптомов приходились на возрастные кризы, по мере взросления ребенка в структуре состояния повышалась доля галлюцинаторно-бредовой симптоматики. После перенесенных приступов снижалось когнитивное и социальное функционирование, нарастали эмоциональная холодность, апатия, абулия [15]. На фоне терапии и реабилитации смягчалась выраженность аутизма (с 45 до 30-25 баллов по шкале CARS) [12]. По шкале оценки кататонии зафиксировано 27-30 баллов в приступе и от 11 до 24 баллов в ремиссии [13]. По шкале социального функционирования зарегистрировано от 40 до 16 баллов, что выражалось нарастающей задержкой интеллектуального развития, заметным отставанием от сверстников, незрелостью или сверхценностью интересов, сложностью переключения внимания и нахождения в коллективе. Навыки были освоены по возрасту, однако выполнялись частично или искаженно. Отмечались вербальные угрозы в адрес окружающих, агрессия к окружающим и/или аутоагрессия, но без намерения нанести серьезный физический ущерб [14].

Патопсихологический профиль

Патопсихологическое обследование пациентов с приступообразно-прогредиентной шизофренией показало дефицитарно-прогредиентный вид когнитивного дизонтогенеза с диссоциацией в развитии сфер, подлежащих оценке, и нарастанием проявлений когнитивного дефицита в оцениваемых сферах: операционные и предметносодержательные компоненты мышления. Помимо нормативного развития зрительного восприятия, наблюдаются специфические нарушения мышления. Влияние когнитивного дефицита при приступообразно-прогредиентном течении заболевания в отношении всех сфер мышления усиливается. Отмечаются проявления моторного дизонто-генеза и частые задержки развития моторных функций, что отражается на формировании письменной переработки информации (трудности при написании букв и слов) и выполнении бытовых (банальное открытие дверного замка ключом или завязывание шнурков обуи) навыков. Дезинтегрированность в развитии эмоционального отреагирования и социальной перцепции проявляется в виде эмпатии к неживым объектам, симптома «дерево и стекло».

Таблица 2. Динамика состояния обследованных больных с расстройствами аутистического спектра и шизофренией в детском возрасте при различных видах когнитивного дизонтогенеза

|

Нозология заболевания |

Вид дизонтогенеза |

CARS (Ме) |

BFCRS (Ме) |

PSP (Ме) |

|||

|

Точка наблюдения |

|||||||

|

1* |

2* |

1* |

2* |

1* |

2* |

||

|

Детский дезинтегративный аутизм (n=19) |

Искаженный |

37 |

26 |

13 |

5 |

44 |

56 |

|

Инфантильный психоз (n=43) |

Искаженный/ дефицитарный |

42 |

33 |

20 |

12 |

35 |

44 |

|

Злокачественная шизофрения (n=38) |

Регрессивно-дефектирующий |

45 |

40 |

35 |

35 |

20 |

15 |

|

Приступообразно-прогредиентная шизофрения (n=15) |

Дефицитарно-прогредиентный |

45 |

27 |

28 |

20 |

37 |

24 |

П р и м е ч а н и е: 1 ‒ острое состояние, первое наблюдение, 2 ‒ ремиссия, катамнез 1,5 года. Статистическая значимость различий: * – p<0,05.

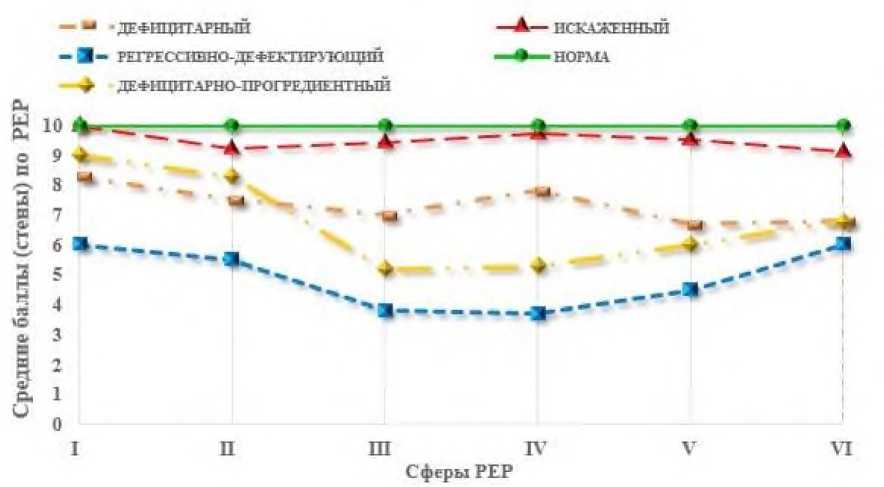

Р и с у н о к 1. Профили развития обследованных больных с расстройствами аутистического спектра и шизофренией в детском возрасте при различных видах когнитивного дизонтогенеза по методике РЕР в сравнении с нормой

П р и м е ч а н и е: по оси абсцисс представлены уровни сформированности разных сфер функционирования по PEP: I – восприятие, II – мелкая моторика, III – когнитивные представления, IV – вербальная зона, V – общий балл когнитивных шкал, VI – общий балл аутистических шкал; по оси ординат приведены средние баллы в стенах (10-балльная шкала).

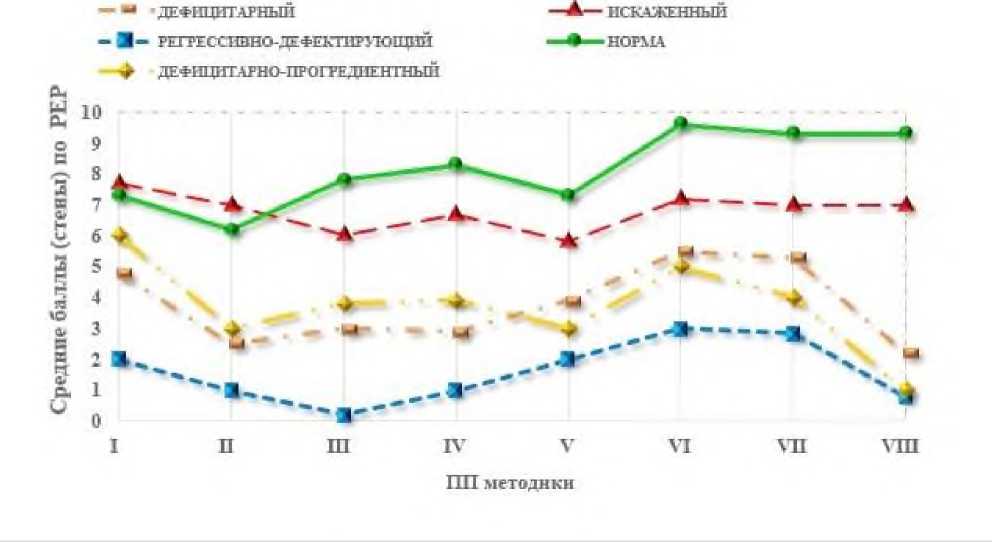

Р и с у н о к 2. Профили развития обследованных больных с расстройствами аутистического спектра и шизофренией в детском возрасте при разных видах когнитивного дизонтогенеза по комплексу (батарее) патопсихологических методик в сравнении с нормой

П р и м е ч а н и е: по оси абсцисс воспроизведены патопсихологические методики: I – фигуры Липера, II – идентификация формы, III – Классификация, IV – Конструирование объекта, V – Рисунок, VI – Жесты, VII – Международная система аффективных картин (IAPS), VIII – Распознавание ложных убеждений (тест Салли и Энн); по оси ординат показаны полученные интегративные баллы.

Следует уточнить, что неравномерность профилей психического развития пациентов по оцениваемым сферам социального функционирования в первую очередь связана с низкой продуктивностью познавательной деятельности в связи с эндогенными психическими заболеваниями – диссоциацией психического развития детей с когнитивным дизонтогенезом. Диссоциация отчетливо проявляется во всех группах обследованных детей, кроме нормативной группы с типичным (стандартным) психическим развитием. Из-за снижения показателя общего когнитивного балла и нарастания глубины и тяжести аутистических расстройств наблюдаются недостаток и спад в оцениваемых областях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Патопсихологические профили больных составлялись (конструировались) на основе концепции видов когнитивного дизонтогенеза [3, 4]. Полученные данные, позволившие разработать клинико-психопатологические и патопсихологические подходы к диагностике расстройств аутистического спектра и шизофрении в детском возрасте, углубляют представления о разнообразии и общности клинико-патопсихологических проявлений двух самостоятельных нозологических единиц. В процессе реализации задачи исследования использовался обширный арсенал психологического инструментария с применением отечественных патопсихологических методик и стандартизированных шкал (РЕР) [6]. Характеристика когнитивных профилей больных с ориентиром на определение либо сохранности, либо степени нарушения психологических функций возможна с позиции концепции видов когнитивного дизонтогенеза. Обнаруженные различия можно не только соотнести с уже выделенными видами когнитивного дизонтогенеза [1, 9]: искаженный, дефицитарный и регрессивно-дефектирующий виды, но и присовокупить к ним дефицитарно-прогредиентный вид c постепенным нарастанием дефекта при приступообразно-прогредиентой шизофрении. Подобный подход позволяет одновременно охватить несколько важных функций: дифференциация выделенных групп между собой, индивидуальная оценка динамики психологического развития конкретного ребенка, тщательная и детальная разработка персонализированных подходов (дорожных карт), основная цель которых заключается в последующей адекватной абилитации/реабилитации пациентов.

Список литературы Разнообразие и общность клинико-патопсихологических проявлений аутизма и шизофрении в детском возрасте

- Симашкова Н.В., Коваль-Зайцев А.А., Иванов М.В., Никитина С.Г. Диагностические, клинико-психопатологические, патопсихологические аспекты обследования детей с расстройствами аутистического спектра. Психиатрия. 2021. Т. 19, № 1. С. 45-53. Simashkova NV, Koval-Zaitsev AA, Ivanov MV, Nikitina SG. Diagnostic, clinical, psychopathological, psychological aspects of the examination of children with autism spectrum disorders. Psikhiatriya. 2021;19(1):45-53. https://doi.org/10.30629/2618-6667-2021-19-1-45-53 (in Russian).

- Симашкова Н.В., Клюшник Т.П. Расстройства аутистического спектра. В книге: Клинико-биологические аспекты расстройств аутистического спектра / под ред. Н.В. Симашковой, Т.П. Клюшник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. С. 11-43. Simashkova NV, Klyushnik TP. Autism spectrum disorders. In the book: Clinical and biological aspects of autism spectrum disorders. N.V. Simashkova, T.P. Klyushnik, eds. Moscow: GEOTAR-Media, 2016:11-43 (in Russian).

- Зверева Н.В., Коваль-Зайцев А.А., Хромов А.И. Психологическая диагностика когнитивного дизонтогенеза. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2018. Т. 118, № 5-2. С. 3-11. Zvereva NV, Koval-Zaitsev AA, Khromov AI. Psychological diagnosis of cognitive dysontogenesis. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. Special Issues. 2018;118(5-2):3-11 DOI: 10.17116/jnevro2018118523 (in Russian).

- Зверева Н.В., Коваль-Зайцев А.А., Хромов А.И. Патопсихологические методики оценки когнитивного развития детей и подростков при эндогенной психической патологии (зрительное восприятие и мышление). М.: Изд-во МБА, 2014. 40 с. Zvereva NV, Koval-Zaitsev AA, Khromov AI. Pathopsychological methods for assessing the cognitive development of children and adolescents with endogenous mental pathology (visual perception and thinking). Moscow: Publishing House ILA, 2014:40 (in Russian).

- Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Практическое руководство по применению МКБ-10 в психи- атрии и наркологии. М.: ГНЦ СиСП имени В.П. Сербского, 2010. 132 с. Churkin AA, Martyushov AN. A practical guide to the application of the ICD-10 in psychiatry and narcology. Moscow: “State Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry named after V.P. Serbsky”, 2010:132 (in Russian).

- Schopler E, Lansing M D, Reichler R J, Marcus, LM. Examiner’s Manual of Psychoeducational Profile (3rd ed.). Austin, TX: Pro-ed Incorporation, 2005. https://doi.org/10.1037/t52601-000

- Зверева Н.В., Хромов А.И., Сергиенко А.А., Коваль-Зайцев А.А. Клинико-психологические методики оценки когнитивного развития детей и подростков при эндогенной психической па- тологии (память и восприятие). М: Изд-во «Сам полиграфист», 2017. 48 с. Zvereva NV, Khromov AI, Sergienko AA, Koval-Zaitsev AA. Clinical and psychological methods for assessing the cognitive development of children and adolescents with endogenous mental pathology (memory and perception). Moscow: Publishing House “Sam Polygraphist”, 2017:48 (in Russian).

- Иванова М.М., Бородина Л.Г. Особенности мышления у детей с аутизмом без умственной отсталости. Аутизм и нарушения развития. 2020. Т. 18, № 1 (66). С. 38-50. Ivanova MM, Borodina LG. Cognitive features in autistic children without intellectual disability. Autism & Developmental Disorders. 2020;18;1(66):38-50. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2020180105 (in Russian).

- Коваль-Зайцев А.А. Социальная перцепция в контексте видов когнитивного дизонтогенеза у детей с расстройствами аутистического спектра. Дети. Общество. Будущее: сб. науч. Статей по материалам III конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». Т. 1. М.: Изд-во КНОРУС, 2020. С. 297-301. Koval-Zaitsev AA. Social perception in the context of types of cognitive dysontogenesis in children with autism spectrum disorders. Children, Society and Future: Collected Research Papers of the III Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century. V. 1. Moscow: Publishing House KNORUS, 2020:250-253 DOI: 10.37752/9785406029381-78 (in Russian).

- Симашкова Н.В. Дизонтогенез. В книге: Психи- атрия: Научно-практический справочник / под ред. А.С. Тиганова. М.: Изд-во «Медицинское информационное агентство», 2016. С. 466-467. Simashkova NV. Dysontogenesis. In the book: Psychiatry: Scientific and practical guide. A.S. Tiganov, ed. Moscow: Publishing House “Medical Information Agency”, 2016:466-467 (in Russian).

- Никольская О.С., Баенская Е.Р., Гусева И.Е. Задачи и методы коррекционной помощи ребенку с аутизмом. Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 27, № 1. С. 140-152. Nikolskaya OS, Baenskaya ER, Guseva IE. Goals and methods of correctional aid to a child with autism. Counseling Psychology and Psychotherapy. 2019;27(1):140-152. DOI: 10.17759/cpp.2019270109 (in Russian).

- Schopler E, Reichler RJ, Renner BR. The Childhood Autism Rating Scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services,1988.

- Bush G, Fink M, Petrides G, Dowling F, Francis A. Catatonia. I. Rating scale and standardized examination. Acta Psychiatr Scand. 1996;93(2):129-136. doi:10.1111/j.1600-0447.1996.tb09814.x

- Morosini PL, Magliano L, Brambilla L, Ugolini S, Pioli R. Development, reliability and acceptabilityof a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Acta Psychiatr Scand. 2000 Apr;101(4):323-9. PMID: 10782554.

- Башина В.М. Ранняя детская шизофрения (статика и динамика). М.: Медицина, 1980. 248 с. Bashina VM. Early childhood schizophrenia (statics and dynamics). Moscow: Publishing House "Medicine", 1980:248 (in Russian).