Разнообразие и свойства буроземов прибрежных горных поднятий на восточном побережье оз. Байкал

Автор: Балсанова Лариса Даниловна, Бадмаев Нимажап Баяржапович, Найданов Булат Борисович, Балсанов Алексей Витальевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены исследования буроземов, формирующихся на прибрежных к озеру Байкал горных поднятиях. Раскрыты их морфологические, микроморфологические и физико-химические особенности. Основными почвообразующими процессами в них являются выветривание и оглинивание. Миграция илистых частиц характерна для глинисто-иллювиированных подтипов. Рассмотренные соотношения групп соединений железа отражают развитие изученных почв по типу буроземообразования. Выделено два типа почв: буроземы и буроземы грубогумусовые, последние из которых доминируют. Для их формирования благоприятным фактором является микроклимат, обусловленный отепляющим влиянием оз. Байкал. Своевременными и актуальными будут исследования почв для выявления их особенностей, биологического разнообразия, классификационной принадлежности в связи с активизацией рекреационного воздействия на прибрежные территории оз. Байкал в настоящее время.

Горные почвы, гумидные условия, илистая фракция, коэффициент дифференциации, структурно-метаморфический горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/148325899

IDR: 148325899 | УДК: 631.4+504.06 | DOI: 10.18101/2587-7143-2022-3-3-13

Текст научной статьи Разнообразие и свойства буроземов прибрежных горных поднятий на восточном побережье оз. Байкал

Введение. Традиционно ареалы распространения буроземов выделяют на юге Дальнего Востока, предгорьях Алтая, Западного Саяна и Северного Кавказа под широколиственными и хвойно-широколиственными лесами с умеренно теплым климатом [24]. Немало публикаций посвящено буроземам Дальнего Востока [13; 14]. В юго-западной части Приморья распространены буроземы типичные, буроземы глееватые [12]. По оценке этих авторов, только буроземы темногумусовые типичные занимают площадь около 12%. В настоящее время в связи с применением современных диагностических принципов субстантивно-генетической классификации почв России географический охват исследований буроземов расширен, а ареал распространения включает горные территории лиственных и темнохвойных лесов с континентальным климатом в других регионах: Северном Урале [17], Приполярном Урале [8], Урале [16], Кузнецком Алатау [18].

В Байкальском регионе буроземы широко распространены в почвенном покрове хр. Хамар-Дабан. Ц. Х. Цыбжитовым, В. И. Убугуновой подробно рассмотрены генетические особенности и географическое распространение буроземов, среди которых выявлены подтипы: кислые, слабоненасыщенные и иллювиально-гумусовые [22]. На территории юга Витимского плоскогорья впервые по принципам новой Классификации России1 выделены буроземы грубогумусированные на южной границе криолитозоны Забайкалья [2]. В более поздних исследованиях буроземы отражены на цифровой почвенной карте «Почвы бассейна оз. Байкал»2 [6; 10]. Их значительные площади расположены на побережье и хребтах, обращенных к оз. Байкал. На восточном побережье Байкала отмечается распространение буроземов грубогумусовых [4], глинисто-иллювиированных [5], Западном Забайкалье — буроземов грубогумусовых и буроземов остаточно-карбонатных [19], буроземы оподзоленные встречаются в Южном Предбайкалье [11]. Наряду с общими вопросами генезиса и эволюции буроземов авторами выявлены региональные особенности свойств и признаков этих почв.

Сведения о буроземах на восточном побережье оз. Байкал недостаточны. Имеющиеся мелкомасштабные карты «Почвенная карта бассейна оз. Байкал»

[2015], карта структуры почвенного покрова бассейна оз. Байкал [23] являются обобщенными и не отражают разнообразия этих почв. Слабо изучены вопросы разнообразия этих почв, специфика проявления буроземообразования в бассейне озера. Поддержание биологического разнообразия почв осуществляется на генетической основе [9]. В связи с высокой антропогенной нагрузкой на прибрежные территории оз. Байкал и прилегающие хребты в результате активного рекреационного освоения исследование почв является актуальным. Проводимые исследования будут способствовать сбору и систематизации материалов, касающихся почв и почвенного покрова центральной экологической зоны Байкальской природной территории (БПТ). Цель работы — выявление разнообразия буроземов и их морфологических, микроморфологических и физико-химических свойств, а также установление их систематической принадлежности.

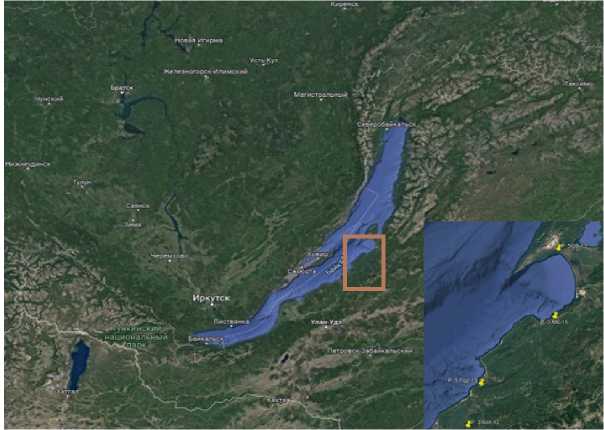

Материал и методика. Объектом исследований послужили почвы прибрежных горных поднятий в пределах средней части восточного побережья Байкала от Баргузинского залива до с. Горячинск. В административном отношении территория исследования относится к Республике Бурятия. Подпираемая горными хребтами узкая полоса побережья часто занята спускающимися к озеру лесными массивами. Территория исследования представляет собой предгорную лесную часть на побережье Баргузинского залива в районе местности Глинка, часть Го-лондинского хребта, входящего в систему хребта Улан-Бургасы. Голондинский хребет, расположенный севернее р. Турки, вместе с прибрежными поднятиями — Катковской горной грядой и хребтом Черная Грива — образует низкогор-но-среднегорную преимущественно горно-таежную ландшафтную структуру, вытянутую от оз. Байкала в северо-восточном направлении [3]. Пространственное размещение буроземов на исследованной территории показано на рис. 1.

Рис. 1. Месторасположение объектов исследования

Климат территории резко континентальный с большими колебаниями температуры воздуха в течение суток и года. Черты приморского микроклимата, связанного с термическим воздействием водной толщи озера, характерны для его побережий. Они отличаются относительно мягкой зимой и прохладным летом. Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет минус 1,6 °С, а годовое количество осадков может достигать на побережье более 500 мм. Осенью и в начале зимы различия в температуре на разных высотах гор и при удаленности от воды могут достигать 11,4 °С. Высота снежного покрова достигает 120 см1. В ноябре-декабре воздушные массы над Байкалом пополняются влагой за счет местного испарения с открытой водной поверхности. Растительность на террасах представлена преимущественно сосняками рододендроновой группы [25].

Почвы классифицировались в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России», «Полевым определителем почв России» [2004, 2008]. Морфологическая диагностика почв сопровождалась анализом на макро- и микроуровнях. Микроморфологическое описание проводилось в шлифах (тонких срезах почвы) на микроскопе Полам-312. Гранулометрический состав определялся с помощью лазерно-дифракционного метода на анализаторе размера частиц Analysette-22 немецкой компании Fritsh. Аналитические работы выполнялись общепринятыми методами [20]. Определение содержания валовых форм железа проводили рентген-флюоресцентным методом на спектрометре ARL Perform X-4200 по стандартным почвенным методикам [7]. Степень дифференциации профиля по илу — расчетным способом [15].

Диагностированные буроземы расположены на склонах, обращенных к оз. Байкал под смешанными березово-сосново-осиновыми лесами. Общая формула профиля почв (тип буроземы) соответствует AY–BM–C (тип — буроземы грубогумусовые), АО-ВМ-С . Почвообразующими породами для этих почв являются супесчано-суглинистые отложения. Общие сведения объектов исследований даны в табл. 1.

Общие сведения об объектах исследования

Таблица 1

|

№ разреза, координаты |

Месторасположение |

Название почвы Тип/подтип |

Высота, м над ур. м. |

Рельеф |

Тип леса |

|

Р. 3Мк-15 53°16/52// с.ш.; 108°4/880// в.д. |

Хребет Катков-ская горная гряда |

Бурозем грубогумусовый/ типичный |

495 |

Нижняя часть склона северовосточной экспозиции |

Березово-сосновоосиновый брус-нично-бадановый |

|

Р. 5 Гор-15 52°58/125// с.ш.; 108°17/191// в.д. |

Хребет Черная Грива |

Бурозем грубогумусовый/ типичный |

572 |

Средняя часть склона юговосточной экспозиции |

Березовоосиновый разнотравно-бадановый |

|

Р. 5СВ-13 53º35/48,6// с.ш.; 108º51/01,5//в.д. |

Баргузинский залив, местность Глинка |

Бурозем / глинисто-иллювиированный |

467 |

Предгорная равнина |

Сосновоберезовый с кедровым стлаником |

1 Атлас Байкал. Москва: Роскартография, 1993. 160 с.

|

№ разреза, координаты |

Месторасположение |

Название почвы Тип/подтип |

Высота, м над ур. м. |

Рельеф |

Тип леса |

|

Р. 3 Кот-12 52º46/287// с.ш.; 108º11/469//в.д. |

Отроги хр. Улан-Бургасы |

Бурозем / оподзо-ленный |

783 |

Вершина водораздела |

Смешанный разнотравно-черничнозеленомошный |

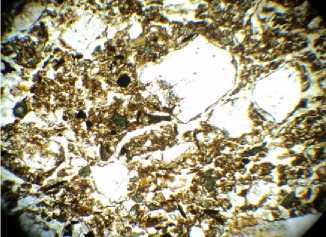

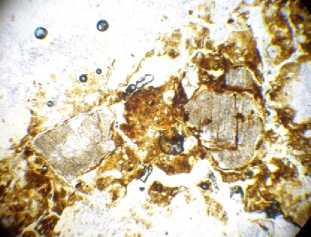

Результаты и обсуждение. Изученные почвы имеют разную мощность профиля. В буроземах она достигает 120 см, тогда как в буроземах грубогумусовых профиль отличается слаборазвитостью со средней мощностью 50–70 см. Эти два типа отличаются между собой поверхностным горизонтом. В морфологическом строении буроземов диагностируется серогумусовый горизонт ( AY ) с непрочнокомковатой структурой и рыхлым сложением. Тогда как в буроземах грубогумусовых поверхностным диагностическим горизонтом является грубогумусовый горизонт ( АО ) буровато-серой окраски мощностью не более 6–7 см. Проявление оподзоленности в почвах диагностируется в виде маломощного прослоя до 4 см белесовато-светло-серой окраски. Залегающий ниже структурнометаморфический горизонт ( ВМ ) имеет неоднородную окраску — от желтоватой до охристо-буроватых тонов. Горизонт отличается плотным сложением и орехо-вато-комковатой структурой, которая слабее выражена в грубогумусовых буроземах. Структурность почвенной массе придает глинистый плазменный материал, хорошо диагностируемый в микросложении. Он пропитывает почвенную массу, тем самым скрепляя минеральные зерна скелета (рис. 1). Многие минералы подвержены активному процессу пелитизации, т. е. начальной стадии изменения полевых шпатов. Зерна минералов отличаются помутнением в результате их частичного замещения глинистыми минералами под влиянием выветривания (рис. 2). В буроземах грубогумусовых глинистая плазма не несет признаков по-течности, т.е. процесс иллювиирования глины отсутствует. Тогда как в буроземах она находится в более обильном количестве со встречающимися слоистыми анизотропными натечными образованиями (рис. 3). Таким образом, процесс оглинивания характерен для горизонтов ВМ всех буроземов, а подвижность глинистой плазмы свидетельствует о проявлении лессиважа или глинистоиллювиального процесса для оподзоленных и глинисто-иллювиированных подтипов буроземов.

Рис. 2. Глинистый материал в горизонте ВМ бурозема грубогумусового

Рис. 3. Оглинивание минералов

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Рис. 4. Глинистые натечные образования в горизонте ВМ бурозема

Данные процессы подтверждаются содержанием и соотношением количества тонких фракций в гранулометрическом составе почв. В целом гранулометрический состав буроземов супесчаный в верхнем горизонте, сменяющийся в структурно-метаморфических горизонтах среднесуглинистым составом (табл. 2). Наблюдается увеличение ила в 2–3 раза в ВМ горизонтах, а количество крупной пыли становится преобладающим. Увеличение содержания илистой фракции характерно и для других «прибайкальских» буроземов, описанных нами ранее [5], Ц. Х. Цыбжитовым и В. И. Убугуновой [1992], что связано с интенсивным выветриванием песчаных фракций и суспензионным переносом. Максимальное содержание физической глины достигает 38% в буроземах глинисто-иллювиированных. Аккумуляция тонких фракций отражена в коэффициенте общей степени дифференциации почвенного профиля по илу ( Кд ), который рассчитан как отношение содержания ила в горизонте ВМ к таковому в горизонте АY , АО с учетом плотности сложения. Степень текстурной дифференциации в изученных почвах варьирует от 4,37 до 7,7, что позволяет отнести их профили к резко дифференцированным. Высокий Кд (7,7) характерен для буроземов глинисто-иллювиированных. Неравномерное распределение илистой и пылеватой фракций обусловлено гумидными условиями почвообразования, что связано с влиянием Байкала. Подобное распределение фракций в гранулометрическом составе буроземов отмечается для буроземов западной части Калининградской области [1], Урала [21], Кузнецкого Алатау [18].

Гранулометрический состав буроземов

Таблица 2

|

Горизонт |

Глубина (см) |

Содержание фракций, мм, % |

||||||

|

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 ˂0,001 ˂0,01 |

||||||||

|

Р. 5 Гор-15 Бурозем грубогумусовый типичный |

||||||||

|

АО |

4–10 |

10,0 |

37,5 |

37,7 |

6,3 |

7,0 |

1,5 |

14,8 |

|

ВМ1 |

10–24 |

0,1 |

12,5 |

54,9 |

14,5 |

14,8 |

3,3 |

32,6 |

|

ВМ2 |

24–36 |

0,1 |

19,1 |

46,1 |

13,4 |

17,9 |

3,5 |

34,8 |

|

С |

36–50 |

4,8 |

24,4 |

40,9 |

10,1 |

16,1 |

3,7 |

29,9 |

|

Р. 3Мк-15 Бурозем грубогумусовый типичный |

||||||||

|

АО |

8–14/20 |

4,6 |

54,0 |

27,2 |

5,8 |

7,0 |

1,4 |

14,2 |

|

ВМ |

14/20–47 |

6,3 |

19,6 |

42,4 |

13,6 |

15,5 |

2,7 |

31,8 |

|

С |

47–70 |

5,2 |

31,2 |

31,8 |

12,0 |

17,0 |

2,8 |

31,8 |

|

Горизонт |

Глубина (см) |

Содержание фракций, мм, % |

||||||

|

1–0,251 0,25–0,051 0,05–0,011 0,01–0,0051 0,005–0,0011˂0,0011 ˂0,01 |

||||||||

|

Р. 5 СВ-13 Бурозем глинисто-иллювиированный |

||||||||

|

АYао |

6/7–14 |

14,58 |

35,6 |

32,9 |

7,0 |

8,4 |

1,5 |

16,9 |

|

ВМ1 |

14–65/70 |

0 |

4,6 |

56,9 |

13,3 |

20,8 |

4,4 |

38,5 |

|

ВМС |

65/70–95 |

0,5 |

17,5 |

49,5 |

12,3 |

16,8 |

3,5 |

32,6 |

|

С |

95–110 |

40,1 |

23,6 |

17,8 |

6,3 |

8,3 |

2,0 |

16,6 |

|

Р. 3 Кот-12 Бурозем оподзоленный |

||||||||

|

AYао |

0–4 (12) |

26,5 |

16,8 |

35,9 |

9,4 |

6,6 |

4,8 |

20,8 |

|

АYе |

4(12)–8 |

26,6 |

18,7 |

27,5 |

9,1 |

14,3 |

3,8 |

27,2 |

|

AYB |

8–18 |

27,6 |

16,9 |

26,6 |

8,3 |

4,1 |

16,6 |

28,9 |

|

Bf |

18–32 |

31,4 |

16,0 |

33,1 |

4,1 |

11,3 |

3,7 |

19,6 |

|

Bm |

32–68 |

17,6 |

7,7 |

36,8 |

8,9 |

19,2 |

9,7 |

37,8 |

|

C |

68–118 |

10,5 |

47,9 |

29,2 |

4,8 |

4,8 |

2,8 |

12,4 |

Изученные почвы характеризуются кислой реакцией среды. рН водной суспензии варьирует от 4,2 до 6,7 (табл. 3). Вниз по профилю реакция среды становится слабокислой на почвах с супесчаными отложениями. Максимальными значениями суммы обменных оснований характеризуется бурозем глинисто-иллювиированный. В уменьшении суммы обменных оснований проявляется оподзоленность в буроземах, формирующихся в отрогах хр. Улан-Бургасы. Содержание гумуса в этих почвах довольно высокое с органо-аккумулятивным характером распределения. Несмотря на микроморфологические проявления миграции тонкодисперсного материала, глубокого иллювиирования гумуса не отмечается.

Таблица 3

Физические свойства и химический состав буроземов

|

Горизонт |

Глубина |

рН вод |

Гумус, % |

Обменные основания |

Формы соединений железа |

|||||

|

Са2+ |

Mg2+ |

Валовое |

Fe нс |

Fe с |

Fe а |

|||||

|

Р. 5 Гор-15 Бурозем грубогумусовый типичный |

||||||||||

|

АО |

4–10 |

5,0 |

6,4 |

15,8 |

5,3 |

6,8 |

2,5 |

4,3 |

0,6 |

|

|

ВМ1 |

10–24 |

5,3 |

1,4 |

5,3 |

1,3 |

8,9 |

2,9 |

6,0 |

0,8 |

|

|

ВМ2 |

24–36 |

5,3 |

0,5 |

4,1 |

0,6 |

9,0 |

2,8 |

6,2 |

0,6 |

|

|

С |

36–50 |

5,6 |

0,4 |

11,8 |

3,5 |

8,8 |

2,9 |

5,9 |

0,6 |

|

|

Р. 3Мк-15 Бурозем грубогумусовый типичный |

||||||||||

|

АО |

8–14/20 |

5,3 |

4,0 |

12,5 |

10,0 |

6,0 |

2,5 |

3,5 |

0,4 |

|

|

ВМ |

14/20–47 |

5,6 |

0,5 |

7,8 |

3,1 |

8,9 |

2,2 |

6,7 |

0,5 |

|

|

С |

47–70 |

5,8 |

0,1 |

6,3 |

2,5 |

9,1 |

2,4 |

6,7 |

0,4 |

|

|

Р. 5 СВ-13 Бурозем глинисто-иллювиированный |

||||||||||

|

АYао |

6/7–14 |

5,2 |

8,9 |

24,1 |

1,7 |

2,6 |

0,8 |

1,8 |

0,4 |

|

|

ВМ1 |

14–65/70 |

6,0 |

0,4 |

17,6 |

6,8 |

5,9 |

1,2 |

4,7 |

0,7 |

|

|

ВМС |

65/70–95 |

6,7 |

0,5 |

13,1 |

6,0 |

4,8 |

1,3 |

3,5 |

0,4 |

|

|

С |

95–110 |

6,7 |

0,2 |

6,0 |

2,0 |

2,7 |

1,2 |

1,5 |

0,3 |

|

|

Р. 3 Кот-12 Бу |

розем оподзоленный |

|||||||||

|

AYао |

0–4 (12) |

4,2 |

5,2 |

2,5 |

2,7 |

2,1 |

1,4 |

0,7 |

0,3 |

|

|

АYе |

4(12)–8 |

4,5 |

3,0 |

1,2 |

1,6 |

1,9 |

1,5 |

0,4 |

0,4 |

|

|

Горизонт |

Глубина |

рН вод |

Гумус, % |

Обменные основания |

Формы соединений железа |

||||

|

Са2+ |

Mg2+ |

Валовое |

Fe нс |

Fe с |

Fe а |

||||

|

AYB |

8–18 |

5,1 |

1,4 |

1,2 |

2,0 |

2,9 |

1,6 |

1,3 |

0,4 |

|

Bf |

18–32 |

5,5 |

1,2 |

1,4 |

0,6 |

2,8 |

1,7 |

1,1 |

0,5 |

|

Bm |

32–68 |

5,9 |

1,2 |

5,6 |

3,7 |

4,0 |

1,9 |

2,1 |

0,4 |

|

C |

68–118 |

6,2 |

0,7 |

6,9 |

7,0 |

6,1 |

1,1 |

5,0 |

0,1 |

Диагностическую роль при изучении генетических особенностей почв выполняет содержание и распределение соединений железа. На основании валового содержания железа буроземы грубогумусовые имеют умеренно высокую, а буроземы — среднюю степень ожелезненности. По особенностям профильного распределения для всех почв выявлена относительно слабая дифференциация по валовому содержанию железа, что указывает на развитие буроземообразовательного процесса. Преобладающее содержание силикатных форм железа над несиликатными, а также увеличение доли Fe нс в горизонтах ВМ также указывает на проявление процессов внутрипочвенного оглинивания. Относительно высокое содержание аморфного железа концентрируется в срединных горизонтах. Вследствие оподзоливающего влияния кислого органического вещества гумусовый горизонт обеднен железом в оподзоленных вариантах почв. Здесь же по рассчитанному наименьшему соотношению железа силикатных и несиликатных соединений (степень выветрелости) более активнее проявляются процессы выветривания почвенной массы. На основной процесс всегда накладываются другие почвообразовательные процессы, поэтому наблюдается преобладание свободных форм железа в верхних горизонтах бурозема оподзоленного. Такой характер распределения несиликатных оксидов связан с изменениями, происходящими в тонкодисперсных фракциях [22].

При диагностике почв для оценки степени гидроморфизма почв гумидных ландшафтов в России используют коэффициент Швертмана ( Кш ) [20], значение которого во всех исследованных почвах ˂1. При сравнительном анализе наибольший Кш выявлен для бурозема глинисто-иллювиированного, что указывает на проявление гидроморфизма в условиях предгорных равнин, наиболее близких по расположению почв к водной массе Байкала. Для остальных почв Кш ниже и варьирует в пределах 0,16-0,29 в срединных горизонтах. Причиной меньшей степени проявления гидроморфизма в этих почвах является провальная миграция влаги при большем содержании крупного, среднего песка и хрящеватости. Кроме того, эти почвы формируются на горных склонах, где сильнее выражен внутрипочвенный боковой сток.

Таким образом, буроземы — это почвы, формирующиеся на прибрежных к оз. Байкал горных поднятиях под смешанными лесами. Ц. Х. Цыбжитовым и В. И. Убугуновой [1992] отмечалось их локальное распространение в бассейне оз. Байкал под черневой тайгой с хорошо развитым высокотравьем. Изученные авторами буроземы с позиций субстантивно-генетических принципов современной классификации почв России нами представляются типом — буроземами темными, занимающими преимущественно хр. Хамар-Дабан, который отличается избыточной увлажненностью по сравнению с другими хребтами в бассейне озера. С уменьшением количества осадков к северу по побережью больше рас- пространены буроземы и буроземы грубогумусовые, представленные в данной статье.

Заключение. Основным диагностическим признаком исследованных буроземов является структурно-метаморфический горизонт ВМ , отличающийся плотным сложением и ореховато-комковатой структурой. К характерным свойствам почв также относятся слабая дифференциация на генетические горизонты, маломощная подстилка, суглинистый гранулометрический состав. Процессы внутри-почвенного выветривания и оглинивания хорошо диагностируются в микромор-фологическом строении почв. Условия для миграции илистых частиц создают высокое атмосферное увлажнение, мощный снеговой покров и в целом относительно мягкий микроклимат, обусловленный отепляющим влиянием оз. Байкал. В связи с этим преимущественными ареалами распространения этих почв являются горные поднятия побережий Байкала. Процесс внутрипочвенного оглини-вания и характер распределения форм соединений железа нашли отражение в названии типов и подтипов исследуемых почв. Преобладающее содержание Fe c над несиликатными его формами в большинстве исследуемых разрезов указывает на развитие почв по типу буроземообразования.