Разные варианты течения активной фазы ретинопатии недоношенных: собственный опыт (клинические случаи)

Автор: Радевич С.Б., Синицына В.И., Решникова Л.Б.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены варианты течения активной фазы ретинопатии недоношенных (РН). Продемонстрированные клинические случаи свидетельствуют о полиморфизме форм и исходов РН. Даже в случае удовлетворительного исхода после лечения фиксируются остаточные изменения сетчатки. Необходимо дальнейшее длительное диспансерное наблюдение и реабилитация больных, перенесших РН, что позволит уменьшить число инвалидов по зрению в связи с РН.

Активная фаза, ретинопатия недоношенных, сетчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/149142577

IDR: 149142577 | УДК: 617.735-036.1:616-053.32

Текст научной статьи Разные варианты течения активной фазы ретинопатии недоношенных: собственный опыт (клинические случаи)

Введение. РН относится к вазопролиферативным заболеваниям глаз недоношенных детей. По данным педиатрического отделения бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга, с 2011 г. РН занимает первое место в нозологической структуре причин детской слепоты и слабовидения и составляет 31% [1]. Современные методы выхаживания детей с массой тела при рождении от 500 г и сроком гестации от 22 недель обусловливают у них более частое и тяжелое течение РН [4].

При РН нарушается нормальный ангиогенез сетчатки, начинающейся на 1б-й неделе внутриутробного развития и заканчивающейся в носовом отделе сетчатки на 34–36-й неделях, а в височном отделе — к 40-й неделе гестационного возраста. В норме у недоношенных на периферии сетчатки определяются аваскулярные зоны, и чем меньше гестационный возраст, тем больше их протяженность. Выделяют активную и рубцовую фазы. Активная фаза длится от трех до пяти месяцев, характеризуется прогрессирующим течением и завершается спонтанным или индуцированным регрессом, или фазой рубцевания [2, 3].

Для детей, перенесших РН, характерна миопическая рефракция, косоглазие, патология зрительного нерва и коры головного мозга, в результате которых снижаются зрительные функции [2]. Возможны поздние осложнения РН, даже при благоприятных исходах, такие как отслойка сетчатки.

В Университетской клинической больнице № 2 (Клинике глазных болезней) — УКБ № 2 — проходят мониторинг дети, выписанные из педиатрических отделений для недоношенных.

Цель — представить серию клинических случаев, демонстрирующих полиморфизм форм и исходов активной фазы ретинопатии недоношенных.

На публикацию данных из амбулаторных карт и историй болезни пациентов получено добровольное информированное согласие родителей пациентов.

Описание клинических случаев.

Клинический пример 1. Ребенок С. родился на сроке гестации 27 недель, с массой тела при рождении 950 г. Из анамнеза: роды путем операции кесарева сечения в экстренном порядке по поводу отслойки нормально расположенной плаценты. Состояние ребенка при рождении было тяжелым (по шкале Апгар 4–5 баллов), в родильном зале проведена первичная реанимация, искусственная вентиляция легких (ИВЛ) через маску, затем интубация трахеи и ИВЛ, через интубационную трубку, эндотрахеальное введение сурфактанта (Куросурф ® 200 мг/кг).

В постконцептуальном возрасте (ПКВ) 40 недель ребенок осмотрен в УКБ №2. Сопутствующий соматический диагноз: «Недоношенность 27 недель гестации, перинатальная энцефалопатия смешанного генеза, синдром двигательных нарушений, анемия смешанного генеза, бронхолегочная дисплазия, открытое овальное окно».

Глазное дно осмотрено на широкопольной ретинальной педиатрической камере RetCam Shuttle (Natus Newborn, США). При осмотре обнаружено: диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие, сосудистой активности нет, выявляется формирование гребня на границе васкулярной

Corresponding author — Victoria I. Sinitsynа

Тел.: +7 (905) 3244328

и аваскулярной сетчатки. Пациенту поставлен диагноз: «Ретинопатия недоношенных, активная фаза, I–II стадий, 2-я зона».

Ребенок наблюдался каждые две недели в УКБ №2. В ПКВ 55 недель на повторном осмотре активная фаза РН завершилась самопроизвольным регрессом.

Клинический пример 2. Ребенок Б. родился на сроке гестации 27,5 недели, с массой тела при рождении 1147 г.

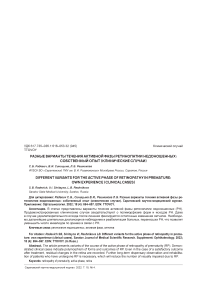

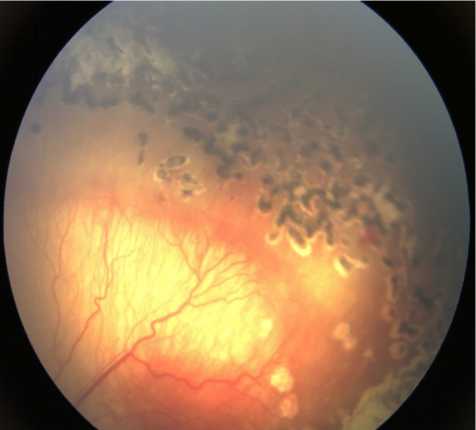

В ПКВ 34 недели осмотрен врачами УКБ №2 в областной детской клинической больнице. При осмотре на глазном дне выявлена выраженная сосудистая активность при отсутствии экстраретинальной пролиферации на периферии сосудистых ветвей (рис. 1). Пациенту поставлен диагноз: «Ретинопатия недоношенных, активная фаза, задняя агрессивная форма, 2-я зона».

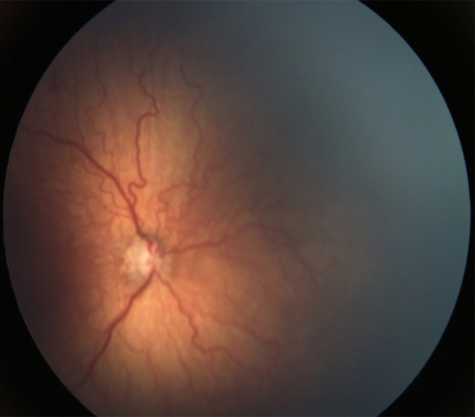

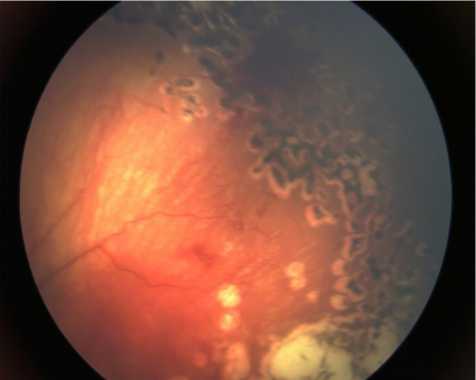

Проведено два этапа лазерной коагуляции тканей глазного дна, в последующем выявлен переход в IVа-стадию — частичная отслойка сетчатки без вовлечения в процесс макулярной зоны (рис. 2).

Рис. 1. Выраженная сосудистая активность при отсутствии экстраретинальной пролиферации на периферии сосудистых ветвей

Рис. 2. Частичная отслойка сетчатки без вовлечения в процесс макулярной зоны

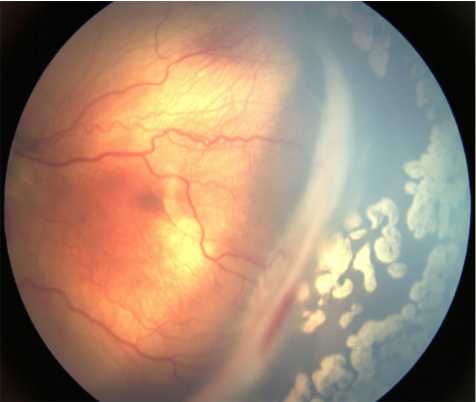

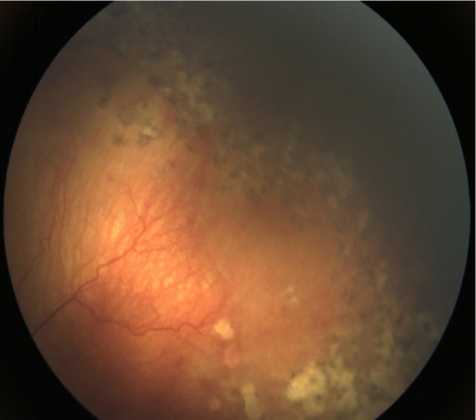

Клинический пример 3. Ребенок К. родился на сроке гестации 24,6 недели, с массой тела при рождении 490 г. Из анамнеза: первая беременность, протекавшая на фоне токсикоза в I триместре, ист-мико-цервикальной недостаточности и хронического токсоплазмоза. Роды первые, преждевременные. Состояние ребенка при рождении тяжелое (по шкале Апгар 4–5 баллов), в родильном зале проведена первичная реанимация, ИВЛ через маску, затем интубация трахеи и ИВЛ через интубационную трубку, эндотрахеальное введение сурфактанта (Куросурф ® 200 мг/кг). На ИВЛ находился 27 суток. В ПКВ 38 недель проведена лазерная коагуляция тканей глазного дна обоих глаз в связи с диагнозом: «Ретинопатия недоношенных, активная фаза, задняя агрессивная форма, 1–2-я зоны». Сопутствующий соматический диагноз: «Недоношенность 24,6 недели гестации, перинатальная энцефалопатия смешанного генеза, синдром двигательных нарушений, анемия смешанного генеза, бронхолегочная дисплазия». При осмотре через неделю наблюдалась положительная динамика (рис. 3). При осмотре глазного дна при помощи RetCam Shuttle (Natus Newborn, США) обнаружено: аваскулярные зоны полностью закрыты лазерными коагулятами, без признаков активности, мелкие кровоизлияния по границе лазерных коагулятов. В ПКВ 40 недель осмотрен в УКБ №2. При осмотре на глазном дне выявлено: диск зрительного нерва с сероватым оттенком, границы четкие. Правый глаз — коагуляты лежат хорошо, адаптированы. В левом глазу сохранялась сосудистая активность: в верхнем квадранте перед зоной коагуляции виден участок «вала» экстраретинальной пролиферации, перед ним — сосудистые петли, коагуляты лежат хорошо (рис. 4). Потребовалось интравитреальное введение ингибитора сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), которое было осуществлено в ПКВ 42 недель. Наблюдалась положительная динамика. При осмотре глазного дна обоих глаз на 44-й неделе ПКВ выявлено: диск зрительного нерва с сероватым оттенком, границы четкие, сосудистая активность незначительная в верхненаружном отделе левого глаза, лазерные коагуляты по всему периметру лежат хорошо, пигментированы. Осмотр глазного дна на 49-й неделе ПКВ: сосудистой активности нет, появились кровоизлияния в верхнем и нижнем отделах (рис. 5).

Рис. 3. Глазное дно пациента К. на контрольном осмотре через неделю после лазерной коагуляции тканей глазного дна

Рис. 4. Левый глаз, признаки сосудистой активности, коагуляты, участок «вала»

Рис. 5. Глазное дно пациента Б., левый глаз, осмотр на 49-й неделе постконцептуального возраста

Обсуждение клинических случаев . Рассмотренные клинические примеры показывают разные исходы активной РН. Проблема прогнозирования функциональных исходов у детей с РН актуальна. Наиболее важным является правильный мониторинг с использованием современных методов визуализации. Таким образом, данная публикация подтверждает мнение ряда исследователей о важности длительного диспансерного наблюдения детей, перенесших РН, независимо от тяжести течения заболевания [5].

Заключение. Продемонстрированные клинические случаи свидетельствуют о полиморфизме форм и исходов РН. Даже в случае удовлетворительного результата лечения остаточные изменения сетчатки требуют дальнейшего длительного диспансерного наблюдения детей, перенесших РН, что позволит своевременно оказать помощь при возникающих отдаленных осложнениях и уменьшить число инвалидов по зрению в связи с РН.

Список литературы Разные варианты течения активной фазы ретинопатии недоношенных: собственный опыт (клинические случаи)

- Сайдашева Э.И., Фомина H.B., Баранов А.В., Корлякова М.Н. Принципы организации офтальмо-неонатальной помощи в Санкт-Петербурге. Российская педиатрическая офтальмология. 2012; (2): 39-43.

- Катаргина Л.А., Коголева Л.В. Ретинопатия недоношенных. В кн.: Нероев В. В., ред. Избранные лекции по детской офтальмологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; с. 27-61.

- Cryo-ROP Multicenter Study Group. 15 year outcomes following threshold retinopathy of prematurity. Final results from the multicenter trial of cryotherapy. Arch Ophthalmol. 2005; (123): 311-8.

- Егоров В.В., Кашура О.И., Смолякова Г.П., Коленко О.В. Активная ретинопатия недоношенных: организация раннего выявления и своевременного лечения в профилактике слепоты. Российская педиатрическая офтальмология. 2010; (3): 9-13.

- Катаргина Л.А. Ретинопатия недоношенных, современное состояние проблемы и задачи организации офтальмологической помощи недоношенным детям в РФ. Российская педиатрическая офтальмология. 2012; (1): 5-7.