Разработка циклона-пылеуловителяв мукомольном производстве

Автор: Каргашилов Д.В., Гавриленков А.М., Романюк Е.В., Некрасов А.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 3 (57), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена новая усовершенствованная конструкция циклона-пылеуловителя с конической вставкой. Приводятся результаты испытания в усло-виях мукомольного производства.

Циклон, пыль, пылеулавливание, мукомольное производство, очистка

Короткий адрес: https://sciup.org/14040061

IDR: 14040061 | УДК: 519.8:621.928.83

Текст научной статьи Разработка циклона-пылеуловителяв мукомольном производстве

Проблема минимизации пылегазовых выбросов остро стоит на предприятиях по переработке зерна, где интенсивный выброс пыли в воздух рабочей зоны происходит практически на всех стадиях производственного процесса. В результате ухудшается качество окружающей среды, и создаются условия для возникновения взрывопожароопасных ситуаций. Поэтому актуальность усовершенствования конструкции циклонов-пылеуловителей очевидна.

Из практики центробежного пылеулавливания известно, что дисперсная фаза в общем случае находится в циклоне в трех состояниях (или если проводить разграничение по месту расположения и характеру движения – в трех потоках).

При высокой концентрации пыли в разделяемом двухфазном потоке, она собирается на внутренней поверхности циклона в так называемый «жгут» – первое состояние, представляющее собой поток с высокой плотностью частиц, движущийся спиралевидно по внутренней стенке циклона.

Однако теоретические и опытные данные свидетельствуют о том, что часть осажденных частиц перемещается вне «жгута» по своим отличающимся траекториям – второе состояние. Их движение неустойчиво и характеризуется сочетанием скольжения, качения и верчения.

Романюк Е.В., Некрасов А.В., 2013

Они перемещаются с отрывом от поверхности (среди прочих причин в силу возникновения эффекта Магнуса), могут образовывать циклические круговые течения в непосредственной близости от верхней крышки циклона.

Третье состояние – мелкодисперсные частицы, движущиеся в закрученном воздушном потоке. Эта часть дисперсной фазы может не достичь внутренней поверхности циклона из-за низкой скорости осаждения и будет унесена обратным газовым потоком.

На основе разграничения материальных потоков в циклоне сф ормулирована основная цель исследования – разработка конструкции циклона-пылеуловителя, обеспечивающего стабилизацию движения частиц второго потока и улавливание высокодисперсных частиц третьего потока.

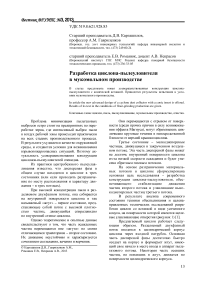

В результате анализа современного состояния техники обеспыливания и целенаправленных технических исследований разработан циклон со вставкой в виде усеченного конуса, на поверхности которой имеются щелевые улавливающие отверстия (рисунок 1) [1].

Предлагаемый циклон работает следующим образом. Разделяемый двухфазный поток вводится в цилиндрический корпус циклона через входной патрубок. Основная часть дисперсной фазы достаточно быстро оседает на корпус и формирует жгут, имеющий свое начало в месте ввода в аппарат пылегазового потока . Некоторая часть осевших частиц, не попавших в жгут, движется по поверхности цилиндрического корпуса.

Рисунок 1 - Схема движения частиц в циклоне-пылеуловителе с конической вставкой:

1 – вход запыленного газа; 2 – вход патрубка в корпус циклона; 3 – корпус циклона; 4 – выхлопная труба; 5 – патрубок для удаления пыли; 6 – основное движения частиц – «жгут»; 7 – коническая вставка; 8 – щелевые отверстия; 9 – поток высокодисперсных частиц.

Движение осажденной частицы по поверхностям циклона описывается дифференциальными уравнениями, устанавливающими зависимость ее кинематических параметров от физико-механических свойств среды, конструктивных параметров циклона и режимных характеристик его работы. Для конической поверхности уравнения записаны в сферической системе координат ( r , 0 , ф):

N = m sin o ( g + r p 2 cos 0 ) + n u o — ~ пр вv2d 2 , (1)

n r Nr* n ( r = — g cos 0 — f--+ (ur

mv

r N ф n ф = — f — + + -L

m up

—

—

mv m

v r sin 0

где v = r* 2 + ( rep sin 0 ) 2

r ) + r p 2 sin2 0 , (2)

^

ф

—

r p , r

–

абсолютная ско-

рость частицы; ur, u O , и ф - проекции вектора

скорости воздушного потока на оси ;

vo ='V ( ur — r ) 2 + u 2 + ( u p — r(P sin 0 ) 2

0 - ско-

Нарушение жгута, имеющего свои собственные параметры движения, отличающиеся как от параметров воздушного потока, так и от параметров отдельных частиц, нежелательно и может повлечь за собой резкое снижение эффективности улавливания. Поэтому он беспрепятственно движется в пространстве между корпусом и вставкой. Осажденные частицы, движущиеся вне жгута, попадают на вставку. В силу низкой составляющей скорости движения в осевом направлении и отмеченной выше склонности данной части потока к образо-ванию круговых течений, частицы могут уноситься воздушным потоком с поверхности вставки. Для предотвращения этого явления в верхней части вставки выполнены щелевые улавливающие отверстия, через которые осажденная пыль выводится в пространство между корпусом и вставкой. Достигаемый при этом эффект сопоставим с наблюдаемым в циклоне Ван-Тонгерена.

Коническая форма вставки создает благоприятные условия для улавливания мелких частиц, составляющих третий поток. Они осаждаются в средн ей части конической вставки, а в нижней части могут быть унесены обратным восходящим газовым потоком . Для предотвращения уноса нижняя часть вставки снабжена еще одним рядом улавливающих отверстий . Частицы, отведенные через отверстия в пространство между корпусом и вставкой, не выносятся в выхлопную трубу. Тем самым увеличивается эффективность очистки.

рость частицы по отношению к воздушному потоку; n = 3 n d p^ ; ц В - динамическая вязкость воздуха; d – размер частицы пыли; m – масса частицы; g – ускорение силы тяжести; f – коэффициент трения скольжения частицы по поверхности циклона; р В - плотность воздуха.

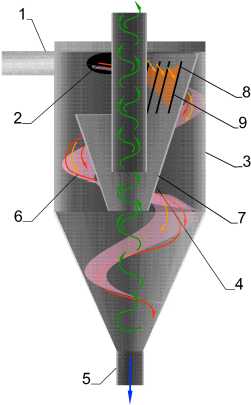

Для изучения работы циклона-пылеуловителя предлагаемой конструкции изготовлен экспериментальный стенд, представленный на рисунке 2.

осадок

Рисунок 2 - Схема экспериментальной установки : 1- экспериментальный циклон [1]; 2- вентилятор; 3- место забора проб импактором; 4 и 4а– дозатор пыли; 5 - термоанемометр ; 6 – модуль для замера концентрации пыли; 7 – модуль для замера давления.

Экспериментальная установка включала разборную модель лабораторного циклона-пылеуловителя, которая позволяла испытывать ее как традиционный циклон, а также добавлять и менять вид конической вставки. Исследовался пылегазовый поток, содержащий пыль ржи дисперсностью от 5 мкм и ниже, взятую с отделения размола мукомольного комбината. Пыль дозировалась с помощью дозатора 4. Измеряемыми параметрами были: скорость пылегазового потока, давление до и после циклона, концентрация пыли и фракционный состав пыли. Эффективность пылеулавливания определяли методом внешней фильтрации, а дисперсный состав с помощью импактора НИИОГАЗ.

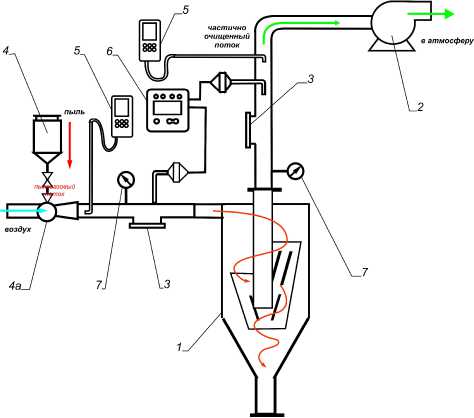

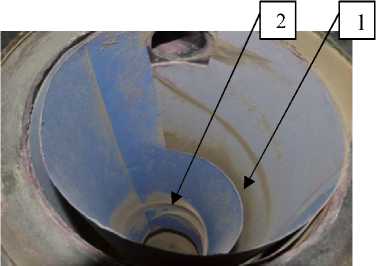

На первом этапе экспериментальных исследований получено подтверждение наличия характерных потоков дисперсной фазы. На рисунке 3 представлен общий вид треков, оставленных пылегазовым потоком внутри обычного циклона (предварительно его внутренняя поверхность была продублирована бумагой, позволяющей сохранить картину движения частиц).

Рисунок 3 - Вид треков внутри циклона при следующих параметрах пылегазового потока: v=18 м/с, сн=65 г/м2, d m =5-10 мкм

Рисунок 4 - Картина треков в экспериментальном циклоне-пылеуловителе с конической вставкой: 1 - жгут на внутренней поверхности корпуса; 2 - высокодисперсные частицы на внутренней поверхности конуса.

Из рисунка 4 видно, что на поверхности конуса улавливаются частицы третьего состояния движения.

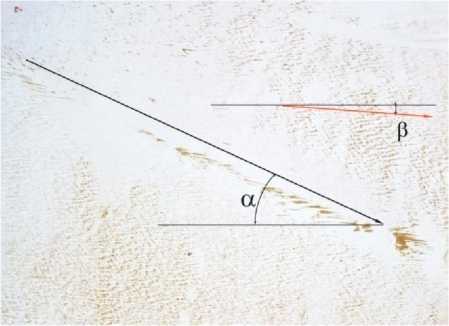

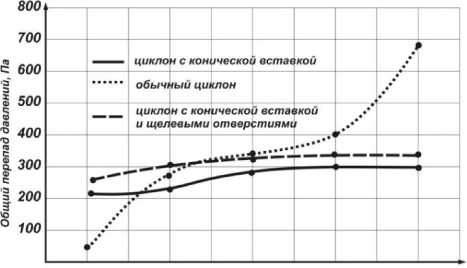

Замеры и визуальные наблюдения работы циклона-пылеуловителя на разных скоростях позволили определить оптимальную скорость пылегазового потока и места расположения щелевых улавливающих отверстий. На представленных фотографиях (рисунок 5) отражен вид внутренней полости циклона при различной скорости дисперсного потока на входе в циклон.

На развертке цилиндра четко прослеживается два вида движения осажденных частиц: под углом а движется «жгут», а под углом в - отдельные частицы пыли.

Далее исследовалось движение дисперсной смеси в циклоне со вставкой. В результате обработки пылегазового потока в течение 200 с со скоростью 10-20 м/с получен вид треков, представленный на рисунке 4.

б

Рисунок 5 - Вид внутренней полости циклона при различной скорости дисперсного потока на входе в циклон: а – 20 м/с; б – 16 м/с; в – 10 м/с.

При скорости 10 м/с пыль не удаляется в щелевые отверстия конической вставки, а это значит, что она будет захватываться обратно в поток и уносится в выхлопную трубу. Поэтому оптимальной скорость работы является скорость от 16 м/с и выше.

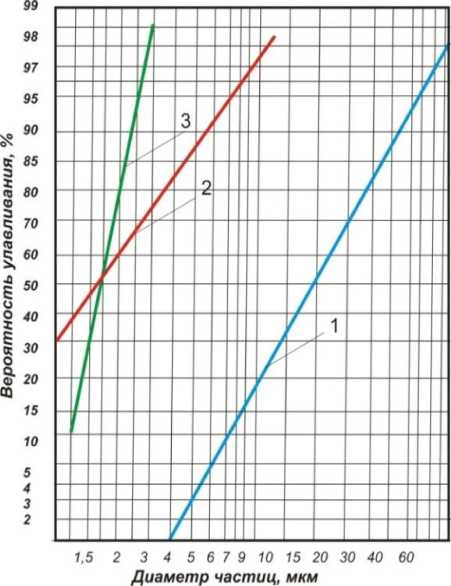

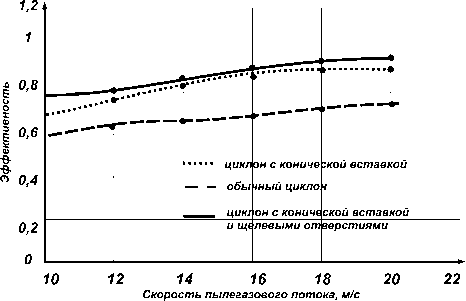

Целесообразность разработки и применения такой конструкции подтверждают зависимости, представленные на рисунках 6-7.

На рисунке 6 приведены интегральные кривые, полученные в результате измерений дисперсного состава импактором НИИОГАЗ. На рисунке 7 – зависимости эффективности и общего перепада давлений в зависимости от скорости пылегазового потока на входе в циклон. Полученные результаты подтверждают эффективность использования циклона с конической вставкой и щелевыми отверстиями.

Рисунок 6 - Анализ дисперсного состава пыли: пыль ржи при сн=107 мг/м3: 1 – до циклона; 2 – после циклона; 3 – после циклона с конической вставкой.

а

Рисунок 7 - Экспериментальные зависимости для пыли ржи при сн =114 мг/м3, dm =25 мкм, о =0,5: а - Э = », б - AP = fW

10 12 16 18 20

Скорость пылегазового потока, м/с б

Анализ работы предлагаемого циклона-пылеуловителя показал, что наиболее эффективно он работает на скоростях в диапазоне 16-20 м/с (скорости движения пылегазового потока в системах аспирации горизонтальных участков мукомольных цехов). При этом общая эффективность работы достигает значения 95 % при дисперсности улавливаемых 16

частиц начиная с 6 мкм и ниже. Полученные экспериментальные данные подтверждают целесообразность разработки и использования предложенной конструкции циклона-пылеуловителя с конической вставкой, а также доказывают правильность теоретических предположений о движении частиц различных потоков в полости циклона.

ВестникВГУИТ, №3, 2013