Разработка и апробация мобильного стенда по исследованию механических свойств биологических тканей

Автор: Паршина И.Ф., Доль А.В., Иванов Д.В., Бессонов Л.В., Майстренко Д.Н., Генералов М.И.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (105) т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Вопрос определения механических свойств стенок сосудов и атеросклеротических бляшек постоянно возникает при численном моделировании участков сосудистого русла. Испытательные машины, как правило, стоят в специальных лабораториях вне медицинских учреждений, и транспортировка образцов из клиники связана с определенными трудностями. Таким образом, актуальной является задача разработки мобильных испытательных устройств, которые могут быть установлены непосредственно в клинике для проведения испытаний сразу после операции. Представлены результаты разработки и апробации мобильного испытательного стенда для осуществления механических экспериментов по одноосному сжатию и растяжению биологических тканей. Назначение стенда - проведение механических испытаний в клинике со свежими тканями с целью избегания их транспортировки в лабораторию и/или заморозки. В качестве управляющего элемента в стенде используется аппаратная платформа Arduino UNO , которая осуществляет контроль за основными элементами стенда (двигатель, тензодатчик), а также запись данных на SD -карту и вывод информации об эксперименте на экран компьютера. Конструкционно стенд представляет собой аналог двухколонной испытательной машины. Все механизмы скомпонованы в переносном чемодане, управляющий модуль выполнен в виде выносного пластикового бокса. Верификация стенда осуществлялась на основе универсальной машины Instron 3342 с нагрузочной ячейкой 500 Н. С использованием стенда в общей сложности был проведен 121 эксперимент на мягких тканях (включая стенки артерий и атеросклеротические бляшки). Полученные модули Юнга и предельные значения прочности сведены в таблицу. Средний модуль Юнга для стенки внутренней сонной артерии составил 0,32 ± 0,24 МПа, для мягкой бляшки 0,30 ± 0,17 МПа, для твердой бляшки 0,85 ± 0,39 МПа; для твердых бляшек в сонных артериях также был определен предел прочности 1,12 ± 0,67 МПа. В результате была составлена уникальная база данных о модулях Юнга, полученных из свежесобранного материала. Методика и ее реализация на мобильном стенде показывают хорошее соответствие литературным данным для всех типов исследованных материалов.

Модуль юнга, предел прочности, одноосное сжатие, одноосное растяжение, экспериментальный стенд

Короткий адрес: https://sciup.org/146282987

IDR: 146282987 | УДК: 531/534: | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2024.3.03

Текст научной статьи Разработка и апробация мобильного стенда по исследованию механических свойств биологических тканей

RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS

Вопрос определения механических свойств стенок сосудов и атеросклеротических бляшек постоянно возникает при численном моделировании участков сосудистого русла [1; 2]. Известно, что в области атеросклеротических бляшек стенка патологически изменена, и ее свойства могут существенно отличаться от свойств здорового сосуда. В литературе встречаются данные, полученные для бляшек в целом, без информации по отдельным структурным элементам: ядру, покрышке или мягкой составляющей [3; 4]. Есть ряд работ, посвященных механическим свойствам отдельных слоев стенок артерий (интимы, медии и адвентиции) и бляшек [5–7], но исследования проведены на трупном материале.

Испытательные машины, как правило, стоят в специальных лабораториях вне медицинских учреждений [8; 9], поэтому образцы мягких тканей подвергаются достаточно длительному хранению и часто даже заморозке [5]. Это существенно влияет на их свойства, поэтому результаты могут отличаться от реальной картины.

Таким образом, актуальной является задача разработки мобильных испытательных устройств [10–13], которые могут быть установлены непосредственно в клинике для проведения испытаний сразу после операции. Такой мобильный стенд должен выполнять как испытания на сжатие, так и на растяжение образцов, что позволит исследовать все типы биологических тканей. Установка должна в полном объеме повторять методику испытаний на сжатие и растяжение, аналогичную той, которая реализуется на классических испытательных машинах: то есть фиксировать деформации образца и силу сжатия (растяжения), которая к этим деформациям привела.

Материалы и методы

Создание мобильного стенда

Ранее [14] была разработана и апробирована методика по исследованию механических свойств мягких тканей. Для программно-аппаратной реализации методики был спроектирован и собран мобильный испытательный стенд, позволяющий осуществлять одноосное сжатие и растяжение образцов. В качестве управляющего элемента в стенде используется аппаратная платформа Arduino UNO , которая осуществляет контроль за основными элементами стенда (двигатель, тензодатчик), а также запись данных на SD -карту и вывод информации об эксперименте на экран компьютера.

Конструкционно стенд представляет собой аналог двухколонной испытательной машины. Все механизмы скомпонованы в переносном чемодане, управляющий модуль выполнен в виде выносного пластикового бокса.

В боксе содержится платформа Arduino , драйвер шагового двигателя MX 1508 S и модуль записи на SD- карту. На поверхности выносного бокса размещены 6 кнопок управления: переключение режима работы (сжатие или растяжение), калибровка тензодатчика и проверка подключения карты, старт/стоп испытания, кнопки свободного перемещения траверсы вверх/вниз, кнопка отключения питания двигателя. Остальные элементы стенда жестко закреплены в переносном корпусе.

Рабочая область стенда включает неподвижный «стол» и подвижную траверсу, движение которой осуществляется за счет шагового двигателя 17 HS 4401 форм-фактора NEMA 17. Вращение вала двигателя передается на центральный двухзаходный винт посредством ременной передачи и двух зубчатых шкивов формата GT 2 c 20 и 60 зубцами. Подвижная траверса перемещается по двум направляющим диаметром 8 мм. Неподвижная траверса (стол) установлена на линейном тензометрическом датчике, который жестко крепится к корпусу.

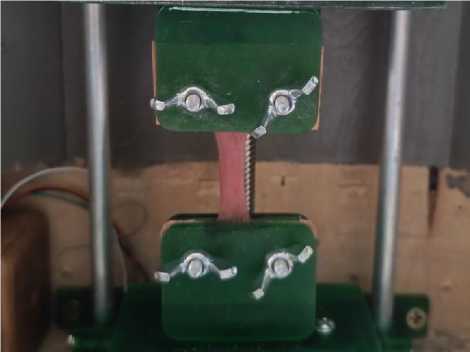

Для исследования на сжатие образец устанавливается между столом и траверсой. Для исследования на растяжение в стенде предусмотрены специальные крепления, которые дополнительно устанавливаются как на стол, так и на траверсу. Для исключения выскальзывания образцов крепления оснащены посадочными отверстиями для дополнительной установки накладок из наждачной бумаги. Общий вид стенда представлен на рис. 1, а .

Для экспериментов из пораженных атеросклерозом сосудов выделялись образцы правильной геометрической формы с поперечным сечением в виде круга или квадрата. Для испытаний на сжатие необходимо готовить образцы, линейный размер которых вдоль оси сжатия больше любого линейного размера поперечного сечения. При больших участках поражения это не составляет труда как в случае мягких, так и в случае твердых бляшек. Как правило, размер в направлении оси сжатия составлял от 4,5 до 9 мм, линейный размер основания (диаметр или длина ребра) при этом варьировался от 2 до 5 мм. Из одного участка сосуда, принадлежащего конкретному пациенту, при большом объеме атеросклеротических отложений может получиться выделить несколько образцов для испытаний.

Для экспериментов на растяжение участков артериальных стенок и покрышек атеросклеротических бляшек готовили образцы прямоугольной формы с длиной не менее 10 характерных размеров поперечного сечения (здесь под характерным размером понимаем наименьший, то есть толщина образца).

Испытания на испытательной машине Instron 3342 [15] и на мобильном стенде проводились при комнатной температуре, скорость перемещения траверсы как в случае растяжения, так и в случае сжатия

а

Рис. 1. Фотографии мобильного стенда: а – общий вид стенда; б – крепление образца артериальной стенки

б

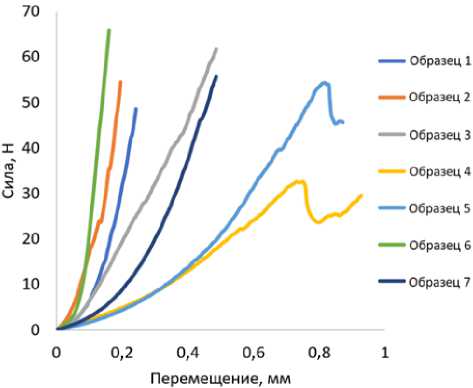

Рис. 2. Типовые зависимости силы от перемещения для бляшек

нагрузочной ячейкой 500 Н на мягких атеросклеротических бляшках, а также на образцах из синтетического нетканого материала (спанбонд). Бляшки были предоставлены ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» МЗ РФ (протокол этического комитета № 01-03/2023 от

30.03.2023). Для верификации образцов каждого типа было проведено по 7 экспериментов. Изначально испытания проводились на мобильном стенде, нагрузка на образцы бляшек не превышала 10 Н. Это позволяло не выходить из зоны упругих деформаций.

Результаты

Верификация выставлялась равной 2 мм/мин.

В ходе испытания (как на сжатие, так и на растяжение образцов) Instron 3342 фиксирует показания тензометрического датчика и датчика хода траверсы и записывает их в итоговый файл в формате . csv . Кроме того, по полученному набору точек испытательная машина автоматически вычисляет модуль упругости образца.

Стенд реализует описанную в работе [14] методику испытаний в полном объеме. Тензодатчик раз в 0,1 с фиксирует усилия, действующие на образец, а драйвер шагового двигателя позволяет считывать количество оборотов вала, которые пересчитываются в линейное перемещение траверсы. Полученные с тензодатчика и вала синхронизированные данные в режиме реального времени выводятся на экран компьютера через COM -порт, а также при записываются на SD -карту в . txt -файл.

Верификация работы мобильного стенда

Разработанный стенд был верифицирован посредством испытательной машины Instron 3342 с

Типовые диаграммы деформирования участков бляшек приведены на рис. 2. Видно, что при нагрузке до 10 Н имеют место упругие деформации всех образцов.

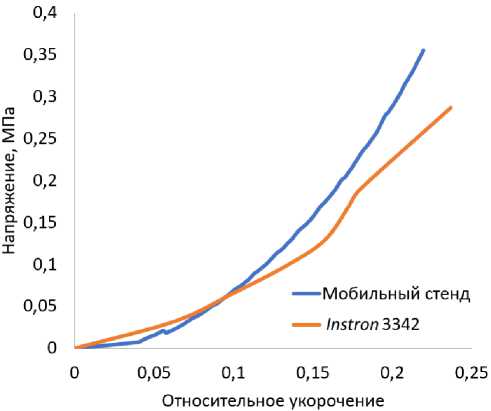

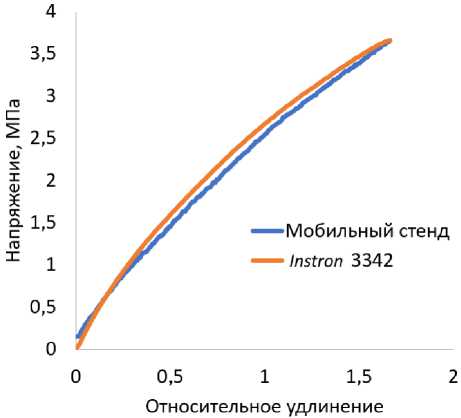

Модули Юнга, полученные на мобильном стенде и машине Instron 3342 для мягких бляшек, вычисленные в ходе верификации методики, отличались не более чем на 4,3 %, а для образцов из нетканого материала – не более чем на 2 %. Характерные кривые «напряжение – деформация» мягкой бляшки и образца из спанбонда, полученные на испытательной машине Instron и на мобильном стенде, приведены на рис. 3.

Таким образом, показано, что методика испытаний реализуется на мобильном стенде с высокой степенью точности.

Исследование мягких тканей

Далее были проведены эксперименты, направленные на исследование механических характеристик атеросклеротических бляшек разной плотности и локализации. Вычислены модули Юнга твердых

а

б

Рис. 3. Типовые зависимости «напряжение – деформация» для спанбонда, полученные на испытательной машине Instron 3342 (оранжевая линия) и мобильном стенде (синяя линия):

а – эксперименты на сжатие; б – эксперименты на растяжение

Средние модули Юнга, пределы прочности и количество образцов

|

Ткань |

Количество, шт. |

Средний модуль Юнга, МПа |

Предел прочности, МПа |

|

Мягкие бляшки, ВСА |

40 |

0,30 ± 0,17 |

– |

|

Твердые бляшки, ВСА |

24 |

0,85 ± 0,39 |

1,12 ± 0,67 |

|

Мягкие бляшки, БА |

8 |

0,28 ± 0,19 |

– |

|

Твердые бляшки, БА |

8 |

1,12 ± 0,54 |

2,24 ± 1,17 |

|

Стенка ВСА |

14 |

0,32 ± 0,24 |

– |

|

Стенка ОСА |

8 |

0,49 ± 0,30 |

– |

|

Стенка БА |

10 |

0,27 ± 0,16 |

– |

|

Покрышка бляшки |

5 |

0,12 ± 0,05 |

– |

|

Стенка ВСА за бляшкой |

7 |

0,08 ± 0,02 |

– |

(сильно кальцинированных) участков, а также мягких бляшек. Исследованы механические свойства покрышек бляшек, а также здоровых и патологически измененных стенок внутренних сонных (ВСА), общих сонных (ОСА) и бедренных артерий (БА) (см. рис. 2).

Сводные результаты

Результаты испытаний сведены в таблицу. Выборки с модулями Юнга проверялись с помощью теста Шапиро – Уилка на нормальность распределения [16]. Выявлено, что выборки нормально распределены, поэтому в таблице приведены средние значения показателей и их стандартные отклонения.

Обсуждение

Благодаря разработке мобильного испытательного стенда в данной работе проведена серия экспериментов по определению модуля Юнга атеросклеротических бляшек, участков сосудистой стенки, изъятых из организма не позднее нескольких часов назад (в ряде случаев эксперименты проводились непосредственно после завершения операции), а также губчатой кости позвонков коровы. Это позволило набрать базу данных о максимально актуальных механических характеристиках бляшек и подтвердить возможность работы на стенде с костными тканями.

Результаты экспериментов по порядкам значений схожи с данными литературы [1; 3; 17–23].

В [17] средние значения модуля Юнга фиброзной покрышки равнялись 0,082 ± 0,033 МПа (8 образцов), что согласуется с полученными в данном исследовании данными (0,12 ± 0,05 МПа). Результаты в [17; 24] также хорошо согласуются с данными о свойствах измененной стенки ВСА в области бляшки. Так, в [24] модуль Юнга измененной стенки дается равным 0,059 ± 0,047 МПа, и данные из таблицы (0,08 ± 0,02 МПа) входят в приведенный диапазон значений.

Модули Юнга стенок ВСА по литературным данным сильно разнятся, однако значения из таблицы отлично согласуются по порядкам с опубликованными величинами [1; 8; 25]. Механические характеристики бедренной артерии также соответствую данным литературы. Также для стенки общей сонной артерии в [26] указан модуль Юнга, равный 0,49 МПа, что неплохо согласуется с данными из таблицы. Однако следует отметить, что во многих современных работах бедренную артерию принято моделировать с использованием моделей гиперупругих материалов [7; 9; 27–29], поэтому для расчета констант Муни – Ривлина [4; 30; 31], необходимо будет строить график «напряжение – деформация» по полученным на мобильном стенде точкам [32].

В работе [3] представлены результаты исследования механических свойств атеросклеротических бляшек сонных и бедренных артерий, и здесь полученные в ходе данной работы значения немного отличаются от источника. В работе [3] модули упругости бляшек в общей бедренной (0,44 МПа) и сонной (0,89 МПа) артериях отличались почти в два раза. В то время как по данным из таблицы для мягких и твердых бляшек в соответствующих артериях не наблюдается такой разницы: 0,28 МПа к 0,29 МПа для мягких бляшек в бедренной и сонной соответственно; 1,12 МПа к 0,85 МПа для твердых бляшек в бедренной и сонной соответственно. Такая разница в соотношениях может обусловливаться степенью кальцинированности исследованных бляшек в [3] и в данной работе. Более того, авторы в [3] указывали, что перед испытаниями образцы замораживались при температуре - 20 ° С, что могло так изменить их механические характеристики.

В работе [33] для предела прочности на сжатие кальцинированной бляшки подвздошной артерии приведено значение 2,49 МПа, что довольно близко к полученным 2,24 МПа для бляшек в БА. Анатомически бедренная артерия является, по сути, продолжением подвздошной, а атеросклеротические отложения в этих сосудах часто покрывают довольно протяженные участки, поэтому кажется уместным сравнение приведенных механических свойств с результатами из таблицы. Для предела прочности на сжатие твердых бляшек из сонных артерий нам не удалось обнаружить данных, поэтому этот результат пока видится новым и требующим уточнений за счет большего количества натурных экспериментов.

Таким образом, методика и ее реализация на мобильном стенде показывают хорошее соответствие с литературными данными.

Заключение

Cпроектирован, собран, откалиброван и верифицирован мобильный испытательный стенд, который позволил провести серию испытаний по определению механических характеристик стенок артерий, атеросклеротических бляшек, покрышек бляшек.

Стенд учитывает особенности работы с мягкими тканями, а именно:

-

• позволяет работать с малыми образцами с размерами поперечного сечения от 2 мм;

-

• позволяет проводить испытания как на сжатие, так и на растяжение образцов;

-

• предусмотрено крепление дополнительных проставок для исключения выскальзывания образцов.

Результатом испытания является набор данных (. txt -файл), содержащий синхронизированные показания тензодатчика и датчика обработки поворота вала (пересчитанные в перемещения траверсы).

На мобильном стенде проводились верификационные испытания образцов из мягких бляшек (сжатие) и спанбонда (растяжение). Установлено хорошее соответствие полученных сведений с данным универсальной испытательной машины Instron 3342 для аналогичных образцов при тех же условиях испытаний с ошибкой не более 4,3 % (при сжатии) и 2 % (при растяжении).

Проведены испытания на сжатие и растяжение образцов из мягких и твердых атеросклеротических бляшек, фиброзных покрышек, а также стенок сонных и бедренных артерий. В результате была собрана уникальная база данных, содержащая модули Юнга тканей, полученные на свежеизъятом материале.

Дальнейшие исследования

Дальнейшие исследования будут направлены на проведение испытаний с костными тканями. Отметим, что в случае с твердыми костными тканями проблема транспортировки образцов стоит не так остро, в силу того, что уже показано [34] минимальное влияние заморозки на механические свойства компактной костной ткани и незначительное влияние на структуру губчатой кости [35]. Показано, что на поверхности замороженных образцов губчатой кости возникают микротрещины, которые могут существенно изменять механические характеристики материала. Основной проблемой, связанной с исследованием механических характеристик твердых тканей, является крайне малый объем данных по модулям упругости детских костей. Существует ряд работ [36–39] с предложенными методиками расчета модулей Юнга детских и взрослых костей на основе единиц Хаунсфилда. Однако наблюдается практически полное отсутствие в литературе данных о механических испытаниях образцов костных тканей детей. Безусловно, это связано с рядом этических и методологических проблем, которые не позволяют исследовать образцы тканей вне клиники. При ряде операций у пациентов изымаются довольно обширные участки костной ткани, которые могут послужить материалом для экспериментов. В связи с этим планируется использовать мобильный стенд для исследования механических характеристик образцов костных тканей детей непосредственно в клинике, о чем уже достигнуты предварительные договоренности с профильными медицинскими центрами.

Список литературы Разработка и апробация мобильного стенда по исследованию механических свойств биологических тканей

- Иванов, Д.В. Биомеханические основы прогнозирования протекания каротидного атеросклероза / Д.В. Иванов, А.В. Доль, Ю.И. Кузык // Российский журнал биомеханики. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 29–40.

- Gasser, T. Modeling plaque fissuring and dissection during balloon angioplasty intervention / T. Gasser, G. Holzapfel // Annals of biomedical engineering. – 2007. – Vol. 35. – P. 711–23.

- Mechanical properties and composition of carotid and femoral atherosclerotic plaques: A comparative study / E.M. Cunnane, J.J.E. Mulvihill, H.E. Barrett, M.M. Hennessy, E.G. Kavanagh, M.T. Walsh // Journal of Biomechanics. – 2016. – Vol. 49, no.15. – P. 26.

- The role of biomechanics in the assessment of carotid atherosclerosis severity: А numerical approach / L. Zouggari, B. Bousaid, F. Massi, A. Culla, A. Millon // World. J. Vasc. Surg. – 2018. – Vol.1, no. 1. – P. 1007.

- Holzapfel, G.A. Mechanics of angioplasty: Wall, balloon and stent / G.A. Holzapfel, C.A.J. Schulze-Bauer, M. Stadler // Mechanics in Biology. NewYork: The American Society of Mechanical Engineers (ASME). – 2000. – Vol. 242, no. 46. – P. 141–156.

- Holzapfel, G.A. Anisotropic mechanical properties of tissue components in human atherosclerotic plaques / G.A. Holzapfel, G. Sommer, P. Regitnig // Journal of Biomechanical Engineering. – 2004. – Vol. 126. – P. 657–665.

- Holzapfel, G.A. A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models / G.A. Holzapfel, T.C. Gasser, R.W. Ogden // Journal of Elasticity. – 2000. – Vol. 61. – P. 1–48.

- Riley, W. Ultrasonic measurement of the elastic modulus of the common carotid artery: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study / W. Riley, R. Barnes, G. Burke // Medicine Stroke. – 1992. – Vol. 23. – P. 952–956.

- A finite element investigation onplaque vulnerability in realistichealthy and atherosclerotichuman coronary arteries / A. Karimi, M. Navidbakhsh, S. Faghihi, A. Shojaei, A.K. Hassani // Proc IMechE Part H:J Engineering in Medicine. – 2012. – Vol. 227, no. 2. – P. 148–161.

- Arrizabalaga, J.H. Fabrication of an economical arduinobased uniaxial tensile tester / J.H. Arrizabalaga, A.D. Simmons, M.U. Nollert // J. Chem. Educ. – 2017. – Vol. 94, no. 4. – Р. 530–533.

- Geasa, M.M. Development of an Arduino based universal testing apparatus / M.M. Geasa // Archives of Agriculture Sciences Journal. – 2022. – Vol. 4, no. 3. – P. 121–131.

- Разработка испытательной машины для двухосного тестирования мягких тканей и биоматериалов / А.Л. Овсепьян, В.Ю. Саламатова, А.Н. Рамазанов, Д.Д. Диц, О.С. Вартанов, Д.Н. Бардынин, Н.В. Клочко, А.В. Подоровский, Ю.В. Василевский // Российский журнал биомеханики. – 2023. – Т. 27, № 4. – С. 12–24.

- Исследование связи между подошвенным давлением и тонусом икроножной мышцы. Разработка и апробация нового экспериментального стенда / А.О. Гуляева, А.С. Фалькович, С.И. Киреев, Д.В. Терин, И.М. Магомедов // Российский журнал биомеханики. – 2023 – Т. 27, № 4. – С. 127–137.

- Доль, А.В. Механические свойства атеросклеротических бляшек, покрышек и стенок: испытания на мобильном стенде / А.В. Доль // Российский журнал биомеханики. – 2023. – Т. 27, № 3. – С. 81–88.

- Механическое поведение материала из никелида титана при растяжении и оценка биомеханической совместимости / Е.С. Марченко, А.А. Козулин, Е.Б. Топольницкий, Н.А. Шефер, А.В. Ветрова, М.А. Ковалёва // Российский журнал биомеханики. – 2024. – Т. 28, № 2. – С. 52–63. DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2024.2.04

- Chen, E.H. The power of the Shapiro–Wilk W test for normality in samples from contaminated normal distributions / E.H. Chen // Journal of the American Statistical Association. – 1971. – Vol. 66. – P. 760–762.

- Experimental measurement of the mechanical properties of carotid atherothrombotic plaque fibrous cap / S.R.H. Barrett, M.P.F. Sutcliffe, S. Howarth, Z.Y. Li, J.H. Gillard // J. Biomech. – 2009. – Vol. 42. – P. 1650–1655.

- Local anisotropic mechanical properties of human carotid atherosclerotic plaques - Characterisation by microindentation and inverse finite element analysis / C.K. Chai, A.C. Akyildiz, L. Speelman, F.J.H. Gijsen, C.W.J. Oomens, M.R.H.M. van Sambeek, A. van der Lugt, F.P.T. Baaijens // J. Mech. Behav. Biomed. Mater. – 2014. – Vol. 43. – P. 59–68.

- Structural strength of cancellous specimens from bovine femur under cyclic compression / K. Endo, S. Yamada, M. Todoh, M. Takahata, N. Iwasaki, S. Tadano // PeerJ. – 2016. – Vol. 4. – P. e1562.

- Rezvani-Sharif, A. Progressive changes of elastic moduli of arterial wall and atherosclerotic plaque components during plaque development in human coronary arteries / A. Rezvani-Sharif, M. Tafazzoli-Shadpour, A. Avolio // Med. Biol. Eng. Comput. – 2019. – Vol. 57, no. 3. – P. 731–740.

- Material properties of components in human carotid atherosclerotic plaques: a uniaxial extension study / Z. Teng, Y. Zhang, Y. Huang, J. Feng, J. Yuan, Q. Lu, M.P. Sutcliffe, A.J. Brown, Z. Jing, J.H. Gillard // Acta Biomater. – 2014. – Vol. 10. – P. 5055–5063.

- Structure-dependent dynamic mechanical behavior of fibrous caps from human atherosclerotic plaques / R.T. Lee, A.J. Grodzinsky, E.H. Frank, R.D. Kamm, F.J. Schoen // Circulation. – 1991. – Vol. 83. – P. 1764–1770.

- Mechanical properties of model atherosclerotic lesion lipid pools / H.M. Loree, B.J. Tobias, L.J. Gibson, R.D. Kamm, D.M. Small, R.T. Lee // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 1994. – Vol. 14. – P. 230–234.

- Mapping elasticity moduli of atherosclerotic plaque in situ via atomic force microscopy / P. Tracqui, A. Broisat, J. Toczek, N. Mesnier, J. Ohayon, L. Riou // Journal of Structural Biology. – 2011. – Vol. 174, no. 1. – P. 115–123.

- Viscoelastic properties of normal and atherosclerotic carotid arteries / N. Labropoulos, M.A. Mansour, S.S. Kang, D.S. Oh, J.F. Buckman, W.H. Baker // European journal of vascular and endovascular surgery: the official journal of the European Society for Vascular Surgery. – 2000. – Vol.19, no. 3. – P. 221–225.

- Matsumoto, T. Biomechanics of Blood Vessels: Structure, Mechanics, and Adaptation / T. Matsumoto, S. Sugita, T. Yaguchi // Advances in Metallic Biomaterials. – 2015. – P. 71–98.

- Holzapfel, G.A. Constitutive modelling of arteries / G.A. Holzapfel, R.W. Ogden // Proc. R. Soc. – 2010. – Vol. 466. – P. 1551–1597.

- Hemodynamic analysis of a compliant femoral artery bifurcation model using a fluid structure interaction framework / Y.-H. Kim, J.-E. Kim, Y. Ito, A.M. Shih, B. Brott, A. Anayiotos // Annals of Biomedical Engineering. – 2008. – Vol. 36, no. 11. – P. 1753–1763

- Residual strain effects on the stress field in a thick wall finite element model of the human carotid bifurcation / A. Delfino, N. Stergiopulos, J.E. Moore, J.-J. Meister // J. Biomech. – 1997. – Vol. 30. – P. 777–786.

- Effect of linear and Mooney–Rivlin material model on carotid artery hemodynamics / N. Kumar, R. Pai, M. Manjunath, A. Ganesha, A. Khader // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. – 2021. – Vol. 43. – P. 395.

- 3D MRI-based multi-component FSI models for atherosclerotic plaques a 3-D FSI model / D. Tang, C. Yang, J. Zheng, P.K. Woodard, G.A. Sicard, J.E. Saffitz, C. Yuan // Annals of Biomedical Engineering. – 2004. – Vol. 32, no. 7. – P. 947–960.

- Experimental Determination of the Mooney-Rivlin Constant for Natural Rubber Vulcanisates / D.C. Campbell, A.V. Chapman, I.R. Goodchild, W.S. Fulton // J. nat. Rubb. Res. – 1992. – Vol. 7, no. 3. – P. 168–180.

- Calcifications in atherosclerotic plaques and impact on plaque biomechanics / H.E. Barrett, K. Van der Heiden, E. Farrell, F.J.H. Gijsen, A.C. Akyildiz // Journal of Biomechanics. – 2019. – Vol. 87 – P. 1–12.

- The effects of freezing on the mechanical properties of bone / B. Kaye, C. Randall, D. Walsh, P. Hansma // The Open Bone Journal. – 2012. – Vol. 4. – P. 14–19.

- Lander, S. L. The effects of freezing, boiling and degreasing on the microstructure of bone / S.L. Lander, D. Brits, M. Hosie // HOMO – Journal of Comparative Human Biology. – 2014. – Vol. 65, no. 2. – P. 131–142

- Density and mechanical properties of vertebral trabecular bone-A review / C. Öhman-Mägi, O. Holub, D. Wu, R.M. Hall, C. Persson // JOR Spine. – 2021. – Vol. 4, no 4. – P. e1176.

- The predictive value of quantitative computed tomography for vertebral body compressive strength and ash density / L. Mosekilde, S.M. Bentzen, G. Ortoft, J. Jørgensen // Bone. – 1989. – Vol. 10, no 6. – P. 465–470.

- Rho, J.Y. Relations of mechanical properties to density and CT numbers in human bone / J.Y. Rho, M.C. Hobatho, R.B. Ashman // Med Eng Phys. – 1995. – Vol. 17, no 5. – P. 47–55.

- Построение зависимости между значением модуля Юнга и числами Хаунсфилда губчатой кости головок бедра / Л.В. Бессонов, А.А. Голядкина, П.О. Дмитриев, А.В. Доль, В.С. Золотов, Д.В. Иванов, И.В. Кириллова, Л.Ю. Коссович, Ю.И. Титова, В.Ю. Ульянов, А.В. Харламов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. – 2021. – Т. 21, вып. 2. – С. 182–193. DOI: 10.18500/1816-9791-2021-21-2-182-193.