Разработка и исследование коммутатора приходящих сигналов для приемо-передающих устройств систем связи

Автор: Маклашов В.А., Шашков Д.И., Пиганов М.Н.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Выполнен анализ типов коммутаторов приходящих сигналов. Сделан выбор конструктивной реализации коммутатора. Предложена методика его проектирования и моделирования. Для реализации методики было использовано программное обеспечение NI AWR Design Environment. Построена модель СВЧ-фильтра на основе микрополосковых элементов. Проведено сравнение коэффициентов рассеяния и стоячей волны по напряжению полученной модели и топологии фильтра. Установлено, что коммутатор обеспечивает работоспособность как с непрерывными, так и с импульсивными радиосигналами с любыми видами модуляции. Он имеет коэффициент передачи радиосигналов в рабочем диапазоне частот в открытом состоянии входов без ослабления аттенюатором от 0 до +10 дБ при максимальном ослаблении от -28 до -4 дБ, а в закрытом состоянии входов при максимальном ослаблении аттенюатора - от -80 до -100 дБ. Уровень развязки между входами составляет не менее -50…-55 дБ. Коэффициент передачи радиосигналов со входов на выход регулируется с шагом 0,5 дБ, глубиной не менее минус 15 дБ, с переходом перестройки не более 100 нс. КПС обеспечивает линейный режим функционирования с уровнем шумов и паразитных составляющих на выходах не более -90 дБ/Вт и отношение сигнал/шум не менее 10 дБ в линейном режиме функционирования. Неравномерность коэффициентов передач радиосигналов на каждом из выходов в рабочем диапазоне частот при открытом состоянии входов без ослабления аттенюаторами и линейном режиме функционирования составляет не более ±1,0 дБ. Коэффициент интермодуляционных искажений второго и третьего порядков при подаче на входы двух наносекунд радиосигналов не превышает -60 дБс.

Моделирование, проектирование, методика, коммутатор, приходящий сигнал, приемопередающее устройство, система связи, фильтр, модуль, параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/140256121

IDR: 140256121 | УДК: 621.396.378 | DOI: 10.18469/1810-3189.2020.23.1.106-114

Текст научной статьи Разработка и исследование коммутатора приходящих сигналов для приемо-передающих устройств систем связи

В настоящее время одной из основных задач СВЧ-техники является расширение областей ее использования, в том числе разработка и развитие новых технологий на основе беспроводных систем связи и телекоммуникаций. При этом идет процесс освоения все новых полос частот [1]. Одним из узких мест в данном случае являются коммутирующие устройства, которые в ряде случаев не обеспечивают требуемого уровня электромагнитной совместимости радиоканалов [2].

Эта проблема особенно актуальна при разработке и производстве малогабаритных комплексов нового поколения для защиты летательных аппаратов различного назначения с функциями радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления [3-8], выполненных по модульной технологии VPX [9].

Целью данной работы стали разработка методики проектирования, моделирование и исследование коммутатора приходящих сигналов (КПС) с функциями усиления, переключения и предварительной селекции радиосигналов в частотном диапазоне 1…12 ГГц.

1. Анализ типов КПС

Для построения КПС могут использоваться газоразрядные, электромеханические, ферритовые и полупроводниковые устройства. Однако первые три типа устройств на данном этапе оказались малогабаритными. У механических устройств низкое быстродействие (время коммутации составляет 10 2 ^10 3 с), большие массогабаритные показатели, низкая надежность. Газоразрядные устройства имеют высокую шумовую температуру, а в низкоомном состоянии – большое время восстановления.

Наиболее перспективными являются полупроводниковые коммутирующие устройства. Они характеризуются высокими быстродействием (10-5...10- 9 с), относительно малой мощностью по цепи управления, высокой надежностью, низкими массогабаритными показателями. Высокую эффективность показали коммутаторы на основе p-i-n диодов, обладающих способностью изменять импеданс в широких пределах при поглощении минимальной СВЧ-мощности.

2. Выбор конструктивной реализации коммутатора

VPX-технология базируется на модульном принципе конструирования. Был выбран наиболее на-

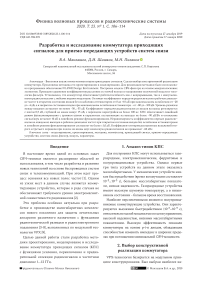

Рис. 1. Функциональная схема

Fig. 1. Functional diagram

дежный вариант реализации модуля КПС в виде герметичной микросборки. Такой вариант, кроме того, имеет минимальное число узлов и элементов, является высокотехнологичным, ремонтнопригодным. Большинство элементов унифицированные и многофункциональные.

Для реализации данного варианта модуля КПС была разработана новая функциональная схема (рис. 1).

Модуль содержит пять ВЧ-входов и три ВЧ-выхода, обеспечивающих функционирование в рабочем диапазоне частот. Они выполнены с помощью герметичных коаксиально-полосковых переходов. В состав КПС входят 15 коммутаторов (К1…К15), 2 фиксированных аттенюатора (АТ1, АТ2), 6 полосовых фильтров (ФП1…ФП6), 4 сумматора функциональной мощности (СМ1…СМ4), 9 усилителей (У1…У9), 2 делителя мощности (ДМ1, ДМ2), устройство управления (У), синтезатор перестраиваемый (СП1).

На входах модуля установлены фильтры верхних частот (ФВЧ1…ФВЧ6) с КСВН не более 1,4. ФВЧ имеют коэффициент передачи в рабочем ди- апазоне не менее –2 дБ, а в полосе заграждения – не более минус 25 дБ.

Модуль обеспечивает возможность контроля температуры наиболее тепловыделяющего электрорадиоизделия и внешней воздействующей температуры, а также текущего состояния цепей управления с передачей данных по интерфейсу RS-485.

Конструктивно модуль КПС выполнен в виде герметичной микросборки.

3. Методика проектирования и моделирования

Предлагаемая методика включает в себя следующие основные этапы.

-

1. Создание системы связи. Определяется состав элементов и электромагнитных структур в виде электрических моделей.

-

2. Выбор структурных элементов, в частности фильтров, определение числа каскадов.

-

3. Разработка (выбор) модели первого каскада фильтра.

-

4. Разработка (синтез) топологии элементов фильтра первого каскада.

-

5. Разработка (выбор) модели второго каскада фильтра.

-

6. Синтез топологии элементов (фильтра) второго каскада.

-

7. Моделирование и анализ элементов и схем с помощью симуляторов NI AWRC: используются линейный, продвинутый гармонический, 3D методы конечных элементов.

-

8. Настройка и оптимизация схем, корректировка топологии элементов и схем.

-

9. Статистический анализ результатов, исследование отклика системы на основе статистически варьируемых параметров элементов схемы.

-

10. Верификация результатов проектирования на системном и схемном уровне.

-

11. Интегрированная проверка проектных норм (DRC).

-

12. Экстракция паразитных компонент на основе 3D расчетного алгоритма по высокоскоростной технологии OKA Int.

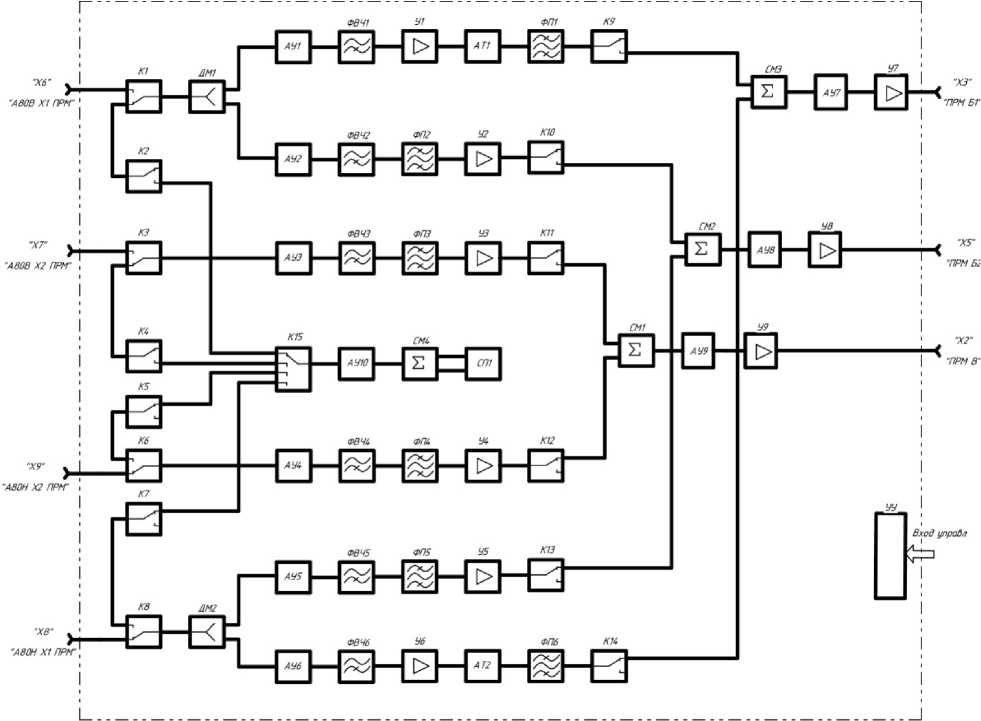

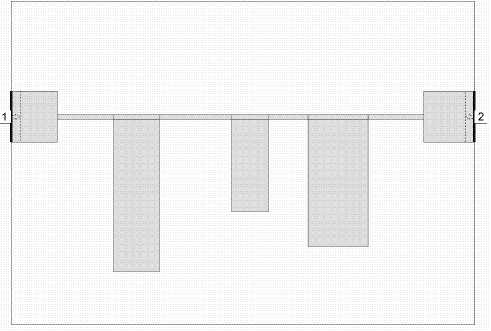

Рис. 2. Структура фильтра Z9

Fig. 2. Filter structure Z9

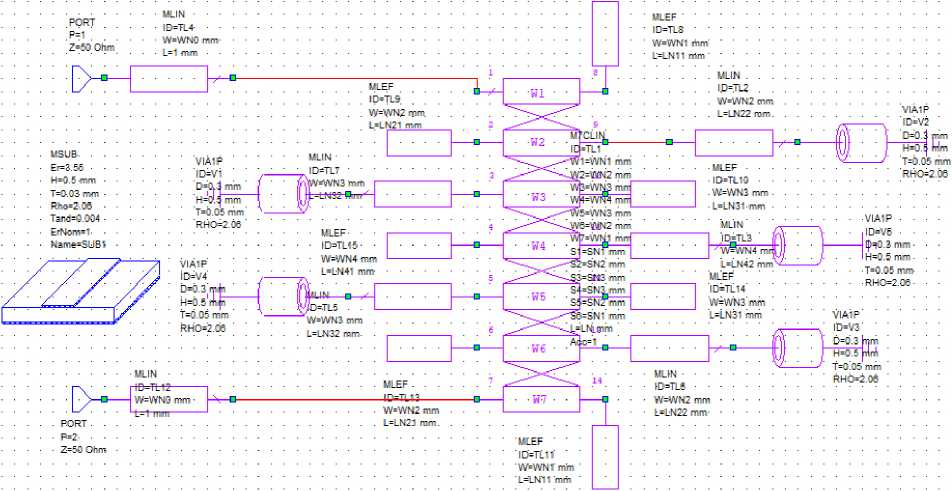

Для реализации данной методики было использовано программное обеспечение NI AWR Design Environment. Этот пакет объединяет три инструмента: Visual System Simulator (VSS), Microwave Office (MWO) и Analog Office (AO).

Главной особенностью среды проектирования AWR Design Environment явлется единая объектно-ориентированная модель данных, которая позволяет синхронизировать работу над проектом без использования промежуточных трансляторов. Доступ ко всем данным проекта обеспечивается в рамках единой платформы. На системном уровне моделирование узлов и обработки радиосигналов выполняется в пакете VSS, а на физико-топологическом уровне – в MWO. Пакет MWO имеет современную библиотеку СВЧ-элементов.

Пакет Analog Office позволяет использовать единую среду для полного ваимодействия с комплексным и мощным набором встроенных инструментов для разработки аналоговых и радиочастотных микросхем и микросборок методами «сверху – вниз» и «front – toent».

Программный продукт NI AWR Design Environment был удачно интегрирован в традицион- ный маршрут проектирования радиоэлектронных устройств СВЧ–диапазона на основе EDA и CAD систем.

4. Моделирование и проектирование фильтров

Многие параметры приемного тракта определяются характеристиками фильтров, в первую очередь полосовых фильтров [10]. Поэтому конструкции фильтров уделяется высокое внимание. В связи с этим рассмотрим процедуру моделирования и проектирования на примере фильтров. Возьмем фильтр Z9. Структура данного фильтра приведена на рис. 2.

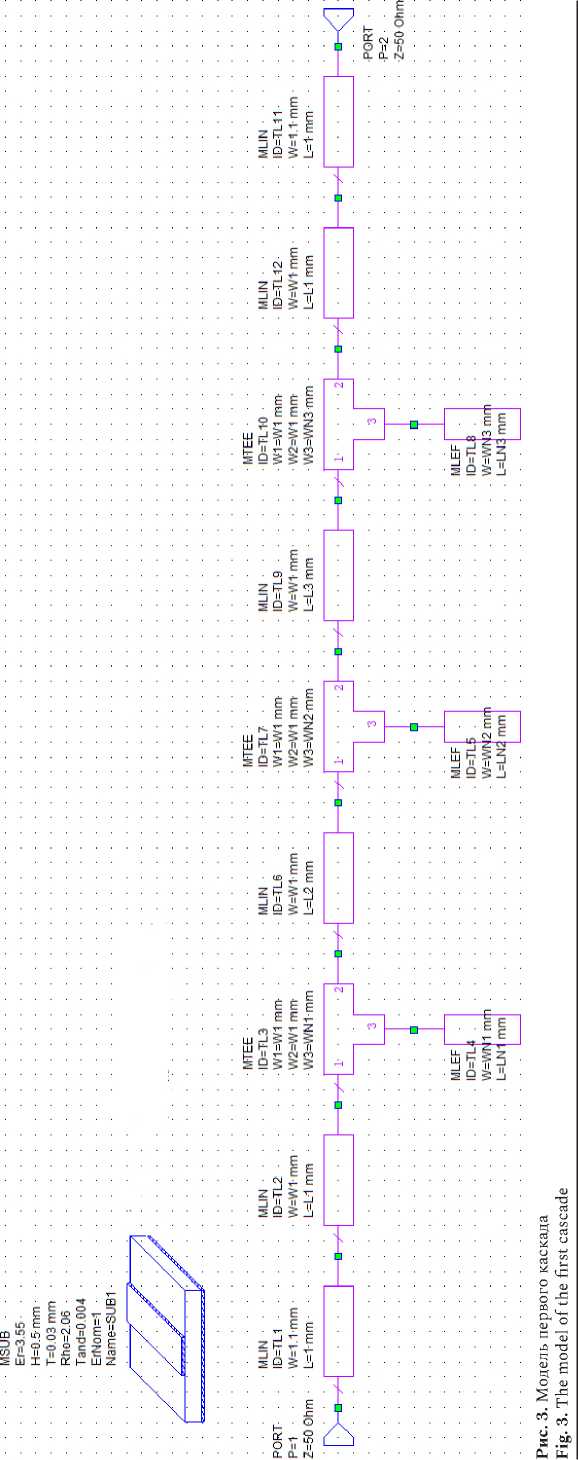

Разобьем его на два каскада. Для каждого каскада построим модель с заданными параметрами подложки и топологию.

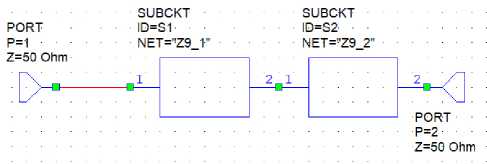

Микрополосковые элементы представляют собой проводники на слое диэлектрика, расположенные с одной его стороны, а другая сторона имеет сплошную металлизацию. Толщина диэлектрика и диэлектрическая проницаемость определяют информацию, необходимую для расчета волнового сопротивления линий. Схема, содержащая микро-полосковые элементы, должна включать специальный элемент, не присоединенный электрически к другим элементам схемы, т. е. подложку с заданными параметрами. Разработанная модель 1-го каскада приведена на рис. 3. На рис. 4 показана синтезированная топология этого каскада.

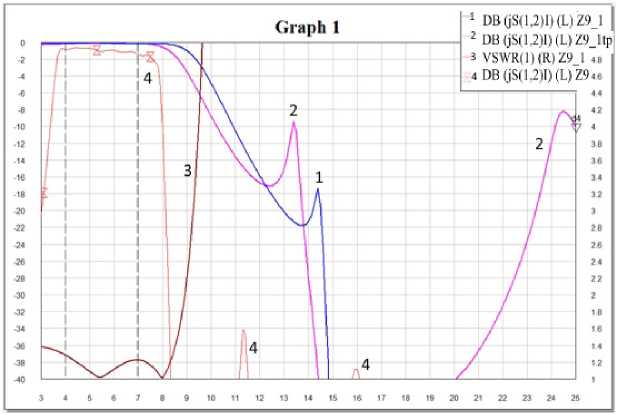

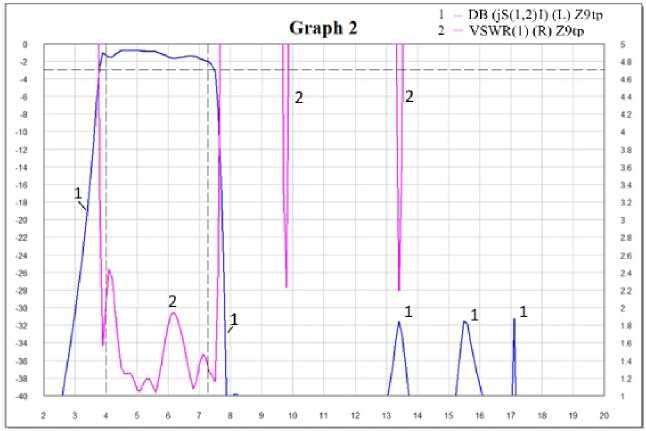

На рис. 5 представлены коэффициенты рассеяния (DB) и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR), где Z9_1 – первый каскад, Z9 – фильтр, Z9_1tp – топология первого каскада.

Как видно из рис. 5, коэффициенты рассеивания модели и топологии несколько отличаются. Для второго каскада последовательность действий аналогичная.

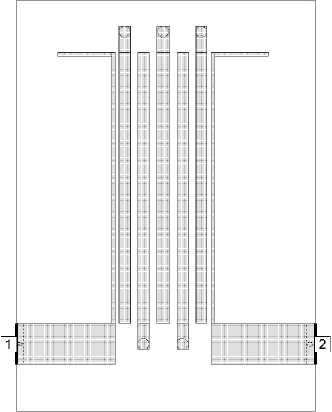

На рис. 6 приведена разработанная модель 2-го каскада, а на рис. 7 – синтезированная топология этого каскада.

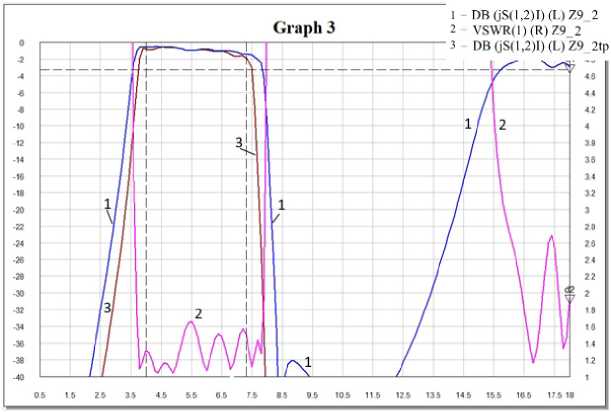

На рис. 8 представлены коэффициенты рассеяния (DB) и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) для второго каскада, где Z9_2 – модель второго каскада, Z9_2tp – топология второго каскада.

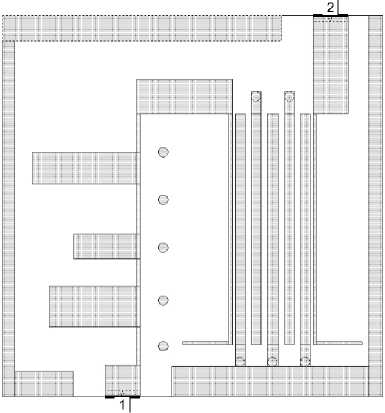

Теперь объединим топологические рисунки первого и второго каскадов фильтра, расположим контактные площадки. Топология фильтра приведена на рис. 9. На рис. 10 показаны коэффициенты рассеяния и стоячей волны для фильтра Z9.

Рис. 4. Топология первого каскада

Fig. 4. Topology of the first cascade

Рис. 5. Коэффициенты рассеяния (DB) и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) для первого каскада

Fig. 5. The scattering coefficients (DB) and the standing wave voltage coefficient (VSWR) for the first cascade

Рис. 6. Модель второго каскада

Fig. 6. The model of the second cascade

Рис. 7. Топология второго каскада

Fig. 7. The topology of the second cascade

Рис. 8. Коэффициенты рассеяния (DB) и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) для второго каскада

Fig. 8. The scattering coefficients (DB) and the standing wave voltage coefficient (VSWR) for the second cascade

Рис. 9. Топология фильтра Z9

Fig. 9. Filter topology Z9

Рис. 10. Коэффициент рассеяния (DB) и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) для фильтра Z9

Fig. 10. The scattering coefficient (DB) and the standing wave voltage coefficient (VSWR) for filter Z9

5. Исследование параметров КПС

КПС обеспечивает работоспособность как с непрерывными, так и с импульсивными радиосигналами с любимыми видами модуляции. Он имеет коэффициент передачи радиосигналов в рабочем диапазоне частот в открытом состоянии входов без ослабления аттенюатором от 0 до +10 дБ, при максимальном ослаблении – от –28 до –4 дБ, а в закрытом состоянии входов при максимальном ослаблении аттенюатора – от –80 до –100 дБ. Уровень развязки между входами составляет не менее – 50…55 дБ. Коэффициент передачи радиосигналов со входов на выход регулируется с шагом 0,5 дБ, глубиной не менее минус 15 дБ, с переходом перестройки не более 100 нс. КПС обеспечивает линейный режим функционирования с уровнем шумов и паразитных составляющих на выходах не более –90 дБ/Вт и отношение сигнал/шум не менее 10 дБ в линейном режиме функционирования.

Неравномерность коэффициентов передач радиосигналов на каждом из выходов в рабочем диапазоне частот при открытом состоянии входов без ослабления аттенюаторами и линейном режиме функционирования составляет не более ±1,0 дБ.

Коэффициент интермодуляционных искажений второго и третьего порядков при подаче на входы двух наносекунд радиосигналов не превышает минус 60 дБс.

Заключение

Предложенная методика проектирования, моделирования и исследования коммутатора приходящих сигналов позволила на 42–45 % сократить время разработки, на 20–28 % повысить точность расчетов данного класса устройств. Использованный программный продукт NI AWR Design Environment был интегрирован в имеющийся на предприятии маршрут проектирования СВЧ–устройств на основе известных EDA- и CAD-систем.

Список литературы Разработка и исследование коммутатора приходящих сигналов для приемо-передающих устройств систем связи

- Баскакова А.Э., Тургалиев В.М., Холодняк Д.В. Перестраиваемые полосно-пропускающие фильтры с постоянной шириной полосы пропускания на элементах с сосредоточенными параметрами // Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2015. Вып. 4. С. 36-43.

- Baskakova A.E., Turgaliev V.M., Holodnjak D.V. Tunable bandpass filter with constant bandwidth on lumped element. Izvestija vuzov Rossii. Radioelektronika, 2015, no. 4, pp. 36-43. (In Russ.)

- Насенков И.А. Радиоэлектронные технологии России. Альманах. М.: Издательство НО "Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям", 2012. 480 с.

- Nasenkov I.A. Russian Radio-Electronic Technology. Almanac. Moscow: Izdatel'stvo NO "Assotsiatsija "Liga sodejstvija oboronnym predprijatijam", 2012, 480 p. (In Russ.)

- Малогабаритный модульный комплекс РТР и РЭП индивидуальной защиты летательных аппаратов / Д.В. Шерстнев [и др.] // Радиоэлектронная борьба в Вооруженных силах Российской Федерации. 2017. № 1. С. 172-173.

- Sherstnev D.V. et al. Compact modular complex RTR and REB Individual protection of aircraft. Radioelektronnaja bor'ba v Vooruzhennyh silah Rossijskoj Federatsii, 2017, no. 1, pp. 172-173. (In Russ.)

- Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем / В.Д. Добыкин [и др.]. М.: Вузовская книга, 2007. 468 с.

- Dobykin V.D. et al. Electronic Warfare. Power Damage to Electronic Systems. Moscow: Vuzovskaja kniga, 2007, 468 p. (In Russ.)

- Цветнов В.В., Демин В.П., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба. Радиоразведка и радиопротиводействие. Т. 2. М.: МАИ, 1998. 248 с.

- Tsvetnov V.V., Demin V.P., Kuprijanov A.I. Electronic Warfare. Radio Reconnaissance and Countermeasure. Vol. 2. Moscow: MAI, 1998, 248 p. (In Russ.)

- Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. М.: Вузовская книга, 2007. С. 59-64.

- Kuprijanov A.I., Saharov A.V. Theoretical Foundations of Electronic Warfare. Moscow: Vuzovskaja kniga, 2007, pp. 59-64. (In Russ.)

- Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств: уч. пособ. для вузов. М.: Радио и связь, 1986. С. 36-37.

- Gutkin L.S. Design of Radio Systems and Radio: educ. book for high schools. Moscow: Radio i svjaz', 1986, pp. 36-37. (In Russ.)

- Денисов В.П., Дубинин Д.В. Фазовые радиопеленгаторы. Томск: Изд-во ТУСУР, 2002. 251 с.

- Denisov V.P., Dubinin D.V. Phase Finders. Tomsk: Izd-vo TUSUR, 2002, 251 p. (In Russ.)

- Маклашов В.А. Модульная технология VPX в технике РЭБ // Радиотехника. 2016. № 1. С. 28-31.

- Maklashov V.A. Modular VPX EW technology in electronic warfare. Radiotehnika, 2016, no. 1, pp. 28-31. (In Russ.)

- Маклашов В.А., Пиганов М.Н. Моделирование сверхширокополосных полосковых СВЧ-фильтров, встроенных в печатную плату // Информационные технологии и нанотехнологии: IV Международная конференция и молодежная школа. 2018. С. 1689-1697.

- Maklashov V.A., Piganov M.N. Simulation of ultra-wideband microwave stripline filters built into the printed circuit board. Informatsionnye tehnologii i nanotehnologii: IV Mezhdunarodnaja konferentsija i molodezhnaja shkola, 2018, pp. 1689-1697. (In Russ.)