Разработка и экспериментальное обоснование применения аппарата КЦА для формирования пищеводных анастомозов

Автор: Робак А.Н., Ручкин В.И., Молокова О.А., Гюнтер В.Э.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (25), 2008 года.

Бесплатный доступ

Разработан простой и надежный в применении аппарат КЦА для формирования компрессионных циркулярных анастомозов, в котором сила компрессии создается с помощью никелидтитановой пружины, обладающей эффектом «памяти» формы. Рабочие головки аппарата состоят из устройств трех типоразмеров (20, 22 и 24 мм), что позволяет использовать их при различных диаметрах анастомозируемых органов. В эксперименте на животных было установлено, что с помощью аппарата достаточно быстро формируется надежный пищеводно-желудочный анастомоз с высокой механической прочностью и биологической герметичностью. Аппарат применен в клинической практике для формирования пищеводно-кишечных и пищеводно-желудочных анастомозов при 39 операциях, выполненных по поводу рака желудка и пищевода.

Пищеводно-желудочный компрессионный анастомоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14054831

IDR: 14054831 | УДК: 616.329-089.86-092.9

Текст научной статьи Разработка и экспериментальное обоснование применения аппарата КЦА для формирования пищеводных анастомозов

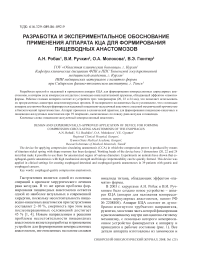

В 2003 г. хирургами А.Н. Робак и В.И. Руч-киным было создано новое устройство – аппарат КЦА (аппарат для наложения компрессионных циркулярных анастомозов, патент РФ № 2208400). Аппарат КЦА состоит из дугообразно изогнутого трубчатого направителя, рукоятки, хвостовая часть которой фиксирована к расположенному внутри них цангово-тяговому механизму, с помощью которого компрессионное устройство фиксируются к аппарату и приводится в рабочее состояние (рис. 1). Все детали аппарата изготовлены из химически и

Рис. 1. Аппарат КЦА

биологически инертного материала: титана и органического стекла.

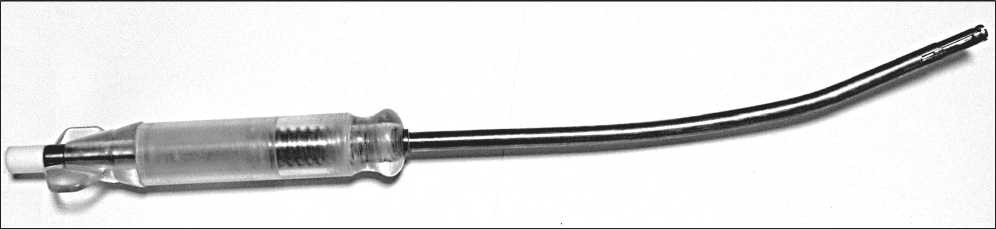

Компрессионное устройство, или рабочая головка, аппарата состоит из двух чашеобразных колец, соединенных между собой никелидти-тановой пружиной, которая обладает высокой прочностью, пластичностью, биологической инертностью и при охлаждении ниже +4–5 °С легко деформируется, а при нагревании до +25°С и выше восстанавливает свою первоначальную форму, создавая тем самым эффект компрессии на ткани в анастомозе [2]. Из сплава ТН-10 была выполнена пружина с сечением провода 1,2 мм, с внутренним диаметром 4 мм, которая, имея 9 витков, позволяла развивать силу сжатия в 900 г. Внутри устройства располагается предохранительная муфта, на которой завязываются кисетные швы анастомозируемых органов. Изготовлены устройства трех типоразмеров – 20, 22 и 24 мм, что позволяет использовать их при различных диаметрах анастомозируемых органов (рис. 2).

Аппарат КЦА обладает следующими характеристиками, которые отличают его от уже имеющихся аппаратов, применяемых для формирования пищеводных анастомозов:

-

- малые размеры и вес компрессионного устройства позволяют ему свободно мигрировать по всему желудочно-кишечному тракту;

Рис. 2. Компрессионные устройства трех типоразмеров (мм)

-

- при малых размерах устройства обладают достаточной анастомотической камерой;

-

- конструкция аппарата позволяет устанавливать зонд для энтерального питания во время операции;

-

- устройство легко фиксируется к аппарату, приводится в рабочее состояние и легко отсоединяется от него.

Апробация аппарата была проведена на экспериментальной базе Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия им. академика Г.А. Илизарова». В качестве экспериментальных животных были выбраны беспородные собаки, которые были разделены на 2 группы (табл. 1). В качестве экспериментальной модели был выбран внутриплевральный пищеводно-желудочный анастомоз (ПЖА). Из 36 прооперированных животных в эксперименте погибло 4, причем 2 случая связаны с осложнениями наркоза (эти наблюдения не включены в таблицу), 1 (5,9 %) собака погибла на 3-и сут после операции вследствие несостоятельности лигатурного двухрядного анастомоза, 1 (5,9 %) – из-за открытого пневмоторакса на 1-е сут после операции.

Для всех животных подготовка к операции, метод обезболивания и послеоперационное ведение были одинаковыми: собаки проходили карантин и вакцинацию против чумы, энтерита и бешенства; определяли пол, вес, возраст; за день до операции из рациона животных исключали пищу, давали только воду. За 30 мин перед операцией проводилась премедикация – Sol. Rometari 2 % – 1,0; Sol. Dimedroli 1 % – 1,0; Sol. Atropini sulfurici 0,1 % – 1,0; Sol. Droperidoli 0,25 % – 2,0. Операцию проводили с соблюдением всех правил асептики и антисептики под комбинированным внутривенным и ингаляционным

Таблица 1

|

Группы животных |

Продолжительность эксперимента (сут) |

Летальность |

|||||||

|

1 |

3 |

7 |

14 |

21 |

30 |

45 |

60 |

||

|

I группа (лигатурный двухрядный ПЖА), n = 17 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

|

II группа (компрессионный ПЖА), n = 17 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

|

Всего |

5 |

5 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

Способы формирования анастомоза и продолжительность эксперимента

В эксперименте были изучены сроки отторжения и миграция компрессионных устройств, механическая прочность и микробная проницаемость швов, морфогенез ручного лигатурного и компрессионного пищеводно-кишечного шва методом световой и электронной растровой микроскопии. Сроки отторжения устройства и миграция его по кишечнику изучались с помощью обзорных рентгенографий грудной клетки и брюшной полости у всех животных II группы. Установлено, что устройства отторгаются из зоны анастомоза на 4–6-е сут и проваливаются в желудок. Только у крупных собак устройства проходят через привратник и свободно мигрируют по желудочно-кишечному тракту, выводясь из организма естественным путем.

Механическая прочность, которая проверялась нами методом пневмопрессии по В.П. Ма-тешуку [3], является косвенным показателем

Таблица 2

|

Вид шва |

Сроки эксперимента (сут) |

|||||||

|

1 |

3 |

7 |

14 |

21 |

30 |

45 |

60 |

|

|

Ручной |

190 |

90 |

170 |

250 |

280 |

300 |

300 |

300 |

|

Компрессионный |

230 |

160 |

210 |

270 |

300 |

300 |

300 |

300 |

Механическая прочность анастомозов (мм рт. ст.)

качества наложенных швов анастомоза. По нашим данным, механическая прочность компрессионного шва через сутки после операции достаточно высока, что обусловлено хорошим сдавливанием стенок анастомозируемых органов кольцами устройства (табл. 2). На 3-и сут после операции прочность компрессионного соустья снижается не так резко, как при ручном шве. Это объясняется тем, что второй ряд серозно-мышечных швов предохраняет компрессионный ряд швов от пневмопрессии и позволяет выдерживать давление, возникающее в макропрепарате, за счёт сдавливания стенок анастомозируемых органов кольцами устройства.

Микробная (биологическая) герметичность анастомоза является более объективным показателем качества хирургического шва. Для бактериологических анализов мы брали материал с поверхности анастомоза и из левой плевральной полости сразу после формирования анастомоза и во время эвтаназии животного. В опыт было включено 32 собаки: 16 собак с ручным лигатурным швом ПЖА и 16 собак – с компрессионным швом анастомоза. Посев материала проводили по методике J.C. Gould [5].

Для всех швов характерными были такие микроорганизмы, как Enterobacter, E. coli, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, бактероиды. Наиболее обсемененным оказался лигатурный двухрядный шов, в котором рост кишечной микрофлоры обнаруживался во всех сроках эксперимента. В компрессионном шве микрофлора была выявлена только в первые трое сут после операции и в меньшем количестве (в 14,3 раза), по сравнению с ручным двухрядным швом. Среднее микробное число в первые трое суток при наложении ручного лигатурного шва составило 10,75х103, компрессионного – 0,75х103.

При анализе динамики восстановительных процессов при заживлении компрессионного и ручного шва ПЖА методом световой и электронной растровой микроскопий установлено, что полная эпителизация компрессионного шва анастомоза наблюдается на 14-е сут после операции, ручного – на 30-е сут. Рубец в компрессионном анастомозе на 60-е сут узкий, имеет ширину 386–433 мкм, в него врастают гладкомышечные клетки. В ручном анастомозе рубец широкий, размером 2,14–3,31 мм, содержит лигатуры. Морфогенез компрессионного анастомоза характеризуется нормальным развитием паренхиматозно-стромальных взаимоотношений на ранних и поздних стадиях эксперимента. Морфогенез ручного анастомоза характеризуется разобщением этих взаимоотношений. Полное восстановление слизистой оболочки не развивается за счет длительной миграции шовного материала. Сроки формирования рубца затягиваются за счет нарушения ремодуляции и инволюции соединительной ткани.