Разработка и повышение эффективности экспертных систем в организации

Автор: Кисиогло Т.В., Медведева О.С.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 11-1 (93), 2022 года.

Бесплатный доступ

Процесс разработки экспертных систем в организации на сегодня является значимым, так как в работе появляется всё большее количество задач. Сюда входит: обеспечения бесперебойного производственного и кадрового процесса, повышение прибыли, социальные направления и многое другое. Большой значимостью также обладает информационная безопасность, которая способствует защите организации от передачи конфиденциальной информации конкурентам и утечки ценных кадров. Таким образом актуальность темы разработки и повышения эффективности экспертных систем в организации состоит в необходимости применения новых методов в рабочих и производственных процессах. Данное направление является относительно новым в Российской практике, соответственно, нуждается в детальном изучении и анализе. Исследование содержит анализ теоретических и практических основ применения разных видов экспертных систем в организации. Изучены этапы создания экспертной системы и основной функционал. Также, более подробно рассмотрено схема внедрения экспертной системы по выявлению нарушителя информационной безопасности в организации. Это направление выбрано в связи с возрастающим числом нарушений в информационной безопасности предприятий, что недопустимо, так как в следствии этого процесса происходит утечка ценной информации.

Организации, экспертная система, разработка, эффективность, на примере, противодействие нарушителю, безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/170196306

IDR: 170196306 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-11-1-185-190

Текст научной статьи Разработка и повышение эффективности экспертных систем в организации

Разработка экспертных программ в организации значительно отличается от формирования стандартных программных продуктов. Экспертная система представляет из себя информационную систему, суть которой направлена на частичную или полную замену эксперта в выбранной предметной области [3]. При создании экспертной системы не применяют традиционное программирование, так как это может существенно затянуть процесс создания и привести к нежелательному итогу. Для того чтобы разработка экспертной системой была качественной и оптимальной для конкретной организации необходимо соблюдение следующих условий:

-

- присутствие экспертов в конкретной области, которые решают задачи на высшем уровне;

-

- эксперты прибывают в согласии при оценке предлагаемых решений для того,

чтобы можно было оценить качество разработанного продукта;

-

- эксперты могут объяснить применяемые методы;

-

- задачи для разработки экспертной системы не должны быть слишком трудоемкими.

Оправданность разработки экспертной системы для конкретной организации может быть определена при помощи следующих факторов:

-

- решение задачи принесёт положительный экономический эффект;

-

- применение знаний эксперта-человека невозможно из-за большого количества одновременных задач;

-

- при передаче информации от эксперта к эксперту происходят потери рабочего времени;

– существует потребность решать задачу, в ситуации которая может быть опасна для человека.

Стандартная технология создания экспертной системы может включать следующие составляющие:

– созданная технология соответствует методам работы организации, при которых задачи могут решаться естественным образом при помощи символов;

– задача обладает эвристическое природой и может быть точно решена при соблюдении заданных критериев;

– задача является достаточно сложной для того, чтобы она оправдала затраты на создание экспертной системы, но не должна быть непонятной;

– задача должна быть практической и узконаправленной.

Стандартная технология создания экспертной системы в организации включает следующие этапы [1]:

-

1. Идентификация: происходит определение задач, подлежащих решению, ставятся конкретные цели, определяются эксперты и пользователи.

-

2. Концептуализация: проводится подробный анализ проблемного поля, выявляются взаимосвязи, применяются методы и решения.

-

3. Формализация, включающая выбор инструментария и способа аккумуляции всех видов знаний. Здесь актуализируется все понятия, выделяются способы достижения задач и моделируется единая схема работы.

-

4. Наполнение системы знаниями. Процесс дополнения знаний осуществляет конкретный сотрудник на основе анализа деятельности экспертов по решению конкретных задач.

Экспертные системы в организации можно подразделить по следующим направлениям [2]:

-

1. Интерпретации: позволяют быстро создать ситуацию по исследуемым данным. К данным системам относится анализ изображения, исследования анализов и многие виды анализа информации. Очень

-

2. Прогноз: позволяет обеспечить вывод вероятных сведений из заданной ситуации. Сюда входят: оценка объёма производства, прогноз спроса на конкретные товары и услуги, направление развития организации.

-

3. Диагностика: дает возможность составить заключение в системе по итогам наблюдений, измерений. Сюда относят диагностику в различных схемах, промышленном оборудовании и прочем.

-

4. Контроль: позволяет диагностировать неисправности в реальном времени. Для его исполнения присутствуют дополнительные ограничения, работа происходит в реальном времени и содержит высокую степень надёжности для предотвращения недочётов.

-

5. Планирование: даёт возможность разработать план конкретных действий. Планирование применяется в самых разных областях: от решения математических уравнений до военных стратегий.

-

6. Проектирование: позволяет выстроить конфигурацию проектируемого объекта при определённых ограничениях. Данная экспертная система является областью активной деятельности в создании каких-либо проектов, например, химические соединения, конструкции, физические реакции, разработка законодательных актов.

-

7. Обучающая: даёт возможность обеспечить познавательную деятельность обучаемого и производить диагностику его ошибок. Существует ряд обучающих экспертных систем в различных предметных областях в различных организациях. Они позволяют минимизировать время на обучение персонала и сохранить требуемое качество товаров и услуг.

часто данный вид систем применяется в медицинских организациях.

Значимым направлением в современных организациях является экспертная система, направленная на достижение информационной безопасности или противодействие различным нарушителям. Рассмотрим далее процесс совершенствования данной системы.

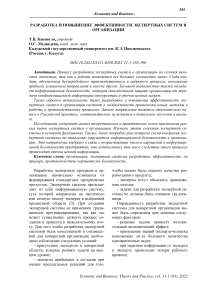

Рис. 1. Схема взаимодействия основных элементов системы поведения нарушителя информационной безопасности в организации [4]

Определение сути нарушителя и его целей зависит от вида угрозы для информационной безопасности. При создании экспертной системы, направленной на борьбу с нарушителем рекомендовано составить схему, представленную на рисунке 1.

Таким образом можно сделать вывод о том, что суть поведения внутреннего нарушителя информационной безопасности зависит от направлений его деятельности. Среди основных характеристик нарушителя безопасности выделяют: должность в организации, способы атаки, методику действий и ресурсы выявления преступления. Как правило, большая часть инсайдеров крадёт информацию, связанную с их работой. Очень часто инициатор замотивирован отрицательно, например, он может иметь обиду на организацию, с целью отмщения совершает преступление. В большинстве ситуаций нарушитель не воспринимает кражу и передачу информации, а также её применение как правонарушение. Объём кражи и серьезность утечки информации находится в зависимости от типа деятельности организации, уровня доступа нарушителя, его информи- рованности, мотивов и личных характеристик.

В современных организациях ежегодно растет число взаимосвязанных конечных устройств, от рабочих станций до ноутбуков и серверов. Все механизмы требуют подхода, сочетающего в себе защиту и технологии обнаружения атак на устройства и реагирования на них, основанные на позиции безопасности, поддерживаемые искусственным интеллектом.

Современные угрозы требуют такой экспертной системы, направленной на совершенствование развития информационной безопасности, которая будет эволюционировать от одиночных технологических решений к многоуровневым, использующим поведенческий мониторинг для устранения постоянных угроз повышенной сложности, безфайловых атак и других вредоносных действий [5]. Таким образом, для эффективной идентификации и борьбы со внутренним нарушителем в современных экспертных системах необходимо выйти на необходимость построения поведенческой модели, базирующейся на преследуемых интересах и возможностях их реализации.

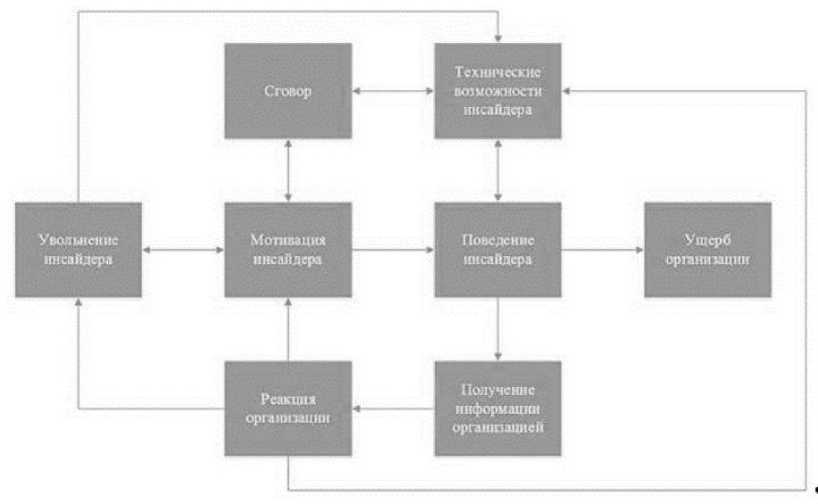

Рис. 2. Направления применения методов противодействия внутреннему нарушителю в экспертной системе

Для улучшения идентификации внутреннего нарушителя в экспертной системе может быть предложена программа, включающая траектории развития на ближайшее и дальнейшее будущее развитие. Среди направлений по улучшению на ближайшее будущее выделим то, что все модели идентификации нарушителя должны включать несколько направлений: технические; организационно-правовые; социально-экономические и психологические (рис. 2).

Далее более подробно рассмотрим представленные на рис.2 направления. При использовании технических методов борьбы с внутренним нарушителем в организации следует помнить, что в каждой ситуации нарушитель обладает легальным доступа к информации, запретить его в рабочем процессе невозможно. Здесь стоит вопрос интеграции анализа действий каждого пользователя. В данном случае на помощь может прийти система для предотвращения утечки информации, например, data loss prevention, DLP. Данная система позволяет сохранить конфиденциальность информации при помощи, имеющихся DLP решений, которые перехватывают возможности похищения информации.

Среди основных разновидностей DLP решений можно выделить агентские, когда на рабочей станции персонала устанавливают специального агента, работающего на узлах обмена информацией, например, на шлюзе доступа в интернет. В любом случае технические решения должны быть направлены на перекрытие путей хищения информации, включая разные носителей и программы, которые могут применять шифрование.

Помимо использования современных технических решений, необходимо постоянно анализировать и подбирать сценарии, по которым может быть похищена информация из организации. Для предотвращения разных сценариев можно применять систему записей, программы теневого копирования, фиксацию действий: записи видеонаблюдения, в некоторых ситуациях применять полиграф.

Среди организационно-правовых методов борьбы с внутренним нарушителем в организации можно выделить, что для их реализации необходимо иметь общую экспертную систему знаний по конкретным ситуациям, связанным с информационными рисками. В данную экспертную систему следует включить следующие составляющие [6]:

-

- правовая безопасность: защита от неправомерных действий конкурентов и сотрудников, предотвращение мошенничества и подлога, взаимодействие с правоохранительными и проверяющими органами;

-

- кадровая безопасность: защита здоровья и жизни сотрудников, а также предотвращение утечки накопленных знаний и опыта;

-

- имущественная безопасность: контроль и защита финансов, инфраструктуры компании, оборудования.

-

- риск-менеджмент: меры противодействия от неэффективных поставщиков и инвестиций;

-

- безопасность репутации: правовая защита имиджа компании.

Социально-экономические и психологические методы в первую очередь направлены на профилактику правонару- шений. Главная задача этого блока состоит в том, чтобы достичь осознания персоналом недопущения использования информации и другого имущества компании, противоречащие рамкам морали. Очень важно пропагандировать честный образ жизни. Здесь требуется внедрение системы общественного контроля, осуществление регулярных проверок в финансовой и хозяйственной деятельности. По итогам осуществления данных мероприятий необходимо принимать решение о наказании виновных, вплоть до уголовного. Важно соблюдать принцип неотвратимости наказания, так как, это эффективная профилактическая мера для людей, вставших на противоправный путь [7].

Таким образом, экспертная система в организации – это информационная система, суть которой направлена на частичную или полную замену эксперта в выбранной предметной области. Технология создания экспертной системы в организации включает: идентификацию, концептуализацию, формализацию, наполнение системы знаниями.

Процесс разработки экспертных систем в организации включает организацию бесперебойного производственного и кадрового процесса, экономические и социаль- ные задачи достижение информационной безопасности и многое другое.

Совершенствование экспертной системы в организации рассмотрено на примере достижения информационной безопасности и противодействия внутреннему нарушителю. Данный процесс включил следующие рекомендации:

-

1. Применение экспертных систем с искусственным интеллектом, включающих:

– технические методы: современные технологии предотвращения утечки информации; оснащение организации инженерно-техническими средствами защиты и специального инструментального контроля;

– организационно-правовые методы: создание базы, включающей правовые, кадровые, имущественные, управленческие и репутационные меры защиты;

– социально-экономические и психологические методы: присутствие четкого наказания за правонарушение, формирование идеологии честного образа жизни, неприятия противоправных действий.

-

2. Функционирование экспертной системы на основе эволюционного подхода к обеспечению информационной безопасности, содержащему многоуровневые решения и обязательный поведенческий мони-

- торинг.

Список литературы Разработка и повышение эффективности экспертных систем в организации

- Бердышев, А.С. О методологии проектирования экспертных систем // Проблемы информатики. - 2013. - №1 (18).

- Дошина, А.Д. Экспертная система. Классификация. Обзор существующих экспертных систем // Молодой ученый. - 2016. - № 21 (125). - С. 756-758.

- Кравченко, Т.К. Экспертная система поддержки принятия решений // Открытое образование. - 2010. - №6.

- Милославская Н.Г. Identifying a Potential Insider Using Classification Models / А.С. Зайцев, А.А. Малюк, Н.Г. Милославская // Automatic Control and Computer Sciences. - 2017. - № 83. - С. 861.

- Отчет "Понимание кибер-угроз 2020". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2q_2020/.

- Пашков, Н.Н., Дрозд, В.Г. Анализ рисков информационной безопасности и оценка эффективности систем защиты информации на предприятии // Современные научные исследования и инновации. - 2020. - № 1. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://web.snauka.ru/issues/2020/01/90380 (дата обращения: 19.10.2022).

- Трунова, А.В. Обеспечение информационной безопасности предприятия // Современные инновации. - 2018. - №4 (26).