Разработка и применение метода радиационной стерилизации в Федеральном медицинском биофизическом центре им. А. И. Бурназяна

Автор: Калашников В.В., Гордеев А.В., Павлов Е.П., Бушманов А.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Радиационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор проведения необходимых научных исследований и работ, которые предшествовали внедрению практики радиационной стерилизации изделий медицинского назначения (ИМН) в промышленных масштабах, и в которых принимала участие организация. Рассмотрены исследования и работы, проведенные в целях определения стерилизующих доз облучения; определения максимально допустимых доз обработки; разработки технологий облучения; разработки нормативной и методической базы. Приведены результаты осуществленных в 2000-2009 гг. практических работ по радиационной стерилизации ИМН и работ по совершенствованию методического обеспечения производства такой продукции. Показаны объемы выполненных работ по облучению продукции и проведению ее микробиологического контроля. Рассмотрены результаты анализа практической деятельности. Указаны разработанные организацией основные документы по методическому обеспечению производства и роль организации как научно-методического и экспертного всероссийского центра по радиационной стерилизации ИМН. Представлено актуальное состояние материально-технического обеспечения и других возможностей организации для участия в работах по радиационной стерилизации ИМН, радиационной обработке продуктов питания и других материалов, требующих микробиологической деконтаминации.

Инициальная контаминация, медицинские материалы и изделия, нормативная и методическая документация, радиационная стерилизация, стерилизующие и максимально допустимые дозы

Короткий адрес: https://sciup.org/14918064

IDR: 14918064

Текст научной статьи Разработка и применение метода радиационной стерилизации в Федеральном медицинском биофизическом центре им. А. И. Бурназяна

-

1Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна создан постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2007 г. № 894 на базе двух учреждений Федерального медико-биологического агентства, одним из которых являлся Институт биофизики. Таким образом, ФМБЦ им. А. И. Бурназяна в области радиационной стерилизации является преемником опыта и продолжателем работ Института биофизики.

Развитие радиационной стерилизации как практики в Советском Союзе началось в 50-60 гг XX столетия [1, 2] в связи с возникновением реальной необходимости такой практики и появлением возможностей для ее реализации. Необходимость была обусловлена началом массового производства медицинских изделий из пластмасс и полимерных материалов, имевших, как правило, одноразовое назначение (шприцы, катетеры, изделия службы крови и т.п.), которые требовали проведения стерилизации в промышленных масштабах и для которых в силу ряда причин не подходили существующие нерадиационные методы стерилизации. Возможность была обусловлена началом ввода в действие мощных об-лучательских установок на основе радионуклидных источников и ускорителей электронов, пригодных для проведения радиационной стерилизации в промышленных масштабах.

К этому времени не только давно была ясна принципиальная возможность радиационной стерилизации, но и накоплены обширные знания о механизмах действия ионизирующих излучений на микроорганизмы, о чувствительности различных микроорганизмов на облучение в разных дозах. Однако развитие практики радиационной стерилизации сделало необходимым проведение научных исследований и решение широкого круга вопросов, определяющих проведение радиационной стерилизации медицинских материалов и изделий в промышленных масштабах. Для координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области радиационной стерилизации медицинской продукции Минздравом СССР, Минмедпромом и ГКАЭ СССР был создан в 1969 г. на базе Института биофизики МЗ СССР Межведомственный научно-координационный совет по радиационной стерилизации медицинской продукции (МНКС-РС), который организовал и координировал взаимодействие свыше 30 организаций этих ведомств. Куратором Совета со стороны МЗ СССР был назначен зам. министра МЗ СССР А. И. Бурназян. В течение 1970–1991 гг. Советом были рассмотрены многочисленные научно-методические и научно-технические документы в области радиационной стерилизации медицинской продукции, в том числе и НТД, разработанные во взаимодействии со стра-

нами — членами СЭВ. Результатом этих работ стали ввод в действие промышленных и полупромышленных облучательских установок, а также НТД в данной области.

Известно, что при радиационной стерилизации дозы облучения должны, с одной стороны, обеспечивать надежное бактерицидное действие на продукцию, а с другой — не изменять потребительских качеств продукции и ее упаковки. В связи с этим было необходимо:

-

— определить дозы облучения, обеспечивающие надежное бактерицидное действие на продукцию, т.е. стерилизующие дозы;

-

— определить, не изменяют ли стерилизующие дозы облучения потребительских качеств продукции и ее упаковки, а также определить, до каких пределов можно увеличивать дозы обработки с сохранением таких качеств, т.е. определить максимально допустимые дозы обработки;

-

— разработать технологии облучения продукции, обеспечивающие требуемые диапазоны доз обработки;

— разработать нормативную и методическую базу, определяющую порядок как производства стерилизуемых радиационным способом медицинских материалов и изделий в целом, так и отдельных этапов и операций производства.

В решении всех этих вопросов принимали участие специалисты Института биофизики [2].

При определении стерилизующих доз для медицинских материалов и изделий учитывалось, что конечный результат — надежное бактерицидное действие — зависит от начального загрязнения микроорганизмами материалов и изделий перед проведением их стерилизации (от инициальной контаминации), от радиорезистентности микроорганизмов и от степени надежности бактерицидного действия. Были проведены исследования производственной микрофлоры, уровней контаминации микроорганизмами различных видов продукции и исходного сырья. Изучена радиочувствительность свыше 3000 штаммов микроорганизмов, обусловливающих контаминацию.

Было установлено, что инициальная контаминация продукции обусловливается прежде всего загрязнением в процессе изготовления, а уровни контаминации зависят от санитарно-гигиенических условий на производстве. Для обеспечения возможно более низкой инициальной контаминации продукции были разработаны требования к производственным помещениям, персоналу, его одежде, к обращению с продукцией на производстве. Установлены объекты, которые необходимо контролировать на производстве, и обоснованы допустимые пределы (нормативы) загрязнения микроорганизмами этих объектов — рук и спецодежды персонала, воздуха и поверхностей в производственных помещениях. При соблюдении необходимого гигиенического состояния производства инициальная контаминация продукции в индивиду- альной упаковке обычно не превышает 103 КОЕ (колониеобразующих единиц).

При изучении радиочувствительности микроорганизмов, обусловливающих контаминацию продукции, были исследованы спектры радиочувствительности микрофлоры на производствах, т.е. относительные доли микроорганизмов, которые характеризуются возрастающими значениями дозы облучения, необходимой для уменьшения численности жизнеспособной популяции в 10 раз (доза Д10). Было установлено, что для большинства микроорганизмов, присутствующих в микрофлоре на производстве, доза Д10 не превышает 5 кГр. Доля радиоустойчивых микроорганизмов отличается для различных производств, составляет единицы процентов и не превышает 10%. На основании полученных данных об инициальной контаминации продукции и данных о радиочувствительности микроорганизмов были разработаны способы и рекомендации по определению стерилизующих доз облучения продукции, соответствующих требуемой степени надежности стерилизующего действия. Способы и рекомендации по определению стерилизующих доз базировались на том, что при стерилизации процесс отмирания микроорганизмов описывается экспоненциальным законом, и наличие микроорганизмов в объекте после стерилизации выражается в вероятностном виде. Эта вероятность может быть снижена до весьма малой величины, но никогда не может быть снижена до нуля, т.е. степень надежности стерилизующего действия определяется как вероятность сохранения нестерильных единиц в облученной партии. Были разработаны способы по определению для продукции стерилизующих доз, исходя из:

-

— данных об инициальной контаминации продукции и спектра радиочувствительности микрофлоры на производстве;

-

— данных о количестве радиоустойчивых микроорганизмов в продукции, полученных после ее облучения в субстерилизующей дозе 5 кГр;

-

— данных об эффективности бактерицидного действия облучения в возрастающих дозах продукции, специально инфицированной резистентными микроорганизмами.

Для различной продукции и различных производств были установлены величины стерилизующих доз, находившиеся в диапазоне от 10 до 30 кГр и обеспечивающие вероятность 10–6 сохранения нестерильных единиц продукции в партии. Также были разработаны методы контроля стерильности радиационно стерилизуемой продукции. При определении влияния стерилизующих доз на качество продукции и для определения максимально допустимых доз ее обработки проводились обширные физико-химические, токсикологические и клинические исследования продукции, облученной в различных дозах. В частности, для продукции из полимерных материалов проводились физико-химические исследования миграции токсичных компонентов из продукции и стойкости к воздействию различных сред. Для кетгута — клинические испытания. Для костных трансплантатов — биологические, иммунологические, физико- химические и клинические испытания. Для лекарственных средств массового использования — фармакологические и токсикологические исследования. Исследования позволили определить номенклатуру продукции и исходных материалов для нее, которую возможно стерилизовать радиационным методом с сохранением потребительских ка- честв продукции и ее упаковки, подтвердили возможность обработки ряда продукции в установленных для нее стерилизующих дозах, позволили определить максимально допустимые дозы обработки. По результатам исследований был разработан целый ряд методов испытаний качества радиационно стерилизованных медицинских материалов и изделий.

При разработке технологий облучения продукции, обеспечивающих требуемые диапазоны доз обработки, проводились исследования проникающей способности в продукции электронных пучков и пучков тормозного излучения, формируемого мишенями, распределений доз в продукции, отрабатывались технологии облучения продукции на конвейере в электронном пучке и пучке тормозного излучения.

При разработке нормативной и методической базы, определяющей как порядок производства стерилизуемых радиационным способом медицинских материалов и изделий в целом, так и отдельных этапов и операций производства, был подготовлен целый ряд методик для контроля производственной микрофлоры, исследований инициальной контаминации продукции, определения стерилизующих доз облучения продукции, контроля стерильности радиационно стерилизуемой продукции, испытаний качества радиационно стерилизованных медицинских материалов и изделий. Методики, разработанные при участии специалистов Института биофизики, вошли, в частности, в сборник нормативно-методических документов стран — членов СЭВ (СССР, ВНР, ГДР, ЧССР и т.д.), регламентирующих радиационную стерилизацию медицинских материалов и изделий [3].

Таким образом, отечественной практике проведения радиационной стерилизации в промышленных масштабах медицинских материалов и изделий предшествовало проведение научных исследований и решение широкого круга вопросов силами многих научных институтов, среди которых был и Институт биофизики.

В последующие годы в Институте биофизики и его преемнике — ФМБЦ им. А. И. Бурназяна проводились как практические работы по радиационной стерилизации изделий медицинского назначения, так и работы по совершенствованию методического обеспечения производства такой продукции.

При осуществлении практической работы проводилась радиационная стерилизация изделий медицинского назначения широкой номенклатуры и разных производителей. Номенклатура изделий включала:

-

— изделия однократного применения, контактирующие с кровью и лимфой (шприцы инъекционные однократного применения; иглы инъекционные однократного применения; устройства взятия крови, устройства для переливания крови и растворов; устройства для фильтрации крови и ее препаратов; катетеры сосудистые, оклюдеры; контейнеры и емкости для хранения крови, ее компонентов, сухих и жидких кровезаменителей; магистрали для диализаторов, оксигенаторов, гемодиализа, лимфодиализа; гемо- и иммуносорбенты, лимфосорбенты; хирургические инструменты различного назначения);

-

— изделия, постоянно или длительно контактирующие с внутренней средой организма (имплантируемые катетеры, датчики, стимуляторы внутренних органов; эндопротезы ортопедического назначения; офтальмологические имплантаты; материалы для эмболизации сосудов; датчики и электроды для диа-

- гностической и терапевтической аппаратуры; мамма-и фаллопротезы; контрацептивы);

— изделия, контактирующие с раневой поверхностью (перевязочные, противоожоговые, дренажные, впитывающие материалы; шовный хирургический материал; сорбенты для лечения ран, гидрогели, основы мазей, пленок, растворов, микрокапсулы; хирургические перчатки и инструменты);

— изделия, длительно контактирующие со слизистыми оболочками и кожей (гинекологические, урологические, стоматологические инструменты; внутрикишечные инструменты и зонды; перчатки смотровые, диагностические; белье и одежда хирургические; изделия личной гигиены — гигиенические пакеты, тампоны, вата, подгузники, пеленки).

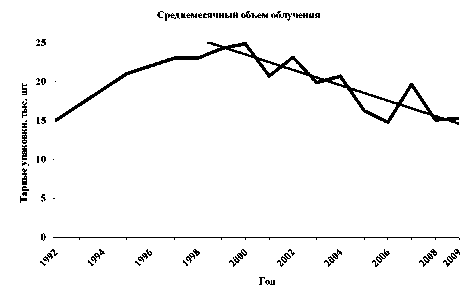

Радиационная стерилизация продукции проводилась для более чем 120 отечественных производителей. Для облучения партий продукции применялась радиационная установка, которая включала ускоритель электронов ЛУЭ-8/5 с энергией пучка 8–10 МэВ, транспортную систему с рольганговым конвейером, контрольно-измерительную аппаратуру и стенд управления. Наличие петли-лабиринта для подачи продукции позволяло осуществлять непрерывный процесс облучения без остановки на перезагрузку. Среднемесячный объем облучения составлял от 15 до 25 тыс. штук тарных упаковок. На рисунке представлена динамика проведения облучения в период 1992–2009 гг.

Динамика проведения облучения в 1992–2009 гг.

Как видно из представленных данных, до 2000 г. объем облучения возрастал, а впоследствии имел тенденцию к снижению. Это, по нашему мнению, обусловлено общим снижением объемов отечественного производства изделий медицинского назначения однократного применения, и в первую очередь из полимерных материалов в силу экономических причин.

Помимо облучения продукции оказывались и другие сервисные услуги: дозиметрическая приемка продукции, микробиологический контроль производства, микробиологические исследования предстерилиза-ционной контаминации продукции, микробиологический контроль стерильности облученной продукции. Проводился и анализ результатов практической деятельности.

Так, проведенные в течение 2000–2007 гг. микробиологические исследования на 26 предприятиях, введенных в эксплуатацию в этот период и выпускающих радиационно стерилизуемые изделия и материалы, показали [4], что микробная обсемененность объектов, формирующих инициальную контаминацию продукции, не превышает установленных нор- мативов [5]. Инициальная контаминация самой продукции различной номенклатуры (всего свыше 100 наименований) не превышала пределов, установленных в технической документации на нее. Спектры радиочувствительности микрофлоры на производствах слабо отличались для различных производств и не содержали высокорадиорезистентные микроорганизмы, для которых доза Д10 превышает 5 кГр. С учетом уровней инициальной контаминации продукции и радиорезистентности микрофлоры для продукции предприятий доза 15 кГр была оценена как максимальный уровень стерилизующей дозы.

Проведенные в течение 2007–2009 гг. [6] микробиологические исследования, в ходе которых было осуществлена проверка предстерилизационной контаминации продукции и проведено более 12 тыс. тестов на стерильность облученной продукции, позволили подтвердить, что стерилизующая доза 15 кГр обеспечивает вероятность нахождения нестерильного изделия среди радиационно стерилизованных 10–6 для продукции с предстерилизационной контаминацией, не превышающей 103 КОЕ [7]. Вместе с тем исследования показали, что на радиационную стерилизацию могут поступать некоторые виды изделий, для которых контаминация отдельных изделий может достигать 104–105 КОЕ (колониеобразующих единиц). Это обусловлено в основном вводом в эксплуатацию новых производств, для которых на начальной стадии работы загрязненность продукции, как правило, выше, чем на последующих этапах. Для таких видов продукции величина стерилизующей дозы, обеспечивающей вероятность нахождения нестерильного изделия среди радиационно стерилизованных 10–6, может достигать 20 кГр. По этим видам изделий можно устанавливать дозы радиационной обработки, подходящие и для остальных видов изделий, и облучать изделия различных видов за одну серию облучения, т.е. в течение непрерывного облучения с постоянными параметрами работы радиационной установки. Исследования показали, что процент нестерильных изделий от количества отобранных для тестов на стерильность, при радиационной стерилизации в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна (0,44%), ниже, чем таковой показатель для изделий, стерилизуемых в лечебно-профилактических учреждениях (0,62%) [8]. При таких показателях вероятность нахождения нестерильного изделия среди радиационно стерилизованных в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна составляет менее 10–6, а для стерилизуемых в лечебно-профилактических учреждениях находится лишь на уровне 10–3.

При совершенствовании методического обеспечения производства радиационно стерилизованной продукции с участием нашей организации подготовлена «Инструкция о порядке государственной регистрации изделий медицинского назначения однократного применения отечественного производства, стерилизуемых радиационным методом с использованием источников ионизирующего излучения», которая была введена в действие приказом Министерства здравоохранения РФ № 167 от 22.05.2001 г. [9]. Инструкция предусматривала до регистрации обязательное проведение исследований процесса радиационной стерилизации с целью определения стерилизующей и максимально допустимой для данного изделия доз излучения, необходимых и достаточных для обеспечения стерильности при условии сохранения допустимых физико-химических характеристик его конструкционных материалов. Инструкция также предусматривала внесение этих параметров в Тех- нические условия на продукцию и проведение стерилизации отдельных видов продукции каждого производителя в соответствии с заранее разработанной технологией, которая должна отражаться в технической документации производителя — Инструкции по радиационной стерилизации и Технологическом регламенте радиационной стерилизации — и гарантировать необходимое радиационное воздействие на продукцию. По приказу нашей организации было поручено проведение организационно-методических и экспертных работ по подготовке производства радиационной стерилизации изделий медицинского назначения.

Во исполнение этого приказа нашей организацией разработан нормативный документ, устанавливающий требования к Технологическому регламенту радиационной стерилизации (в 2001 г. утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ) [10]; проведены более 100 экспертиз нормативной технической документации производителей, регламентирующей реализацию радиационной стерилизации, и экспертные проверки более 50 предприятий, выпускающих радиационно стерилизуемую продукцию.

Проходившая экспертизу техническая документация производителей охватывала 45 семейств изделий медицинского назначения. В документации для продукции установлены обоснованные и подтвержденные соответствующими проверками нормативные значения для инициальной контаминации, по минимальной и максимальной дозам облучения, срокам годности, надежности стерилизации (являющейся обратной величиной вероятности нахождения нестерильного изделия среди радиационно стерилизованных). В более 95% случаев минимальная доза облучения была установлена в 15 кГр. Максимальные дозы в 35–45 кГр. При выполнении установленного в инструкции по стерилизации порядка определения минимальной дозы в 15 кГр надежность стерилизации составляла 106 при инициальной контаминации, не превышающей 103 КОЕ на изделие и 104 при инициальной контаминации от 103 до 105 КОЕ на изделие. (Надежность стерилизации является обратной величиной вероятности нахождения нестерильного изделия среди радиационно стерилизованных.)

Проведение указанной работы способствовало повышению ответственности производителей за свою продукцию и повышению гарантий стерильности продукции. Однако с отменой обязательности стандартов и изменением в 2006 г. порядка регистрации изделий медицинского назначения [11] стало не обязательным для производителей проведение ряда исследований процесса радиационной стерилизации, разработки технологий стерилизации и нормативной технической документации, отражающей технологии. Такие процедуры остались необходимыми, только если производитель сам декларирует соответствие продукции соответствующим стандартам. По нашему мнению такое положение вещей не способствует производству стерилизуемых радиационным методом изделий медицинского назначения, которые гарантировали бы высокую степень стерильности, т.е. вероятность 10–6 нахождения нестерильного изделия среди стерилизованных.

В настоящее время в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна после реконструкции площадей и замены оборудования вводится в эксплуатацию новая радиационная установка на базе ускорителя электронов УЭЛР-10-10-40 и транспортной системы с рольганговым конвейером. Установка и ее размещение обладает целым рядом преимуществ:

-

— двумя выводами пучка, что позволяет проводить одновременное двустороннее облучение продукции;

-

— высокой энергией излучения до 10 МэВ, которая обеспечивает большую проникающую способность излучения в упаковке с продукцией и возможность умеренно неоднородной радиационной обработки упаковок с поверхностной плотностью до 8 г/см2 при двустороннем облучении;

-

— высокой мощностью пучка 10 кВт, которая способна обеспечить дозы в продукции до 50 кГр за один проход упаковки под «пучком»;

-

— возможностью непрерывного облучения партии продукции независимо от ее объема (количества тарных упаковок), т.е. без остановки работы ускорителя и конвейера, что гарантирует стабильность обработки партии;

-

— автоматизацией управления и контроля, что гарантирует контроль, документирование текущих параметров и прослеживаемость процесса обработки в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 11137–1 «Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий»;

-

— раздельными пространствами для загрузки и выгрузки продукции на конвейер, что гарантирует разделение необлученной и облученной продукции.

Наша организация имеет аккредитованную микробиологическую лабораторию и полномочия для проведения дозиметрических измерений и экспертизы, что позволяет помимо только облучения продукции осуществлять:

-

— дозиметрическую приемку продукции и дозиметрические работы при постановке продукции на производство;

-

— отбор проб и микробиологический анализ продукции при серийном выпуске и постановке на производство;

-

— экспертизу и согласование технологических регламентов и инструкций по радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения, подготовку отчетов о валидации процессов радиационной стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11137–1.

При наличии такого потенциала будут продолжены как практические работы по радиационной стерилизации изделий медицинского назначения, так и работы по совершенствованию методического обеспечения производства такой продукции. Наличие такого потенциала также позволяет участвовать в работах по радиационной обработке продуктов питания и других материалов, требующих микробиологической деконтаминации.

Список литературы Разработка и применение метода радиационной стерилизации в Федеральном медицинском биофизическом центре им. А. И. Бурназяна

- Туманян M.A., Каушанский Д.А. Радиационная стерилизация. М.: Медицина, 1974; 304 с.

- Бочкарев В.В., Павлов Е.П. Разработка и освоение в СССР метода радиационной стерилизации медицинской продукции. В кн: Медико-биологические вопросы радиационной безопасности. М.: Ин-т биофизики, 1977; с. 34-56

- Сборник нормативно-методических документов, регламентирующих радиационную стерилизацию медицинских материалов и изделий. М.: Секретариат СЭВ, 1980; 87 с.

- Калашников В.В., Молин А.А., Павлов E.П. и др. Эффективность радиационной стерилизации медицинской продукции на предприятиях, введенных в эксплуатацию в 2000-2007 гг. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2011; (6): 65-67

- Методика оценки санитарно-гигинического состояния на предприятиях, выпускающих радиационно стерилизуемую продукцию медицинского назначения: МУ МЗ per. № 2534-82 от 11.08.82 г.

- Калашников В.В, Павлов Е.П., Самойленко И. И. и др. Качество радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2012; (4): 40-46

- Калашников В.В., Наумова Л.А., Рабинкова Е.В., Шишкова О.В. Стерильность изделий медицинского назначения, прошедших облучение в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2012; (5): 66-71

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2009 г.: Государственный доклад. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010; 456 с.

- Приказ МЗ РФ № 167 от 22.05.2001 г. «О порядке государственной регистрации изделий медицинского назначения однократного применения отечественного производства, стерилизуемых радиационным методом с использованием источников ионизирующего излучения». М.: Минздрав России, 2001; 14с.

- Руководство P 2.6.4/3.5.4.1010-01: Общие требования к технологическому регламенту радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения. М.: Минздрав России, 2001.

- Приказ МЗ РФ № 735 от 30.10.2006 г. «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения». М.: Минздрав России, 2006.