Разработка и создание жидкостной термостатирующей установки

Автор: Усов А.В., Лифенцева Л.В., Сошнянин О.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

При определении теплофизических свойств различных продуктов и материалов часто ис-пользуется термостатирующая установка, которая может поддерживать температуру исследуемого образца на необходимом темпе-ратурном уровне. Для решения этой задачи была создана термостатирующая машина с регулированием температуры от плюс 60 С до температуры минус 30 С (± 0,2 С). В ма-шине производится термостатирование жид-кости отключением и включением холодиль-ной машины и электронагревателя. Поддер-жание определенной температуры на низко-температурном уровне может производиться за счет теплоизоляции самой установки, что вызывает самостоятельное термостатиро-вание. Подобный способ очень сложно исполь-зовать для экспериментальных исследований с заданными параметрами по температуре достаточной точности. Существуют термо-статирующие машины, в которых использу-ется принцип поглощения или выделения теп-лоты при изменении агрегатного состояния льда или льдосоляного раствора. Такой способ трудно спроектировать и осуществить из-за высоких эксплуатационных затрат. Лучше всего для определения теплофизических свойств в лабораторных условиях подходит термостат с жидким хладоносителем и регу-лированием температуры. Установку можно использовать в научных исследованиях, на различных предприятиях пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, угольной промыш-ленности, а также в учебных заведениях при проведении лабораторных работ.

Термостатирующая установка, холодильная машина, скорость за-мораживания, равновесная температура, про-цессы охлаждения и замораживания

Короткий адрес: https://sciup.org/140224216

IDR: 140224216 | УДК: 621.56

Текст научной статьи Разработка и создание жидкостной термостатирующей установки

Введение. При определении теплофизических свойств различных продуктов и материалов часто используется термостатирующая установка, которая может поддерживать температуру исследуемого образца на необходимом температурном уровне. Для решения этой задачи была спроектирована и создана термостатирующая установка с автоматическим регулированием от температуры плюс 60 °Сдо температуры минус 30°С (± 0,2 °С).

В установке осуществляется термостатирование жидкости согласованным включением холодильной машины и нагревателя. Установку можно использовать в научных исследованиях, на предприятиях фармацевтической, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в учебных заведениях при проведении лабораторных работ.

За аналог была взята термостатирующая установка МК-70 с возможностью периферийного охлаждения. При этом холодный хладоноси-тель с помощью насоса направляется по гибкому трубопроводу к объекту, который необходимо охладить. Это увеличивает мобильность и расширяет эксплуатационные возможности термостатирующей установки.

Поддержание определенной температуры на заданном уровне может осуществляться за счет изоляции объекта от окружающей среды, что называется пассивным термостатированием. Данный способ невозможно использовать для проведения эксперимента с четко заданными параметрами температуры достаточной точности. Существуют термостаты, в которых используется принцип фазового перехода: теплота от объекта исследования отводится за счет таяния льда или льдосоляного раствора. Этот способ трудно спроектировать и осуществить из-за больших эксплуатационных затрат.

Цель исследования : разработать термостатирующую установку с автоматическим регулированием температуры для определения теплофизических свойств и лабораторных исследований.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи : спроектировать, смонтировать и собрать установку, провести эксперимент по замораживанию мягкого сыра «Адыгейский» для подтверждения работоспособности.

Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования был взят мягкий сыр «Адыгейский», цилиндрической формы, диаметром 84 мм. Сыр упаковывали в пищевую пленку, устанавливали три термопары для измерения температуры на поверхности, в центре и среднеобъемной температуры и помещали в установку, в которой находилась охлажденная до температуры минус 31,7 °С жидкость (тосол). Измерения температуры проводились с помощью термопар хромель-копель через каждые 3 минуты.

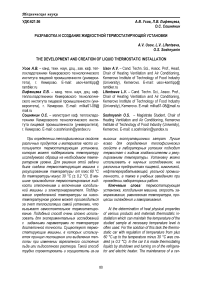

Результаты исследования и их обсуждение. Термостатирующая установка показана на рисунке 1. Данная установка позволяет поддерживать температуру исследуемого объекта в интервале от –30 до +60 °С. Если по условию эксперимента нужна температура охлаждающей жидкости ниже температуры окружающей среды, то работает холодильная машина. Если необходима температура выше температуры окружающей среды, в этом случае в работу включается нагреватель. Нагреватель также используется при работе установки в режиме термостатирования при отрицательной температуре, компенсируя неустойчивость работы холодильной машины.

В конструкции установки имеется ванна, в которую помещен испаритель холодильной ма- шины, нагреватель и мешалка. Ванна заполняется охлаждающей жидкостью выше верхнего витка змеевикового испарителя.

В качестве хладоносителя можно применить метанол, тосол, декалин и др. В данной установке в качестве охлаждающей жидкости использовался тосол. За счет того, что используется жидкость с высокой теплоемкостью, а так- же из-за хорошей теплоизоляции ванны, не происходит быстрого повышения температуры при отключении компрессора. Согласованная работа всей установки, холодильной машины и нагревателя осуществляется при помощи контрольно-измерительного прибора марки 2ТРМ1-Щ2.У.РР.

Рис. 1. Установка для термостатирования: 1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – конденсатор; 4 – теплоизоляция; 5 – испаритель; 6 – электронный блок; 7 – тэн; 8 – мешалка

В схеме холодильной машины есть дополнительное конструктивное решение: дросселирование осуществляется по двум потокам, что существенно сокращает время выхода установки на заданный режим работы.

Пары холодильного агента сжимаются до давления конденсации в поршневом герметичном компрессоре марки NE2134E. После сжатия газ нагнетается в воздушный конденсатор, где конденсируется. Жидкий холодильный агент собирается в линейном ресивере. До момента выхода термостатирующей установки на режим холодильный агент дросселируется в основном через терморегулирующий вентиль. В это время соленоидный вентиль, установленный непосредственно перед терморегулирующим вентилем, открыт.

Когда температура хладоносителя в ванне достигнет заданного значения, с измерителя-регулятора 2ТРМ1 поступает сигнал на реле, которое подает напряжение на катушку соленоидного вентиля. Соленоидный вентиль срабатывает и перекрывает поток. Вся жидкость начинает протекать через капиллярную трубку, где дросселируется. После дросселирования холодильный агент поступает в испаритель, где кипит, забирая тепло от источника теплоты с низкой температурой. Из испарителя пары хладагента отсасываются компрессором, и цикл работы всей холодильной установки повторяется.

Иногда во время работы холодильной машины, при понижении температуры воздуха снаружи установки, температура термостатирующей жидкости может опуститься ниже заданного значения, в этом случае периодически включается нагреватель для повышения температуры термостатирующей жидкости, что позволяет поддерживать температуру на одном уровне. Для того чтобы по объему ванны температура термостатирующей жидкости была одинаковой, работает мешалка.

Мешалка включается одновременно с компрессором термостатирующей установки. Это убирает застойные золы хладоносителя в ванне, а также создает циркуляцию, при которой омывается теплообменная поверхность испарителя.

При монтаже холодильной машины термостатирующей установки применили воздушный конденсатор, через который проходит воздух от осевого вентилятора. Таким образом отводится теплота конденсации в окружающую среду.

При включении в работу капиллярной трубки холодильный агент дросслелируется от давления конденсации до давления кипения, проходя через узкое и длинное отверстие. Длина капиллярной трубки составляет 1500 мм, а диаметр проходного сечения 1,1 мм. Таким образом, создается большое гидравлическое сопротивление. Преодолевая это сопротивление, холодильный агент отдает свою внутреннюю энергию. При этом понижается давление и температура.

Испаритель расположен на боковой поверхности ванны термостатирующей установки. Все витки испарителя спаяны между собой ребрами жесткости, что исключает вибрацию и шум при работе компрессора. Емкость ванны испарителя составляет 15 литров. Сверху ванна закрыта окном из оргстекла для визуального наблюдения за исследуемым образцом.

Электронный блок 6 предназначен для подачи электроэнергии на ТЭН и для преобразования напряжения 220 В в напряжение 36 В для питания электродвигателя мешалки.

Для уменьшения теплопритоков в установке применена пенная теплоизоляция (пенополиуретан). Применение такой теплоизоляции упрощает и ускоряет монтаж подобной установки, а также улучшает качество нанесения теплоизоляции, заполняются все пустоты пространства в корпусе.

С помощью данной установки можно изучать процессы охлаждения, замораживания продуктов и влагосодержащих веществ, определять криоскопическую температуру, скорость замораживания, а также термостатировать различные объекты. Необходимость термостатирования различных материалов очень важна при определении химических и физических свойств, таких как вязкость, поверхностное натяжение, плотность.

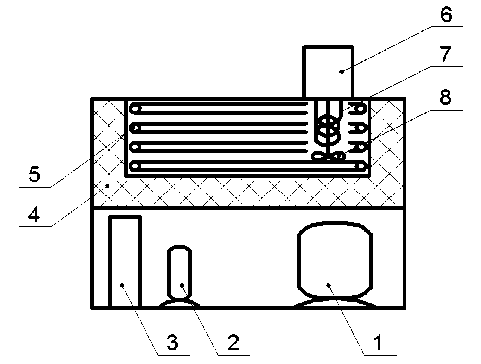

На рисунке 2 изображена кривая понижения температуры охлаждающей жидкости для определения равновесной температуры. На кривой отчетливо видно три зоны. Первая – зона охлаждения, вторая – зона замораживания, третья – зона понижения температуры до равновесной температуры.

При проведении эксперимента температура в помещении составляла +24 °С. Охлаждение длилось 25 минут. Температура в начале охлаждения +22,5 °С. За первые 3 минуты температура жидкости почти не изменилась. В следующие 25 минут температура понизилась до минус 1,9 °С (до криоскопической температуры).

Криоскопическая температура – это температура начала замерзания воды в замораживающем образце. Она зависит от концентрации и свойств раствора [3]. В результате исследования установился изотермический процесс, который продолжался около 20 минут.

Изотермический процесс – это процесс, происходящий при неизменной температуре. Замораживание продолжалось 20 минут. Понижение температуры от криоскопической до равновесной (минус 31,7 °С) продолжалось 90 минут. Равновесная температура – это самая низкая температура, которая может быть достигнута при данных внешних условиях, на данной холодильной установке. Весь процесс понижения температуры от +22,5 до –31,7 °С продолжался 135 минут. Через 40 минут после начала эксперимента консистенция жидкости (тосола) стала гелеобразной. Скорость понижения температуры при данных условиях составила 0,4 °С в минуту.

Повышение температуры окружающей среды увеличивает продолжительность понижения температуры охлаждающей жидкости. А понижение температуры окружающей среды уменьшает продолжительность понижения температуры охлаждающей жидкости.

Изменение температуры окружающей среды не влияет на изменение температуры сыра «Адыгейский» при замораживании погружением, так как на это влияет только температура охлаждающей жидкости, когда установка вышла на заданный температурный режим работы и начался процесс замораживания.

Для подтверждения работоспособности установки был проведен эксперимент по замораживанию сыра. В качестве объекта исследования был взят мягкий сыр «Адыгейский», цилиндрической формы, диаметром 84 мм. Сыр поместили в пищевую пленку, а затем установили термопары для измерения температуры.

Первая термопара – для измерения температуры на поверхности, вторая – для измерения температуры в центре, третья – для измерения среднеобъемной температуры. Затем был включен прибор «ОВЕН», и началось измерение температуры сыра.

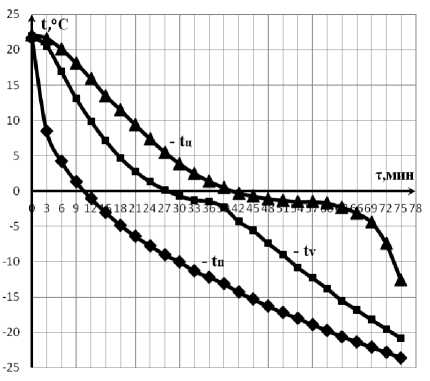

На рисунке 3 изображены графики изменения температуры сыра «Адыгейский» в форме цилиндра при замораживании погружением. Температура на поверхности продукта была равна +21,7 °С, в центре +22,1 °С, среднеобъемная +21,9 °С. Температура в помещении составляла +24 °С. После этого продукт был помещен в установку для замораживания, в которой уже находилась охлажденная до температуры минус 31,7 °С жидкость (тосол). Измерения температуры проводились с помощью термопар хромель-копель через каждые 3 минуты [1].

Рис. 2. Термограмма понижения температуры охлаждающей жидкости (тосола) в термостатирующей установке

В результате был построен график измерения температуры мягкого сыра «Адыгейский»: в центре, на поверхности и на расстоянии x, показывающем среднеобъемную температуру.

Как только сыр был помещен в жидкость, температура на поверхности стала резко понижаться.

Всего за 3 минуты температура с +21,7 °С понизилась до +8,5 °С, после этого скорость охлаждения уменьшилась, и температура начала понижаться плавно. Спустя еще 9 минут температура на поверхности достигла 0 °С и затем плавно понижалась до температуры минус 23,6 °С.

Рис. 3. Изменение температуры сыра «Адыгейский» в форме цилиндра при замораживании погружением: tп – температура поверхности; tv – среднеобъемная температура; tц – температура в центре

Температура в центре продукта за первые 3 минуты практически не изменилась. Затем температура начала плавно понижаться. Процесс охлаждения продукта в центре от +22,1 °С до криоскопической температуры (минус 1,9 °С) занял 48 минут. Затем начался процесс замерзания воды в продукте, который длился 12 минут. После этого температура начала быстро понижаться.

Среднеобъемная температура после начала замораживания стала понижаться быстрее, чем в центре. Процесс охлаждения от +21,9 °С до криоскопической температуры (минус 1,9 °С) занял 33 минуты. Затем 3 минуты наблюдалась изотермическая площадка, которая соответствует замерзанию воды в продукте, при этом температура продукта не понижается, так как выделяется теплота кристаллизации. После этого температура плавно понизилась до температуры минус 20,8 °С.

При анализе температуры в центре видно, что процесс охлаждения от начальной температуры +21,9 °С длился 45 мин, процесс замораживания – 12 минут, а процесс доведения температуры продукта в центре до температуры на 10 °С ниже криоскопической – 18 минут. Чтобы определить скорость замораживания, необходимо именно такое время. Скорость замораживания – это скорость продвижения границы раздела замороженного и не замороженного слоя продукта от его поверхности вглубь. Согласно рекомендациям Международного института холода, скорость замораживания определяется как отношение расстояния между поверхностью и термическим центром ко времени между моментами достижения на поверхности 0 °С и в термическом центре на 10 °С ниже криоскопической температуры [2].

Скорость замораживания в результате эксперимента составила 39,6 мм/ч, или 0,66 мм/мин, а продолжительность замораживания от 0 °С на поверхности до температуры в центре на 10 °С ниже криоскопической – 63 минуты.

Продолжительность замораживания сыра «Адыгейский» рассчитали по формуле Планка:

■= Аф ^^^'^

где ■ - продолжительность замораживания, с; Аф – коэффициент формы, равный для цилиндра 1/2; q3 – удельная теплота замораживания, кДж/кг; ρ – плотность замороженного продукта, кг/м3; l – радиус замораживаемого продукта, м; tкр – криоскопическач температура, °С; tс – тем- пература среды, °С; α – коэффициент теплоотдачи; λ3 – коэффициент теплопроводности замороженного продукта, Вт/(м∙К).

Продолжительность замораживания, определенная расчетным путем, равна 50 мин.

Выводы

-

1. В созданной установке можно производить термостатирование различных объектов.

-

2. На установке можно исследовать замораживание различных материалов погружением.

-

3. С помощью созданной установки можно определять криоскопическую температуру и скорость замораживания.

-

4. Проведенный эксперимент по замораживанию подтвердил ее работоспособность.

-

5. При определении продолжительности замораживания получились расхождения расчетных и экспериментальных значений. На эти расхождения оказывают влияние следующие допущения:

-

– у замороженной части замораживаемого образца теплоемкость равна нулю;

-

– при замораживании плотность образца не меняется;

-

– перед замораживанием образец должен быть охлажден до криоскопической температуры;

– льдообразование происходит при криоскопической температуре.

Список литературы Разработка и создание жидкостной термостатирующей установки

- Фролов С.В. Расчет продолжительности замораживания тел простой формы с уче-том зависимости теплопроводности от тем-пературы//Вестн. Междунар. акад. холода. -2002. -№ 4. -С. 38-41.

- Усов А.В., Короткий И.А. Определение ско-рости замораживания некоторых видов нату-ральных сыров//Хранение и переработка сельхозсырья. -2003. -№ 1. -С. 11-12.