Разработка и валидация методики количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она методом потенциометрического титрования в неводной среде

Автор: Гендугов Т.А., Гпушко А.А., Озеров А.А., Щербакова Л.И.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 4 (64), 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследована возможность использования потенциометрического титрования в неводной среде для количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]хиназолин-4(3Н)-она. Разработана методика количественного определения и проведена ее валидационная оценка по параметрам линейности, прецизионности и правильности.

Хиназолин-4(3н)-он, количественное определение, титрование, потенциометрия, валидация

Короткий адрес: https://sciup.org/142224355

IDR: 142224355 | УДК: 547.856.1:615.072:543.241.8:543.554.4

Текст научной статьи Разработка и валидация методики количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она методом потенциометрического титрования в неводной среде

В настоящее время депрессия – наиболее распространённое психическое расстройство, от нее страдают более 300 миллионов человек всех возрастных групп [3]. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025–2030 гг. смертность от депрессий выйдет на 1-е место в мире [6]. Такая тенденция подтверждает актуальность разработки новых биологически активных соединений психотропного действия, обладающих высоким терапевтическим потенциалом и меньшим числом побочных эффектов.

Новое биологически активное соединение – 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]хиназолин-4(3 Н )-он (лабораторный шифр: VMA-10-21), синтезированное и изученное в ВолгГМУ, доказало свою эффективность в качестве антидепрес-сантного и анксиолитического средства [4].

Разработка методик количественного анализа является одним из важнейших этапов при создании нормативной документации для новых лекарственных веществ. При этом титриметрические методы являются наиболее доступными и в то же время точными методами определения содержания веществ. Для количе- ственного определения слабых кислот и оснований, плохо растворимых в воде, традиционно используется метод кислотно-основного титрования в неводной среде.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка и валидация методики количественного определения субстанции VMA-10-21 методом титрования в неводной среде.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

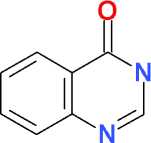

Объект исследования – 5 серий субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]хиназолин-4(3 Н )-она структурной формулы:

Ранее нами были изучены физико-химические свойства и спектральные характеристики VMA-10-21 с использованием ИК-спектроскопии [1]. Чистота полученных образцов подтверждена методами ЯМР 1Н [4] и ВЭЖХ: содержание субстанции составило 99,78 %, общее содержание двух различных примесей – 0,22 %.

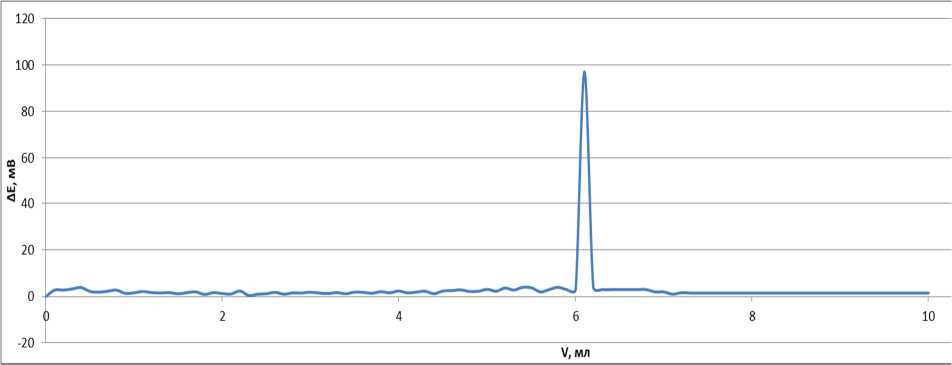

С целью изучения возможности образования солей соединением VMA-10-21 в программе ORCA 4.1 методом теории функционала плотности (UB3LYP) с применением базиса 6-311G* [5] был осуществлен расчет распределения электронной плотности, зарядов и оптимальной геометрии молекулы. Потерю в массе при высушивании проводили согласно ОФС.1.2.1.0010.15 ГФ XIV изд. Результаты потери в массе при высушивании (В) составили 0,28 % и учитывались в дальнейшем при расчете содержания вещества.

Все использованные растворы соответствовали требованиям ГФ XIV издания [2]. Поправочный коэффициент хлорной кислоты составил 0,99, титр – 17,42 мг/мл. Контрольный опыт проводили с использованием двух разных навесок исследуемого вещества.

Валидацию разработанной методики проводили по показателям прецизионности, линейности и правильности. Для оценки прецизионности методики проводили девять параллельных определений с точной навеской субстанции (около 0,1 г). Линейность методики определяли путем статистической обработки результатов количественного определения на семи уровнях навески исследуемого вещества в диапазоне 70–130 %, за 100 % принимали 0,15 г. Правильность методики оценивали по критерию открываемости для девяти навесок субстанции на трех уровнях: 1:0,5; 1:1; 1:2 от верхнего предела линейности методики. Полученные данные обрабатывали согласно ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов эксперимента» [2].

Содержание испытуемого вещества в % (Х) определяли по формуле:

_ (V-V o) *K*T*100 *100

Х = (а-а о )*1000*(100-В) , где

-

V – объем хлорной кислоты, мл;

V o – объем титранта, израсходованный на титрование в контрольном опыте;

-

Т – титр хлорной кислоты, мг/мл;

-

К – поправочный коэффициент;

-

а – навеска, г;

-

а о – навеска в контрольном опыте, г;

В – потеря в массе при высушивании, %.

Фактор эквивалентности (f) рассчитывали по формуле:

а*1000 f = , где

K*C*V*М

М-молярная масса исследуемой субстанции, г/моль.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку соединение VMA-10-21 является слабым основанием, нами были использованы методики с применением уксусной и муравьиной кислоты, а также их смесей – растворителей, у которых способность к отдаче протона значительно превышает способность к его присоединению.

Методика: около 0,1 г субстанции (точная навеска) растворяют в 30 мл ледяной уксусной кислоты. Полученный раствор титруют 0,1 М раствором хлорной кислоты, перемешивая после каждого добавления. Конец титрования фиксируют потенциометрически. Параллельно проводят контрольный опыт. Среднее значение рКа, определенное для образцов 5 серий субстанции VMA-10-21, составило 4,77, что свидетельствует о слабых основных свойствах. Это подтверждает целесообразность разработки методики методом ацидиметрии в неводной среде. Следует отметить, что использование муравьиной кислоты, а также смеси ее с уксусной кислотой (в соотношении 1:1) показало отсутствие скачка титрования и, соответственно, невозможность их применения для количественного определения субстанции VMA-10-21.

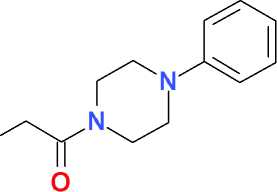

Для органолептического установления точки эквивалентности использовали индикатор кристаллический фиолетовый. В процессе титрования титруемый раствор из первоначального цвета – сине-фиолетового, переходил в фиолетовый, далее – в голубой, зеленый и желтый с образованием осадка. Однако указанные переходы окраски не соответствовали точке эквивалентности, поэтому нами рекомендуется потенциометрический способ определения точки эквивалентности (рис. 1).

Исходя из полученных данных, был рассчитан фактор эквивалентности f = 0,5005, подтверждающий, что одна молекула субстанции VMA-10-21 взаимодействует с двумя молекулами хлорной кислоты. Опираясь на результаты расчетов зарядов в ORCA 4.1 (рис. 2), мы предполагаем протонирование атома азота хи-назолинового ядра в положении N1 и атома азота в пиперазиновом цикле, соединенного с фенильным заместителем. По данным расчетов, другие атомы азота (N3 и вторичный амидный) не участвуют в протонировании из-за электронных эффектов расположенных рядом карбонильных групп.

Полученные результаты по оценке прецизионности методики представлены в табл. 1.

Рис. 1. Дифференциальная кривая титрования субстанции VMA-10-21 в ледяной уксусной кислоте

Рис. 2. Результаты расчета зарядов молекулы VMA-10-21

Таблица 1

Результаты параметров прецизионности методики

|

Навеска (взято), г |

Объем титранта, мл |

Найдено, г |

Найдено, % |

Метрологические характеристики |

|

0,1053 |

6,00 |

0,1037 |

98,48 |

X = 99,82 S = 0,8921 s~ A = 0,2974 RSD = 0,8938% |

|

0,1020 |

5,85 |

0,10111 |

99,13 |

|

|

0,1011 |

5,89 |

0,10180 |

100,69 |

|

|

0,1056 |

6,05 |

0,1046 |

99,02 |

|

|

0,1039 |

6,06 |

0,1047 |

100,81 |

|

|

0,1040 |

6,00 |

0,1037 |

99,71 |

|

|

0,1037 |

6,04 |

0,1044 |

100,67 |

|

|

0,1005 |

5,77 |

0,0997 |

99,23 |

|

|

0,1010 |

5,88 |

0,1016 |

100,62 |

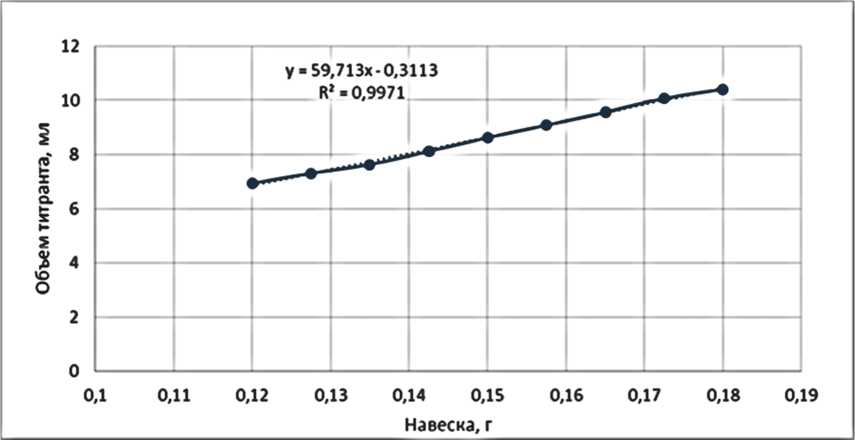

Относительное стандартное отклонение (RSD) при анализе субстанций не должно превышать 1 % [2]. Представленные результаты соответствуют данному требованию, что дока- зывает валидность методики по показателю прецизионности. График, полученный в ходе оценки методики параметрам линейности, представлен на рис. 3.

Коэффициент корреляции r составил 0,999, что соответствует требованиям ОФС 1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик» [2] и под- тверждает пригодность методики по показателю линейность. В табл. 2 представлены результаты определения правильности методики.

Рис. 3. График линейной зависимости предлагаемой методики

Результаты определения параметров правильности методики

Таблица 2

|

Уровень |

Взято, г |

Объем тит-ран-та, мл |

Найдено, г |

Открыва-емость (R), % |

Метрологические характеристики |

|

1 (1:0,5) |

0,1212 |

7,08 |

0,122369 |

100,9649149 |

R = 100,60 % S = 0,8963 RSD = ±0,8910 % |

|

0,1203 |

7,02 |

0,121332 |

100,8582273 |

||

|

0,1215 |

6,99 |

0,120814 |

99,43533552 |

||

|

2 (1:1) |

0,0900 |

5,22 |

0,090222 |

100,2461816 |

|

|

0,0912 |

5,23 |

0,090394 |

99,11666851 |

||

|

0,0917 |

5,38 |

0,092987 |

101,4034628 |

||

|

3 (1:2) |

0,0602 |

3,52 |

0,060839 |

101,0615647 |

|

|

0,0609 |

3,59 |

0,062049 |

101,886584 |

||

|

0,0611 |

3,55 |

0,061358 |

100,4215657 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана и валидирована титриметрическая методика количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил] хиназолин-4(3 Н )-он в неводной среде.

-

1. Гендугов, Т. А. // Евраз. союз ученых. – 2019. – № 11–2 (68). – С. 46–47.

-

2. Государственная Фармакопея Российской Федерации. Изд. XIV. Т. 1. – М., 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml .

-

3. Личко, А. Е. Подростковая психиатрия / А. Е. Личко. – М. : Медицина, 1985. – 416 с.

-

4. Пат. России № 2507199.

-

5. Neese, F. // Comp. Mol. Sci. – 2018. – Vol. 1. – № 8. – e1327.

-

6. Wittchen Н., Jacobi F., Rehm J. // Eur. Neuropsycho-pharmacol. – 2011. – Vol. 21, № 9. – P. 655–679.

Список литературы Разработка и валидация методики количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она методом потенциометрического титрования в неводной среде

- Гендугов, Т. А. // Евраз. союз ученых. - 2019. -№ 11-2 (68). - С. 46-47.

- Государственная Фармакопея Российской Федерации. Изд. XIV. Т. 1. - М., 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml.

- Личко, А. Е. Подростковая психиатрия / А. Е. Личко. - М.: Медицина, 1985. - 416 с.

- Пат. России № 2507199.

- Neese, F. // Comp. Mol. Sci. - 2018. - Vol. 1. -№ 8. - e1327.

- Wittchen Н., Jacobi F., Rehm J. // Eur. Neuropsycho-pharmacol. - 2011. - Vol. 21, № 9. - P. 655-679.

![Разработка и валидация методики количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она методом потенциометрического титрования в неводной среде Разработка и валидация методики количественного определения субстанции 3-[2-(4-фенил-1-пиперазино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она методом потенциометрического титрования в неводной среде](/file/cover/142224355/razrabotka-i-validacija-metodiki-kolichestvennogo-opredelenija-substancii-32.png)