Разработка информационной подсистемы оптимизации составов строительных материалов

Автор: Пышкина И.С., Мартяшин Г.В., Глебова Т.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 7 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена диаграмма вариантов использования, наглядно иллюстрирующая динамические особенности работы разработанного программного средства. Представлена диаграмма последовательности, позволяющая наглядно показать последовательность действий, соответствующих типичному сценарию взаимодействия пользователя с разрабатываемой подсистемой.

Программное средство, оптимизация, математические модели

Короткий адрес: https://sciup.org/140283949

IDR: 140283949

Текст научной статьи Разработка информационной подсистемы оптимизации составов строительных материалов

На сегодняшний день разработано большое количество методов математического моделирования, планирования экспериментов, обработки результатов, оптимизации. Их количество связано с тем, что для решения задач на производстве разных классов может потребоваться учет различных нюансов, и поэтому нужно выработать методы, которые обладали бы универсальностью. Решение производственных задач с помощью аппарата моделирования, планирования экспериментов может быть затруднено нарушением условий применимости методов, сложностью их реализации [1,2,3,4].

Возникает потребность в более простых в использовании и узкоспециализированных средствах [5].

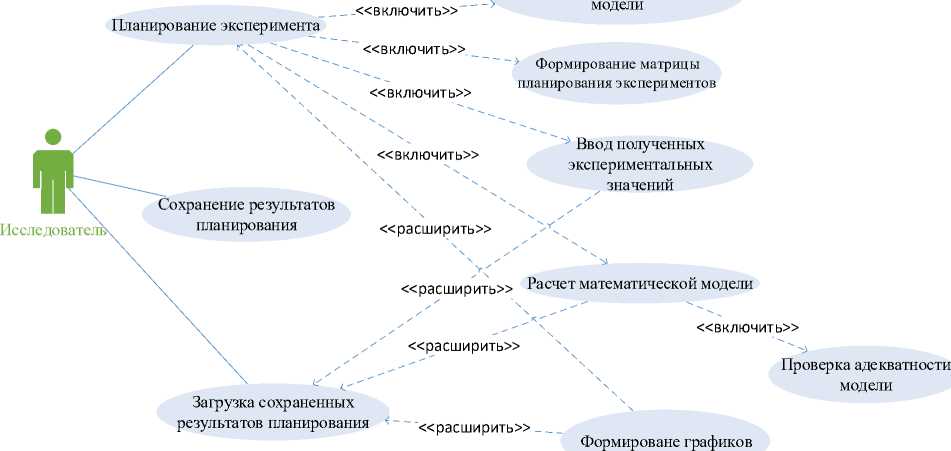

Разрабатываемое программная подсистема для планирования и обработки результатов экспериментов в области создания сухих строительных смесей предлагается проиллюстрировать набором UML-диаграмм.

На диаграмме вариантов (рис. 1) использования представлены следующие прецеденты: начало нового планирования эксперимента, сохранение результатов планирования эксперимента и загрузка сохраненных ранее результатов [6]. Вариант использования, соответствующий началу нового планирования эксперимента, связан отношениями включения и расширения с другими вариантами использования, относящимися к более глубокому уровню детализации модели. Отношениями включения он связан с такими вариантами, как указание факторов и типа модели, формирование матрицы планирования эксперимента, ввод полученных экспериментальных значений. Отношение включения подразумевает обязательное наличие данных вариантов использования в рамках начала нового планирования эксперимента, как неотъемлемых его частей. Варианты использования расчет математических моделей и формирование графиков связаны с началом нового планирования эксперимента отношением расширения, так как выступают как действия, выполняющиеся на последующих этапах планирования эксперимента, то есть в начале планирования являются необязательными.

Загрузка сохраненных результатов планирования эксперимента имеет отношение расширения с такими вариантами использования, как ввод полученных экспериментальных значений, расчет математической модели и формирование графиков. Отношение расширения объясняется тем, что сохраненные результаты планирования могут соответствовать любом этапу планирования, то есть это может быть начальный этап, на котором только определены факторы и тип модели, и сгенерирована матрица планирования, так и завершающий этап, на котором уже построена математическая модель и оценена ее адекватность.

Указание факторов и типа

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования

Типичный сценарий работы с разрабатываемым программным инструментом предполагается следующий:

- начинается новое планирование эксперимента, после получения матрицы планирования результаты сохраняются;

-

- по мере выполнения экспериментов в соответствии с матрицей планирования периодически производится загрузка результатов, ввод полученных в результате экспериментов значений и сохранение результатов;

-

- после проведения всех необходимых экспериментов строится математическая модель и оценивается ее адекватность, а также производится формирование графиков, иллюстрирующих полученную математическую модель.

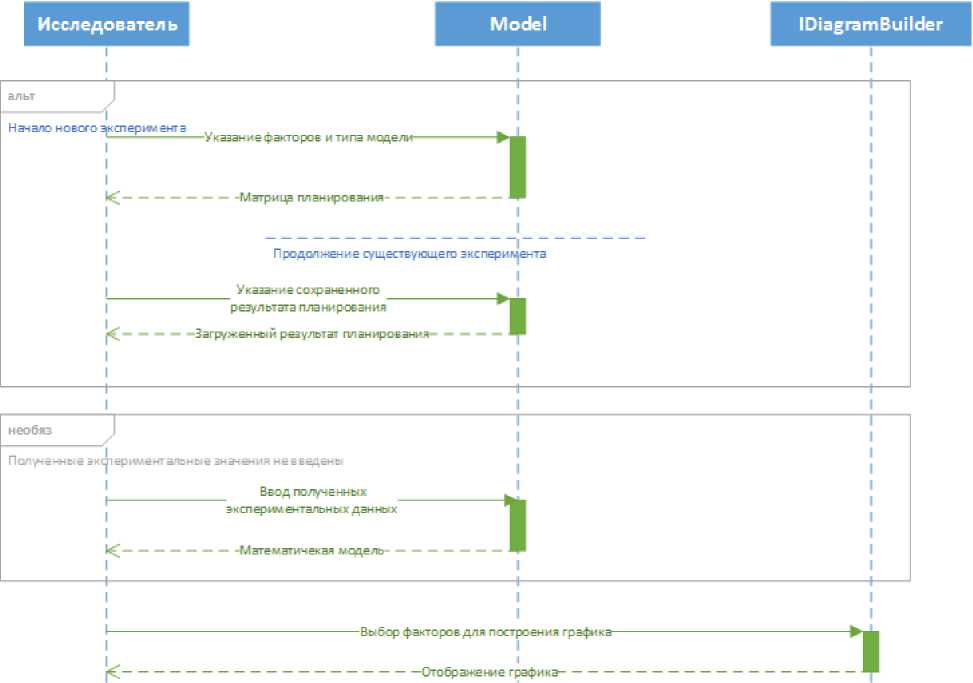

Далее на рисунке 2 представлена диаграмма последовательности. Данная диаграмма позволяет наглядно показать последовательность действий, соответствующих типичному сценарию взаимодействия пользователя с разрабатываемой подсистемой.

Рисунок 2. Диаграмма последовательности

На данной диаграмме представлено взаимодействие объектов таких, как исследователь, объект класса Model , представляющий модель эксперимента, и объект, реализующий интерфейс IDiagramBuilder, предоставляющий доступ к функционалу построения графиков.

Данная диаграмма иллюстрирует две альтернативных варианта начального взаимодействия исследователя с моделью:

-

- указание факторов и типа модели, формирование матрицы

планирования эксперимента; данный вариант соответствует началу нового эксперимента;

-

- указание сохраненного ранее результата, который загружается для дальнейшего использования; данный вариант соответствует продолжению существующего эксперимента.

Далее осуществляется следующий вариант взаимодействия: вводятся экспериментальные данные, и производится расчет математической модели. Так как при загрузке сохраненных ранее результатов модель может быть уже сформирована, данный вариант взаимодействия носит опциональный характер, что также отображено на диаграмме.

Затем следует завершающий вариант взаимодействия: выбор факторов для построения графика по полученной математической модели и построение этого графика. Этот вариант следует после построения математической модели, однако его осуществление носит все же опциональный характер, так как результатом планирования является математическая модель, а построение графиков является уже дополнительной возможностью, которая может не интересовать исследователя в некоторых случаях.

С помощью разработанного программного средства была проведена оптимизация состава сухой строительной смеси [7].

Для оптимизации состава сухой строительной смеси был спланирован полный двухфакторный эксперимент. Параметром оптимизации был выбран предел прочности при сжатии известковых образцов.

В результате обработки полученных экспериментальных данных была получена квадратичная модель:

Ксж = -14,419 + 1,8716x1 + 47,6x2 - 0,0855x2 — 47,6x2 С1)

Адекватность модели была проверена по критерию Фишера. Полученная модель адекватно описывает исследуемую систему. Однородность дисперсий была оценена по критерию Кохрена. Расчетное значение критерия, которое равно 0,12 меньше табличного значения 0,63.

Таким образом, разработана модель параметров создания сухой строительной смеси при помощи разработанного программного средства для оптимизации.

Список литературы Разработка информационной подсистемы оптимизации составов строительных материалов

- Данилов А.М., Гарькина И.А., Пышкина И.С. Системные модели в материаловедении: некоторые итоги и перспективы использования // Региональная архитектура и строительство.- 2015. -№ 2 (23).- С. 15-20.

- Баженов Ю.М., Гарькина И.А., Данилов А.М., Королев Е.В. Системный анализ в строительном материаловедении: монография / Ю.М. Баженов,. - М.: МГСУ: Библиотека научных разработок и проектов. - 2012. - 432 с.

- Гарькина И.А., Данилов А.М., Королев Е.В. Строительные материалы как системы // Строительные материалы. - 2006. - № 7. - С.55-58.

- Д.В. Пащенко, Г.В. Мартяшин, К.C. Максимова, Е.А. Бальзанникова, К.Ю. Тархов. Алгоритм синтеза альтернативных сетей Петри для аналитического программного средства исследования СП-моделей с использованием тензорной методологии // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. -2016.-№2(18).- C. 231-241.

- Пышкина И.С., Мартяшин Г.В. Программный комплекс планирования эксперимента и анализа экспериментальных данных // В сборнике: Новые информационные технологии и системы сборник научных статей XII Международной научно-технической конференции.- 2015.- С. 63-65.

- Логанина В.И., Пышкина И.С., Толушов С.А., Болдырев С.А. Оптимизация режима синтеза добавки на основе гидросиликатов для известковых сухих строительных смесей // Региональная архитектура и строительство.- 2015. -№ 4-1 (25).- С. 48-51.

- Логанина В.И., Пышкина И.С., Тарасов Р.В. Оптимизация режима синтеза гидросиликатов кальция для известкового композиционного вяжущего // Современные проблемы науки и образования.- 2014. -№ 6. -С. 65.