Разработка комплекта оборудования для контроля состояния грунтов по газовой составляющей

Автор: Пантелеймонов А.Г., Федосеев П.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной работе с целью контроля газовой составляющей грунтов нами были рассмотрены способы и оборудование для выполнения данного вида исследований. В настоящий момент оборудование для выполнения отбора проб при данном виде исследований на территории Российской Федерации не выпускается. Нами было принято решение о самостоятельной разработке оборудования для отбора проб грунтового воздуха и приземной атмосферы. В результате проведенных работ нами были изготовлены прототипы оборудования, разработана схема их применения. Проведено опробование оборудования, проанализированы его преимущества и недостатки, намечены пути модернизации аппаратуры.

Газогеохимические исследования, отбор проб, грунтовый воздух, приземная атмосфера, пробоотборный зонд, накопительная камера, инженерно-экологические изыскания, методика выполнения измерений, газоанализатор, биогаз, устройство для перекачки воздуха

Короткий адрес: https://sciup.org/147246279

IDR: 147246279 | УДК: 550.4.07 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.3.223

Текст научной статьи Разработка комплекта оборудования для контроля состояния грунтов по газовой составляющей

В настоящее время при проведении инженерно-экологических изысканий зачастую существует необходимость в проведении газогеохимических исследований на предмет наличия и концентрации в почвах и грунтах таких газов, как: метан, диоксид углерода, кислород, водород. Согласно п.п. 5.18.4, 5.18.7 СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», отбор и анализ проб грунтового воздуха должны выполняться по аттестованным методикам и аккредитованными в установленном порядке лабораториями. Отбор проб является важнейшей частью любой методики выполнения измерений (МВИ), при этом аттестованная в установленном порядке методика отбора проб и проведения анализа в настоящий момент отсутствует. Кроме того, на территории Российской Федерации серийно не производится оборудование для отбора проб грунтового воздуха, а также для учета дебита и эмиссии биогаза.

Целью настоящей работы является разработка комплекса для контроля состояния грунтов по газовой составляющей.

Основными задачами , решаемыми при разработке системы, являются:

-

a. анализ существующих способов отбора проб газа и их анализа;

-

b. разработка прототипов оборудования в нескольких вариантах;

-

c. опробование оборудования, проверка основных технических характеристик;

-

d. анализ результатов опробования оборудования, принятие решения о возможности его использования.

В работе применяются следующие термины:

Газогеохимические исследования – исследования, направленные на определение количественных и качественных характеристик воздуха почв и грунтов.

Согласно ГОСТ Р 57190-2016 «Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения», грунтовый воздух – газовая фаза грунта, находящаяся в непрерывном взаимодействии с твердой и жидкой фазами грунта.

Согласно ГОСТ Р 52808-2007 «Энергетика биоотходов. Термины и определения», биогаз – смесь газов, состоящая в основном из метана и углекислого газа, образующаяся в

процессе метанового брожения органического вещества. Под дебитом биогаза понимается объем газа, стабильно поступающий из пробуренной скважины (шпура).

Под эмиссией биогаза на дневную поверхность понимается процесс, характеризующий выделение газа с поверхности почвы (грунта) в атмосферу.

Анализ существующих способов отбора проб газа и их анализа

В настоящее время существует несколько способов оценки состояния грунтов. Сводятся они к отбору проб с последующим анализом. Отбору подлежат как воздух непосредственно из скважины, так и керн с последующей его дегазацией. Отобранные пробы, как правило, доставляют в лабораторию и подвергают хроматографическому анализу. Отобранный керн герметично без воздуха запечатывают в стеклянную банку и с помощью шприца откачивают воздух из банки для анализа. За время транспортировки качество пробы может существенно ухудшиться, что приведет к недостоверным результатам в лаборатории (Баклашина, Шепелева, 2018; Жажков, 2021; Carman; Vincent, 1998).

Более проблематичным является проведение измерений дебита из скважины и эмиссии биогаза на дневную поверхность.

Для измерения данных показателей используют метод закрытых или открытых камер. Суть метода состоит в установке на устье скважины устройства для накопления газа, выделяющегося из скважины или из почвы (в случае установки накопителя не на устье скважины). Проба отбирается после накопления газа непосредственно из-под изолятора. Время накопления может варьировать в пределах от 5 минут до нескольких часов (Smith et al., 1995; Terry et al., 2017; Norman et al., 1997).

Существуют и альтернативные способы определения содержания газа в грунтах:

-

– корреляционная зависимость содержания метана и радона;

-

– применение химических веществ, поглощающих искомые газы;

-

– наблюдение за эмиссией биогаза с использованием БПЛА (Smith et al., 1995; Terry; et al., 2017 ; Norman et al., 1997).

Наиболее приемлемым с нашей точки зрения решением является отбор и анализ пробы непосредственно на месте проведения исследований. Современные портативные газоанализаторы позволяют проводить измерения с точностью достаточной для определения объемной доли искомого вещества.

Анализ опубликованных материалов показал, что для выполнения работ требуется:

-

– оборудование для отбора проб грунтового воздуха;

-

– газоаналитическое оборудование.

Наиболее сложным оказался подбор оборудования для отбора проб.

Анализ рынка показал, что в пределах РФ данное оборудование не производится.

Из оборудования иностранного производства нами рассматривался вариант приобретения систем пробоотбора газа AMS GVP производства США. Данное оборудование удобно в эксплуатации. Конструкция зонда позволяет утопить его в землю без использования бурения. К недостаткам зонда относятся высокая цена, сложности с поставками запасных частей.

Оборудование, необходимое для накопления газа при учете дебита и эмиссии метана и углекислого газа, на территории РФ не производится, зарубежные аналоги на территорию РФ не поставляются.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами нами было принято решение о самостоятельной разработке оборудования для отбора проб грунтового воздуха.

Газоаналитическое оборудование подбиралось в соответствии с требованиями СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологи-че-ские изыскания для строительства». Диапазон измерений газоанализаторов, согласно табл. 5.5 вышеназванного документа, должен быть:

-

– по метану и диоксиду углерода – от менее 0,1 до свыше 5,0 % об. доли;

-

– по кислороду – от менее 18,0 % об. доли;

-

– по водороду – от 0,0 до 4,0 % об. доли.

Нами были подобраны газоанализаторы:

-

1. МАГ-6 П-К;

-

2. СЕНСОН-М-3105.

Представленные газоанализаторы обладают следующими техническими характеристиками.

Газоанализатор многокомпонентный

МАГ-6 П-К предназначен для определения объемной доли кислорода, диоксида углерода, метана, массовой концентрации оксида углерода, аммиака, сероводорода, диоксида серы, диоксида азота.

Газоанализатор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.

Нами данный прибор использовался для измерений диоксид углерода и метана. Диапазон измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора представлены в табл. 1.

Газоанализатор «Сенсон-М» предназначен для мониторинга атмосферного воздуха и технологических сред посредством измерения и цифровой индикации на дисплее содержания кислорода, токсичных и горючих газов.

При проведении эксперимента данный прибор использовался для измерений кислорода, водорода, метана. Диапазон измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора представлены в табл. 2.

Таблица 1. Технические характеристики газоанализатора многокомпонентного МАГ-6 П-К

|

Определяемый компонент |

Диапазон измерений, % об.д. |

Пределы допускаемой основной погрешности |

|

Диоксид углерода |

От 0,0 до 10,0 |

± (0,1+0,05*С вх ) % об.д. |

|

Метан |

От 0,0 до 2,0 От 2,0 до 5,0 |

± 0,2 % об.д. ± 10 % отн. |

Таблица 2. Технические характеристики газоанализатора Сенсон-М-3105

|

Определяемый компонент |

Диапазон измерений, % об.д. |

Пределы допускаемой основной погрешности |

|

Кислород |

От 0,1 до 30,0 |

± 5 % |

|

Метан |

От 0,01 до 5,0 От 1 до 100 |

± 10 % ± 5 % |

|

Водород |

От 0,01 до 4,0 |

± 10 % |

Разработка комплекта оборудования для контроля состояния грунтов по газовой составляющей

В общем виде комплект для контроля состояния грунтов по газовой составляющей выглядит следующим образом:

-

а) пробоотборный щуп;

-

б) изолятор для контроля дебита и эмиссии

-

в) биогаза на дневную поверхность;

-

г) устройство для перекачки воздуха;

-

д) портативный газоанализатор.

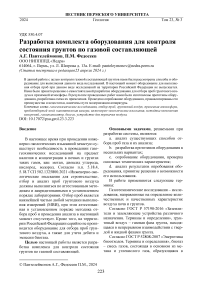

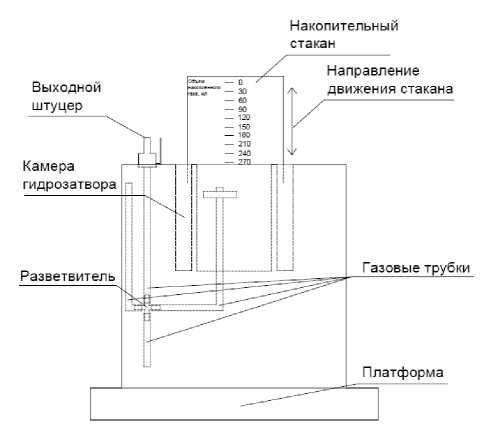

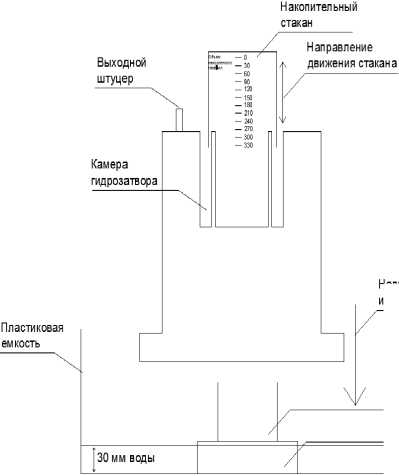

Общий вид оборудования представлен на рис. 1, 2.

Разработка пробоотборного зонда

При разработке скважинного пробоотборного зонда рассматривались следующие варианты:

– гибкий зонд, опускающийся на необходимую глубину;

– гибкий зонд, опускающийся на необходимую глубину с возможностью заглушки скважины;

– зонд жесткой конструкции с заглушкой скважины.

Были изготовлены прототипы всех вариантов пробоотборного щупа. В табл. 3 представлены преимущества и недостатки каждого из изготовленных прототипов.

Рис. 1. Общий вид системы для анализа проб грунтового воздуха из шпуров и скважин

Рис. 2. Общий вид системы для анализа проб при проведении измерений дебита и эмиссии биогаза

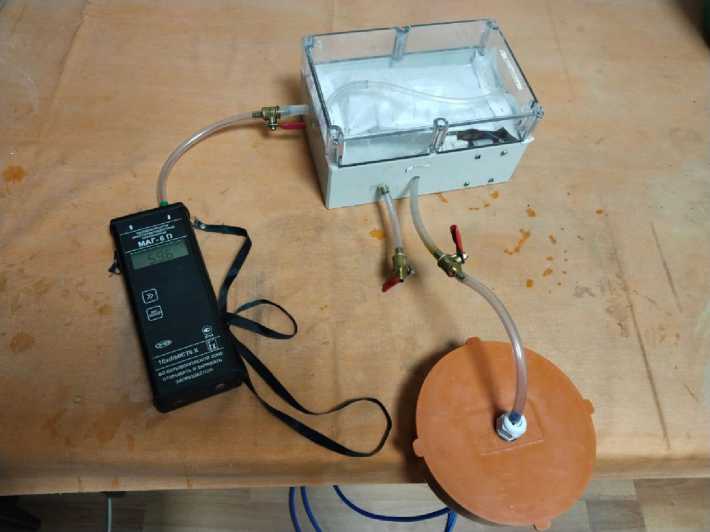

Анализ преимуществ и недостатков конструкции показал, что наиболее удобным вариантом для проведения работ является конструкция в виде гибкого зонда, опускающегося на необходимую глубину с возможностью заглушки скважины. Схема прототипа № 2 представлена на рис. 3.

Разработка устройства для перекачки воздуха

Отбор проб может осуществляться непосредственно газоанализатором с одновременным анализом пробы. Отбор пробы непосредственно газоанализатором обладает следующими недостатками:

Таблица 3. Сравнительный анализ вариантов пробоотборного щупа

|

№ прототипа |

Прототип |

Преимущества |

Недостатки |

|

1 |

Гибкий зонд, опускающийся на необходимую глубину |

Возможность регулирования глубины установки; наименьшая стоимость производства |

Поступление атмосферного воздуха в скважину |

|

2 |

Гибкий зонд с полым металлическим наконечником, опускающийся на необходимую глубину с возможностью заглушки скважины (диаметр заглушки 160 мм) |

Возможность регулирования глубины установки; минимизация поступления атмосферного воздуха в скважину |

Ограничение диаметра скважины размером заглушки (не более 160 мм) |

|

3 |

Зонд жесткой конструкции с заглушкой скважины (диаметр заглушки 160 мм) |

Минимизация поступления атмосферного воздуха в скважину; удобство установки. |

Ограничение диаметра скважины размером заглушки (не более 160 мм); невозможность регулирования глубины отбора пробы; массивность конструкции по сравнению с другими прототипами; наибольшая стоимость производства |

– невозможность определить объем отобранной пробы;

– невозможность использования двух газоанализаторов для одной пробы.

С целью исключения вышеуказанных последствий было принято решение произвести самостоятельную разработку устройства для перекачки воздуха с дальнейшим накоплением в накопительной камере отобранной пробы.

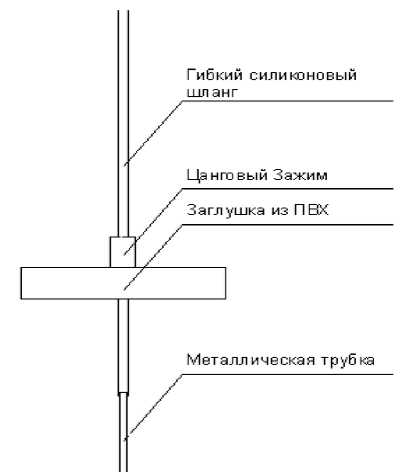

В результате было разработано устройство для перекачки воздуха, состоящее из мембранного насоса, совмещенного с накопительной камерой. Устройство снабжено возможностью закольцевания при проведении анализа пробы, что позволяет значительно снизить объем пробы грунтового воздуха. Схема устройства представлена на рис. 4.

Отбор пробы при использовании данного устройства проводится путем подключения силиконового шланга к крану «Вход» насоса накопителя и включения мембранного насоса. Эксплуатация мембранного насоса для отбора пробы обусловлена тем, что данное оборудование способно прокачивать через себя не только воздух, но и воду, попадание которой в пробоотборный щуп представляется весьма вероятным. По системе шлангов проба воздуха попадает в накопительную камеру объемом 1 л.

Рис. 3. Схема гибкого зонда с полым металлическим наконечником, опускающийся на необходимую глубину с возможностью заглушки скважины (прототип № 2)

Рис. 4. Схема устройства для перекачки воздуха

Устройство оснащено выходами для подачи пробы в газоанализатор. Для этой цели могут быть использованы краны «Выход» и «Кольцо».

Подача пробы в газоанализатор может осуществляться двумя способами:

– для моделей, имеющих принудительную подачу воздуха, на входной штуцер газоанализатора подключается к крану «Выход» насоса для уменьшения потерь пробы, через некоторое время выходной штуцер газоанализатора может быть подключен к крану «Кольцо» насоса;

– для моделей, неоснащенных принудительной подачей воздуха, входной штуцер газоанализатора подключается к крану «Кольцо» насоса, при этом краны «Вход» и «Выход» соединяются силиконовой трубкой. После установки данной схемы включается питание насоса-накопителя, и отобранная проба перемещается в газоанализатор. Регулировка подачи пробы осуществляется путем частичного перекрытия крана «Кольцо».

Разработанный нами устройство обладает следующими преимуществами:

-

a. снижение объема пробы за счет схемы закольцевания;

-

b. возможность использования как газоанализаторов, оснащенных побудителем расхода воздуха, так и неоснащенных им;

-

c. возможность отбора пробы воздуха с требуемой глубины исследования;

-

d. универсальность: данное устройство может использоваться как для отбора проб

воздуха, так и для отбора проб воды из скважин.

Разработка оборудования для учета эмиссии биогаза на дневную поверхность

Для учета эмиссии биогаза требуется устройство, позволяющее изолировать поступивший газ от атмосферного воздуха (далее изолятор).

При проектировании оборудования для учета эмиссии биогаза были предложены следующие варианты прототипов изоляторов:

-

1. изолятор с установленным в нем вентилятором для перемешивания воздуха и штуцером для откачки газа;

-

2. изолятор с установленным в нем вентилятором для перемешивания воздуха и установленным вместо штуцера гидрозатвором;

-

3. изолятор со встроенным гидрозатвором без вентилятора, забор воздуха осуществляется из трех различных по высоте точек.

Анализ изготовленных прототипов показал, что при проведении измерений с использованием 1-го и 2-го варианта необходимо учитывать изменения давления газа внутри камеры. Кроме того, при проведении эксперимента было установлено, что при накоплении газа камера немного приподнимается относительно места установки, это, в свою очередь, ведет к нарушению герметичности системы и потерям газа внутри камеры.

В результате был выбран 3-й вариант, обладающий следующими преимуществами:

-

– удобная установка на месте проведения измерений;

-

– возможность наблюдения за накоплением газа;

-

– отсутствие необходимости учета давления внутри колпака.

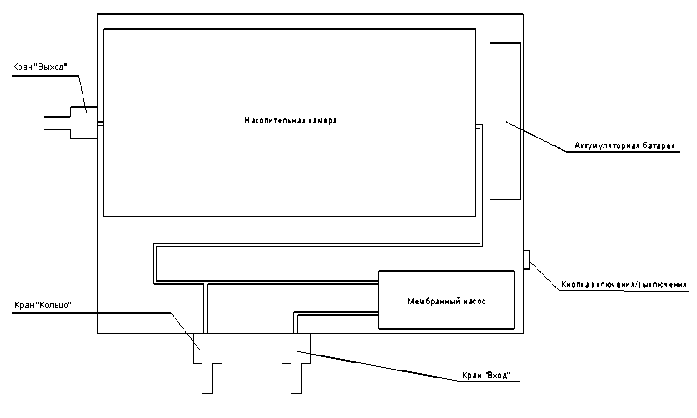

Изготовления основных частей камеры происходило методом 3D-печати. Схема изолятора представлена на рис. 5.

Опробование и проверка основных технических характеристик оборудования

Опробование оборудования проводилось как в лабораторных, так и полевых условиях.

В лабораторных условиях проводились следующие исследования:

-

a. работоспособность оборудования;

-

b. герметичность оборудования.

В полевых условиях проводились следующие исследования:

-

a. подготовка шпуров и скважин для проведения исследований;

-

b. установка оборудования;

-

c. проведение отбора проб грунтового воздуха.

Рис. 5. Схема изолятора

На первом этапе проверялись технические характеристики оборудования: герметичность, надежность соединений, работоспособность основных компонентов оборудования.

В первую очередь оценивалась работоспособность всех узлов и деталей оборудования, подвижность вращающихся и скользящих частей, надежность крепления деталей. Затем оценивалась работа электрических составляющих оборудования.

По окончании проверки работоспособности приступали к проверке герметичности.

Наибольшие требования к герметичности оборудования предъявляются в отношении насоса-накопителя. С целью проверки данного показателя в накопительную камеру насоса отбиралась проба воздуха. Измеряли объем пробы в накопительной камере, после чего вновь ее наполняли. Накопительную камеру оставляли заполненной на 10 минут (данный интервал двукратно превышает время необходимое для проведения анализа). По окончанию обозначенного времени оценивали объем пробы, оставшийся в накопительной камере. Разница в полученных значениях после многократных измерений составила 2 %, что обусловлено неравномерностью наполнения камеры.

Герметичность накопительной камеры для учета эмиссии дебита газа проверяли в лабораторных условиях. Для имитации образования углекислого газа были использованы следующие реагенты: 10 % раствор соляной кислоты, гидрокарбонат натрия.

Эксперимент проводился следующим образом:

-

а) емкость с 10 % соляной кислотой устанавливается на подставку в пластиковый контейнер, заполненный на 30 мм водой;

-

б) накопительная камера с демонтированным стаканом устанавливалась в контейнер, наполненный водой в соответствии со схемой, представленной на рис. 6;

-

в) камера гидрозатвора на 2/3 заполнялась 10 % раствором поваренной соли;

-

г) в емкость к 10 % соляной кислоте добавлялся гидрокарбонат натрия.

Для погружения пищевой соды в емкость использовалась перфорированная металлическая трубка с закрытым дном. Данное решение позволяло:

-

– избежать просыпания реактивов, что увеличивало точность измерений;

-

– увеличивало время, необходимое для начала реакции, что позволяло установить накопительный стакан без утечки накапливаемого газа;

Подставка

Емкость с реактивами

Направление установки изолятора

Рис. 6. Схема установки изолятора

-

a. накопительный стакан опускался в камеру гидрозатвора;

-

b. дожидались полного поднятия стакана, после чего оставляли накопительную камеру на 10 минут;

-

c. результат признавался положительным в том случае, когда по окончании отведенного времени стакан опустился не более чем на 30 мл, что связано с перераспределением давления внутри камеры, а также с незначительным растворением газа в камере гидрозатвора.

На втором этапе проводилось опробование оборудования в полевых условиях. Оценивались возможность и удобство использования оборудования, а также различные схемы его использования.

На первом этапе проводилась шпуровая и скважинная съемки.

Для прохождения шпуров применялся портативный перфоратор с буром длиной 1 м и диаметром 16 мм. Сверлили отверстия в грунте на глубину 0,9 м. Непосредственно после извлечения инструмента в полученную скважину устанавливался пробоотборный щуп. Конец щупа опускался на глубину 0,8 м. Выход щупа соединялся с краном «Вход» насоса накопителя. Включали питание насоса и прокачивали шпур в течение 3 минут, поочередно закрывая краны «Кольцо» и «Выход». Оказавшийся в накопительной камере воздух откачивали. Оставляли скважину в накоплении в течение 10 минут, после чего отбирали пробу из скважины и подвергали ее анализу.

Скважинную съемку проводили аналогичным образом. Для бурения использовали мотобур с диаметром шнека 80 мм.

По окончанию опробования оборудования для шпуровой и скважинной съемки приступили к опробованию приборов для учета эмиссии и дебита биогаза.

Накопительную камеру устанавливали на устье ранее пробуренной скважины, поверхность вокруг которой была взрыхлена на глубину 30 мм. Непосредственно после установки отбирали пробу приземной атмосферы из-под камеры. Пробу подвергали анализу, результат (X 0 ) записывали. Оставляли камеру в накоплении в течение 10 минут, после чего снова отбирали пробу приземной атмосферы. Отобранную пробу подвергали анализу (X 1 ). Рассчитывали разность между X 1 и X 0 . Демонтировали камеру на 5 минут. Повторяли измерения 2 раза. Средняя разность трех измерений принималась за результат анализа.

Измерения эмиссии биогаза на дневную поверхность происходило аналогичным образом, при этом накопительная камера устанавливалась на расстоянии 0,5 м от устья скважины.

Анализ результатов опробования оборудования

По результатам проведенных экспериментов было установлено следующее:

-

a. в целом разрабатываемый комплект оборудования признан пригодным к эксплуатации;

-

b. разработанное нами оборудование позволяет провести отбор проб грунтового воздуха и приземной атмосферы;

-

c. предлагаемый комплект оборудования максимально унифицирован и позволяет проводить измерения с минимально необходимым набором инструментов;

-

d. были выявлены незначительные конструктивные недостатки, влияние которых на процесс отбора проб оказалось пренебрежительно мало;

-

e. намечены пути дальнейшей модернизации оборудования для улучшения удобства его использования.

Среди выявленных конструктивных недостатков необходимо выделить следующие:

-

– отсутствие крепежных элементов для газовых трубок внутри изолятора;

-

– высокий расход жидкости в камере гидрозатвора изолятора;

-

– размеры штуцеров портативных газоанализаторов различны, что ведет за собой необходимость применения газовых трубок, отличающихся внутренним диаметром;

-

– возможность попадания частиц грунта в составные части насоса-накопителя, что ведет к его поломке.

С целью дальнейшей модернизации комплекта нами прорабатываются следующие технические решения:

-

a. проектирование и установка крепежных элементов внутри изолятора;

-

b. изменение конструктива накопительного стакана, включающее в себя:

-

– совершенствование диаметра стакана для более плотного его прилегания к стенкам камеры;

-

– применение направляющих для равномерного подъема стакана;

-

– изменение формы дна стакана, позволяющее провести полное и герметичное его закрытие при откачке газа из камеры;

-

– наращивание диаметра и высоты дна стакана с внешней стороны для удобства его извлечения из камеры гидрозатвора;

-

c. в случае решения проблемы герметичности гидрозатвора возможна установка вентилятора внутрь изолятора;

-

d. разработка универсальных переходников цангового типа для подключения трубок насоса к газоанализаторам различного типа с диаметром штуцера от 12 до 4 мм;

-

e. разработка и установка в насос-накопитель фильтра от механических примесей из инертного материала.

В дальнейшем возможны и иные внесения изменений в конструкцию оборудования. Например, для упрощения работы с устройством для перекачки воздуха возможна установка в него следующих составных частей:

-

– электромагнитные клапаны на газовых трубках внутри устройства для автоматического их включения-выключения при выполнении того или иного этапа работ;

-

– датчика давления внутри накопительной камеры устройства с целью исключения ее повреждения;

-

– микроконтроллер для выполнения программы отбора проб и разработка соответствующего программного обеспечения;

-

– кнопочное управления устройством для перекачки воздуха;

-

– датчики давления и температуры окружающей среды внутри изолятора и пробоотборного щупа для проведения коррекции результатов полученных при анализе проб воздуха.

Последним этапом модернизации может стать установка датчиков, определяющих концентрацию искомых газов непосредственно в пробоотборном щупе и в изоляторе для учета эмиссии и дебита биогаза. Данное решение позволит избежать этапа отбора проб при проведении измерений, что существенно упростит и ускорит процедуру анализа.

Заключение

Нами были проанализированы существующие способы отбора проб и проведения анализа грунтов по газовой составляющей. Был осуществлен анализ рынка с целью оценки возможности приобретения оборудования для отбора проб грунтового воздуха, а также газоанализаторов, соответствующих техническим характеристикам, предъявляемым нормативной литературой для данного вида анализа.

По результатам анализа было принято решение о самостоятельной разработке оборудования для отбора проб грунтового воздуха и учета эмиссии и дебита биогаза.

Нами были разработаны и изготовлены прототипы вышеназванных устройств. В результате опробования в лабораторных условиях для дальнейшего использования нами были выбраны следующие прототипы:

-

– гибкий зонд с металлическим наконечником, опускающийся на необходимую глубину с возможностью заглушки скважины;

-

– устройство для перекачки воздуха;

-

– изолятор со встроенным гидрозатвором.

С целью отбора проб с глубины и из-под камеры нами было разработано устройство для перекачки воздуха, совмещенное с накопительной камерой и возможностью заколь-цевания при проведении анализа пробы, что позволяет значительно снизить объем пробы грунтового воздуха.

Было проведено опробование оборудование как в лабораторных, так и в полевых условиях.

В результате опробования установлено, что оборудование пригодно для выполнения работ.

Намечены дополнительные пути модернизации оборудования.

Список литературы Разработка комплекта оборудования для контроля состояния грунтов по газовой составляющей

- Баклашкина Е.А., Шепелева А.В. Методические аспекты инженерно-экологических изысканий для проектов рекультивации, загрязненных отходами потребления территорий//Метеорологический вестник. 2018. Т. 10, № 2. С. 79-89.

- Газоанализатор мультигазовый переносной «Сенсон-М. Руковдство по эксплуатации. ООО «НИИИТ».

- ГОСТР 52808-2007 «Энергетика биоотходов. Термины и определения».

- ГОСТ Р 57190-2016 «Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения».

- Жажков В.В., Чусов А.Н., Политаева Н.А. Исследование и оценка состава биогаза на полигоне ТКО и рекомендации по его использованию // Экология и промышленность России. 2021. Т. 25, № 5. С. 4-9.

- СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- ТФАП.46866.002-02 РЭ и ПС. Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6, исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по эксплуатации и паспорт. АО «Экологические системы и сенсоры».

- Terry C., Argyle M., Meyer S., Sander L., Hirst B. Mapping methane sources and their emission rates using an aircraft // The Leading Edge. 2017. Vol. 36, No. 1. P. 33-35.

- Norman J.M., Kucharik C.J., Gower S.T., Baldocchi D.D., Crill P.M. etal. A comparison of six methods for measuring soil-surface carbon dioxide fluxes // J. of Geophysic. Research., 1997. V. 102, No. D24. P. 28.771-28.777.

- Carman e. Richard, Vincent k. Robert. Measurements of Soil Gas and Atmospheric Methane Content on One Active and Two Inactive Landfills in Wood County, Ohio// Environmental & Engineering Geoscience. 1998. Vol. 4, No. 3. P. 317-329.

- Smith K.A., Clayton H., McTaggart I.P. et al. The measurement of nitrous oxide emissions from soil by using chambers // Phil.Trans.R.Soc.Lond. 1995. V. 351. P. 327-338.