Разработка концепции модели интеллектуального прообраза объектов сложных виртуальных социальных систем

Автор: Бессонов Николай Викторович

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается концепция этапа моделирования сложных виртуальных социальных систем с позиции их объектов. Такой подход позволит получать больше информации при анализе виртуальных социальных сетей для моделирования и решения задач анализа, управления, принятия решений. Концепция модели интеллектуального прообраза объектов (агентов) основывается на психологических и психофизиологических принципах и затрагивает цели, характеристики, состояния, память, механизмы поведения, связи внутри виртуальной социальной сети и с окружающим миром, множество критериев и паттернов (закономерностей) поведения.

Виртуальные социальные сети, моделирование поведения, социальные системы, моделирование поведения в социальных сетях, концепция моделирования социальных систем

Короткий адрес: https://sciup.org/148309526

IDR: 148309526 | УДК: 004.942:004.81 | DOI: 10.25586/RNU.V9187.19.01.P.088

Текст научной статьи Разработка концепции модели интеллектуального прообраза объектов сложных виртуальных социальных систем

Вводные замечания

Виртуальные социальные сети активно используются для обмена, распространения и получения информации. Существуют разные направления и специализации виртуальных социальных сетей [4], которые объединяет одно важное сходство: их пользователи – люди, которые в процессе использования предоставляемых сервисов оставляют множество виртуальных артефактов (сообщения, отметки качества информации, информацию об отношениях к другим артефактам и пр.). За счет такого большого разнообразия и количества информации социальные сети становятся источником данных для исследований [10].

Бессонов Н.В. Разработка концепции модели интеллектуального прообраза... 89

Для получения более полной, системной и качественной информации можно воссоздать и использовать аватары пользователей, сообществ, групп и других объектов виртуальных социальных систем. Специфика аватаров заключается в отражении поведенческих, психических, психологических и фактологических особенностей людей, которых они представляют в виртуальной среде.

Аватар человека в социальной сети будет отличаться от аватара сообщества и группы. Последние являются результатом совместной деятельности нескольких людей. Это означает, что аватар такого рода объектов будет представлять собой совокупность описываемых черт нескольких людей. Далее аватары мы будем называть агентами социальной сети.

Создание агентов позволит рассматривать их взаимодействие (отражающее поведение реальных пользователей – прогностическое, историческое и сценарное) в рамках всей социальной системы. Изучение такого взаимодействия открывает возможности для решения большого количества научных и бизнес-задач.

В исследованиях социальных сетей выделяют четыре современных подхода [7]:

-

1. Структурный подход акцентирует внимание на геометрической форме сети и интенсивности взаимодействий (вес дуг графов). Для интерпретации результатов в данном случае используются структурные теории и теории сетевого обмена [15].

-

2. Ресурсный подход рассматривает возможности акторов по привлечению индивидуальных и сетевых ресурсов для достижения определенных целей и дифференцирует акторов, находящихся в идентичных структурных позициях социальной сети, по их ресурсам. В качестве индивидуальных ресурсов могут выступать знания, престиж, богатство, раса, пол. Под сетевыми ресурсами понимаются влияние, статус, информация, капитал (см., например: [5; 9]).

-

3. Нормативное направление изучает уровень доверия между акторами, а также нормы, правила и санкции, которые влияют на поведение акторов в социальной сети и процессы их взаимодействий. Например, манипулятивное взаимодействие [11].

-

4. Динамический подход акцентирует внимание на изменениях в сетевой структуре с течением времени (системно-динамическое моделирование [1]).

При этом ни один из указанных подходов не рассматривает сеть с позиции актора (человека, объекта социальной сети). Это связано со сложностью рассмотрения такой задачи. При этом проведенные исследования показали, что возможно осознать принятое человеком решение раньше него самого за счет большего количества информации [8].

Виртуальные социальные сети располагают настолько огромным количеством информации о своих пользователях, что при определенном подходе к ее обработке может стать реальностью изучение сети через индивидуальную картину мира отдельно взятых ее пользователей либо учет их психических и психологических особенностей при взаимодействии с информацией.

Для этого необходимо для каждого актора создать прообраз, агента, которого далее можно использовать в качестве элемента модели социальной системы.

Для организации некоторого базисного механизма отражения агентом своего прообраза необходимо определить уровень описания психики актора. Важно чтобы выбранный уровень позволял описывать индивидуальные особенности актора, чтобы агент мог с определенным уровнем достоверности уникально идентифицировать свой прообраз. Н.В. Беломестнова приводит структурные подсистемы психики [3] (табл.).

90 Выпуск 1/2019

Структурные подсистемы психики

|

Когнитивные образы и процессы |

Психомоторные процессы |

Эмоциональные состояния |

|

Информационная фундаментальная функция (отражение среды) |

Эффекторная фундаментальная функция (трансформирующее взаимодействие со средой) |

Энергетическая фундаментальная функция (регуляция тонуса) |

|

Мышление и воображение |

Социальная деятельность |

Социальные чувства |

|

Репрезентация (представление) |

Поведение (биологические программы) |

Дифференцирование эмоций |

|

Перцепция (восприятие) |

Действия |

Базовые эмоции |

|

Сенсорика (ощущения) |

Движения |

Глобальные эмоции |

|

Интегрирующие механизмы психики («физиология» психики) |

||

|

Внимание, память, речь, сознание, воля |

||

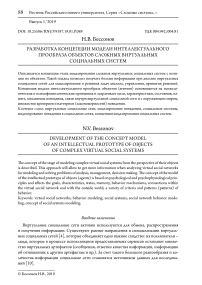

Из приведенной таблицы видно, что интегрирующие механизмы психики, которые являются связующим звеном психической системы, складываются из внимания, памяти, речи, сознания и воли. Элементы из таблицы мы также находим в теории функциональных систем П.К. Анохина [2] (рис. 1).

Рис. 1. Общая архитектура функциональной системы

А.Ю. Солнышков в своей статье [14] указывает на возможность сохранения логической связи между субъективной и объективной реальностью актора за счет теории функциональных систем в виде связующего звена. Тогда модель агента может быть представлена набором элементов:

A = < G , C , Z , M , B , R , K > , (1) где G – множество целей агента; C – множество характеристик (атрибуты, свойства, параметры, признаки и т.п.); Z – множество состояний агента; M – память агента; B – механизм поведения агента; R – множество связей агента как внутри социальной сети, так

Бессонов Н.В. Разработка концепции модели интеллектуального прообраза...

и с окружающим миром; K – множество критериев и паттернов поведения, используемых агентом для определения достижения целей, функционирования механизма поведения и памяти

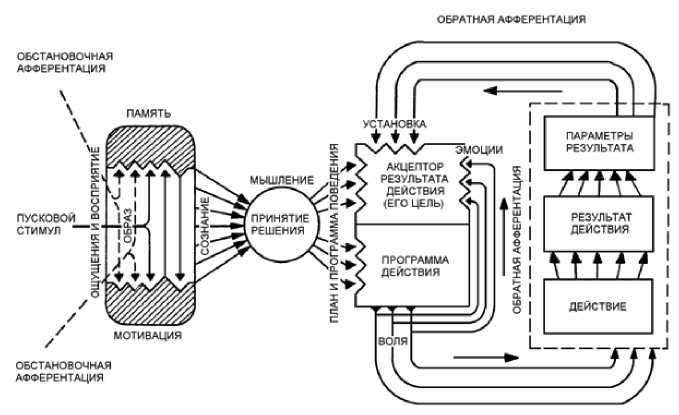

Применительно к архитектуре агента пересмотр общей архитектуры функциональной системы представлен на рисунке 2

Рис. 2. Модель взаимодействия элементов агента

Память агента ( М )

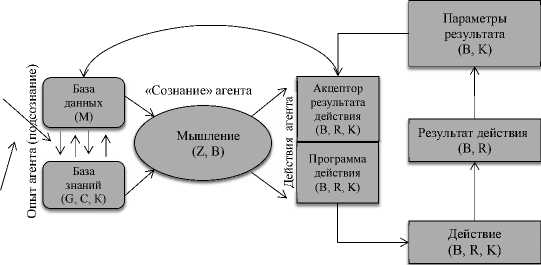

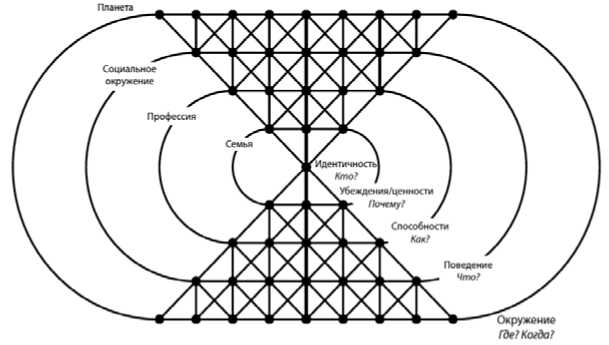

Под памятью M агента A , имитирующего пользователя социальной сети, понимается объект модели (1), который содержит фрагменты сообщений пользователя (поверхностной структуры), распределенные на упорядоченном множестве нейрологических уровней NLL ( p ) . Формирование памяти агента и ее структура определяются моделью, которая активно используется для структурирования человеческого опыта в психологической практике. В качестве такой модели применяется « пирамида нейрологических уровней » Р. Дилтса (далее – модель нейрологических уровней, МНУ).

Согласно МНУ Р. Дилтса [6], накопленный человеком опыт предполагает иерархию в которой более высокий логический уровень управляет нижележащим (рис. 3). Все уровни МНУ связаны и влияют друг на друга, но с разной силой. Влияние зависит от иерархии и положения уровней в МНУ. Изменения на верхнем уровне обязательно приводят к изменениям на нижних уровнях. В противоположность этому изменения на нижних уровнях не всегда вызывают изменения на верхних.

Рис. 3. Пирамида нейрологических уровней Р. Дилтса

Выпуск 1/2019

Взяв за основу эту модель, имеем конечное упорядоченное множество уровней памяти агента:

Согласно модели Дилтса, уровни МНУ являются основополагающими для формирования осознанности индивида и заполняются в процессе взросления от уровня «Окружение» ( NLL (0)) до уровня «Идентичность» ( NLL (5)).

В свою очередь, имеем

N

NLL = J NLL ( p ), M = HA , NLL , F p\ , F a : I A ^ NLL ; F a = < F 0, F 1, ..., F w ), (2)

p = 0

где NLL – множество всех актуальных уровней памяти агента; N – общее количество уровней памяти агента; I A – информационный массив, хранящийся в памяти агента; F P - классификатор информации для p -го уровня памяти ( p = 0, . _, N ); F A - классификатор информации агента.

Множество целей агента ( G )

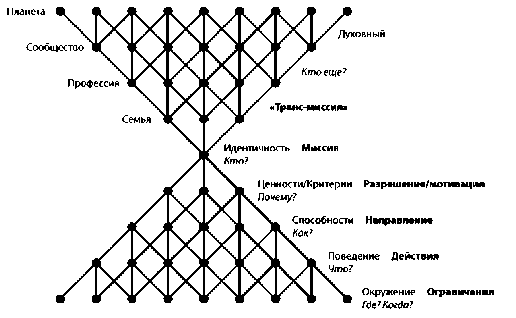

Цели агента формируются на основании его миссии. Последняя тесно связана с моделью нейрологических уровней, на которой строится память агента. М.М. Пелехатый и Ю.А. Чекчурин представили МНУ с учетом того, как идентичность формирует миссию и «транс-миссию» [13] (рис. 4).

Рис. 4. Доработанная модель нейрологических уровней

Видно, что уровень идентичности формирует миссию агента – стратегический уровень, организующий ответ на вопросы: зачем? ради чего/кого? в чем смысл? Этот уровень

Бессонов Н.В. Разработка концепции модели интеллектуального прообраза...

выходит за пределы личности/идентичности и позволяет отнести ее к определенному месту в больших системах («транс-миссии»).

Под «транс-миссией» понимается информация о системах (перевернутая пирамида) для которых исследуемый субъект является одной из составляющих частей.

Так же как и в случае логических уровней, имеем упорядоченные системы, в одну или несколько из которых может входить агент согласно его миссии:

TM ( d ) = -

планета, сообщество, профессия, семья где d – номер уровня системы.

Тогда TM (0) – «планета», а TM (3) – «семья».

Между большими системами и нейрологическими уровнями существует взаимосвязь [13] (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязь больших систем и нейрологических уровней

После определения того, к какой из больших систем относится идентификация/миссия агента, станет известно, на каком из нейрологических уровней необходимо формировать множество целей G агента.

Таким образом, получаем

K

TM = J TM ( d ), TM ( l ) = { TM ( l ): NLL G TM ( l )}, d = 0 (3)

G = {Gnll :(Fnll : NLL(l) ^GNLL ) } ’ где TM – множество всех больших систем; K – количество уровней больших систем; l – номер уровня больших систем и соответствующего нейрологического уровня (в данном случае уровень ценностей и убеждений является одним уровнем, которому соответствует индекс 3); TM(l) - уровень большой системы, который включает миссию агента;

94 Выпуск 1/2019

G - множество целей агента; F NLL - функция отображения l - го нейрологического уровня на подмножество целей G NLL , NLL ( l ) - нейрологический уровень, на котором необходимо определять цели агента.

R – множество связей агента как внутри социальной сети, так и с окружающим миром

В связи с рассмотрением одного агента здесь будет проанализировано только построение взаимосвязи агента с окружающим миром.

Человек взаимодействует с внешним миром, используя свои органы чувств. Поэтому все внутренние процессы, которые связаны с внешней средой, основываются исключительно на пережитом опыте.

Единицу опыта, будь то ситуация, происходящая во внешнем мире, воспроизведенный в памяти случай или часть фантазии человека, можно описать кортежем

VV , A, K ,O / G\, (4)

где V – визуальная часть опыта; A – аудиальная часть опыта; K – кинестетическая часть опыта; O / G - обонятельная/вкусовая часть опыта; 1 - референтный индекс (указывает на конкретную единицу опыта человека).

Важно разделять разные виды опыта, в частности тот, который воспроизводится человеком из памяти, и тот, который формируется окружающими обстоятельствами. Поэтому можно представить элементы, которые могут располагаться на любом из четырех элементов кортежа (4). Будем называть их системами восприятия (способ получения, хранения и кодирования информации в мозге).

Выделяют следующие системы и подсистемы восприятия [12]:

-

• V – визуальная система:

-

° Vе - визуальная система, внешняя;

-

° V1 - визуальная система, внутренние образы;

-

° V - визуальная система, память;

-

° Vе - визуальная система, конструкция;

-

• A – аудиальная система:

-

° Ае - аудиальная система, внешняя;

-

° A1 - аудиальная система, внутренние звуки;

-

• A t – аудиальная система, тональная:

-

° A r - аудиальная система, память;

-

° A c - аудиальная система, конструкция;

-

• Ad – аудиальная дигитальная система, внутренний диалог или речь;

-

• Ke – кинестетика внешняя;

-

• Ki – кинестетика внутренняя;

-

• O (O lfactory ) – обоняние (олфакторная система);

-

• G (G ustatory) – вкус (густаторная система) [12].

Системы восприятия подразделяются на три категории:

-

1. Ведущая система – система, отвечающая за извлечение информации из памяти ( L -оператор):

L ( V , A,K,O / G \) ^ ( X ).

-

2. Репрезентативная система, предоставляющая информацию сознанию, с помощью которой человек передает этот опыт другим ( R -оператор):

-

3. Референтная система – система, сверяющая полученный результат, на основе которой принимается решение об истинности информации ( RS -оператор):

Бессонов Н.В. Разработка концепции модели интеллектуального прообраза...

R (V, A,K, O / G\) ^ (Y).

RS(V, A, K, O / G\, V, A, K, O / G\) ^ 1/ 0, где V, A, K,O / G^e - новыйопыт; V, A,K, O / G^_ - существующий опыт.

X и Y может соответствовать любая система восприятия.

C – множество характеристик (атрибуты, свойства, параметры, признаки и т.п.)

Метапрограммы – это правила внимания, хранимые в долговременной памяти. Область внимания человека неоднородна. Метапрограммы выбирают, рассортировывают и предварительно группируют содержание сознания, прежде чем человек его получает Внимание может свободно перемещаться, но внутри ограниченной области.

Используются следующие метапрограммные фильтры:

-

1. Активный – рефлективный ( PR ).

-

2. Предпочтение настоящему, прошлому или будущему ( NPB ).

-

3. Сам – другой ( SD ).

-

4. Внутренняя/внешняя референция ( VVR ).

-

5. Движение к/от ( DKO ).

-

6. Рабочие отношения: один, на службе, командный игрок ( ONK ).

-

7. Сходства, сходства с различием, различия ( SSRR ).

-

8. Возможности – процесс ( VP ).

-

9. Глобальная/специфичная ориентация ( OD ).

-

10. Реакция на стресс: чувства, выбор, раздумья ( RNS ).

-

11. Система принятия решений, референтная система ( RS ).

-

12. Точка выбора: количество раз, период времени, принятые ценности, никогда не уверен ( TV ).

-

13. Включенное/сквозное время ( VSV ).

-

14. Организация работы: личность – процесс ( ORLP ).

-

15. Классификация по первичному интересу: личность, информация, деятельность вещь, место ( PI ).

-

16. Структура и правила: мои – мои, других – мои, мои – тех, кто заинтересован, мои – ваши ( SP ).

-

17. Совпадать – не совпадать ( SNS ) и др. [12].

Так, характеристики агента выражаются следующим кортежем данных:

L , R , PR , NPB , SD , VVR , DKO , ONK , SSRR ,

VP , OD , RNS , RS , TV , VSV , ORLP , PI , SP , SNS

Кортеж С задает степени свободы «мышления» агента, что сказывается на особенностях его поведения, выбора стратегий и т.п.

96 Выпуск 1/2019

Z – множество состояний агента

Данный критерий отражает эмоциональные состояния агента. Цель эмоции – «запрограммировать» человека на автоматическое выполнение определенных действий.

Базовые эмоции, которые проявляются одинаково у представителей разных культур проживающих на разных континентах, согласно П. Экману, представляют собой [16]:

-

• печаль;

-

• гнев;

-

• удивление;

-

• страх;

-

• отвращение;

-

• презрение;

-

• радость [16].

Таким образом, получаем, что

печаль,

Z =⎨

гнев, удивление, страх,

отвращение, презрение, радость

Структура каждой базовой эмоции может быть описана через метапрограммный профиль:

-

• временная рамка (прошлое, настоящее, будущее);

-

• активность – рефлексивность;

-

• возможности – процедуры (поиск возможностей – следование привычным программам действия);

-

• сравнение (совпадение и несовпадение с критериями);

-

• общее – детали;

-

• движение от/к;

-

• убедитель (интенсивные переживания и периодичности повторений) [12].

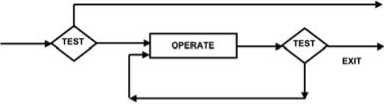

B – механизм поведения агента

Механизм поведения агента описывается с использованием модели T.O.T.E. [Там же] T.O.T.E. названа по начальным буквам этапов ее прохождения.

T est1. На данном этапе агентом создается цель, формируются критерии ее достижения в терминах чертырехкортежности. На этом же этапе может сработать триггер, запускающий определенное поведение, или мотивация как значительное для человека отличие кортежа настоящего опыта от кортежа желаемого опыта.

O perate. Агент выполняет действия по достижению необходимого.

T est2. Сравнение текущего, нового состояния опыта с критериями желаемого, который сформировался на этапе Test1.

Бессонов Н.В. Разработка концепции модели интеллектуального прообраза... 97

Точка выбора: заканчивать или продолжать движение к цели. Если новый опыт совпал с желаемым, значит, выходим из процесса.

E xit. После выхода человек может переопределить цель, изменить операции по ее достижению или уточнить критерии достижения цели. Может быть изменена мотивация, или человек может вовсе отказаться от достижения цели.

В терминах четырехкортежности:

Test1

Случай 1: у человека есть цель, которую можно выразить четырехкортежностью:

G1 = V, A, K,O IG).

Случай 2: триггер запускает стратегию поведения:

TRIGGER = (V, A, K, OIG.(10)

Случай 3: мотивация, которая бывает двух видов:

-

• мотивация «к», когда желаемый опыт расходится с реальностью:

Motive * Reality.(11)

-

• мотивация «от», когда человек хочет изменить нежелательный опыт, который соответствует реальности:

Bad Expirience = Reality.(12)

Operate

Данный этап для всех упомянутых случаев представляет собой последовательность опыта, который либо может быть сформирован под конкретный жизненный случай, либо представляет собой устоявшуюся/привычную стратегию поведения, когда человек уже сталкивался с подобной задачей:

Result j = S ( TRIGGER , DESIRED RESULT ) , (13)

где TRIGGER – то, что запускает действие; DESIRED RESULT – желаемый результат.

Test 2

Проверка результата на соответствие желаемому параметру.

Случай 1:

Resultj - G1 = 0.

Случай 2: одна и та же стратегия с одинаковым входом, как правило, приводит к одному и тому же результату:

Resultj - Trigger Result = 0.

Случай 3: мотивация, которая бывает двух видов:

-

• мотивация «к», когда желаемый опыт расходится с реальностью:

Resultj - Motive = 0;

-

• мотивация «от», когда человек хочет изменить нежелательный опыт, который соответствует реальности:

Bad Expirience Ф Reality.(17)

Exit

При выполнении (14), (15), (16) или (17) процедура заканчивается. Другими словами, закрывается процесс внутренней работы человека над задачей.

Схематично алгоритм модели представлен на рисунке 6.

98 Выпуск 1/2019

Рис. 6. Модель T.O.T.E

K – множество критериев и паттернов поведения, используемых агентом для определения достижения целей; функционирования механизма поведения и памяти

Данный параметр учитывает ограничения, которые накладываются на агента с учетом его особенностей и характеристик.

Тогда особенности агента будут влиять на его поведение:

F k : K ( C,Z,M,R ) ^ B. (18)

Построение агентов на основе прообразов акторов виртуальной социальной сети позволит рассматривать их взаимодействие с учетом субъективных и объективных особенностей, которые предоставляет архитектура функциональной системы. Специфика агента заключается в его универсальной адаптивности под разные многоагентные модели. Однако перед рассмотрением взаимодействия нескольких агентов предстоит отдельное построение и изучение представленной структуры агента, ее состоятельности, полноты и границы применимости.

Список литературы Разработка концепции модели интеллектуального прообраза объектов сложных виртуальных социальных систем

- Алехнович С.О., Слизовский Д.Е., Ожиганов Э.Н. Системно-динамическое моделирование: принципы, структура и переменные (на примере Московской области) // Вестник РУДН. Cер. Политология. 2009. № 1. С. 22-36.

- Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. М.: Наука. Год издния?

- Беломестнова Н.В. Естественно-системные основания строения психики // Российский психологический журнал. 2011. № 5.

- Воронкин А.С. Социальные сети: эволюция, структура, анализ // ОТО. 2014. № 1.

- Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Модели влияния в социальных сетях // УБС. 2009. № 27.