Разработка концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения России в ВТО

Автор: Савватеев Е.В., Девонин Д.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам разработки концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения России в ВТО, повышению эффективности взаимодействия участников образовательной деятельности и хозяйствующих субъектов в сфере кадрового обеспечения интеграции России в мировое экономическое сообщество. Автор раскрывает кадровые проблемы вхождения России в ВТО, функционирования системы образования. Особое внимание обращается на трансформации роли хозяйствующих субъектов, как потенциальных работодателей.

Концепция, мониторинг, вто, образовательные организации, эффективность, кадровое обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140266748

IDR: 140266748

Текст научной статьи Разработка концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения России в ВТО

Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО на современном этапе определяется повышением значения макроэкономических факторов. Глобализация современной экономики, укрупнение корпоративных структур приводит к повышению требований, предъявляемых к качеству трудовых ресурсов. Участие России в международных проектах ставит перед образовательными учреждениями задачи кадрового обеспечения специфическими трудовыми ресурсами, участвующими в политической, экономической, социальной и технологической деятельности внутри страны и за ее пределами.

Для обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений высшего профессионального образования необходимо разработать единую концепцию мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО.

Учитывая, что процесс подготовки трудовых ресурсов достаточно продолжителен, концепция мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения разрабатывается с учетом стратегических приоритетов отраслевого и пространственно-территориального развития.

Целью концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО является разработка механизма и инструментария определения и формирования качественных характеристик трудовых ресурсов применительно к социально-экономическим системам, ведущим политическую и хозяйственную деятельность в условиях глобализации.

Задачи концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО:

-

- определение политических, экономических, социальных и технологических факторов функционирования национальной социальноэкономической системы;

-

- разработка механизма определения и формирования актуальных и перспективных качественных характеристик трудовых ресурсов;

-

- разработка инструментария определения и формирования качественных характеристик трудовых ресурсов.

Объектом исследования является совокупность кадровых подсистем социально-экономических систем мезоуровня, участвующих в политической, экономической, социальной и технологической деятельности внутри страны и за ее пределами.

Предметом исследования выступают процессы определения и формирования качественных характеристик трудовых ресурсов в целях кадрового обеспечения вхождения России в ВТО.

При прогнозировании состава и структуры качественных характеристик трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения вхождения России в ВТО и востребованных в долгосрочной перспективе, необходимо определить актуальное состояние и влияние политических, экономических, социальных и технологических факторов.

К политическим факторам относят: выборы всех уровней, изменение законодательства, вступление государства в различные надгосударственные структуры, государственное регулирование конкуренции и др. Состояние политических факторов можно охарактеризовать как стабильное. «В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Российской Федерации прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации (10 очередных, включая 3 – через парламенты субъектов, и 14 досрочных) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ. Выборы того или иного уровня проводились во всех субъектах федерации, кроме Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания»141. «Главный и общий итог выборов – устойчивость и равновесие политической системы в России»142. Россия является членом «международных экономических организаций:

-

- Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Её членами являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Целью деятельности ЕврАзЭС является формирование единого экономического пространства на основе договоров об ассоциации свободной торговли и о таможенном союзе.

-

- Таможенный союз. Его членами являются Белоруссия, Казахстан, Россия. Целью деятельности Таможенного союза является формирование единого экономического пространства на основе договоров об ассоциации свободной торговли и о таможенном союзе.

-

- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Его членами являются Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Целью является поддержание дружественных отношений в регионе Центральной Азии.

-

- Всемирная торговая организация (ВТО). Целью является либерализация международной торговли.

Активное участие в международных экономических организаций позволяет прогнозировать увеличение спроса на сотрудников, обладающих компетенциями в области международной деятельности, разрешение споров по правилам ВТО и других экономических организаций.

К экономическим факторам можно отнести: динамику ВВП, инфляцию, динамику курса рубля, динамика ставки рефинансирования Центрального банка, динамику занятости, платёжеспособный спрос. «Объём валового внутреннего продукта России за 2014 год составил 71406,4 млрд. руб. в текущих ценах»143. «В 2014 году рост ВВП составил 0,6% вместо планировавшихся 2,5%. Рецессия началась в ноябре 2014, когда было зафиксировано первое снижение ВВП на 0,5% по сравнению с ноябрем 2013

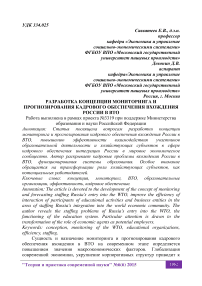

года. В конце 2014 года Минэкономразвития допустило падение ВВП на 0,8% в 2015 году, а Центробанк спрогнозировал падение ВВП на 4,8%, если среднегодовая цена за баррель нефти составит $60. В поправках к государственному бюджету, принятых в апреле 2015 года, предполагается снижение ВВП на 3%. За первое полугодие 2015 года снижение ВВП составило 3,5% в годовом выражении, причем в I квартале падение составило 2,2%, а во II квартале - 4,7% по данным Внешэкономбанка, или 55,5% год к году по данным ВШЭ. Если I квартале 2015 г. кризисные явления затронули в первую очередь непромышленные сектора: торговлю (-7,6%), финансовый сектор (-3,9%), операции с недвижимостью, деловые услуги (3,3%) и персональные услуги (-6,9%), то во II квартале суммарные показатели падения ВВП ухудшались именно за счет падения промышленного производства»144. «Во второй половине 2014 года в России начался валютный кризис, вызванный снижением цен на нефть и экономическими санкциями стран Запада в отношении России. Рубль девальвировался к доллару США и евро на 72,2% и 51,7% (рис. 1). Валютный кризис привёл к увеличению инфляции, а, следовательно, к снижению реальных располагаемых доходов населения и потребительского спроса. В докладе Всемирного банка подчёркивается, что в результате мер по ужесточению денежно-кредитной политики из-за ослабления рубля повысилась стоимость кредитования, что привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса. Аналитический центр при Правительстве РФ также считает, что появление финансово-экономического кризиса произошло из-за девальвации рубля»145.

Рисунок 1 – Динамика курса доллара к рублю за 2013-2015 годы146

«Из-за девальвации рубля инфляция в 2014 году достигла 11,4 % вместо планировавшихся 5 % в годовом исчислении»147. «Скользящая годовая инфляция, повысившаяся с 8,0% в сентябре 2014 г. до 16,9% в марте 2015, с апреля начала медленно снижаться и по итогам июня составила 15,3%»148. «Снижение инфляции было связано с ограничениями со стороны спроса, укреплением рубля и сезонным фактором»149. «Однако, в июне инфляция снова начала расти до 15,5% в годовом исчислении из-за повышения с 1 июля 2015 года тарифов на услуги ЖКХ»150. «В июле инфляция продолжила рост на 0,8%, в августе - на 0,4%, в сентябре на 0,6%, в октябре на 0,7%. С начала 2015 г. потребительские цены выросли на 11,2%»151. «По планам Минэкономразвития инфляция (ИПЦ) в 2015 должна составить 12,2% в годовом выражении»152. «В 2015 году наиболее подорожали непродовольственные товары – показатель был самым высоким за последние 14 лет, с 2001 года, из-за высокой импортозависимости рынка и значительного ослабления рубля»153.

Анализ экономических факторов позволяет сделать вывод о сложной ситуации в экономике России и не способности существующей системы снизить негативное влияние мирового кризиса. Необходимо разрабатывать новые механизмы и методы оздоровления национальной экономики, повышать эффективность использования финансовых, материальнотехнических и трудовых ресурсов.

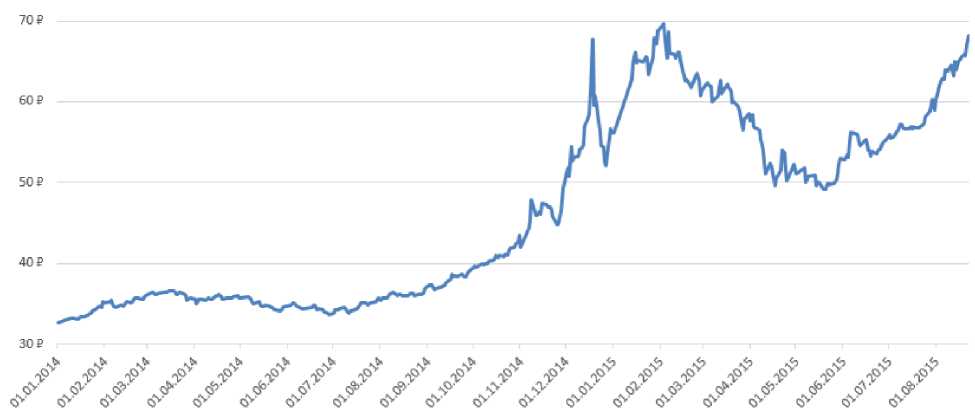

К социальным факторам относятся: изменения в базовых ценностях, изменения в стиле и уровне жизни, отношение к труду и отдыху, демографические изменения, религиозные факторы, влияние СМИ. «Больше всего на свете он (россиянин) ценит богатство, власть, личный успех и безопасность. Именно такой портрет нашего современника получился у социологов, которые на протяжении многих лет изучают базовые ценности россиян в сравнении с ценностями жителей других стран»154. «На рисунке 2 приведены средние значения ценностного индекса в каждой из 20 стран, включенных в Европейское социальное исследование. На графике страны ранжированы в порядке убывания важности ценности; объемы выборок колеблются от 983 (Кипр) до 2889 (Германия). Окраска столбиков позволяет увидеть, с какими странами у России есть статистически значимые отличия (их окраска отличается от российской), а с какими они отсутствуют»155.

Рисунок 2 – Средние значения ценностного индекса «Традиция» в 20 европейских странах156

«В настоящее время на формирование и сознание личности человека огромное психологическое влияние оказывают средства массовой информации. В первую очередь, СМИ воздействуют на различные стороны и этапы информационного процесса в обществе. В современном мире поток информации настолько противоречив и разнообразен, что самостоятельно разобраться в нем невозможно ни отдельному человеку, ни даже группе специалистов»157.

В настоящее время стиль жизни российской семьи не претерпевает значительных изменений с позиции семейной организации, приемов и навыков трудовой деятельности, выбора круга общения, однако, изменение экономической ситуации в стране привело к изменению структуры потребления товаров и услуг.

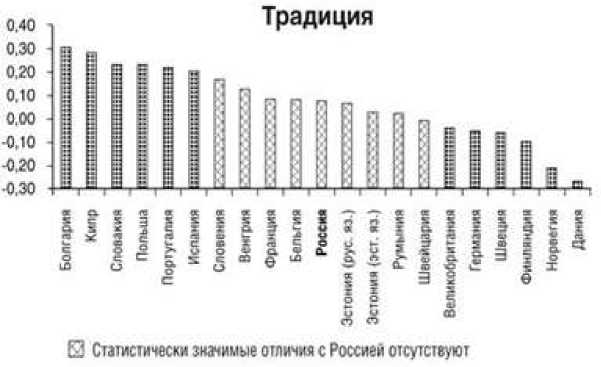

К технологическим факторам относят: тенденции НИОКР, новые патенты, новые продукты, развитие технологий. Основные тенденции развития НИОКР в России выражаются в приоритетных направлениях

2010 2011 2012

-

■ Прочие расходы, млрд рублей ■ Расходы федерального бюджета, млрд рублей

Рисунок 3 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники158

Сокращения: ИКТ – информационно-телекоммуникационные системы; ИН – индустрия наносистем; НЖ – науки о жизни; РП – рациональное природопользование; ЭЭЯ – энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика; ТКС – транспортные и космические системы.

За отчетный период финансирование приоритетных направлений развития науки, технологий и техники возрастало практически по всем направлениям: информационно-телекоммуникационные системы, индустрия наносистем, науки о жизни, рациональное природопользование, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, транспортные и космические системы.

За период с 2011 по 2013 год количество поданных заявок возрастало, однако, в 2014 году наметился спад количества заявок на выдачу патентов. Наряду с этим, количество выданных патентов возрастало с 2011 по 2014 год (табл. 1).

Таблица 1 – Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России159

|

Показатель |

11 |

20 |

12 |

20 |

13 |

20 |

14 |

20 |

|

Подано заявок на выдачу патентов: |

||||||||

|

на изобретения - всего |

414 |

41 |

211 |

44 |

914 |

44 |

308 |

40 |

|

из них российскими заявителями |

495 |

26 |

701 |

28 |

765 |

28 |

072 |

24 |

|

на полезные модели - всего |

241 |

13 |

069 |

14 |

358 |

14 |

952 |

13 |

|

из них российскими заявителями |

584 |

12 |

479 |

13 |

589 |

13 |

000 |

13 |

|

на промышленные образцы - всего |

97 |

41 |

40 |

46 |

94 |

49 |

84 |

51 |

|

из них российскими заявителями |

13 |

19 |

28 |

19 |

02 |

19 |

00 |

22 |

|

Выдано патентов: |

||||||||

|

на изобретения - всего |

999 |

29 |

880 |

32 |

638 |

31 |

950 |

33 |

|

из них российским заявителям |

339 |

20 |

481 |

22 |

378 |

21 |

065 |

23 |

|

на полезные модели - всего |

079 |

11 |

671 |

11 |

653 |

12 |

080 |

13 |

|

из них российским заявителям |

571 |

10 |

152 |

11 |

154 |

12 |

267 |

12 |

|

на промышленные образцы - всего |

89 |

34 |

81 |

33 |

61 |

34 |

42 |

37 |

|

из них российским заявителям |

22 |

16 |

90 |

13 |

78 |

12 |

94 |

13 |

|

Число действующих патентов -всего |

6729 |

23 |

4891 |

25 |

2641 |

27 |

2048 |

29 |

|

в том числе: |

||||||||

|

на изобретения |

8558 |

16 |

1515 |

18 |

4248 |

19 |

8320 |

20 |

|

на полезные модели |

876 |

46 |

746 |

50 |

420 |

54 |

238 |

58 |

|

на промышленные образцы |

295 |

21 |

630 |

22 |

973 |

23 |

490 |

25 |

-

159 Наука и инновации Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики. [Электронный документ].

.

Проверено 04.11.2015.

Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов позволяет сделать выводы о неэффективности экономической подсистемы, активное участие России в международных организациях, идентичность ценностных характеристик, развитие науки не приводит к реализации экономического потенциала и не приводит к повышению конкурентоспособности российских предприятий на международной арене. Одним из негативных факторов является низкое качество трудовых ресурсов, не способных адаптироваться к значительным изменениям в методах и способах ведения хозяйственной деятельности. Не способность трудовых ресурсов использовать потенциальные возможности, появляющиеся в результате глобализации национальной экономики, приводит к проигрышу в конкурентной борьбе с иностранными компаниями, стагнации производства, перераспределению прав собственности на природно-климатические и производственно-экономические ресурсы.

Для повышения эффективности деятельности российских предприятий необходимо разработать концепцию мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО, учитывающую глобализационные изменения в мировой экономике и открывающиеся перспективы для развития экономики России.

Суть предлагаемой концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО заключается в трансформации подхода к высшему профессиональному образованию: необходимо рассматривать образовательную деятельность не как услугу, оказываемую образовательными учреждениями домашним хозяйствам, а как производство специфического ресурса, обладающего определенным набором качественных характеристик, способного удовлетворить платежеспособный спрос на данный вид ресурса конкретного хозяйствующего субъекта, как конечного потребителя данного ресурса.

Одним из важнейших элементов концепции является определение круга стейкхолдеров, а также распределение ролей заинтересованных сторон. В роли стейкхолдеров выступают:

-

- государство, как суверен, заинтересованный в повышении

конкурентоспособности всех элементов социально-экономической системы;

-

- инвесторы, выступающие, как собственники хозяйствующих

субъектов, заинтересованные в увеличении прибыли;

-

- TOP-менеджмент хозяйствующих субъектов, заинтересованный

в расширении масштабов производства;

-

- работники предприятий, получающие рабочие места с

перспективой роста и социальной обеспеченностью;

-

- образовательные учреждения, получающие целевую функцию и

- дополнительный источник финансирования.

Необходимо определить конечного потребителя трудовых ресурсов, произведенных в стенах образовательных учреждений, способного определить состав и структуру потребности в данном ресурсе. В роли конечного потребителя здесь выступает работодатель, хозяйствующий субъект, имеющий четкое понимание стратегических перспектив развития своего предприятия, заказывающий образовательным учреждениям высшего профессионального образования только необходимое количество трудового ресурса определенной квалификации.

Конечный потребитель определяет состав и структуру необходимых трудовых ресурсов, качественные характеристики трудовых ресурсов, что приводит к тому, что на смену Федеральным образовательным стандартам должны прийти отраслевые стандарты качества подготовки технологических и управленческих кадров, сформированные конечным потребителем трудового ресурса. Изменение структуры стандартов приведет к необходимости отказа от диплома государственного образца и переходу к отраслевым либо корпоративным дипломам, как показателям качества подготовки специалистов.

При подготовке трудовых ресурсов, к работе с контингентом образовательных учреждений необходимо привлекать не только профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, но, также руководителей и специалистов предприятий-работодателей. Такой подход позволяет получить студентам не только теоретические знания, но и реальные практические навыки, что позволяет упростить процесс адаптации выпускников вуза к конкретным требованиям работодателя, а также представителям работодателя выбирать для замещения вакансий наиболее перспективных студентов.

Для реализации данной концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО необходимо обеспечить взаимодействие органов государственной власти, отраслевых объединений, хозяйствующих субъектов, учреждений высшего профессионального образования.

Основными задачами федеральных и территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, участвующих в реализации концепции мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО являются:

-

- формирование и совершенствование нормативной правовой базы мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО;

-

- создание, постоянное совершенствование и развитие на всех уровнях соответствующих систем (подсистем, комплексов) мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО;

-

- оснащение организаций и учреждений, осуществляющих мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО, современными техническими средствами для решения возложенных на них задач;

-

- координация работ учреждений и организаций на местном, территориальном и федеральном уровнях по сбору и обмену информацией о результатах мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО;

-

- координация деятельности отраслевых и территориальных органов по сбору и обмену информацией о результатах мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО;

-

- создание информационно-коммуникационных систем для решения задач мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО;

-

- создание информационной базы мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО;

-

- определение органов, уполномоченных координировать работу учреждений и организаций, решающих задачи мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения вхождения в ВТО.