Разработка критерия пригодности лучевой артерии для коронарного шунтирования

Автор: Затолокин В.В., Вечерский Ю.Ю., Андреев С.Л., Еременко К.В., Скурихин И.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

Для оценки тонических реакций лучевой артерии - ЛА (n=60) "in vivo" в предоперационном периоде были проведены функциональные пробы - ФП (реактивная гиперемия, холодовая проба, проба с нитроглицерином) с использованием ультразвукового исследования ЛА для регистрации изменений диаметра, объемного кровотока и индекса Керногана (соотношение толщины стенки к диаметру просвета сосуда). Результаты проведенных нами гиперемических проб свидетельствуют о том, что более чем в половине случаев (58,8%) ЛА способна увеличивать диаметр на 23% и объемный кровоток в 2 раза в ответ на увеличение объема поступающей крови. Результаты исследований неврогенной регуляции сосудистого тонуса свидетельствуют о стабильных контрактильных реакциях ЛА в ответ на холодовое воздействие (59,9%) с уменьшением объемной скорости кровотока в 1,5 раза. Длительный вазоспазм (более 5 мин) положительно коррелировал с величиной индекса Керногана более 0,5. Значение данного индекса менее 0,5 соответствует удовлетворительной функции ЛА и может служить критерием для ее использования в качестве шунта. Результаты пробы с нитроглицерином показывают, что в подавляющем большинстве случаев (88,3%) можно добиться вазодилатирующего эффекта ЛА и увеличения объемного кровотока в 2,5 раза с использованием фармакологических препаратов.

Аутоартериальное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, лучевая артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919820

IDR: 14919820 | УДК: 616.13-089

Текст научной статьи Разработка критерия пригодности лучевой артерии для коронарного шунтирования

В настоящее время широко известны преимущества аутоартериального коронарного шунтирования [3, 4]. Однако опасность использования аутоартериальных графтов заключается в реальной возможности спазма и редукции кровотока [1, 5]. В США частота использования ЛА снизилась с 12,3% (в 2002 г.) до 5,5% (в 2009 г.) [11]. Единого мнения о необходимости и возможности профилактики данного осложнения нет, применяемые методы борьбы со спазмом аутоартериального шунта разноречивы. До сих пор не разработано универсального критерия пригодности ЛА для оценки ее функциональности в качестве коронарного шунта в предоперационном периоде [6].

Фармакологическая интраоперационная дилатация артериальных графтов в настоящее время осуществляется с использованием таких лекарственных средств, как папаверин, нитраты, верапамил [2, 5]. Существуют различные варианты обработки ЛА и внутренней грудной артерии (ВГА) перед имплантацией в качестве коронарного шунта [7, 10]. Несмотря на вариабельность предлагаемых методов очень трудно оценить их влияние на контрактильность ЛА, не зная исходных характеристик данной артерии в покое и после воздействия ФП. Все результаты основаны на клинических наблюдениях и практически лишены экспериментального обоснования. Поэтому в данной работе мы поставили цель определить клиническую значимость ФП для оценки тонических реакций ЛА и разработать универсальный критерий пригодности ЛА для коронарного шунтирования.

Материал и методы

Для оценки тонических реакций ЛА “in vivo” в предоперационном периоде были проведены ФП с использованием ультразвукового исследования (УЗИ) ЛА для регистрации изменений диаметра, скоростных характеристик (n=60) и индекса Керногана (соотношение толщины стенки к диаметру просвета сосуда). Были использованы следующие пробы: проба с реактивной гиперемией для оценки вазодилатирующей функции эндотелия [12], температурная проба – холодовая [8] для оценки особенностей неврогенной регуляции сосудистого тонуса и продолжительности периферического вазоспазма и медикаментозная проба – с нитроглицерином [13] для оценки функции гладкомышечных клеток артерии и прогноза тонических реакций будущего шунта. Результаты нагрузочных проб достаточно точно отражают функциональное состояние сосудистой стенки ЛА, ее реактивность, эластичность, упругость, жесткость, адекватность регуляции сосудистого тонуса.

Статистическая обработка проводилась с использованием компьютерного пакета программ “SPSS 10”. Проверку статистических гипотез проводили с использованием критерия Ньюмена–Кейлса, также использовали методы описательной статистики. За критический уровень статистической значимости принимали р<0,05. Регрессионный анализ проводили с помощью коэффициента корреляции Спирмена, где r, равный –1, определяет столь же жесткую связь, что и равный 1.

Результаты

Проба с реактивной гиперемией (РГ) проводилась согласно рекомендациям Celermajer D.S. [12]. После замеров исходных характеристик ЛА на плечо исследуемой руки накладывалась манжета сфигмоманометра, которая накачивалась до давления на 50 мм рт. ст., превышающего исходное систолическое давление, создавая окклюзию исследуемого сосуда на 5 мин. Через 5 мин из манжеты выпускался воздух, после чего в течение 15 с измеряли скорость реперфузионного кровотока, и далее в течение 60 с проводилось измерение диаметра артерии. Диаметр артерии на 20, 40, 60-й с рассчитывался как среднее значение трех измерений. Затем проводился подсчет прироста или уменьшения диаметра лучевой артерии в ответ на пробу в процентах по отношению к исходным данным. После этого производился обсчет скоростных и временных характеристик кровотока.

Таблица 1

Результаты гиперемической пробы

|

Состояние ЛА |

Показатели УЗИ |

|

Диаметр V1 V2 RI PI BF ИнК (мм) (см/с) (см/с) (мл/мин) (ТСС/НД) |

|

|

В покое Вазодилататорная реакция n=35 (58,3%) Вазоконстрикторная реакция n=19 (31,6%) Отсутствие реакции n=6 (10,1%) |

2,6±1,3* 54±10,3 20±9 0,7±0,12 1,8±0,7 76±27* 0,33±0,12 3,2±0,7* 98±11,7 51±16,4 0,3±0,01 0,7±0,02 166±13* 0,23±0,15 1,7±0,3* 24,7±8,2 67,4±6 0,5±0,07 1,1±0,4 47±9* 0,41±0,2 2,7±1,2 59±9 23,2±8 0,7±0,04 1,6±0,8 81±19 0,35±0,18 |

Примечание (здесь и далее): * – p<0,05; V1 – пиковая систолическая скорость; V2 – пиковая диастолическая скорость; RI – индекс сопротивления; PI – индекс пульсации; BF – объемная скорость кровотока; ИнК – индекс Керногана.

Таблица 2

Результаты холодовой пробы

|

Состояние ЛА |

Показатели УЗИ |

|

Диаметр V1 V2 RI PI BF ИнК (мм) (см/с) (см/с) (мл/мин) (ТСС/НД) |

|

|

Вазоконстрикторная реакция n=36 (59,9%) Реверсия в течение 5 мин n=32 (53,3%) Реверсия более 5 мин n=4 (6,6%) Отсутствие реакции n=16 (26,6%) |

1,5±0,7* 37±7,8 15±4,5 1,3±0,4 2,2±0,5 51±10,7* 0,44±0,38 3,1±0,9 60±9,1 23±11 0,8±0,2 2,0±0,5 81±9 0,41±0,1* 2,8±1 57±8 25±7 1,1±0,9 2,3±0,7 76±5 0,7±0,25* 2,5±0,7 50±8,1 23±7,1 0,8±1,4 1,9±0,3 77±15 0,36±0,15 |

Таблица 3

Результаты пробы с нитроглицерином

|

Состояние ЛА |

Показатели УЗИ |

|

Диаметр V1 V2 RI PI BF ИнК (мм) (см/с) (см/с) (мл/мин) (ТСС/НД) |

|

|

Вазодилататорная реакция n=53 (88,3%) Отсутствие реакции n=7 (11,7%) |

3,7±1,2* 72±7,1 31±4,3 1,1±0,2 2,0±0,1 198±13,1* 0,41±0,2 2,8±2,1 55±9,8 24±7,3 0,8±0,2 1,6±0,4 83±23,6 0,35±0,16 |

Вазодилататорная реакция зарегистрирована у 35 (58,3%) пациентов; вазоконстрикторная реакция – у 19 (31,6%) и отсутствие реакции на пробу отмечалось у 6 (10,1%) пациентов (табл. 1). У пациентов с вазодилата-торной реакцией прирост диаметра ЛА составил 23% (с 2,6±1,3 до 3,2±0,7 мм). У лиц с вазоконстрикторной реакцией уменьшение диаметра ЛА составило 35% (с 2,6±1,3 до 1,7±0,3 мм). У 6 пациентов не было зарегистрировано изменений диаметра ЛА.

При вазодилататорном ответе (58,8%) на реактивную гиперемию (РГ) отмечалось значимое возрастание скоростных характеристик: увеличение V1 с 54±10,3 до 98±11,7 см/с и V2 – с 20±9 до 51±16,4 см/с, объемной скорости кровотока в 2 раза – с 76±27 до 166±13 мл/мин. Также наблюдалось уменьшение резистивного (RI) и пульсаторного индексов (PI): с 0,7±0,12 до 0,3±0,01 и с 1,8±0,7 до 0,7±0,02 соответственно. При вазоконстрикторном ответе (31,9%) на реактивную гиперемию в сравнении с вазодилататорной реакцией отмечалось в основном уменьшение скоростных характеристик (V1 с 54±10,3 до 24,7±8,2см/с; V2 с 20±9 до 67,4±6 см/с) и объемной скорости кровотока в 1,5 раза (с 76±27 до 47±9

мл/мин) при сходном уменьшении RI с 0,7±0,12 до 0,5±0,07 и PI с 1,8±0,7 до 1,1±0,4. При отсутствии реакции (10,1%) на пробу с РГ в сравнении с вазодилататор-ной реакцией отмечалось меньшее нарастание скоростных характеристик и объемной скорости кровотока, менее значимое уменьшение резистивного и пульсаторного индексов.

Холодовая проба (ХП) проводилась согласно рекомендациям Э.А. Каспарова [8], не ранее чем через 30 мин после окончания пробы с реактивной гиперемией. Вновь регистрировались исходные параметры ЛА. Кисть погружалась в ванночку со льдом на 5 мин, и в течение последующих 5 мин продолжалась регистрация диаметра сосуда и скоростных характеристик.

Вазоконстрикторные реакции отмечены в 36 случаях (59,9%). Уменьшение диаметра сосуда с последующим его возвращением к исходному в течение 5 мин наблюдалось у 32 пациентов (53,3%), уменьшение диаметра сосуда при холодовом воздействии с сохранением вазоконстрикции более 5 мин после окончания пробы отмечалось у 4 пациентов (6,6%). Дилатация сосуда с последующим возвращением к исходному диаметру определена у 8 пациен- тов (13,5%). Диаметр сосуда не изменился у 16 пациентов (26,6%), таблица 2.

При физиологической констрикторной реакции (59,9%) на аппликацию льда отмечалось уменьшение диаметра ЛА на 42% (с 2,6±1,3 до 1,5±0,7 мм), скоростных характеристик (V1 с 54±10,3 до 37±7,8 см/с; V2 с 20±9 до 15±4,5 см/с), объемная скорость кровотока уменьшилась в 1,5 раза, зарегистрировано небольшое увеличение индексов пульсации и периферического сопротивления (RI с 0,7±0,12 до 1,3±0,4; PI с 1,8±0,7 до 2,2±0,5). После прекращения холодового воздействия отмечалось увеличение диаметра ЛА, скоростных характеристик, но сохранялось незначительное увеличение индексов. У 32 пациентов (53,3%) диаметр артерии вернулся к исходному значению в периоде от 1 до 5 мин. Индекс Керногана у таких пациентов составил 0,41±0,1. У 4 (6,6%) сохранялась или развилась вазоконстрикция суммарной длительностью в отдельных случаях до 10 мин, индекс Кернога-на у таких пациентов оказался высоким и составил 0,7±0,25. При вазодилататорной реакции (13,5%) на холодовое воздействие после аппликации льда было зарегистрировано увеличение диаметра ЛА на 15,3% (с 2,6±1,3 до 3±0,9 мм), а также небольшое увеличение всех скоро- стных характеристик (V1 с 54±10,3 до 59±7 см/с; V2 с 20±9 до 28±3 см/с), увеличение объемной скорости кровотока в 1,5 раза (76±27 до 122±24 мл/мин), но отмечалось небольшое уменьшение индексов периферического сопротивления и пульсации (RI с 0,7±0,12 до 0,5±0,07; PI с 1,8±0,7 до 1,5±0,8). При отсутствии реакции (26,6%) ЛА на холодовое воздействие отмечалось незначительное уменьшение скоростных характеристик в момент аппликации льда с последующим их небольшим увеличением после прекращения холодового воздействия.

Проба с нитроглицерином проводилась согласно рекомендациям С. Corretti [13]. Проба проводилась не менее чем через 30 мин после окончания холодовой пробы. Пациент принимал 0,5 мг нитроглицерина сублингвально. Измерения диа-

Кровоснабжение кисти не сохраняется

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Значительно поражена Сужение просвета более 50%

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

метра артерии и скоростных характеристик потока при проведении пробы с нитратами проводили на 5-й мин, когда расширение артерии максимально [13]. Диаметр сосуда рассчитывался как среднее из трех измерений на 5-й мин сканирования после приема нитроглицерина.

После приема нитроглицерина вазодилататорная реакция отмечена у 53 пациентов (88,3%), у 7 (11,7%) диаметр сосуда не изменился, вазоконстрикторных реакций не наблюдалось (табл. 3).

При вазодилататорной реакции диаметр ЛА увеличился на 42% (с 2,6±0,7 до 3,7±1,2 мм), увеличились скоростные характеристики (V1 с 54±10,3 до 72±7,1 см/с; V2 с 20,9±9 до 31±4,3 см/с), отмечено увеличение индексов

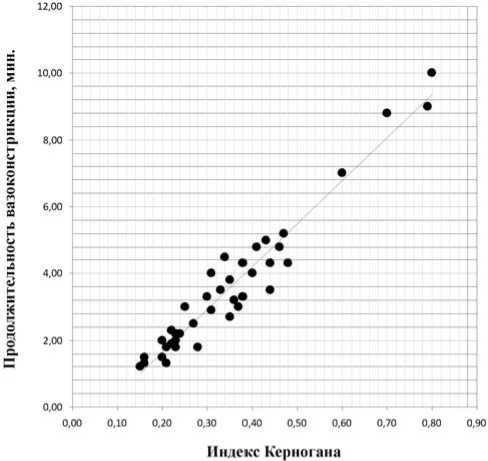

Рис. 1. Зависимость времени констрикции ЛА после ХП от индекса Керногана

Тест Аллена

Кровоснабжение кисти

1СТСЯ

Оценка атеросклеротического поражения ЛА

Не выявлено I Определение индекса Кернстаиа (ТСС/дпаметр просвета)

Менее 0,5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

| Гипертаснгсгая проба |

| Проба с нитроглицерином

Более 0,5

Проведение функциональных проб | ХаРМЧИа проба |

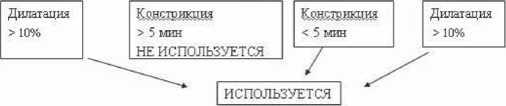

Рис. 2. Алгоритм использования ЛА

периферического сопротивления и пульсации (RI с 0,7±0,12 до 1,1±0,2; PI с 1,8±0,7 до 2±0,1), объемная скорость кровотока выросла в 2,5 раза (с 76±27 до 198±13,1 мл/мин). При отсутствии реакции ЛА на прием нитроглицерина диаметр ЛА, пиковая систолическая и конечная диастолическая скорости, объемная скорость кровотока, индекс периферического сопротивления и индекс пульсации не изменились.

У 4 пациентов (6,6%) после холодовой пробы развилась вазоконстрикция суммарной длительностью более 5 мин, а в отдельных случаях – до 10 мин. Индекс Керно-гана у таких пациентов оказался высоким – 0,7±0,25. После проведения регрессионного анализа выявлена кор- реляция между величиной индекса Керногана и протяженностью спазма ЛА после холодового воздействия (r=0,8). Выяснено, что при величине индекса Керногана более 0,5 риск развития затяжного спазма ЛА увеличивается (рис. 1).

Исходя из полученных данных, мы предлагаем алгоритм использования ЛА, где после проведения модифицированного теста Аллена и оценки атеросклеротического поражения вычисляется индекс Керногана в предоперационном периоде по данным УЗИ ЛА. Так как при величине индекса более 0,5 риск развития затяжного спазма ЛА увеличивается, следует в этом случае дополнительно проводить ФП для окончательной оценки пригодности ЛА. Если по результатам ГП дилатация просвета ЛА составляет менее 10%, выявляется вазоконстрикторный ответ, либо ответ отсутствует, следует отказаться от использования ЛА. Если по результатам ХП вазоконстрикция длится более 5 мин, также следует отказаться от использования такой артерии. Если по результатам пробы с нитроглицерином дилатация просвета составляет менее 10% либо отсутствует реакция, следует также пренебречь использованием ЛА (рис. 2).

Обсуждение

Известно, что внутригрудная артерия способна увеличить кровоток в 2–5 раз и покрыть потребности в оксигенации всей передней и боковой стенки левого желудочка. Этот феномен лег в основу методик композитного шунтирования, наиболее известные из которых описаны в работах Tector [10]. Результаты проведенных нами гиперемических проб свидетельствуют о том, что более чем в половине случаев (58,8%) ЛА способна увеличивать диаметр на 23% и объемный кровоток в 2 раза в ответ на увеличение объема поступающей крови, что является обнадеживающим аргументом в пользу ее широкого использования и стимулирует работы по исследованию факторов увеличения резервного кровотока по ЛА. Результаты исследований неврогенной регуляции сосудистого тонуса свидетельствуют о стабильных контрактильных реакциях ЛА в ответ на холодовое воздействие (59,9%) с уменьшением объемной скорости кровотока в 1,5 раза с выраженным вазоспазмом в отдельных случаях. Этот феномен является еще одним обоснованием пользы нормотермии [9] при проведении коронарного шунтирования, особенно с использованием ЛА. В небольшом количестве случаев (4 пациента, 6,6%) наблюдалось уменьшение диаметра сосуда при холодовом воздействии с сохранением вазоконстрикции более 5 мин после окончания пробы, в некоторых ситуациях констрикция сохранялась до 10 мин. Важно отметить, что индекс Керногана ЛА у таких пациентов составил 0,7±0,25. Это позволяет заключить, что вероятность спазма ЛА велика при индексе Керногана более 0,5.

Результаты пробы с нитроглицерином показывают, что в подавляющем большинстве случаев (88,3%) можно добиться вазодилатирующего эффекта ЛА и увеличения объемного кровотока в 2,5 раза с использованием фармакологических препаратов (в данном случае – нитратов).

Необходимо подчеркнуть, что исследования с пробами на реакцию ЛА “in situ” вряд ли можно напрямую экстраполировать в сложные и агрессивные условия операционной с массой трудноучитываемых факторов (травма, температура, препараты, манипуляции и т.д.). Однако данные исследования позволяют получить информацию о функциональных резервах ЛА в поддержании коронарного кровотока и в большинстве случаев положительно оценить ее возможности в качестве коронарного шунта.

Выводы

-

1. Реакция ЛА “in vivo” на гиперемическую пробу в виде дилатации с приростом диаметра просвета на 23% и увеличения объемного кровотока в 2 раза отмечена у 58,3% пациентов; при холодовой пробе у 53,3% пациентов зарегистрирован возврат к исходному диаметру и объемному кровотоку в течение 5 мин, а у 13,5% пациентов этой группы выявлена дилатация сосуда; при пробе с нитроглицерином дилатация ЛА и увеличение объемного кровотока в 2,5 раза отмечена в 88,3% случаев. Таким образом, получено подтверждение удовлетворительных функциональных результатов исследования ЛА у большинства пациентов, планируемых на коронарное шунтирование.

-

2. Значение индекса Керногана менее 0,5 соответствует удовлетворительной функции ЛА и может служить критерием для ее использования в качестве шунта. При значении индекса более 0,5 следует дополнительно провести ФП для окончательной оценки пригодности ЛА или отказаться от ее использования.

Список литературы Разработка критерия пригодности лучевой артерии для коронарного шунтирования

- Андреев С.Л., Вечерский Ю.Ю., Затолокин В.В. и др. Морфология лучевой артерии у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию//Бюллетень НЦССХ им. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. -2010. -Т. 11, № 6. -С. 95.

- Вечерский Ю.Ю., Андреев С.Л., Мурашев Б.Ю. Новые аспекты использования дигидропиридиновых антагонистов кальция при коронарном шунтировании//Тер. архив. -2010. -№ 12. -С. 19-22.

- Вечерский Ю.Ю.,Тепляков А.Т., Мамчур С.Е. Коронарное шунтирование. Оптимизация восстановительного лечения. -Томск: Изд-во СибГМУ, 2006. -362 с.

- Вечерский Ю.Ю., Андреев С.Л., Затолокин В.В. Сравнительное исследование функционирования различных аутоатериальных и венозных графтов по данным шунтографии после изолированного коронарного шунтирования//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2010. -Т. 25, № 4, вып. 1. -С. 4349.

- Вечерский Ю.Ю., А.Т. Тепляков, С.Е. Мамчур и др. Послеоперационный спазм маммарокоронарных шунтов и возможности его коррекции дигидропирдиновыми анатагонистами кальция нфедипином и амлодипином//Кардиология. -2002. -№ 10. -С. 9-14.

- Вечерский Ю.Ю., Козлов Б.Н., Ковалев И.В. Современные направления коронарного шунтирования: прямая реваскуляризация без искусственного кровообращения и экспериментальноклиническое обоснование возможностей использования аутоартериальных графтов//Фундаментальные аспекты лечения сердечной недостаточности в кардиохрирургии/под ред. В.М. Шипулина, Р.С.Карпова. -Томск: STT, 2009. -262 с.

- Гордеев М.Л., Наймушин А.В., Лютынский СВ. и др. Использование лучевой артерии для прямой реваскуляризации миокарда//Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева: тезисы докладов на VIм Всероссийский съезд сердечнососудистых хирургов. -2000. -№ 2. -С. 60.

- Каспарова Э.А., Лелюк С.Э., Автандилов А.Г. и др. Ультразвуковая оценка состояния температурной реактивности периферического артериального русла верхних конечностей у пациентов с синдромом вегетативной дистонии со склонностью к артериальной гипотензии//Эхография. -2001. -Т. 2, № 3. -С. 310-317.

- Шабалкин Б.В. Технология аортокоронарного шунтирования в условиях приближенных к естественному состоянию организма//Доклад на VII Всероссийском съезде сердеч нососудистых хирургов. -Москва, 27-30 ноября 2001.

- Tector A.J., Amundsen S., Schmahl T.M. et al. Total revascularization with T grafts//Ann. Thorac. Surg. -1994. -Vol. 5.7 (1). -P. 33-39.

- ElBardissi A.W., Aranki S.F., Sheng S. et al. Trends in isolated coronary artery bypass grafting: An analysis of the Society of Thoracic Surgeons adult cardiac surgery database//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -2012 -Vol. 143. -P. 273-281.

- Celermajer D.S., Sorensen K.E., Gooch V.M. et al. Noninvasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis//Lancet. -1992. -Vol. 340. -P. 1111-1115.

- Corretti M.S., Anderson T.J., Benjamin E.J. et al. Guidelines for the ultrasound assessment of endothelialdependent flow mediated vasodilation of the brachial artery//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 39, No. 2. -P. 257-265.