Разработка лесохозяйственных мероприятий на лесных участках в районе Восточного Саяна

Автор: Брюханов И.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6-1 (69), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты многолетних наблюдений за ростом темнохвойных пород в лесах на территории Восточного Саяна. Обсуждаются темпы роста древесных насаждений как основание для разработки лесохозяйственных мероприятий. Обосновывается, что организация комплексного использования и воспроизводства лесных ресурсов базируется на основополагающих принципах непрерывного не истощительного пользования лесом и расширенного воспроизводства лесных ресурсов на основе постоянной интенсификации лесного хозяйства. При этом оба принципа должны рассматриваться в единстве. Представлены доводы в пользу того, что, помимо разработок и внедрения последовательных систем лесохозяйственных мероприятий на этой основе необходимо начать и проведение комплексов мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, без чего немыслимо расширенное воспроизводство лесных ресурсов.

Лесохозяйственные мероприятия, лесные участки, темнохвойные породы, восточный саян

Короткий адрес: https://sciup.org/170194757

IDR: 170194757 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-6-1-128-135

Текст научной статьи Разработка лесохозяйственных мероприятий на лесных участках в районе Восточного Саяна

Представляется вполне естественным, что лесное хозяйство, существующее на современном этапе развития, равно как и управление таковым, нуждаются в том, чтобы в их отношении проводили максимально полный учет экономических, равно как природных факторов. В свою очередь, взаимосвязь целей лесного хозяйства, а также средств их достижения с природными и экономическими условиями, требует применения именно системного, но в то же время дифференцированного подхода к организации лесного хозяйства в тех или иных районах лесопользования. Более того, планомерная интенсификация лесного хозяйства планомерно формирует все необходимые условия для того, чтобы организовать хозяйство на базе зональнотипологической основы, в том числе, с развитием комплексов и различных систем и мероприятий, направленных на воспроизводство лесных ресурсов.

Известно, что комплексное воспроизводство и использование лесных ресурсов с участием предприятий лесного хозяйства обеспечивается организацией хозяйства при лесоустройстве, которая соответствует природным и экономическим условиям. Фактическая работа в данном случае может выступать в качестве основы в рамках организации комплексных лесных хозяйств в лесах, расположенных в Восточно-Саянском горнотаежном районе.

В качестве цели исследования выступила разработка ключевых принципов в сфере организации мероприятий лесохозяйственной направленности на лесных участках, которые находятся в районах Восточного Саяна, а также в сфере емкого и комплексного расширенного воспроизводства и использования лесных ресурсов на долгосрочную перспективу.

Методология исследования. Исследования были проведены в горно-таежном лесу Восточного Саяна в период с 2000 по 2020 год. Основная часть этой территории была представлена северным склоном Восточного Саяна.

Объект исследований был представлен свежими вырубками лесов, равно как вырубками лесов 12, 16 и 23-летней давности, которые заросли лиственными и хвойно-лиственными молодняком. В свою очередь, тип леса был представлен зелено- мошным пихтарником, расположенным на дерново-подзолистой почве, имеющей достаточное увлажнение. Рубка леса была выполнена сплошнолесосечным методом, проходила традиционно. В частности, были применены трактор, а также бензопила. Суммарно заложено 20 пробных площадей, в рамках которых проведен сплошной перечет деревьев, а также замеры высоты на основании принципа ступенчатого представительства деревьев. В целях анализа хода роста деревьев в высоту и по диаметру были использованы 200 модельных деревьев и подроста. У них были определены высота, диаметр, возраст, а также радиальный и осевой прирост. Стоит отметить, что прирост осевого побега был определен по мутовкам, в то время как радиальный прирост был определен по комлевым спилам с помощью измерительной лупы.

Что касается возраста деревьев, то его определяли с помощью нескольких способов. Так, у маломерных деревьев и у подроста возраст считали на основании мутовок (если они были выражены), а также по комлевым спилам. В свою очередь, у крупномерных деревьев старшего поколения возраст считали на основании керн, которые были высверлены на высоте груди приростным буравом. Затем их суммировали со средним возрастом стволов на высоте 1,3 м. Анализу подвергали 78 штук деревьев. Кроме того, были использованы пни уже срубленных деревьев.

Учёт возобновления проведен на основе методики таких авторов, как Е.А. Сурина и А.О. Сенькова [7; 8]. Так, на свежей вырубке были заложены учетные площадки размерами 2х2 и 3х3 м (или трансекты). У подроста и самосева определяли такие показатели, как возраст и высота. Кроме того, проводили распределение по высотным и возрастным группам. Все полученные данные были определены в программе Excel.

Результаты исследования

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что состав материнских древостоев широко представлен пихтой (порядка 8-9 единиц), а также елью, осиной и кедром (примеси). Количество деревьев из основного полога около 3-4 тысяч штук, суммарный запас составил 300 куб. м/га. Средний возраст данных деревьев составил 100-120 лет. Установлено, что в связи с теневыносливостью, пихта достаточно хорошо возобновляется под пологом леса, а состав подроста этого дерева полностью повторяет состав материнского древостоя. В подросте основное место занимают жизнеспособные экземпляры пихты (почти 80% подроста), которые содержат примеси кедра и ели. Суммарное количество подроста составило 4-7 тыс. шт./га. Применив оптимальные методы эксплуатации, такой подрост в полной мере может обеспечить восстановление леса [1, c. 52].

Состав, структура, число, жизнеспособность и распределение по районам погибшего подроста существенно различается между собой. Это находится в прямой зависимости от качества и количества хвойных пород и от особенностей размещения таковых под пологом древостоев, которые входят в рубку, равно как от степени их сохранности при рубке.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что свежая вырубка пихтарника зеленомошного имеет неравномерное произрастание подроста по площади, а количество такового изменяется от 2400 до 9200 шт./га. Встречается подрост и свыше 60%, что явно говорит о том, что в данном случае имеет место быть качественное возобновление. Тот подлесок, который остался уже после заготовки леса, в различной степени подвержен коренным изменениям, а зависит это от условий окружающего мира. Полагаем, что адаптация подлеска к основным условиям непрерывной вырубки находится в прямой зависимости от совокупности факторов. В частности, от близости леса к поселениям, от условий жизни, равно как от степени повреждения подлеска и от многих других. Отметим, что наиболее жизнеспособным подлеском в рамках обезлесения выступает подлесок, который растет в биогруппах.

Выявлено, на территории свежей вырубки преобладающим является мелкий подрост, который составляет до 90% всего подроста, средний возраст 12 лет, а высота до 0,25 м. Отметим, что более высокие экземпляры подроста уничтожены во время рубки, которая была проведена летом, так как во время летней рубки большая часть подроста, как правило, повреждается. На практике существует обстоятельство, при котором хвоя у подроста желтеет, однако многие деревья все равно являются здоровыми. В свою очередь, на 5-летней вырубке до 60% подроста хвойных пород было представлено группой мелкого подроста, высота которого составила до 0,50 м. Однако в данном случае уже можно было наблюдать наличие более крупного подроста, который имеет высоту 0,51-1 и 1,011,5 м. Суммарное количество такого подроста меньше, если сравнивать со свежей вырубкой и составляет оно порядка 2,4 тыс. шт./га. Состояние древостоя в целом весьма успешно адаптировано к условиям вырубки лесов, так как засохший подлесок встречался достаточно редко. На поляне можно было отмечать рост вегетативных побегов березы и осины. Стоит отметить, что в данном случае сохранилось много больших кедров и мелкозернистых елей. Полагаем, что во многом это обусловлено тем, что они были оставлены на семенники, что необходимо для оказания содействия естественному возобновлению леса посредством естественного обсеменения области.

Послеуборочное формирование в рамках вегетационного периода молодого состава древостоя находится в прямой зависимости от сохранения хвойного подлеска, который будет характеризоваться жизнеспособностью после заготовления леса. Во многом это предопределено технологией заготовки леса и объективной необходимостью в том, чтобы соблюдать требования к заготовкам леса. Отметим, что заносы, в большинстве случаев, зарастают быстрорастущими лиственными деревьями [2, c. 97]. В то же время, если имеют место благоприятные условия среды, при естественном обсеменении вырубок, достаточно часто возникают случаи, при которых минерализованные участки доста- точно густо зарастают самосевом пихты. Как правило, показатель составляет порядка 40 тыс. шт. на 1 га. На пасечной части, которая располагается между волокнами вырубок, формируется новое поколение хвойных деревьев, что во многом происходит за счет подроста, который успел сохраниться.

После 12-23 года после рубки, на исследуемом участке можно наблюдать сформированный подрост с переменной долей так называемой «темнохвойной» древесины и лиственных пород в ее составе. На некоторых участках можно было наблюдать преобладание молодой ели, которые образованы из сохранившихся плотных засевов биогрупп. Также можно было наблюдать тонкие ели, которые затем сменяются смешением осины и березы. На иных участках, где ели не так много, основной полог был представлен лиственными породами, для которых также характерно размещение хвойных пород. Достаточно часто встречались весьма молодые деревья, среди которых также преобладали лиственные и хвойные породы.

Вне зависимости от того, каков состав молодняка, под их пологом можно было наблюдать подрост пихты с примесью ели и кедра. Суммарное количество такого подроста варьировалось в количестве от 0,7 до 12 тыс. шт./га. Отметим, что значение подлеска при облысении черенков в возрасте от 12 до 16 лет не было значительным. Во многом этому мешал достаточно плотных полог сомкнувшихся лиственных и хвойных деревьев. Послеуборочное обновление произвели на минерализованной поверхности почвы и на полусгнившей мертвой древесине [10, c. 146]

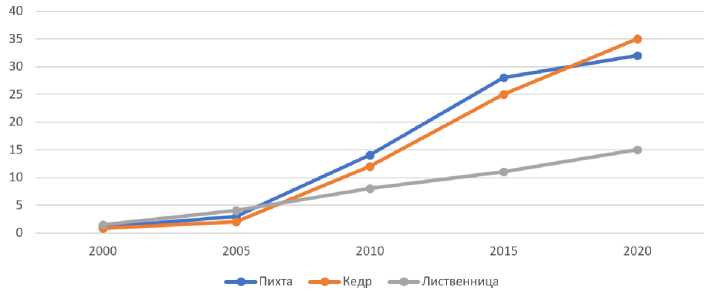

В связи с тем, что основу формирующейся части пихты молодых деревьев закладывали за счет первоначального подлеска, возраст хвойных деревьев был намного выше возраста лесозаготовок. Стоит отметить, что со временем, процесс заселения нового поколения из-за возраста сохранившегося подлеска существенно растягивается, что отражено на рисунке 1.

Рисунок. Динамика роста деревьев темнохвойных пород Восточного Саяна

Как и другие теневыносливые породы деревьев, пихта отличается достаточно медленным ростом в молодом возрасте. В связи с этим, несмотря на свой возраст она отставала в росте от деревьев лиственных пород. Например, на 16-летней вырубке в хвойно-лиственных молодняках средняя высота пихты составила 5-6 м, в лиственно-хвойных – 3-4 м. В свою очередь, средняя высота березы или осины была в 2 раза больше, чем у хвойных деревьев (порядка 7-9 м). Однако можно было увидеть, что наиболее крупные ели постепенно внедрялись в лиственный порог, в то время как тонкие деревья показывают рост в высоту. Как правило, у таких молодых деревьев еловая крона была затенена березовыми и осиновыми ветвями.

Процентное распределение числа подроста в высотной группе нельзя назвать однозначным, так как количество подлеска под навесом могло уменьшаться на фоне увеличения группы высот или увеличиваться, достигая при этом максимальные и минимальные значения в той или иной группе высот. В связи с этим, приняв во внимание зоны отбора проб, можно говорить о том, что небольшой подлесок под навесом молодых деревьев преобладает. Более того, есть тенденция к тому, что количество подлеска будет уменьшено, а его высота увеличена [5, c. 486].

Проведенный анализ возрастных изменений в каждой высотной группе показал изменчивость, в то время как на фоне увеличения высоты подлеска возрастная амплитуда, равно как и коэффициент вариации, были существенно увеличены. Например, если у подроста высотой до 0,5 м V=22,4%, то в высотной группе 0,751 м V=37,7% (табл. 1).

Таблица 1. Статистические показатели рядов распределения возраста по высотным группам для подроста темнохвойных пород

|

Высота, м |

Статистические показатели |

||||

|

Х |

Min-max |

N |

V |

P |

|

|

До 0,25 |

9,7 |

5-17 |

101 |

22,4 |

2,2 |

|

0,26-0,5 |

14,5 |

5-26 |

168 |

30,5 |

2,3 |

|

0,51-0,75 |

18,9 |

9-29 |

29 |

29,8 |

5,9 |

|

0,75-1,0 |

20,9 |

8-40 |

104 |

37,7 |

3,7 |

|

1,3 |

25,8 |

14-45 |

78 |

34,2 |

3,8 |

Амплитуда возраста изменилась соответственно с 12 лет до 32 лет, а средний возраст – от 10 до 21 года. Фиксированная отметка возраста на высоте груди (1,3 м) в молодняках изменялась от14 до 45 и в среднем составила 26 лет. Отметим, что выявление возраста на высоте груди в данном случае было проведено для того, чтобы в полной мере определить возрастные поправки для крупных деревьев, так как у них морковь была проколота на высоте груди.

Также стоит отметить тот факт, что несмотря на то, что пихта хорошо выносит тень, радикально изменившиеся эколого-фитоценотические условия окружающей среды в связи с вырубкой весьма положительно сказались на увеличении диаметра и высоты деревьев. Отметим, что увеличение прироста по диаметру у большей части пихт произошло почти сразу после рубки, а изменения в высоту произошли только на третий год. За весь рубочный период в рамках 16-летней вырубки, средний годичный прирост по диаметру у сохраненного подроста увеличился примерно в 4 раза по сравнению с до рубочными показателями (соответственно 0,19 и 0,76 мм). По усредненным показателям осевой прирост до рубки колебался в пределах 3-5 см, после рубки прирост увеличился за 16 лет с 4 до 24-26 см.

Полагаем, что более высокие показатели роста указывали бы на увеличение общей жизнеспособности деревьев, а также на устойчивость леса нового поколения. Многие исследователи из разных регионов выращивания также отмечали, что ели весьма быстро адаптируются к условиям, формирующимся после вырубки. Так, как указывал О.С. Попов, «теневыносливые породы достаточно хорошо растут при ярком свете, а сильно угнетенные экземпляры дольше приспосабливаются к новым условиям» [5, с. 487]

Самосев елей, который появляется после вырубки, традиционно характеризуется интенсивным ростом в первые годы жизни, что порождает то, что за 5-6 лет они в 2-3 раза они превышают рост подлеска подвида. В соответствии с проведенными измерениями 100 модельных деревьев, корреляция между средним осевым ростом и высотой за 3 года описывается степенным уравнением. В связи с этим, прямая зависимость роста от возраста дерева не прослеживается, равно как и отсутствует связь между возрастом подростка и ростом. Как справедливо отмечали

В.П. Шпак и М.В. Шемякина, связь между возрастом и ростом имеет место только у таких образцов, которые были установлены на открытых площадках. У подроста, который оказался в тени деревьев, связь такого рода не наблюдается [9, с. 147]. Не согласиться с данной точкой зрения нельзя, а наличие такой ситуации во многом обусловлено фактическим со- стоянием подроста. Деревья с низкой жизнеспособностью имеют более низкий рост.

Обсуждение результатов

Установлено, что в горно-таежных лесах Восточного Саяна на непрерывно вырубленных лесосеках формируются молодые лиственные виды и сибирские ели, в которых наблюдаются примеси кедра, характеризующиеся, в свою очередь, весьма широким диапазоном состава древостоя начальной стадии преемственности: от доминирования лиственных пород до доминирования хвойных пород. Выявлено, что формирование молодых деревьев осуществляется по трем основным сценариям преемственности: преобладание хвои без изменения породы, с доминированием лиственных и хвойных деревьев и доминированием лиственных деревьев на фоне кратковременного изменения породы.

Сразу после проведения вырубки пихтовый подлесок активно реагирует на новые условия окружающей среды. В частности, в высоте и диаметре увеличивается его рост. В данном случае рост осевого побега достаточно тесно взаимосвязан с высотой ствола. Установлено, что самосев существенно опережает подлесок до обновления по интенсивности роста.

Особое значение в формировании хвойной части молодых деревьев будут приобретать исходное количество, а также качество подлеска, который находится под навесом материнских насаждений и сохранение данного подлеска в рамках вырубки. Установлено, что обновление хвойных насаждений под навесом можно оценить как удовлетворительное, а подлесок в данном случае представляет собой достаточно большой резерв, необходимый для пополнения основного навеса. Полагаем, что в молодых хвойных и хвойнолиственных деревьях восстановление ели будет происходить без изменения вида, а для коррекции состава насаждений стоит провести уход в виде рубки, при которой лиственные породы стоит частично удалить.

Выводы (заключение).

Лесное хозяйство в Восточно-Саянском горно-таёжном районе находится на этапе простого воспроизводства лесных ресур- сов, а их использование состоит в применении лесопромышленного подход. Потери древесины в рамках лесозаготовок составляют порядка 58,0+4,9 м3/га. Тонкомерная, дровяная и лиственная древесина почти не используется, так как массовое производство таких вид не налажено. В изученном районе активно применятся сплошнолесосечный способ рубки, который во многих случаях не позволяет использовать естественные производительные силы, а также природу леса для повышения непродуктивности. Отметим, что удельный вес несплошных рубок должен составлять порядка 22% от суммарного объема. Также в рамках исследования было определено неодинаковое развитие в них отдельных составляющих пород, что формирует определенные предпосылки для выборки определенной части древесного запаса до наступления спелости основного кедрового древостоя элемента леса.

На основании проведенного исследования были предложены ключевые элементы рубки, которые представлены возрастом рубки, интенсивностью, а также сроком повторяемости и максимально допустимым снижением полноты. Полагаем, что в результате применения выборочной формы, ежегодный размер главной рубки по кедровой секции может быть увеличен на 24. Более того, организация данной формы хозяйства на практике позволит существенно повысить продуктивность кедро-виков и сможет выступить в качестве способа интенсификации лесного хозяйства на изученной территории.

Также в рамках проведенного исследования были детализированы принципы хозяйственной организации многоцелевого лесного хозяйства в лесах района с учётом взаимозаменяемости функций лесов. Более того, были даны определенные рекомендации в сфере систематизации лесов по категориям и группам. Нами была предложена комбинированная система организации управления комплексным лесным хозяйством с учётом природно-экономических условий в районе и прогноза их развития до 2000 года.

Можно констатировать, что интенсификация лесного хозяйства имеет прямую связь с развитием научно-технического уровня лесохозяйственного производства, что выступает в качестве основного условия в рамках дифференцированной организации лесного хозяйства, так как традиционных оснований на сегодняшний день уже недостаточно. Одновременно с этим, установлено, что интенсивность ведения хозяйства не является одинаковой на всей территории района, что порождает необходимость в том, чтобы максимально полно использовать системно-дифференцированный подход к выделению организационно-хозяйственных единиц. В связи с этим, в районе предлагается выделить хозчасти и хозсекции. Более того, установлена необходимость в организации лесного хозяйства на зонально-типологической основе.

В рамках многоцелевого лесного хозяйства объективной необходимостью является учет на всех участках комплекса с назначением хозяйственных мероприятий, направленных на их использование и воспроизводство. В данном случае, исходная лесоустроительная информация, а также ее методические основы во многом согласуются с требованиями лесотипологического подхода к организации хозяйства.

В завершении стоит отметить, что организация комплексного использования и воспроизводства лесных ресурсов во многом основывается на таких принципах, как принцип непрерывного и не истощитель-ного пользования лесом, а также на таком принципе, как принцип расширенного воспроизводства лесных ресурсов на базе постоянной интенсификации лесного хозяйства. Полагаем, что данные принципы необходимо рассматривать в определенном единстве.

При планомерном переходе к комплексному лесному хозяйству, достаточно важно наладить максимально четкую координацию и взаимосвязи для развития лесного хозяйства и для эксплуатации лесов в целом, а сама эта координация должна быть направлено на то, чтобы увеличить объем работ в сфере воспроизводства лесосырьевых ресурсов и повышения их эффективности. Очевидно, что ведение хозяйства целесообразно переводить на зонально-типологическую основу. Именно данные принципы по организации комплексного лесного хозяйства будут во многом направлены на обеспечение рационального и дифференцированного использования и воспроизводства лесных ресурсов в лесах Восточно-Саянского горно-таёжного района.

Список литературы Разработка лесохозяйственных мероприятий на лесных участках в районе Восточного Саяна

- Демитрова И.П. Радиальный прирост древесины сосны в зависимости от лесохозяйственных мероприятий / И.П. Демитрова, Т.Ю. Симатова // Повышение эффективности лесного комплекса. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - 2018. - С. 51-53.

- Миронова М.В. Применение новых нормативов при проектировании лесохозяйственных мероприятий / М.В. Миронова // Научному прогрессу - творчество молодых. - 2018. - № 3. - С. 96-98.

- Николаева И.О. Особенности классификации особей по относительному положению в насаждении / М.О. Николаева // Материалы и методы инновационных научно-практических исследований и разработок. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 94-98.

- Попова Ю.Н. Преобразования системы лесоуправления на современном этапе развития / Ю.Н. Попова // Развитие идей Г.Ф. Морозова при переходе к устойчивому лесоуправлению. Материалы международной научно-технической юбилейной конференции. Редакционная коллегия: М.В. Драпалюк (председатель), С.М. Матвеев (отв. редактор), М.В. Анисимов (отв. секретарь), С.Ю. Крохотина. - 2017. - С. 210-212.

- Попов О.С. Влияние осушения и лесохозяйственных мероприятий на возобновление сосны / О.С. Попов // Молодые исследователи - регионам. Материалы Международной научной конференции. В 3-х томах. Ответственный редактор А.А. Синицын. - 2018. - С. 485-487.

- Симатова Т.Ю. Влияние лесохозяйственных мероприятий (рубок ухода) на продуктивность древостоя / Т.Ю. Симатова // Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России. - 2017. - № 2. - С. 136-138.

- Сурина Е.А. Система лесохозяйственных мероприятий по адаптации растительности к изменению климата / Е.А. Сурина, А.О. Сеньков // Природные ресурсы и экология дальневосточного региона. Материалы II международного научно-практического форума. - 2017. - С. 68-72.

- Сурина Е.А. Учет роли лесов в условиях меняющегося климата при формировании прогнозных сценариев развития лесного сектора / Е.А. Сурина, А.О. Сеньков // Биосферное хозяйство: теория и практика. - 2018. - № 3 (6). - С. 19-21.

- Шпак П.В. Проект лесохозяйственных мероприятий по улучшению производительности и качества сосновых насаждений / П.В. Шпак, М.В. Шемякин // Проблемы природоохранной организации ландшафтов. Материалы Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 145-147.

- Эльмурзаев Р.С. Гидротехнический подход в нормализации лесных ресурсов // Актуальные проблемы природопользования и природообустройства. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 145-148.