Разработка математической теории внутренних гравитационных волн в узких глубоких водоемах переменной ширины

Автор: Музаев Илларион Давидович, Хубежты Шалва Соломонович

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 1 т.1, 1999 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается круг вопросов, связанных с внутренними гравитационными волнами на поверхности раздела двухслойной жидкости. Эти задачи применяются в расчетах селективных водозаборных сооружениях для обеспечения устойчивости поверхности раздела слоев осветленной и мутной воды или холодной и теплой. Основное отличие данных разработок от существующих заключается в том, что задачи решены для непризматических водоемов как в продольном, так и в вертикальном направлениях.

Короткий адрес: https://sciup.org/14317974

IDR: 14317974 | УДК: 532(075.8)

Текст научной статьи Разработка математической теории внутренних гравитационных волн в узких глубоких водоемах переменной ширины

В узких глубоких водоемах переменной ширины теория внутренних гравитационных волн основана на компактных краевых задачах математической физики, имеющих следующий вид

02<Д , O20i , 1 DB1D01 , 1 DB1D01 п

9ж2 Oz2 Bi Ox Ox Bi Oz Oz ’ 1 2 " '

^ D202 1 0B2 N2 1 0В20ф2 _

9ж2 Oz2 B2 Ox Ox B2 Oz Oz

-^r+g— = 0 npnz = h2; (3)

f^2 , N2\ NN2 , N2\ _ ~ п

Pi = £1 "ТТг + Ац— при z = 0;

\ Ot2 Oz у \ W Oz у

N1 1)ф2

-

— = — при z = 0;

Oz Oz

-

—— = 0 при z = —hi; (6)

где ф1 и ф2 потенциалы скоростей на нижнем и верхнем слоях соответственно, pi и р2 — плотности Bi = В1(ж,Й и В2 = В2Д,1^ — ширина нижнего и верхнего слоя водоема, g — ускорение силы тяжести, hi и /12 — глубины слоев.

В классической теории внутренних гравитационных волн скорости удовлетворяют дифференциальному уравнению Лапласа. Здесь же дополнительно вошли два слагаемых. Они связаны с непризматическим очертанием водоема. Поставленная контактная краевая задача решена следующим способом. Функции ф1Д,г,^ и ф2Д,г,1^ представлены в виде следующих зависимостей ф1 (ж, z, /) = ф1 (2:)sin kxcos ot,(7)

Ф2Д, z, t) = V’2(^)sin kxcos ot.(8)

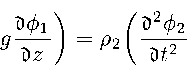

Подставив эти выражения в (1)—(6), получим

^ + s * - = 0.(9)

dz2 az

-

(с) 1999 Музаев И. Д., Хубежты Ш. С.

-

<^2 X / 2 / п о // г

, „ + s2 —-- К ^2 = 0, О < Z < /12;

0,7/O.Z

-а2^2(^) + У-^ = ° при z =/i2;(И)

( 2 х . Nl\ / 2 , , х .^2 А при z = 0; (12)

Р1 -СТ № + д^— = Р2\-СТ Т^) + д—— \ az / \ az / где

1/>2(г) = С3еЛ12 ^С^\

4 ’

"

1,2

ч2

^ + т-

|

Ni N2 „ — = —— при z = 0; az az |

(13) |

|

—— = 0 при z = —h4-, az |

(14) |

Общие решения дифференциальных уравнений (9)-(10) имеют следующие вид

|

№) = Ciexiz +С2е^-\ |

(15) |

Постоянные C*i, С2, С3 и С4 определяются с помощью граничных условий (11)—(14). Подставив в эти граничные условия выражения (15) и (16), получим однородную систему алгебраических уравнений

(-ст2еЛ1 h- + gXJ^Ca + (,-о2ех- h- + дХ^е^- h^C4 = 0,

k-Pio2 + P^AJCx + (-р2а2 + pigX^C2 + Д2о2 - р^дХ^ )С3 +

+ (^га2 — р^дХДС^ = 0,(20)

а'1С1 + А2С2-А'1'Сз-А2С4 = 0,(21)

А'^-^/и^! + x^e-^-h^C2 = 0.(22)

Очевидно, что для существования нетривиального решения системы (19)—(22) ее определитель должен равняться нулю. В результате приравнивания нулю определителя этой системы получаются частотные уравнения вида

(акт2 + Ь^Д2а2 + 62) - (а3а2 + b^a2 + b^ = 0,(23)

где ах = -е^ Ь1 = g\^h\ а2 = рД, Дхе"х* - А'е"^) + р2к2^"^ - е"^^ ),

Ъ2 = gk\pi - р^Х2<е"х^ - е"^, а3 = -exih\ b3 = gX2ex'^h-, (24)

а4 = щА^'(А^е-^711 - A^e"^711) + p2k2lyTxihl - е"^711), b4 = дк2Д1 - p2)Xi(e"Xlhl - e"A^1).

Частота колебания поверхности раздела легко определяется из алгебраического уравнения (23). Однако зависимость для частоты получается весьма громоздкой, и ее анализ крайне сложен. В связи с этим принимаются определенные упрощающие допущения.

При hi —> оо и h2 —> ос получается

/а\ 2 _ Д1 — P2^s2 + 2t/2) + pi(si + 2di) + p2^—s2 + 2t/2)

Vk) 9 Pi^si + 2di)(s2 + 2d2) + 4p2k2

хДкрТ-^^^зТ^ДМ^-^ДзТ^Д^сГ^ s2 + 2^2)]2 /2^\ j°i(si + 2t/i)(s2 + 2t/2) + 4p2k^

4(pi — /^Hpifsi + 2di)(s2 + 2d2) + 4/?2&2]

jOi(si + 2di)^S2 + 2^2) + 4p2k2

При si = 82 = 0 получаем

(lA^9-9!^!. (26)

V к / к pi + P2

Эта зависимость представляет фазовую скорость внутренней гравитационной волны. Рассмотрим вторую задачу.

---= 0 при 2 = /i2;(29)

^>Ф1 О

—— = О при z = —hi.(32)

Эта задача от предыдущей отличается тем, что верхняя граница верхнего слоя представляется жесткой и непроницаемой. В предыдущей задаче она представляла свободную волновую поверхность.

Для фазовой скорости внутренней волны получена следующая формула

=(^У = ----........... . (33)

\k ) Pi(si + 2Д cth (c?i/ii)) + Р2^-32 + 2d2 Cth фЫ^

Эта формула представляет собой обобщение для непризматического водоема широко известной формулы для фазовой скорости с2 = 9т Р-^. (34)

к Pl - Р2

которая получается как частный случай из выражения (33) при hi —> оо и /12 —> оо.

В третьей задаче учитывается непризматическое очертание водоема как в вертикальном направлении, так и в продольном направлении. Краевая задача имеет следующий вид:

|

^Ф2 , ^Ф2 , Ш , ^2 п W * ЭД +S2 Dz "°’ °' Ф2 ^>Ф2 _2 +9 = ° ПРИ 2 = ^2! W2 , NA , n2\ Pl 1 _,2 । 0 ) — Р2 1 + 9 _ 1 \ ЭД Эг У \ ЭД Эг У — = — при z = 0; ---= 0 при z = —hi. Изменения ширины водоема учитывается по зависимости В1(ж,г) = Вое5$+51ф |

^zCh2; (36) (37) при z = 0; (38) (39) (40) (41) |

B2(x,z) = B0esx+S2Z. (42)

Представленные краевые задачи имеют как теоретический интерес, так и практический. Практическое значение обусловлено тем, что в селективных водозаборных сооружениях имеют место слоистые течения воды с внутренними гравитационными волнами. Для обеспечения устойчивости поверхности раздела осветленной и мутной слоев воды необходимо проведение вышеприведенного анализа.

Список литературы Разработка математической теории внутренних гравитационных волн в узких глубоких водоемах переменной ширины

- Кочин Н. Б., Кибель И. А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. Т. 1.-М.: Физматгиз, 1963.-727 с.

- Лямб П. Гидродинамика.-М.: Гостехиздат, 1947.-928 с.

- Стокер Дж. Дж. Волны на воде.-М.: ИЛ, 1959.-617 с.