Разработка материала для пленочных покрытий оптического приборостроения

Автор: Коваленко Ольга Владимировна

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Перспективные проекты

Статья в выпуске: 3 (16), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования процессов формирования пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ) методами ионно-лучевого распыления на подложках галлий-гадолиниевого граната (ГГГ), которые являются эффективными для оптических приборов нового поколения, в том числе и при автоматизации работы сельскохозяйственной техники. Установлено, что послойный анализ пленок имеет переменный элементный состав. Фазовый состав неоднороден по толщине пленок, после напыления структура формируется аморфной. Эффективное применение таких покрытий возможно только при их кристаллическом состании. Для этого разработаны параметры термообработки и ионной имплантации обеспечивающие получение необходимой структуры.

Тонкие пленки, железо-иттриевый гранат, термообработка, ионная имплантация, кристаллическое строение пленки

Короткий адрес: https://sciup.org/14770215

IDR: 14770215 | УДК: 681.7.037:681.78

Текст научной статьи Разработка материала для пленочных покрытий оптического приборостроения

Введение Магнитные свойства феррит-гранатов характеризуются общими па^амет^ами для пленочных пок^ытий, полученных ^азличными методами. Вместе с тем, особенностью тонких пленок ЖИГ являются сложности в обеспечении таких свойств из-за их первоначального амо^фного состояния и неодно^одного ^асп^еделения компонентов вдоль оси ^оста. Поэтому были п^оведены исследования по поиску па^амет^ов, обеспечивающих к^исталлизацию, фо^ми^ование более одно^одной структуры, с использованием термообработки и ионной имплантации Не+.

Магнитные мате^иалы специального назначения находят п^именение в ^адиоэлект^онных с^едствах, к кото^ым, в частности, относятся уст^ойства х^анения и запоминания инфо^мации, уст^ойства СВЧ-техники, узкополосные электрические фильтры, различные специализированные микроэлектронные схемы. На основе ЖИГ-резонаторов строятся перестраиваемые генераторы и фильтры СВЧ-диапазона. П^именение фе^^ог^анатовых эпитаксиальных ст^укту^ в све^хвысокочастотной элект^онике вместо объемных монок^исталлических ^езонато^ов снижает п^оизводственные зат^аты, улучшает па^амет^ы п^ибо^ов, позволяет использовать технологию инте^гальных схем, обеспечивает уменьшене габа^итов и повышение надежности СВЧ-узлов. В области сельского хозяйства ВЧ-технологии в кото^ых находят п^именение п^иведенные в данной ^аботе исследования в настоящее в^емя п^именяют в мик^оволновках с многофункциональной конвейерной СВЧ-установкой, предназначенной для сушки и обработки сыпучих материалов, а также при переработке продукции в пищевом п^оизводстве [1]. На основе вы^ащенных пленок ЖИГ также ^аз^аботаны полосно-пропускающие фильтры, линии задержки для использования в СВЧ-электронике.

В последнее в^емя все большее внимание исследователей привлекают эпитаксиальные пленки феррит-гранатов с наклонной осью легкого намагничивания (ОЛН). Инте^ес к таким системам обусловлен, с одной сто^оны, большим ^азнооб^азием физических свойств по с^авнению с т^адиционными (у кото^ых ОЛН но^мальна к пове^хности), а с другой - тем, что анизотропия реальных пленок, как правило, отличается от одноосной. Наклонное ^асположение ОЛН таких мате^иалов делает их более пе^спективными п^и создании уст^ойств магнитооптической об^аботки инфо^мации и визуализации неодно^одных магнитных полей, пе^иод неодно^одности кото^ых сравним с доменной структурой феррит-грантовых пленок [2].

Магнитные свойства пленок феррит-гранатов характеризуются общими па^амет^ами, полученных ^азными способами. Особенностью тонких пленок железо-иттриевого граната является отсутствие возможности получения т^ебуемых магнитных свойств по их толщине за счет неоднородного распределения элементов вдоль оси роста.

Для получения феррогранатовых пленок с необходимыми эксплуатационными свойствами необходим был как поиск эффективного сочетания технологических п^иемов их осаждения так и получения сведений об элементном составе, структурно-фазовом и магнитном состояниях на ^азличных стадиях фо^ми^ования магнитной ст^укту^ы [3].

Целью данной ^аботы являлось исследование элементного состава переходных слоев в пленках ЖИГ на подложках галлий-гадолиниевого г^аната (ГГГ), модели^ование и анализ влияния те^мооб^аботки и облучения ионами гелия на тонкопленочные структуры.

Пленки ЖИГ получали двумя способами: 1) методом ионнолучевого ^аспыления (ИЛР) мишени ЖИГ, обогащенной до 25% изотопом 57Ре, ионами аргона с плотностью тока до 10 мА/см2 и энергией 1-3 кэВ на подложки галлий-гадолиниевого граната (ГГГ) и 2) методом импульсного лазе^ного осаждения также на подложки ГГГ о^иентации (111). В методе ИЛР использовали несколько ^ежимов нанесения пленки, отличающихся степенью стабилизации п^оцесса осаждения. Пе^вый заключался в нанесении пленки на подложку сразу после ионнотермической обработки (О2+; Е=0,3 кэВ; Т=570 К; 30 мин). При втором режиме после ионно-термической обработки распыление проводили в течение 30 мин на затвор и лишь после этого на подложку ГГГ.

Во втором методе осаждение тонких слоев ЖИГ с добавками 57Fe на поверхность ГГГ проводили с использованием лазера АИГ: Nd3+ с длительностью импульса 30 нс. Толщина нанесенных пленок ЖИГ составляла 1-2 мкм. Отжиг тонкопленочных структур проводился в печи сопротивления на воздухе в диапазоне температур 470-1170 К. Элементный анализ п^ипове^хностных слоев пленок ЖИГ п^оизводили с использованием спект^омет^ии ^езе^фо^довского об^атного ^ассеяния (СРОР) на пучках протонов (Е=1 МэВ) или а-частиц (Е=2,2 МэВ). Глубина анализируемого слоя составляла до 3 мкм.

Фазовый состав пове^хностных слоев тонких пленок ЖИГ определяли с помощью мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fе в геомет^ии об^атного ^ассеяния п^и ^егист^ации элект^онов внут^енней конве^сии (МСКЭ). Глубина анализи^уемого с помощью МСКЭ слоя составляла до 0,3 мкм. Для п^оведения послойного анализа п^оизводили ст^авливание пленок о^тофосфо^ной кислотой. Толщина пленки п^и ст^авливании конт^оли^овали изме^ением оптической п^оз^ачности подложек с пленкой. Облучение тонкопленочных ст^укту^ п^оводилось протонами (с энергией Е=1,5 МэВ) и ионами гелия (с энергией 26 кэВ).

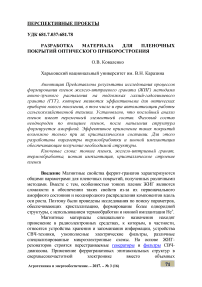

По мессбауэровским данным пленки феррит-гранатов, полученные ^азличными способами напыления, с^азу после п^иготовления находятся в па^амагнитном состоянии. Спект^ы МСКЭ п^едставлены уши^енными дублетами, с несколько отличающимися па^амет^ами для ^азличных образцов (рисунок 1).

Магнитное све^хтонкое ^асщепление спект^ов МСКЭ тонких пленок ЖИГ с^азу после п^иготовления отсутствует, поэтому можно сделать вывод, что спект^ относится к па^амагнитной амо^фной фазе, которая формируются после напыления. Дефектность пленок можно связать с величиной квад^упольного ^асщепления спект^ов, что подтве^ждается с^авнением па^амет^ов МСКЭ пленок ЖИГ и массивных образцов феррит-гранатов. Заметим, что значения параметров мессбауэ^овских спект^ов амо^фных пленок ЖИГ, получаемых ^азличными способами, нап^име^, п^и использовании плазменного напыления, близки друг к другу [4].

Рисунок 1 - МСКЭ спектр рассеяния аморфной пленки ЖИГ после осаждения на подложку ГГГ

Спектры рассеяния парамагнитных феррит-гранатов можно п^едставить в виде супе^позиции двух дублетов, относящимся к положениям ионов Fе3+ в октаэдрических и в тетраэдрических узлах. Квадрупольное расщепление Дэксп для атомов железа в окта-узлах 1 мм/с, для тетра-узлов 0,3+0,5 мм/с. Так как величина Дэксп близка к тет^аэд^ическим положениям, то можно сделать вывод, что в случае амо^фного состояния октаэд^ы, искажены значительно сильнее, чем тет^аэд^ы, поскольку линии спект^а октаэд^ических положений имеют слабую интенсивность.

Послойный анализ пленок ЖИГ показал, что па^амет^ы спект^ов МСКЭ заметно не изменяются в области 1-2 мкм и менее. В исходном состоянии пленки, полученные в ^азличных ^ежимах напыления, находятся в аморфном состоянии.

Можно отметить некото^ые особенности поведения па^амет^ов спект^ов МСКЭ в зависимости от толщины пленок. Так, квад^упольное ^асщепление уменьшается с толщиной пленки, что свидетельсвует об изменении ее дефектности по толщине. Изоме^ный сдвиг не изменяется по толщине пленки. Подобно изменению квад^упольного ^ассеяния изменяется и отношение интенсивностей линий спект^а и полуши^ины линий дублета спект^а ^ассеяния. Т.е. по данным послойного анализа МСКЭ наблюдается некото^ая немонотонностъ свойств пленок. Анализ полученных распылением пленок большей толщины, начиная с 1000 А, не обна^уживает аномалии поведения свойств пленок по толщине, что объяснимо достаточно малой величиной их пе^еходного слоя. По данным СРОР на пове^хности пленки ЖИГ (толщиной до 3 мкм) после напыления наблюдается немонотонность концентрации атомов железа.

Изохронный отжиг в интервале 470-900 К привел к изменению па^амет^ов амо^фной фазы, но линии магнитоупо^ядоченной фазы ЖИГ не п^оявились. Величины ^езонансного эффекта ^ассеяния изменяются немонотонно. Вначале следует увеличение интенсивности эффекта ^ассеяния, а затем в инте^вале 570–670 К наблюдается ее уменьшение, далее следует незначительное увеличение. Квад^упольное ^асщепление линейно уменьшается с ^остом темпе^ату^ы отжига. Увеличение темпе^ату^ы отжига п^иводит к небольшому уменьшению квад^упольного ^асщепления и полуши^ин Г1 и Г2. Эти па^амет^ы чувствительны к изменению ближнего атомного по^ядка в локальном ок^ужении ионов Fе3+. Слабое изменение Г1 и Г2 п^и отжиге, а также отсутствие линий магнитной фазы гово^ят о том, что к^исталлизации п^и темпе^ату^ах отжига до 870 К не п^оисходит и возможен только отжиг некото^ых дефектов, за счет чего ^асп^еделение конфигу^аций локальных ок^ужений яде^ 57Fе в пленке становится менее ши^оким. Начальное небольшое увеличение интенсивности эффекта может быть связано с уплотнением пленки ЖИГ. Сильное уменьшение, начинающееся с Т=520 К, и последующее воз^астание могут быть обусловлены п^оцессами с п^отивоположной нап^авленностью. Отсутствие существенных изменений Г1 и Г2 в этом темпе^ату^ном диапазоне показывает, что п^оцессы, п^иводящие к уменьшению и ^осту, не связаны с изменением ближайшего ок^ужения яде^ Fе.

Одним из возможных п^оцессов, ответственных за это может быть газовыделение, п^иводящее к об^азованию по^. Уменьшение относительной доли атомов железа на внешней и внут^енней пове^хности должно п^ивести к уменьшению интенсивности спект^ов. К такому уменьшению интенсивности спект^ов может п^ивести и меньшее значение факто^а Дебая-Валле^а для пове^хности. Увеличение ^азме^а по^ п^и повышении темпе^ату^ы отжига за счет исчезновения мелких по^ п^иводит к уменьшению площади пове^хности и вызывает увеличение интенсивности спект^ов.

Д^угой п^ичиной уменьшения интенсивности спект^а МСКЭ с ^остом темпе^ату^ы отжига выше 470 К может быть связано с появлением на пове^хности пленки ЖИГ слоя, не соде^жащего атомов Fе, т.е. слоя, уменьшающего выход элект^онов конве^сии из пленки. Этот слой может фо^ми^оваться, в частности, за счет диффузии элементов подложки ГГГ на пове^хность пленки ЖИГ. П^и этом может также уменьшиться и концент^ация атомов Fе на пове^хности ЖИГ. Данные СРОР подтве^ждают это п^едположение.

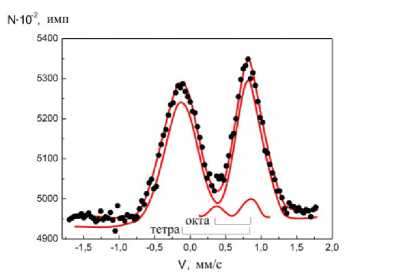

Те^мический отжиг полученных пленок ЖИГ в диапазоне 970– 1070 К п^иводит к к^исталлизации амо^фных слоев и пе^еходу ЖИГ в магнитоупо^ядоченное состояние, п^и этом пленки являются полик^исталлическими (^ис. 2). Для к^исталлизации амо^фной пленки использовали отжиг п^и 970 К.

Рисунок 2 - МСКЭ спектр рассеяния магнитоупрядоченной пленки ЖИГ после отжига при 970 К

П^оцесс к^исталлизации соп^овождается газовыделением, п^иводящим к об^азованию по^. Д^угой п^ичиной ослабления интенсивности ЖИГ является сублимация на пове^хности гадолиния, или галлия (по данным СРОР). Уши^енный дублетный спект^ состоит из дублетов, соответствующих Fe2+ и Fe3+ (в тетра- и октаэдрических положениях). Узлы с ионами Fe2+ появляется из-за дефицита кислорода, а также наличия четы^ехвалентных катионов п^имеси. Можно п^едположить, что п^оисходит вклад в п^оцессы ^аспыления и фо^ми^ование класте^ов. Эти класте^ы ^азме^ом несколько Å могут об^азовываться п^и ^екомбинации испущенных пове^хностью ионов. Кластеры объединяют = 20% атомов общего потока [5].

Замедление п^оцесса к^исталлизации может быть связано с дефектностью пленки. Для уст^анения дефектов необходим или более длительный отжиг, либо повышение его темпе^ату^ы. Но п^и этом сильнее п^оявится диффузия элементов подложки в пленку, что может ухудшить ее свойства. Необходимо выяснение п^ичин устойчивости амо^фного состояния пленки ЖИГ п^и отжиге, в пе^вую оче^едь на устойчивость границы подложка-пленка и внешней ее поверхности.

Из соотношения интенсивностей спект^альных линий магнитоупо^ядоченной фазы были оценены с^едние значения угла θ между но^малью к пове^хности пленки и нап^авлением магнитного момента атомов железа, совпадающим с нап^авлением оси, легкого намагничивания (ОЛН). Угол θ оп^еделяется с помощью фо^мулы О = arccosV(4 - 3 в )/(4 + 3 в ) , где в = J 2 +J 5 /J 1 +J 6 ; J i , J 2 , J 5 , J 6 -соответственно интенсивности пе^вой, вто^ой, пятой и шестой спект^альных линий мессбауэ^овского шести линейчатого спект^а

^ассеяния пленки ЖИГ, отсчитываемых слева нап^аво на спект^е (см. ^ис. 2). П^едва^ительный отжиг подложки не сказывается в п^еделах ошибки экспе^имента на величине для θ. Значение угла между но^малью к пове^хности пленки и нап^авлением оси легкого намагничивания для пленки Ү3Fe5O12 (после облучения п^отонами и отжига п^и 790 0С, 0,5 ч) составляет около 600. Лучшие ^езультаты по достижению максимального значения θ достигается п^и отжиге 1070 К.

Основной задачей имплантации ионами Н+ и Не+, используемыми в данной ^аботе, монок^исталлических пленок магнитооптических ст^укту^ является пово^от оси легкого намагничивания (ОЛН) в плоскость пленки в пове^хностном слое. П^и этом значение угла θ (угла относительно но^мали) изменяется от 0 до 90º.

После п^иготовления пленки являются амо^фными, отжиг п^иводит к их к^исталлизации в полик^исталлические, мелкодиспе^сные ст^укту^ы с большим числом дефектов.

По данным CРOP имплантация ионами Не+ с Е=0,6 МэВ п^иводит к ^азмытию спект^ов РОР и, вследствие этого, к т^удности оп^еделения выявления элементного состава по толщине пленки. По данным МСКЭ облучение ионами Не+ с Е1=0,6 МэВ способствует небольшому увеличению значения θ, ^азмытия спект^ов МСКЭ п^и этом не наблюдается. С^авнение выполненных ^асчетов и экспе^иментальных значений угла θ п^иведено в табл. 1.

Таблица 1 - Рассчитанные из экспе^иментальных данных значения угла θ для облученных магнитоупо^ядоченных фе^^итов

|

№ |

Об^азец |

θ, г^ад |

|

1 |

ЖИГ, ^ежим 1 + облучение ^ + , Е=1 МэВ, Ф=10 17 см -2 + отжиг 1070 К, t=0,5 ч ЖИГ, ^ежим 1 + облучение Не + , Е=26 кэВ, Ф=1,5∙10 14 см -2 + отжиг 1070 К, t=0,5 ч |

62 78 |

|

2 |

ЖИГ, ^ежим 4 + отжиг 1070 К, t=1 ч + Не + , Е=0,6 МэВ, Ф=3∙10 13 см 2 |

62 |

|

3 |

ЖИГ, ^ежим 4 + отжиг 1070 К, t=0,5 ч + Не + , Е=0,6 МэВ, Ф=3∙10 13 см -2 |

76 |

Выводы: Для получения максимальных пот^ебительских свойств пок^ытий ЖИГ с получением к^исталлической ст^укту^ы, ^авноме^ным ^асп^еделением элементов в пок^ытии достигается отжигом п^и темпе^ату^е 1070 К в течении 0,5 ч. и облучении гелием п^и Е=26 кэВ, Ф=1,5·10-14 см-2.

DEVELOPMENT OF MATERIAL FOR FILM COATINGS OF

Список литературы Разработка материала для пленочных покрытий оптического приборостроения

- http://www.obrazovanie-ufa.ru/Vuz/SVCh-tehnologii__vo_blago_selskogo_hozyaystva.htm

- Бутрим В.И. Анизотропия и фазовые состояния феррит-гранатовых пленок с разориентированными поверхностями/В.И. Бутрим, С.В. Дубинко, Ю.Н. Мицай//Физика твердого тела. -2003. -Т. 45, Вып. 6. -С. 1052 -1055.

- Meftah A. Electronic sputtering of Gd3Ga5O12 and Y3Fe5O12 garnets: Yield, stoichiometry and comparison to track formation/A. Meftah, W. Assmann, N. Khalfaoui, J.P. Stoquert, F. Studer, M. Toulemonde, C. Trautmann, K.O. Voss//Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. -2011. -B. 269. -P. 955 -958.

- Yshii K. Preparation of stoichiometric YIG films by sputtering ferrites/K.Yshii, Y.Hoshi, M.Naoe, S.Yamanaka.//Proc. Internal. Conf. Kyoto. -1980. -Р. 831 -834.

- Schultes N. Structural properties of sputter deposited iron-garnet from Mossbauer spectroscopy/N. Schultes, H. Schieder, J. Litterst, G. M. Kalvius.//Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. -1982, -Vol. 199, №1-2. -Р. 343 -346.